摘" 要:建筑艺术是一门综合性的艺术,其美学意蕴复杂且独特。城隍信仰作为古代民俗信仰之一,其建筑的发展伴随着中国城池的历史发展,在漫长的历史发展当中不断形成了广泛的文化意义和深刻的美学内涵。本文将从建筑的空间布局、装饰、文化等方面对浙江城隍庙建筑的美学意蕴进行阐述,城隍庙所蕴涵的审美形态有古典建筑的形式美、传统装饰的艺术美、城隍信仰的文化美、循序渐进的意境美等。

关键词:浙江城隍庙;建筑美学;美学意蕴

一、建筑美学概况

建筑美学是近现代史上出现的一门新兴学科,是建筑学和美学相交而生的新兴交叉学科。建筑的美学研究有狭义和广义之分,狭义的建筑美是指单体的建筑美,而广义的建筑美不仅涉及建筑的单体美,更在于单体建筑与环境的互融。在建筑美的研究过程中,因审美的主观性,曾产生过多种学说,例如“益美”说、“愉悦”说、“表现”说等。随着研究的不断深入,又产生了建筑美的新阐释,例如“新功能论”“两层次论”“系统论”等,我们可以看出这些学说不断地从新的角度,多方位、多层面对建筑美进行剖析,从功能到形式,以及建筑背后的意义、思想、情感及外在的客观世界,均反映出建筑的美是复杂且独特的。

二、浙江城隍庙概况

关于城隍的缘起,学界基本认为城隍发韧于古代的水墉(沟渠神),居八蜡神的第七位,地位卑微,影响不大。汉代(特别是唐宋)以后,随着城市经济的发展,城隍时来运转,祠庙大量修建,并列入了国家祀典。明清时期,由于统治者的大力提倡,每座县城都相继修建了城隍[1]。洪武二年(1369),太祖下诏“封京都及天下城隍神”,自此在省境内掀起了一股兴建、修建、迁建、重建城隍庙的潮流,明清时期是城隍庙发展过程中最为兴盛的时期。明太祖朱元璋大封天下城隍和完善了城隍制度,使城隍地位得以确定在百祀之中处于中祀。

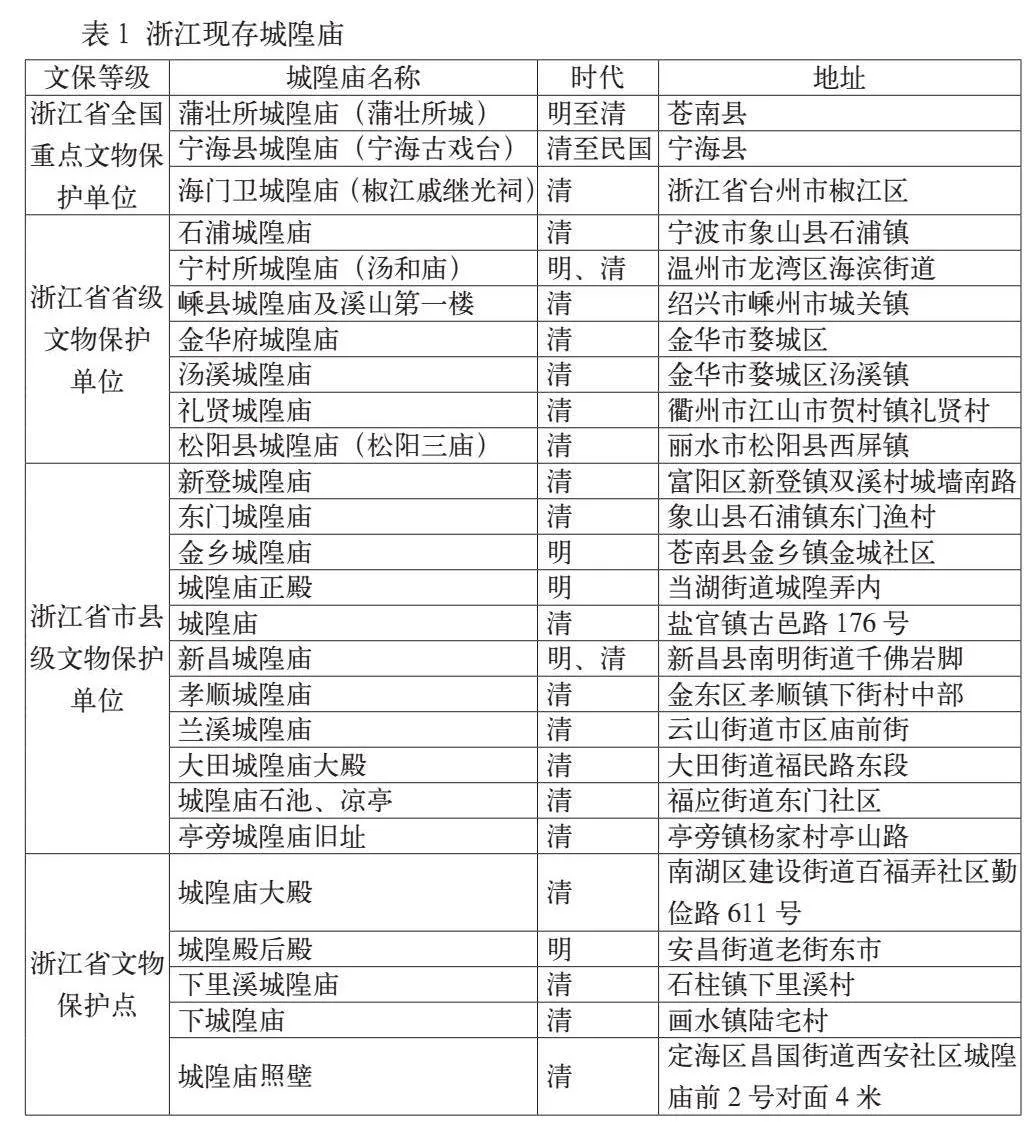

江浙一带为中国城隍信仰较早发生的地域之一,浙江地区现存城隍庙较多,且建筑群保存状况良好,具有重要的研究价值。据不完全统计,明代浙江全省有明确记载的城隍庙建设活动共计164座次,这些明代所建城隍庙,加之前代所建而明代未加变动或有所修葺而史志未载的城隍庙85座,分布于全省的77个县[2]。由此可见,明清时期城隍信仰广泛,城隍庙遍布明清时期的各府、州、县,与城墙历史发展的关系极为密切,具有悠久的历史和文化底蕴。从浙江现存城隍庙建筑样式来看,大多属于明清时期的建筑风格。因此,笔者研究对象主要为现存明清时期浙江城隍庙,笔者通过检索浙江全国重点、省级、市县级文物保护单位名录以及文物保护点,并通过实地走访调研汇总得到现存明清时期浙江城隍庙(见表1)。

三、城隍庙建筑的美学意蕴

(一)古典建筑的形式美

中国古建筑以其独特的形式美在世界建筑史上占据重要地位,其美学特征不仅体现在建筑的外观上,更融入了文化、哲学和生活方式。城隍庙总体格局显得庄严肃穆,而在严整的建筑结构中又显示出中国古典建筑的美,主要体现在城隍庙、空间布局、建筑形制与风格、用材等方面。

1.对称与平衡

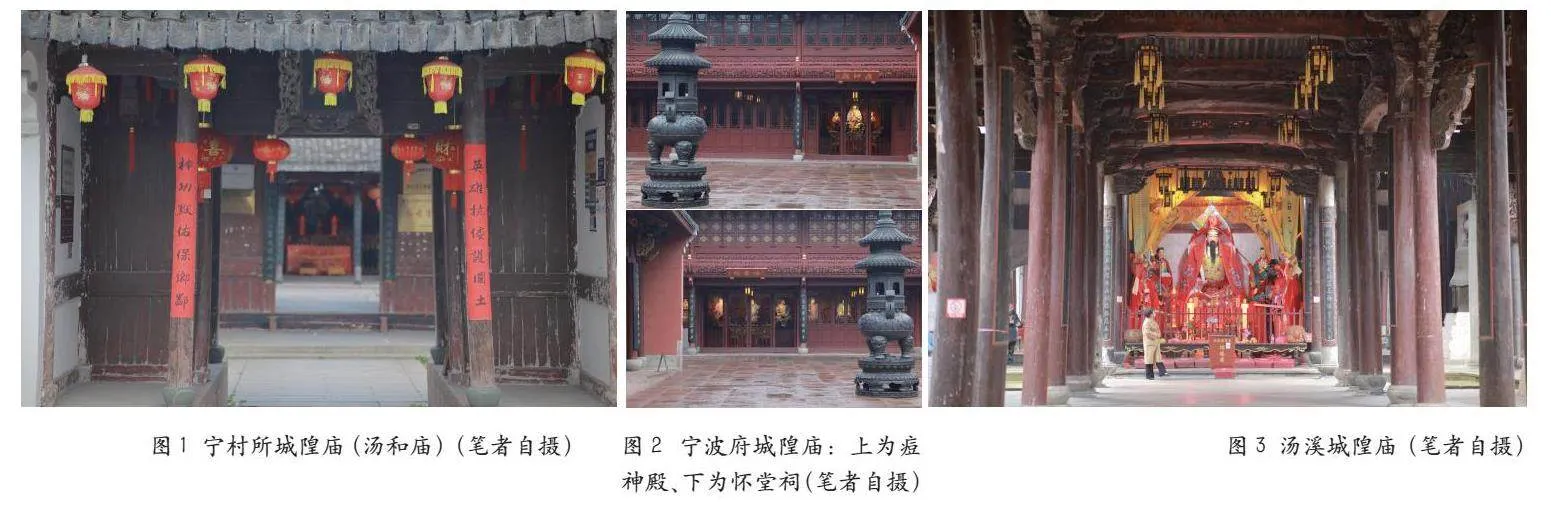

明初,以国家典制的形式,确立了城隍神宇阳世地方官幽冥共治的关系,城隍神建立起与阳世官僚体系高度相似的等级体系[3]。明初朱元璋规定各府州县城城隍庙规格形制与当地官署正衙相同,甚至连“几案”皆同,正殿一般正中为城隍,两旁分列判官、牛头、马面、黑白无常等鬼卒[4]。城隍庙的空间布局上与衙署建筑类似,采用中轴对称的布局形式,建筑物沿着中轴线对称分布。例如宁村所城隍庙(如图1),宁村所城隍庙又称汤和庙,位于海滨街道宁村的十字街头,建筑群坐北朝南,汤和庙从照壁到大殿始建于明嘉靖七年(1528),后殿为清乾隆年间(1736-1795)扩建。入大门后可见有左中右三路建筑,主体建筑均位于南北中轴线上,建筑中轴线上由南至北依次分布照壁、大门、仪门、戏台、大殿和后殿,次要建筑(便门、厢房、廊庑)对称分布在主体建筑两侧。宁波府城隍庙建筑群中轴线上由南至北依次分布大门、仪门、前戏台、大殿、后戏台、娘娘殿,西侧轴线由南至北依次分布痘神殿(如图2)、月老殿、财神殿、二十四司、十王殿,东侧轴线由南至北依次分布怀堂祠、文昌殿、慈航殿、二十四司、甲子殿,两侧建筑在空间上呈东西对称分布。同样采用空间对称分布的还有嵊县城隍庙、金华府城隍庙、汤溪城隍庙(如图3)等。《中国城隍信仰》一书中对城隍神的职能做了较为系统的分析,城隍神在古代具有多种职能,除了护城保民、祛灾除患等主要职能外,还有惩恶扬善、督官慑民等教育职能。城隍神可谓是公平正义的化身,在科学技术不发达的年代,对地方官和人们的道德意识起到一种约束和教育作用。因此,城隍庙中心对称的空间布局不仅体现了中国古代建筑的和谐美,符合传统风水理论,强调古人“天人合一”的设计理念,更契合城隍在人们心中公平正义的形象,象征着秩序和权威,营造出宁静、肃穆的空间环境。

2.层次与节奏

中国古建筑注重层次感,建筑群体通常由若干个院落组成,层层递进,给人一种深远和连绵不断的感觉。城隍庙多采用四合院的空间布局,在平面的纵深方向上划分出若干个院落来组成一个建筑整体。例如汤溪城隍庙,建筑沿中轴线由南至北依次为头门、放生池、二门、过厅、正殿、寝殿等。穿过头门,头门与二门之间设放生池,石桥横跨其上,头门距离二门有一段较长的距离,约有100米,走入大殿的过程中,不断累积香客拜谒时的虔诚情绪。庭院式的布局不仅增加了建筑的空间感和变化,院落与院落间的联系也赋予了建筑节奏与韵律之美。城隍庙的层次与节奏之美还体现在城隍庙单体建筑配置的多样性上,陪衬建筑主要包括石牌坊、影壁、碑楼、旗杆、经幡等[5]。除此之外,浙江城隍庙普遍还具有戏台、宫室殿堂、廊、门阁、桥等多种建筑样式(见表2),增强了建筑空间的层次与节奏之美。因城隍庙具有与衙署建筑相似的等级体系,在建筑形制上也富有变化且体现一定的等级差别。主要可分为两个方面:一为建筑的开间进深数的变化,二为屋顶形式的变化。例如石浦所城隍庙,一进后檐与两厢房均为二层单檐,前檐明次间为重檐,进深五檩,二进大殿,进深九檩。前后设两戏台,屋顶样式均为歇山顶。由此,我们可以看出城隍庙建筑的层次与节奏体现在空间布局、建筑配置的多样性和等级性上。

3.形体与色彩

古建筑的形体设计强调简洁和流畅,屋顶的曲线、梁柱的线条都讲究优美和和谐。飞檐翘角、斗拱结构等细节设计更是增强了建筑的灵动性和轻盈感。中国传统建筑的屋顶是以人字形双坡屋顶的结构形式为基础骨架的,其形式丰富多彩,最常见的屋顶形式有歇山顶、庑殿顶、悬山顶及重檐屋顶等。石浦城隍庙的前后两戏台均为歇山顶,宁波府城隍庙的前后两戏台也均为歇山顶,其造型优美且富有变化,既丰富了建筑的形态,又赋予了建筑独特的美感。中国古人对于色彩的象征意义是十分注重的。浙江城隍庙大部分为粉墙黛瓦,低调高雅。中国传统古建筑的大门多为木制材料制成,门扇以红色为主,上边装饰多为黄色。浙江城隍庙建筑材料多采用木材、砖瓦等天然材料,木门和窗的颜色也多采用红色,色彩运用上讲究对比和协调,突出建筑的庄重和华丽。

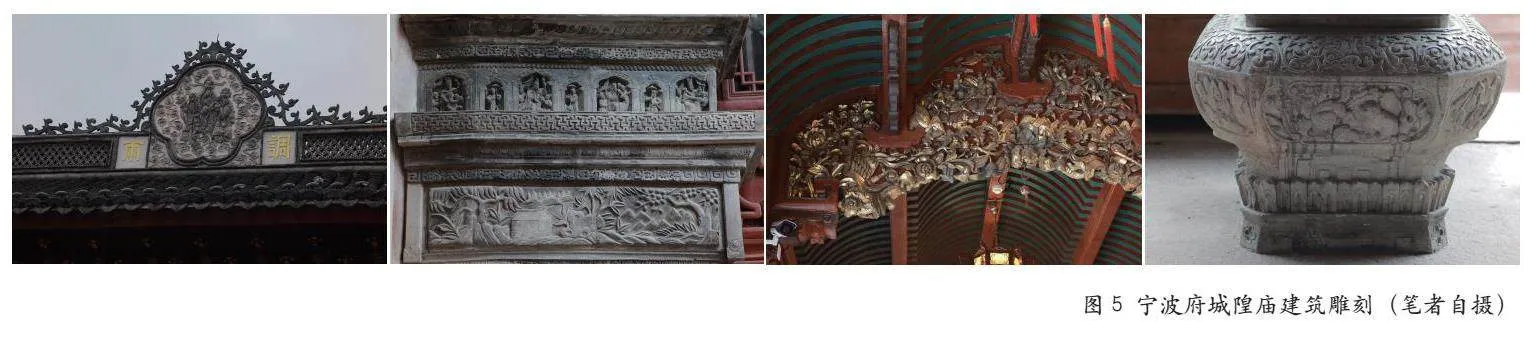

(二)传统装饰的艺术美

建筑的整体美按照传统的古典美学观念,是因为它有“头”(屋顶)、有“尾”(基座)、有“身”(墙体),所谓左右对称,上下“三段”。传统建筑技艺精湛,尤其是木构架结构、斗拱结构的应用,既具有实用功能,又富有装饰美感。浙江现存城隍庙大多为明清时期所建,符合明清时期建筑的艺术美特征。《中国古建筑知识手册》将明清时期的建筑,称为“清式建筑”,它的特点是:整体造型稳重大方,屋脊屋檐中规中矩,正脊平直,翼角稍翘,装饰豪华而不繁缛。浙江城隍庙建筑中的装饰题材丰富多样,包含动物、植物、人物、器物等多种题材。龙在中国传统文化中被视为驱邪除恶的神兽,是力量和威严的象征。浙江城隍庙内建筑上的龙雕不仅数量众多,其造型之美更是堪称一绝。其他动物也常出现在雕刻题材当中,例如猴、鹿、羊等动物形象也常见于雕刻作品中。除了动植物题材,人物故事、器物等也常被用作雕刻、壁画及彩画的题材。这些题材不仅装饰了建筑,还讲述了丰富的文化故事,传递了深厚的历史和传统。明清以后,雕刻装饰除了用于屋顶瓦饰之外,还多用于阶基、须弥座、柱础、梁柱、石牌坊等处。由于材料的不同,雕刻可分为木雕、石雕、砖雕,木雕主要位于檐口部位的大木结构,包括斗拱、雀替、驼峰、门、窗等建筑结构上,石雕主要位于石牌坊、大门、抱鼓石、柱础等位置,砖雕常出现在屋脊、墀头等处。木雕、石雕、砖雕、彩画等工艺细腻精美,体现了工匠们的智慧和技艺(如图4、图5)。

(三)城隍信仰的文化美

中国古建筑形式美不仅能带来视觉上的享受,更承载着丰富的文化内涵。建筑符号和装饰图案,如龙凤、祥云、莲花等,均有特定的象征意义,反映了中国传统文化中的哲学思想、宗教信仰和社会价值观。建筑装饰中雕刻的每种题材都蕴含着特定的寓意和文化象征,例如猴象征智慧和机灵、鹿象征长寿和幸福、羊象征温顺和纯洁等。在植物题材方面,被称为“花中四君子”的梅、兰、竹、菊因其象征高贵的品格,也被广泛运用于雕刻和彩画中。梅花象征坚韧不拔,兰花象征高雅纯洁,竹子象征坚韧和虚心,菊花象征隐逸和高洁。除此之外,灵芝、百合、牡丹、水仙等植物也常见于雕刻和彩画中,象征着吉祥、富贵、纯洁和美好。神兽獬豸也经常出现在城隍庙建筑装饰题材当中,它是中国古书中常见的一种神兽,以其辨别曲直的能力著称。汉代杨孚在《异物志》中对獬豸的特性进行了生动的描述:“性别曲直。见人斗,触不直者。闻人争,咋不正者。”这意思是说,獬豸能够区分好人坏人,看到两人打架,它会用角抵触那个理亏的人。听到有人吵架,它会用口咬那个挑起是非的一方。因此,獬豸在古代就被视为执法公正的象征。獬豸执法公正的形象与城隍神的形象契合在于两者都被视为正义与法制的象征。獬豸的传说使其成为公正无私的代名词,而城隍神则通过其在民间信仰中的地位,体现了对公平正义的追求,两者共同代表了古代人们对公正和法制的渴望与信仰,使得獬豸的形象与城隍神的形象相互呼应、相得益彰。

(四)循序渐进的意境美

中国传统建筑在意境创造上,有一点极为可贵的独到之处,就是它不仅仅停留于意境客体召唤结构的创造,而且进一步介入了主体的接受环节,在“鉴赏指引”方面大做文章,大大拓宽了意境蕴涵的深广度和意境接受的深广度。这种意境鉴赏指引,集中表现在“文学”手段的运用上[6]。城隍庙中“文字”手段的运用就增强了其意境。这里以汤溪城隍庙为例,汤溪城隍庙头门有门三,中门额为“金汤巩固”,右门额为“八宝屏藩”,左门额为“仙舟保障”。城隍神为守护城池之神,护城保民是其最原始和最主要的职能,“金汤巩固”一词为汤溪城固若金汤,古代的八宝和仙舟均为吉祥纳福之物,在战事频发、灾患祸乱的年代,满足古代人们渴望风调雨顺、社会平安的心理需求。因此,此额首先明确了城隍神的职能,奠定了城隍神在人们心中保护神的形象,崇高的敬意油然而生。二门前石狮对峙,二门内为中亭、正殿。中亭左右为两庑廊,壁上有“惩恶扬善”四大字,并塑有黑白无常、判官、小鬼诸神像。“惩恶扬善”点出了城隍神另一主要职能,城隍神除了护城保民、祛灾除患等职能,还有护佑善者、惩治恶者的事务,进一步营造了城隍的正义形象。进入二门,我们可以看到十殿柱子上雕刻的楹联,其中有“义利吉凶二岔道请君慎独,正邪冰炭三省身劝尔躬行”。此联意在劝导人们慎重选择,多反省和检讨自身,好好做人。还有楹联写到“存心邪僻任尔烧香无点益,持德正方看吾不拜又何妨”,意思是心存邪念之人即使烧香也没有一点好处,持有正直品德的人即使我不拜他又有何妨。真正重要的是内心的正直和德行,而不是外在的形式。持有正直品德的人,无论是否参与形式上的宗教活动,都能够得到人们的尊重和信任。城隍庙中“文字”手段的运用,在无形当中给人们营造出了一种正义感,营造一个充满正义的空间氛围,不仅能够激发人们内心的善良本性,还能对德育产生深远的影响。在这样的环境中,人们更容易受到正面行为的感染,自觉地培养道德意识和社会责任感。正义的氛围如同一股清风,吹拂着每个人的心灵,使得善行和正直成为社会的主流价值观。这种积极的道德氛围,不仅促进了个人品德的提升,也为整个社会的和谐与进步奠定了坚实的基础。

参考文献:

[1]郑土有,王贤淼.中国城隍信仰[M].上海:上海三联书店,1994:2.

[2]周祝伟.略论明代浙江的城隍神信仰[J].明史研究,2001(00):230-240.

[3]张传勇.明清城隍神的等级性及其表达[J].南开学报(哲学社会科学版),2020(3):157-172.

[4]魏秋利.关中地区城隍庙建筑研究[D].西安:西安建筑科技大学,2007.

[5]张驭寰.中国古建筑分类图说[M].郑州:河南科学技术出版社,2005:195.

[6]侯幼彬.中国建筑美学[M].哈尔滨:黑龙江科学技术出版社,1997:259.

作者简介:吴穹璐,苏州大学艺术学院设计学研究生。