摘" 要:通过对历史文献的整理与分析,探讨苏联雕塑教育模式对中国雕塑教学的具体影响,分析该模式在中国的传播过程、实施效果以及后期的调整与反思。深入理解苏联雕塑教育模式在中国的本土化过程,评估其对中国雕塑教育发展的积极作用,同时探讨在不同历史阶段对该模式的修正与适应。这对于认识中国雕塑教育的历史发展、丰富艺术教育的多元性以及指导未来的艺术教育实践具有重要的学术意义和实践价值。

关键词:苏联雕塑教学模式;中国雕塑;教学模式;教学改革;本土化

20世纪50年代,中国与苏联的政治关系带动了各个领域的深度合作,包括艺术教育。在这个背景下,苏联的雕塑教学模式迅速进入中国,并成为中国雕塑教育改革的模板。“苏联雕塑教学模式特指20世纪50年代留苏雕塑家在列宾美术学院雕塑系学习的与克林杜霍夫(N.N.Klindukhov)在雕塑训练班所传授的苏联雕塑教育体系。将其称为模式,是因为这个体系作为样板被先后移植到中国各个艺术院校的雕塑系”。[1]苏联模式,尤其是其写实主义风格,极大地影响了中国雕塑艺术的发展方向和教学体系的构建。

一、苏联雕塑教学模式的引入与早期影响

在1950年代,新中国确立了“全面学习苏联”的方针。中国通过政治合作和文化交流的方式,逐渐在艺术教育领域复制苏联的模式。正如1952年《人民日报》发表的社论《向苏联艺术家学习》中所强调的,苏联模式以服务国家宣传为中心,这一特征在中国的雕塑教育中得到了广泛传播。著名的雕塑教育家刘开渠,1954年在《美术》杂志发表了《向苏联雕塑艺术学习》的文章[2]。在这一背景下,苏联的雕塑教育模式作为一种意识形态迅速传入中国。

苏联的雕塑教学模式,是社会主义现实主义的产物。1930年代,苏联雕塑开始确立了一种经国家当局批准的统一风格,着重于表现工农兵形象,强调国家的伟大和人民的力量,旨在通过写实的艺术形式,传达社会主义理想和共产主义精神。苏联雕塑模式的特点主要体现在写实主义风格、社会主义现实主义题材和强调雕塑的纪念性功能。苏联雕塑教育通过严格的造型训练,使学生掌握从基础素描到人体解剖学的全面技巧,以便塑造出宏大的、具有强烈情感表达的公共艺术作品。

1953年,第一个苏联雕塑专家代表团来到中国。当时,中苏友好宫在上海开工建设,苏联派出雕塑家克林杜霍夫(N.N.Klindukhov)和穆拉文(L.D.Muravin)来到中国参加建筑的点睛之笔——象征性的主题雕塑《友谊》。当时中央美术学院华东分院(今中国美术学院)雕塑系派出了26名师生参与创作,协助创作了这座高7.7米的大型纪念性雕塑。这是中国艺术教育高等院校雕塑专业的师生第一次直观地接触苏联雕塑的制作过程。

为了更系统地学习苏联先进的雕塑教育经验,1953年到1961年中国先后派遣钱绍武、董祖诒、曹春生、王克庆、司徒兆光五位留学生到雕塑系学习[3]。这些留学生在苏联接受了系统的雕塑教育,深受苏联雕塑教育模式的影响。这5位中国留学生回国后都进入中央美术学院任教,将苏联的教学方法和艺术思想融入中国雕塑教育中。

除了派遣留学生,中国还邀请了苏联雕塑专家来华进行教学和指导。1956年至1958年,中国主管高等教育工作的文化部,邀请了苏里科夫美术学院的教师克林杜霍夫,在中央美术学院开办雕塑训练班,传授苏联雕塑经验,以提高全国美术院校雕塑教学水平。从全国各美术学院的青年教师和研究生中挑选出23名学员进入训练班。他们在之前已积累多年的雕塑专业训练,具备扎实的基本功和教学经验。克林杜霍夫雕塑训练班的教学,严格按照苏联美术学院雕塑教学体系进行,上午学习创作课程,下午则是强化素描和构图训练。创作与基础训练交叉进行,目标明确,整体有序。注重帮助学生理解身体内在骨骼运动、肌肉解剖结构,和对雕塑对象对整体观察、概括研究的能力培养[4]。这批学员学习结束之后,他们都回到了原教学单位,推动了全国范围内雕塑专业学习苏联的开展。

苏联雕塑教育模式对早期中国雕塑教学的建立产生了深远的影响,这种影响体现在教学体系的改革、课程设置与教学方法的调整,以及学生创作思维的转变上。原有的教学体系在很大程度上受到了西方影响,特别是法国雕塑教育的传统。新中国成立后大多数美术院校的雕塑专业采用的是三年的学制。1959年钱绍武回国后,按苏联的学制对中央美术学院雕塑系进行了改革,雕塑专业的学制改为了6年[5]。学制的延长,直接的效果是提高了雕塑专业毕业生的专业水平。

课程设置与教学方法的调整。在课程设置上,中国雕塑教育开始借鉴苏联的课程体系,增加了如俄语、解剖、透视、构图等课程。学习苏联的教学经验,拟定详细的教学大纲,规定每个单元和每次作业的要求,使学生对每次作业都有一个明确的目标。1959年中央美术学院雕塑系参照苏联列宾美术学院雕塑系,起草了教学大纲。此后,中国各地方各大美术学院雕塑系以这两所学校为范本,分别制定了教学大纲。

通过对苏联雕塑教学体系的深入学习与借鉴,新中国迅速建立了早期完善且科学的雕塑教学体系。这一体系不仅为中国雕塑人才的培养提供了系统化的技术支持,还奠定了中国雕塑教育的现代化基础。苏联的教育模式帮助中国在短时间内形成了结构清晰、目标明确的雕塑教学框架,为中国雕塑创作与艺术教育的长远发展打下了坚实的基础,推动了新中国艺术教育从传统走向现代的重大转型。

二、本土化的探索与苏联模式的调整

1960年代后期,中国雕塑教育逐渐从全盘模仿苏联模式,转向本土化探索。这一转变是中国艺术教育者对自身文化与时代需求的深刻认知。中国的艺术教育者认识到,仅仅模仿苏联模式已经不足以应对中国复杂多变的社会环境和文化需求。因此,本土化成为这一时期的主要任务,通过吸收中国传统艺术精髓与苏联写实主义的技法相结合,中国雕塑开始走上了具有独特民族风格的发展道路。

在本土化过程中,中国雕塑家们逐步将中国的民族传统与苏联的写实主义相结合,开创出具有中国特色的雕塑风格。例如,中国美术学院在课程设置上增加了“中国古代雕塑临摹”课程,重新审视和继承中国悠久的雕塑传统。四川美术学院从1954年开始就对中国古代寺庙中的泥塑和户外石刻进行研究,这为1965年创作大型泥塑《收租院》奠定了基础。《收租院》由四川美院雕塑系师生集体创作,共26个场景,114个人物。将中国古代泥塑技法与西方写实主义相结合,形成了独特的雕塑语言。《收租院》的成功不仅是中国雕塑教育本土化的典范之作,也象征了中国雕塑从苏联模式向民族化探索的重要转变。

雕塑教育的本土化探索不仅仅是艺术风格的调整,也与当时的社会需求密切相关。虽然这一时期的雕塑创作仍然延续了苏联的写实主义风格,但内容上更贴近中国当时的社会生活。学生们被要求深入农村、工厂,体验社会生活,从中提取素材进行创作。这种创作方式使得学生不仅学习到了雕塑技法,更锻炼了他们对社会现实的敏锐观察和表现能力。

总的来说,1960年代后期中国雕塑教育从苏联模式的模仿逐渐转向本土化探索,这不仅是艺术风格的调整,更是对中国社会需求的回应。在结合民族传统和时代精神的过程中,中国雕塑家们开创出具有中国特色的雕塑创作体系。通过融入本土文化,雕塑教育逐步摆脱了对苏联的依赖,形成了更具独立性和创造力的发展方向,为中国现代雕塑艺术的多样化奠定了基础。

三、后苏联时代的继承与革新

1978年改革开放后,中国的雕塑教育再次迎来了新的机遇。这个时期,中国的文化艺术界开始与世界更多国家和地区交流,吸收了更加多元的艺术风格和理念。在这一阶段,中国的雕塑教育开始吸收来自欧洲、美国以及其他地区的现代艺术理念,特别是抽象主义、表现主义和装置艺术等新兴艺术形式。这些新潮流与传统写实主义的碰撞,极大地推动了中国雕塑教育的革新与发展。许多人开始尝试在教学中引入更多观念艺术的内容,使学生在技法训练之外,能够通过雕塑作品表达更为深刻的思想。这一转变不仅是时代审美变化的结果,也反映了中国雕塑教育与国际艺术潮流的接轨。

艺术家和教育者重新审视苏联雕塑教育模式,认为苏联雕塑教育模式在题材上只歌颂劳动和英雄,强调艺术的教育功能,表写实是最主要的表现形式,艺术家个人的风格不突出。然而,当代中国雕塑教育并未抛弃苏联模式中的写实主义传统,而是通过创新和调整,将其融入新的教学体系中。尽管现代艺术的多元化发展使得苏联模式的影响力有所减弱,但其在基础技法训练中的作用仍然不可忽视。清华大学美术学院教授李向群在教学中提出从“现实主义”转向“当代现实主义”的理念,提倡在坚持苏联式教学体系的基础上,主张通过在写实主义中融入当代现实的观察与思考,使写实主义不再仅仅是对外在现实的描摹,而是一种对社会、文化现象的深入反思。这一理念不仅使写实主义在当代艺术中焕发了新的生机,也为中国雕塑教育提供了创新的方向。鲁迅美术学院雕塑系提出了“双重基础”的教育理念,认为“具象写实”和“抽象造型”两者之间是具有互补性的。这种教育方式不仅保留了传统苏联教育模式写实的严谨性,还鼓励学生在形式、内容和表达上大胆创新,适应当代艺术发展的需求。这一转变使中国雕塑教育在传承经典技法的同时,更加注重培养学生的个性化表达和对时代精神的理解,从而推动中国雕塑艺术在国际舞台上展现出更为丰富的创造力与影响力。

通过对国际艺术潮流的广泛吸收和对传统写实主义的创新融合,中国雕塑教育实现了从单一模式向多元化发展的重要转型。这一过程中,苏联雕塑教育模式的基础技法得以传承和深化,而本土艺术家和教育者们也在不断探索如何使中国雕塑在国际舞台上保持独特性与时代感。

四、苏联模式在当代中国雕塑教学中的新解读

写实主义作为苏联雕塑教学的核心特征,尽管在全球化的艺术语境中其主导地位有所削弱,但其作为基础技法训练的重要性在中国雕塑教育中依然得以延续并深化。当代雕塑教学对写实主义的理解与应用,已远不止于对外在现实的简单描摹,而是逐步转向对现实社会复杂性及其深层次问题的反思与批判。通过写实主义的手法,当代艺术家不仅在形式上保留了这一经典风格的表现力,还通过它表达了对现代社会现象的批判性观照。这种从表现形式到内容的双重扩展,使写实主义成为当代中国雕塑创作中不可或缺的表达工具,重新焕发了其理论和实践的生命力。例如,许多当代雕塑作品通过对身体细节的精准刻画,传达了关于身份认同、集体记忆及社会结构的深刻思考。

随着科技的发展,当代雕塑教学在材料和技术层面也发生了深刻的变革。传统雕塑中常用的石膏、青铜、泥塑等材料逐渐与现代新型材料并用,如玻璃纤维、混凝土及环保材料。这一材料选择的多样化,赋予了雕塑创作更大的表现空间,不仅在物理层面拓宽了雕塑的呈现形式,也使得写实主义创作在新的材料条件下获得了新的诠释。新材料的使用为雕塑家们带来了更为灵活和富有表现力的创作方式,使其能够更自由地探索雕塑语言的无限可能性。

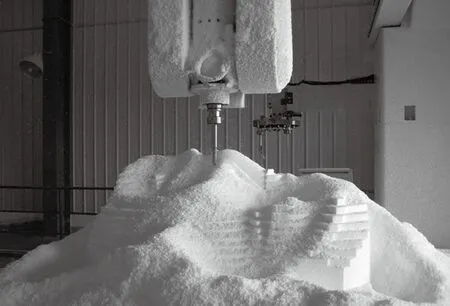

此外,数字技术的引入对当代雕塑教育产生了革命性的影响。以3D打印技术和数字建模为代表的现代科技,改变了传统雕塑的生产方式和学习方法。学生们通过数字工具,不仅能够更高效地实现复杂形体的构建,还能够模拟和预设雕塑作品在不同环境中的空间关系与光影效果。这种数字化的技术支持,使得传统写实主义的创作不再局限于手工技艺的传承,而是通过技术手段实现了创作上的更大自由度和表达上的多样性。写实主义在数字时代不仅没有被淘汰,反而通过与技术的结合焕发出新的活力,成为理解和表达当代社会现实的重要艺术形式。

这种材料与技术的革新,不仅为雕塑教育提供了新的路径,还促使教育者反思如何在传授传统技法的同时,培养学生的创新能力和跨学科思维。这种教育模式的转变,不仅丰富了雕塑教学的内容,也为中国雕塑艺术的未来发展指明了方向。在全球化背景下,雕塑教育如何既保持自身传统优势,又能与国际艺术潮流接轨,成为当代中国雕塑教育者面临的重要课题。

五、结语

苏联雕塑教学模式在过去七十年对中国雕塑教育的影响是深远且复杂的。它不仅为中国雕塑教育提供了扎实的基础训练方法,也在不同的历史阶段通过本土化的调整与改革,逐步发展出具有中国特色的雕塑教育体系。尽管当代艺术的多元化发展使得苏联模式在创作领域的主导地位有所减弱,但其在基础教学中的价值依然不可替代。

展望未来,艺术教育将更加注重开放性和多元性。如何在保留传统技法的基础上,融入更多的现代技术和观念,培养学生的批判性思维与创造性表达,将是中国雕塑教育面临的重大挑战和机遇。

参考文献:

[1]刘艳萍,杨简茹.试论20世纪50、60年代苏联雕塑教育模式的特色[J].美术教育研究,2013(10):54-56.

[2]刘开渠.向苏联雕塑艺术学习[J].美术,1954(11):13-14.

[3]刘艳萍,刘明生.二十世纪五六十年代苏联雕塑教育模式对新中国雕塑教学的影响[J].雕塑,2013(4):26-28.

[4]钱绍武.雕塑系三十八年历程回顾[J].美术研究,1988(2):4-8.

[5]中华人民共和国文化部教育科技司.中国高等艺术院校简史集[M].杭州:浙江美术出版社,1991:375.

作者简介:刘方,俄罗斯国立柯西金大学艺术学在读博士。研究方向:城市公共艺术。