摘" 要:科普领域越来越受到各方面广泛关注,MG动画凭借其生动、高效的传播方式,对信息可视化高度拆分、融合且创新的视觉设计效果,在科普教育中占据重要位置。在科普类MG动画中,数据是信息传达中重要的组成部分。为探究如何将数字、统计图表、流程展示等客观数据转化成生动的动态图形形式,在对MG动画表现手法、数据可视化特征、塑料污染科普知识充分调研的基础上,结合塑料污染科普类MG动画的具体案例,从数据内涵、数据可视化的特点以及数据可视化的设计方法三个方面入手,研究数据可视化在科普类MG动画中的具体表现,总结数据动态可视化的创作规律。

关键词:科普;MG动画;数据可视化;环境保护;信息设计

一、科普类MG动画

(一)定义

MG动画(Motion Graphics),又叫做动态图形,通常依赖于几何形式、排版、徽标和其他平面设计元素,插图、抽象图形、图表、地图、照片等,其选择取决于市场、产品和潜在受众。科普类MG动画是指用来描绘、交流和解释科学概念的MG动画,通常用于传达从人类遗传学到音乐物理学的广泛科学主题,娱乐式学术教学、提高认识。动画已被世界普遍认为是讲述故事的生动途径,就像任何故事一样,科学以好奇心为动力,接受信息者都急切地想要找寻答案,比如海洋有多深或者宇宙能延伸多远,科普知识与MG动画的结合是让读者以有趣和平易近人的方式了解现代科学复杂性的宝贵方式,用虚构的娱乐形式向非专业观众解释专业概念[1]。科普类MG动画不是埋在静态和冗长的教科书、课堂笔记或演讲稿的细节和术语中,而是在几分钟内图文并茂地提供了易懂、精确和引人入胜的科学观点,可以促进科学知识长期在记忆中保留,帮助非专业性大众人群提高科学素养,并帮助打破艺术和科学之间的障碍。

(二)可视化表达特点

1.形式的趣味性

科学是理性的,是对一个具体方向的深入钻研,其内容往往包含冗长的实验数据和复杂的逻辑推演。而艺术是感性的,带有自由、缤纷、趣味等特质。冗长的讲座式和说教式的科普在网络化的信息时代并不受年轻化的主体人群欢迎。在高压浮躁的现代生活背景下,人们更愿意接受轻体量的流媒体娱乐图式的信息渠道,观看能够快速达到释放压力、放松精神效果的内容。因此,为了准确高效地传递科学知识,有必要以有趣的方式包装科学[2]。数据可视化技术可以减少人脑对枯燥的内容和复杂的数据的解读难度,内容幽默、富有感染力和韵律性,使单调乏味的科普知识以生动有趣的方式呈现,有效减轻文本和图表对观者的阅读和理解带来的困难和抵触心理,引起观者的共鸣和探索心,便于观者的阅读和记忆。

2.信息的精简性

在面对大量的科学内容时,数据可视化可以简化数据,例如大段的物理概念,其本身是十分抽象的,同时这是一个很长的阅读过程,需要耗费信息接收者相当大的精力与时间[3]。但通过可视化的图形设计,观者可以很容易地找得想要的有效知识和核心内容。科普类MG动画将零散的科学知识以合理多层次的形式进行分类,将晦涩的知识直观化的视觉呈现,将海量的资讯裹挟在紧凑的时间单元中。因此,可视化的关键科普信息,不但可以极大地减少当代习惯于流媒体短视频的科普受众的信息接受时间,而且能在很短的时间内快速地吸引观者的注意力。视觉在处理信息时,将所见的东西进行简单的加工,以寻求其有序性和结构特点,以便使庞大复杂的科学信息更容易辨认和记住。因此,科普类MG动画更需要对每一帧画面对信息量和基本逻辑都做出最精准、简洁的取舍设计。

3.概念的直观性

相比较于其他内容类别的MG动画,科普类MG动画本身不可抗地含有许多抽象的固有概念,如科学法则、统计数据、地图、化学公式、流程图、物理原理等,这些内容很大程度上需要观者有一定的基础或者间接的学习过程,因此在大量运用符号化图形元素的时候,要提取符合观者认知基础的图像结构特点,让需要理解的概念更加直观地展现,从而降低信息接收者的认知负荷[4]。在结构特点的提取上,设计者需要尽量使用社会中约定俗成的易于识别指索表达含义的象征符号,比如用烟雾代表气体污染、用货币符号代表金钱等,减少观者因为个体背景和联想领悟能力的差异而出现的对图形含义,也就是科学概念的误解。用可视化图像来展示深奥的科学概念和繁杂的推演过程,比起仅用数据和图表来展示数值让信息接受者更有代入感,能够直线般将抽象的信息用具体化的可读图式呈现出来,有效地增加观者对科普内容的理解度。

二、科普类MG动画的数据内涵

(一)定义

数据(Data)狭义上是指数字,广义上是指对客观事物进行记录并鉴别的符号,是用于表示未经加工的客观事物的原始素材,如图形符号、数字、字母或者抽象关系等。数据经过加工后就成为了信息。在科学普及的具体语义下,数据是在现有社会基础上,通过科学手段及物理观察得来的事实和概念,是关于现实世界中的地方、事件、其他对象或形式的描述,是实际研究得出的一定意义的数字、字母、符号和模拟量等要素的通称,它是一个极其庞大而复杂的立体结构体系,可以是连续的也可以是离散的,具有丰富社会属性和具体内涵。社会化的科普数据往往规模宏大、富有生机,基本特点是:社会性、时代性和群众性。科普数据来自于科技进步和社会发展的方法论总结,而它又为科学普及不断提供新的生长点和生命力。

(二)数据的分类

1.按性质分类

按性质分为:(1)定位的,如各种坐标数据;(2)定性的,如表示事物属性的数据(居民地、河流、道路等);(3)定量的,反映事物数量特征的数据,如长度、面积、体积等几何量或重量、速度等物理量;(4)定时的,反映事物时间特性的数据,如年、月、日、时、分、秒等。

2.按表现形式分类

按表现形式分为:(1)数字数据,如各种统计或量测数据;(2)模拟数据,由连续函数组成,又分为图形数据(如点、线、面)、符号数据、文字数据和图像数据等。

3.按记录方式分类

按记录方式分为地图、表格、影像、磁带、纸带。按数字化方式分为矢量数据、格网数据等。在地理信息系统中,数据的选择、类型、数量、采集方法、详细程度、可信度等,取决于系统应用目标、功能、结构和数据处理、管理与分析的要求[5]。

(三)数据的逻辑关系

狭义上,数据逻辑也是数理逻辑,可以通过运算行为实现集合之间的映射,如加、减、乘、除、平方、开方、交、并、补、差、笛卡尔积等,也可以通过判断行为实现集合之间的比较,如等于、大于、小于等。广义上,数据逻辑是在大的科学范围下,可以是连续的值,比如声音、图像,称为模拟数据;也可以是离散的,如符号、文字,称为数字数据。数据的关系需要考虑时间、空间、社会体系、经济环境、人类活动等多种可变因素,通常有增减、对比、法律规则、时间轴、行为流程、扩散趋势等难以预测的逻辑关系。

三、科普类MG动画的数据可视化设计

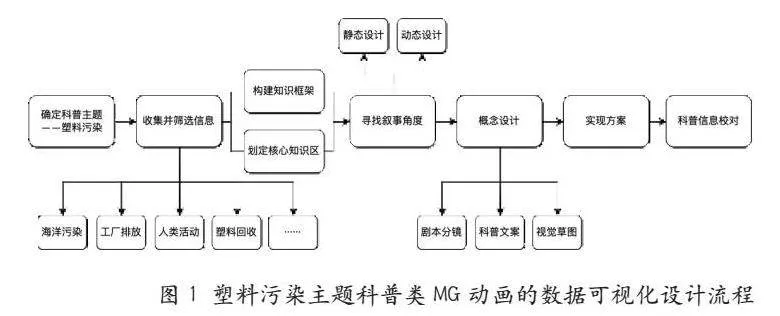

(一)可视化设计流程

设计流程如图1所示。

(二)静态信息图设计

1.图形转化

图形并非直接元素,而是由人通过信息读取间接转化成的具有外部轮廓线条的相对局限的可识别形状,即绘制的直线、圆、矩形、曲线或处理后的图像等。科普内容中有很多抽象的概念需要细节表现、环境交代、理念传达,在转换为动态可视化信息时,需要运用形状变化中赋予的符号表征功能来读取。图形不仅是艺术设计的重要元素,而且还包含非常丰富的状态表征与内涵,是人在日常的信息交流中重要的审美与表意工具。图形作为一种特别的信息表现工具和表达象征的符号,通常是科普MG动画中的主体部分,根据其动态效果发展成很多种类的科普数据传输的可能性,如颜色、大小、比例、拟态行为等可被信息接受者观察到的可控制元素。转化后的图形具有极强的表现力、生动性和协调性,能够跨越语言和知识积累等个体障碍,进行人类社会最基本的对知识的领会、传递、交融、汇聚。图形的含义图解存在于人的潜意识,使转化后的科普信息迅捷传递到观者,并且感染观者的情绪。

2.文字直译

在数据可视化中,文字信息和相应的可视符号也具有象征意义的作用。利用动态影像技术,一套简单的文字或数字,就能将数据信息的核心部分,直接地传达给观者,提升关注度。同时,运用情绪、语言、标点等的巧妙结合,也能够生成有趣和生动的数据显示方案。MG动画通过运用少量的文字和色彩丰富的图形,使其表现形式更加丰富,既具有叙事和丰富图像的功能,又具有直观的形象性。科普类MG动画中的文字不能太多,必须精选、准确而简洁,主要是强调客观重点,更多的信息则依靠动态图形去表达,少量的文字出现更能增强观众的注意力和记忆点。动态的文字在画面上的移动和变换,具有一定的引导作用,可以使观众有针对性地注意到画面的中心,使画面的层次更加清晰。这种设计不但可以极大地减少文本的单调乏味,还可以增加文本的表现力,为读者带来更深刻的视觉体验[5]。所以,在科普类MG动画中,文本内容的设计是非常关键的一环。

3.图表提取

在处理数据信息时,经常会遇到信息量过大的情况,这种时候,需要使用图表对海量数据进行对比分析、归纳提取。通常使用的平面图表,例如饼状图、折线图、条形图等,在处理大量复杂的资料时,具有极大的优越性。当单纯的数据被整理并汇总后,要传递出诸如“依赖程度超越界限”“用户数量迅速增加”此类的信息时,单纯依靠观者接受文字、复杂数值实例等图式加工元素进行内容传递,前者太过单一,难以提供真实的数据基础;后者的内容过于复杂,让观者难以从中提炼出更多的有用信息,传播效率因此降低。根据所反映的数据的性质和它们所表达的含义的差异,提取逻辑条理清晰的二维图表来呈现科普内容,不但能显示出具体的数据,增强信息传递的可信度和权威性,而且还能有效地解决数据信息过于零散、数量庞大的问题,反映科普知识不同角度的信息并重新有机组合,减小观者对科学知识的信息接受难度,从文字资料的堆积中解脱出来,实现信息的高效整合与传递。

(三)动态表达方式

1.主体物串联

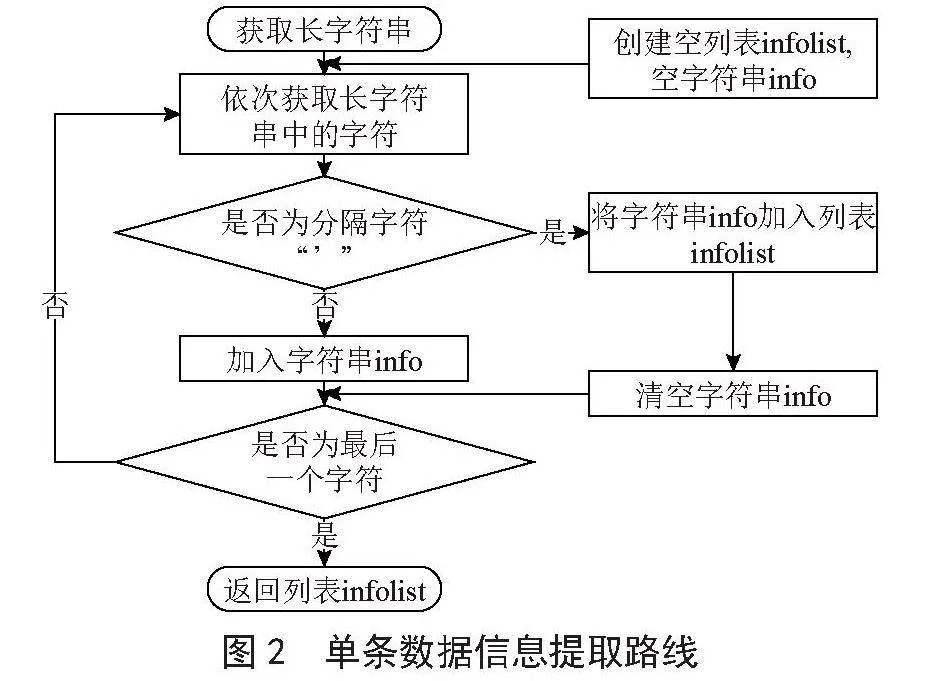

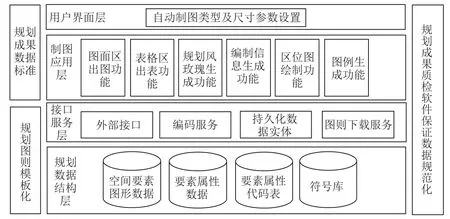

科普类MG动画讲述的是社会的普遍现象或客观世界存在的科学真理,通常没有固定的主角形象。为了整个动画的动态演绎效果更加流畅,科普类MG动画往往会存在一定主体物或者线索意象。如短片Micro-plastics Explained(如图2)中的塑料微粒便是一个主体物的存在,在黑白为基调的画面中使用彩色的碎屑表示,在人类生活场景和自然环境之间、人类与动物之间进行串联,也充当了图表展示的背景图形;既让观者自然地跟随视觉鲜明的彩色碎屑找到描述过程的重点,也展现了塑料微粒的无处不在,给观者以警醒。像短片Life of a Plastic Bottle(如图3)则是以一个塑料瓶为主体物,通过宏微观视角的切换,大到海洋产业小到细菌活动,跟随塑料瓶在时间和空间上的变化,展示塑料的污染性和循环回收过程。

2.虚实转化

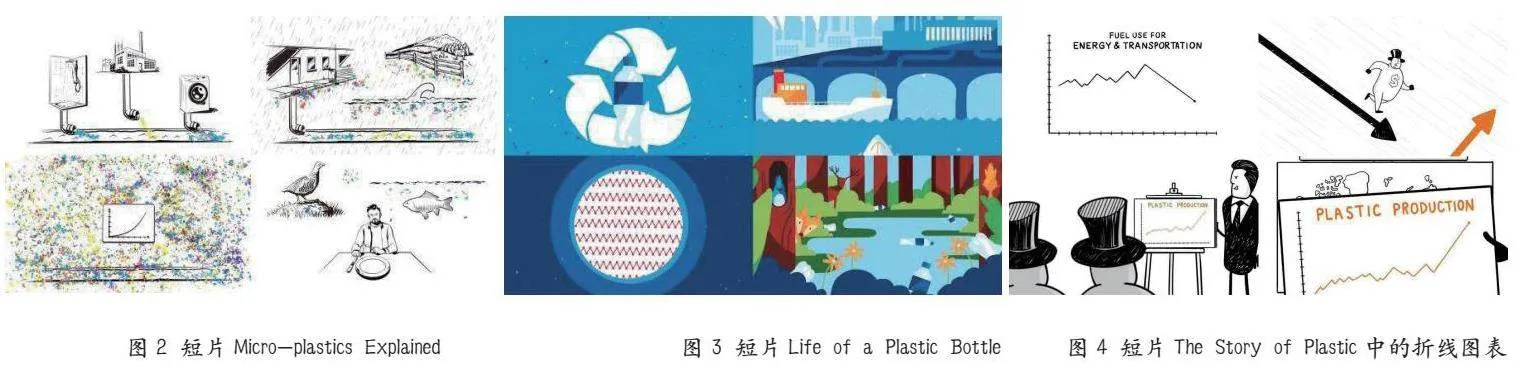

科普类MG动画里的元素有时可以从说明性表意符号转化成叙事性实意物体。如短片The Story of Plastic(如图4)中,画面首先展示的是关于“能量与交通用途的化石燃料消耗变化”的折线图表,折线的箭头处于随横轴前进的运动状态。镜头推进到箭头位置,出现了人物形象,折线图表中的前进箭头此时变成了具备物理属性可以承载人物重量的实物。黑色的箭头正在呈下降趋势,人物展现出惊恐的神态和抱头的肢体动作表示一筹莫展,随着人物跳到另一根橙色的上升趋势的箭头上,他的表情变得愉悦,黑色的箭头也从镜头中消失。镜头拉远,人物形象消失,出现一个多人开会的场景。此时并没有回到一开始黑色的化石燃料折线图表画面,而是变成了橙色的塑料折线图表,并将折线图表的关系进一步转化,从一开始画面中唯一存在的虚拟的数据图像符号,转变成场景中的画中画,成为架在画板上的一页纸,场景中人物将纸张撕掉的现实行为动作也替代了通过图表抽象变形过渡动作才能实现的数据切换,这一撕纸的动作也更加生动地体现出开发商为了一己私利,轻易地将化石燃料转换为利润更大污染更严重的塑料能源。另一个片段是工厂加工的流程图上展现了每个过程所导致的污染场景,紧接着这些污染场景都从虚拟的画面转化成带有真实边框的实体画布,砸在开发商身上,传达出“开发商最终要为生产行为的塑料污染后果买单”的理念,更加生动形象,避免了科普类内容的平铺直叙。

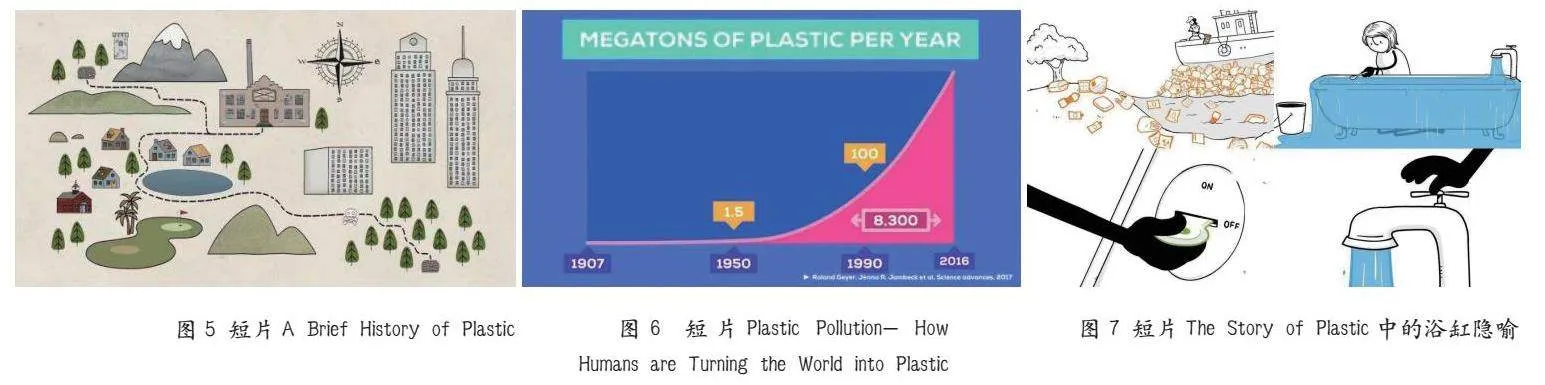

3.运动路径的叙事

MG动画有客观的播放时间线,无法像静态信息可视化图片一样,让观者全然自主地寻找图表或者地图的详细数据信息,比如增长的方向、变化时间点、周期性、单位数量等,因此需要用到运动路径来辅助叙事,让观者在短短几秒内配合文案了解可视化数据的内涵。如短片A Brief History of Plastic(如图5)中,使用虚线的动态增长路径表现地图中工厂向自然的寻找方向;短片Plastic Pollution- How Humans are Turning the World into Plastic(如图6)中的统计图表,通过改变运动路径的增长速度,直观地表现出塑料生产的增速逐年递增。动态效果为可视化信息增添了动感和韵律,也让原本错综复杂的信息层次更加清晰,加强了观者的视觉和心理刺激,具有引导和调度的作用。

4.叙事型隐喻

科学知识是数据化、概念化、抽象化的。MG动画不仅可以在视觉上图形化抽象的数据,用容易理解的符号还原应用场景,让观者能根据自己的已有知识积累迅速接受信息。它还可以用故事性叙事的手法对抽象的概念进行阐释,使用隐喻的手法,在常见的生活场景的暗示之下借助心理、语言和文化等行为感知、体验、想象、理解与科学概念相似的逻辑结构。在短片The Story of Plastic(如图7)中,设计者在解释“从源头治理塑料污染”这一概念时,使用了生活中的浴缸放水的场景,将数量庞大不可具体统计的塑料垃圾污染比作浴缸里不断冒出的水,把数量缩小到可以让观者感知的范围内,将人类对塑料垃圾的捕捞比作茶匙舀水,“茶匙”的大小是生活中的常识,观者可以瞬间体会到捕捞行为与舀水行为等同的徒劳感。跟随画面故事的进展,在观者的情绪体验里,关掉水龙头成为顺理成章的事情,关掉塑料制造机也是如此,设计者想要论证的“从源头治理塑料污染”这一观点也变得合理化。用知识解释知识不容易和受众产生共鸣,也不符合科普MG动画的自身定位,而场景代入——将知识作为本体、生活实践作为喻体,更能让受众找到知识跟自身经历相关联的点,在迅速理解概念的同时加深对此项知识的记忆。

四、结语

随着人民物质生活水平的提高,人民群众的审美需求也越来越高。MG动画在内容、形式等方面的同质化、模式化,也是造成了大众审美疲劳的主要原因[6]。在科普教育领域,MG动画在信息可视化的内容与表达上越来越多元化,作为一个多学科领域交叉的产物,应该以全新的角度、包容的态度,抓住自身承载信息量大、节奏快、体量小等特性,发挥优势,更清晰、准确、高效地传达科学知识。在信息瞬息万变的新媒体时代,将庞杂的信息进行提炼、整理与再设计,最终呈现出生动有趣、逻辑清晰、精准简洁、引人入胜的科普类MG动画作品,进而提高大众的科学审美素养。

参考文献:

[1]陈玲琼.基于互联网思维模式下的科普类MG动画研究[J].美与时代(上),2021(3):105-107.

[2]田文艺.气象科普动画的艺术性表达[J].长江丛刊,2017(11):36.

[3]邓育林,周峻伊.MG动画在科普短片中的运用[J].山东工艺美术学院学报,2019(6):59-62.

[4]木村博之.图解力[M].北京:人民邮电出版社,2013:16-17.

[5]何雨宸.数据可视化中MG动态图像的符号表意及其叙事功能探索[D].西安:陕西师范大学,2018.

[6]赵莹.信息可视化视域下的MG动画审美特征分析[J].美术大观,2021(7):148-149.

作者简介:

郝好,北京林业大学艺术设计学院动画与交互专业硕士研究生。研究方向:数字交互设计。

蔡东娜,博士,北京林业大学艺术设计学院副教授。研究方向:动画、数字媒体艺术。