摘" 要:石河子是中国典型的屯垦戍边城市,其西工业区独特的工业遗产是共和国工业发展的重要见证。文章基于城市更新的背景,以“建筑-厂区-园区-城市”为主要脉络,深入分析石河子西工业区工业遗产保护与活化中面临的问题。首先运用文献考据法和田野调查法论述西工业区的建筑特征,其次提出园区可持续发展必须考虑的三个重要因素:军垦历史文化、建筑风貌以及材料实用性,最后通过建立军垦工业遗产的综合效益等级,探索军垦工业遗产存续及更新设计策略,旨在为学术界研究工业遗产协调保护与理论更新提供参考。

关键词:城市更新;工业遗产;石河子;设计策略;保护与利用

基金项目:本文系福建省高校人文社会科学研究基地设计创新研究中心2023年度开放课题(KF-20-24107)阶段性研究成果。

1952年毛泽东同志签署《中央人民政府革命军事委员会命令》,宣布将部分部队改编为生产部队。根据上述命令,1953年5月,新疆军区将驻新疆部队分别整编为国防军和生产军,他们共同担负“屯垦戍边”任务,进驻玛纳斯河西岸,开展生产运动,建立军垦新城[1]。新疆的屯垦戍边旨在巩固西北边疆,并维护祖国的统一和安全。石河子市是新疆屯垦戍边工作的一个典型代表,体现了党和国家对边疆开发建设的长远方略,见证了边疆落后地区面貌蜕变的历史。

石河子市的建设属国防军工项目,保密性极强,故此“军垦”建筑相关研究近几年方才陆续出现。军垦工业遗产不同于城市工业遗产,军垦工业遗产孕育出开拓进取的军垦精神,这使学术界能够以崭新的视角去审视这段历史以及城市更新背景下军垦工业遗产之存续与更新问题。文章采用文献考据法和田野调查法,论述石河子西工业区的建筑特征。首先,介绍石河子西工业区历史背景,然后探讨军垦工业遗产特殊性和其保护与更新的必要性。其次,提出园区的可持续发展必须考虑的3个重要因素:军垦历史文化、建筑风貌以及材料实用性。最后,概述此次研究的主要发现,更新设计策略,以存续石河子市军垦文化的精神。

一、石河子市“屯垦戍边”建设概况

(一)建设背景

石河子地处新疆准噶尔盆地南部边缘,位于天山山脉北麓中段,毗邻玛纳斯河的西岸。对于石河子的历史记载从西汉文帝开始,当时石河子为乌孙东境,清乾隆四十三年设绥来县,石河子在县治内。新中国成立后执行“屯垦戍边”的指令,中国人民解放军进入石河子一带,开始建设石河子新城。自1958年自治区和中央决定规划建成新型工业城市以来,石河子共建设了19个工厂。这些早期建筑遗存见证了石河子现代化发展的历程,经历了“一五”“二五”计划经济、改革开放等重要历史阶段。

这些早期建筑遗存是石河子现代化进程的重要见证,它们承载着城市的历史记忆和发展过程。如果这些工业建筑全部从城市中消失,城市将丧失其特色和历史传承。因此,在石河子这座独具特色的城市的更新过程中,保护和充分利用这些早期工业遗址对于维护工业遗产、传承特色历史文化,以及推动城市功能多样化发展具有重要的意义和价值[2]。

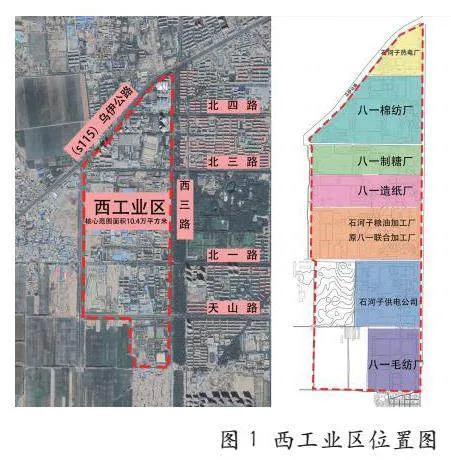

(二)石河子市西工业区工业建筑

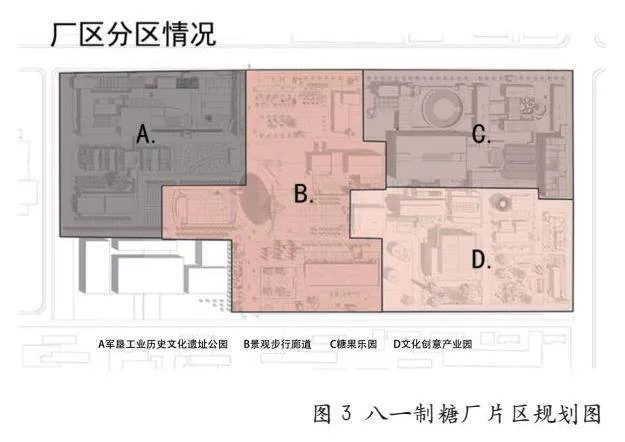

西工业区位于石河子市西部,占地面积达10.4万平方米,是该市轻工业企业的集中区域。该工业区地理位置便利,位于乌伊公路的西北侧,与西三路和北四路在东南侧交叉,为工业发展提供了便捷的交通和统一的资源供给,包括水、电、热能等。西工业区内的企业划分为六个工业厂区,分别为热电厂、八一棉纺厂、八一制糖厂、石河子造纸厂、石河子粮油加工厂和八一毛纺厂,它们按照布局方式从上到下排列(如图1)。

这些工业厂区的选址与布局展现出因生产材料供应和交通便捷性而形成的紧凑分布的特点。各工业厂区的平面布局是根据地理情况和生产流程的要求而设计的,通常呈矩形形态。生产区和生活区之间的分界线通常是西三路以及右侧的绿化带。生产区内的建筑按照生产流程单位成组布置,线性地分布在厂区中,以满足生产工艺布局的需要。生活区主要包括宿舍建筑,其中标准式工业住宅区的住宅建筑占主导地位。宿舍区经历扩建和改造,成为了公共住宅区。

二、西工业园区工业遗产的建筑特征

(一)类型特征

石河子的建筑设计涉及三种设计团队类型的参与,包括援建企业、兵团初期兵团建筑工程处以及后期石河子规划设计院等多家设计公司,这种多元性导致了三种不同的建筑类型的形成。来自各地援建企业的建筑类型通常相对标准化,缺乏明显的地方特色。而兵团初期军人自主设计的建筑则通过采用本土材料和适应性改造,呈现出一定的本土化建筑特征[3]。兵团后期则采用了新材料和新技术,与前两种建筑类型明显不同。

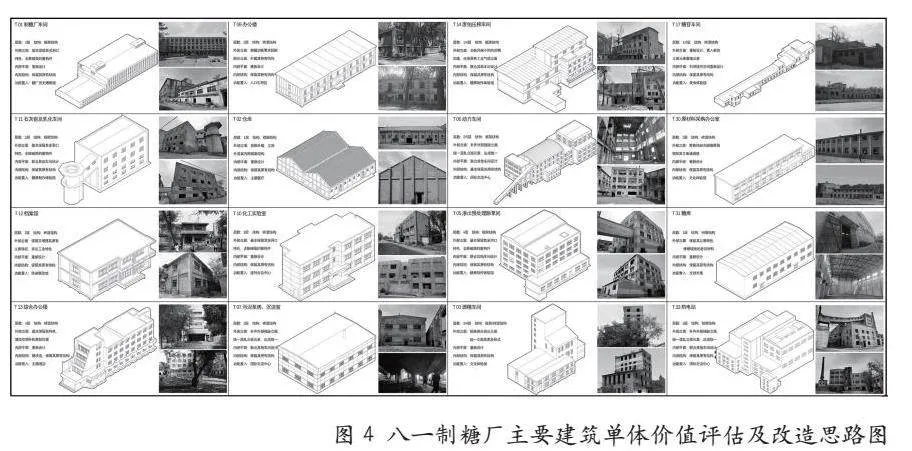

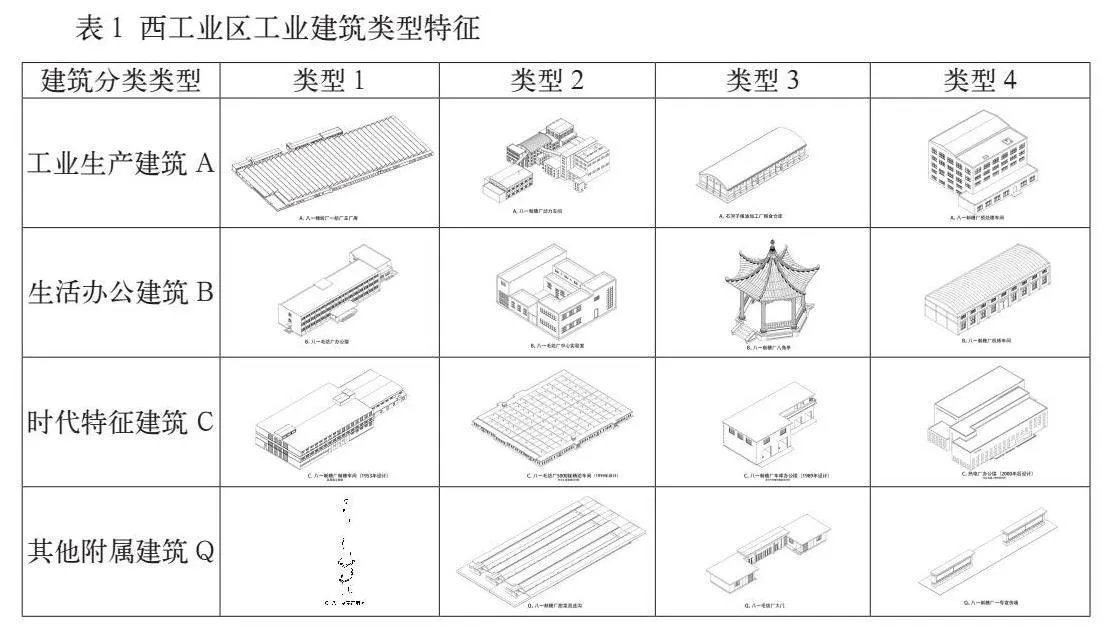

因此西工业区建筑类型的划分既不能单纯以功能划分,也不能以工业用途划分。文章综合考量建筑的使用功能与设计时期等因素,将现存的建筑分为工业生产建筑A、生活办公建筑B、时代特征建筑C以及其他附属建筑Q等。其中加工建筑为A1、运输建筑为A2、储存建筑为A3、处理建筑为A4;办公建筑为B1、实验建筑为B2、休憩建筑为B3、后勤设施建筑为B4;兵团早期建筑为C1、援建时期建筑为C2、兵团中期建筑为C3、兵团后期建筑为C4等(如表1)。

(二)造型特征

西工业园工业建筑由于材料和资金紧张,建筑外形体现当时的建筑风格和技术特点。首先,大多数工业建筑采用砖混结构,这种结构通常使用自行烧制的青砖,并在部分支撑结构上采用混凝土加固的方法,以提高建筑的稳定性和承载能力。其次,工厂建筑外观主要强调整洁,装饰相对简约。这旨在促进大型生产的顺利进行,同时反映了对建筑外观的经济和实用考虑。建筑外观设计的简约性符合工业生产的要求,强调功能性,减少不必要的装饰元素,以确保高效的生产流程。最后,工业建筑的体量逐渐增大,以满足机器和产品尺寸日益增长的需求,提供更宽敞的使用空间。这种简约而实用的建筑风格和设计理念适应了当时的经济、技术和资源局限。这些建筑强调了功能性和效率,为大规模工业生产提供了必要的场地和设备。这些特点也成为该园区建筑的一种特色,并反映当时中国工业发展的现实需求。

三、基于价值理念的工业建筑遗产保护

(一)建筑遗产军垦文化的阐述

西工业区的工业遗产是石河子工业文化发展历程的重要载体与见证,代表着城市工业文明的演进。这一区域的工业遗产与军垦的历史文化、特色建筑风貌和实用性密切相关。军垦文化作为石河子工业文化的核心,该园区不仅承载了军垦历史的记忆和文化遗产,而且展示了当时军垦事业的繁荣和发展。

以造纸厂为例,军人克服了采集原材料、设备安装以及解决设备问题等一系列困难,极大地鼓舞了同时期建造工厂的单位。造纸厂作为西工业园区的一部分,不仅是军垦文化的具体体现,还是军垦事业在该地区的具体象征。西工业区工业遗产不仅是历史的见证,也是军垦文化的传承者,通过建筑遗存人们可以了解和珍视这一重要的历史时期。

(二)建筑遗产建筑风貌的表达

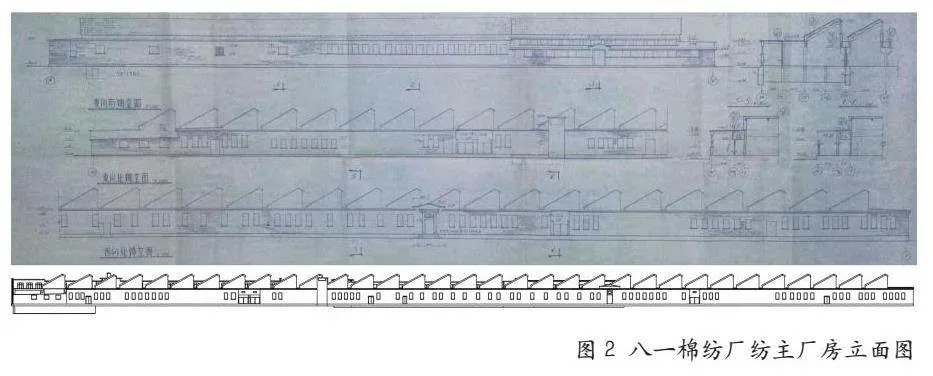

八一棉纺厂主厂房的建筑外部造型、内部结构和空间确实具有独特性,反映了当时的技术和资源限制,是典型的省三材时代建筑特点(如图2)。外部特点包括建筑的形状、墙体结构以及采光设施。建筑的大跨度尺度是为了容纳大量机器设备,体现了当时工业制造的需求。在结构材料方面,青砖被广泛应用于建筑墙体,这是当时可获得的主要材料之一。为了节省资源并满足大跨度要求,建筑内部采用了预制钢筋混凝土柱作为支撑结构,体现了当时的技术水平和资源管理的智慧。另一个独特之处在于建筑的采光设计,由于墙体窗户无法满足内部的采光需求,八一棉纺厂主厂房采用了天窗坡屋顶,以增加内部的采光条件。这座建筑的设计和建造不仅反映了当时的工程力学和建筑技术水平,同时也展示了极简美和大尺度震撼的特点。这些建筑清晰地展现了中国1958年代车间工业建筑的风貌,为工业遗产保护和文化传承提供了重要的历史见证。八一棉纺厂主厂房不仅是建筑外观的典范,还是工业时代的重要代表,具有不可估量的历史和文化价值。

(三)建筑遗产价值整合

历史价值是该区工业遗产的首要价值。八一制糖厂是中华人民共和国成立后,自行设计并自主生产设备建成的西北地区首家日处理甜菜1000吨的大型甜菜制糖企业,并逐渐发展成为全国六大制糖厂之一。八一制糖厂不仅在中国制糖历史上留下了浓墨重彩的一笔,而且在建国以来都具有重要的影响。功能价值是该区工业遗产的核心价值,而工业建筑的功能价值是决定可持续发展的关键因素。该区建筑的功能价值主要体现在建筑的再生模式与活化利用方面,依据其建筑原有的功能、体量、装饰、环境、背景以及组团等因素,衍生出多种再生模式。以八一棉纺厂主厂房为例,其内部空间宽敞,适合改建成市场或会展中心,这是一种颇为理想的利用方式[4]。此外,根据建筑组团的密度和差异性等因素,还可以将其改造成文化创意园区等其他形式。这种多样性的功能模式有助于实现工业遗产的可持续发展,促进城市功能多样化发展,保留历史文化的同时为城市创造新的机遇。这一综合性的价值整合方法有助于工业遗产的保护和活化,以推动城市的可持续发展。

四、城市更新背景下军垦工业遗产更新策略

(一)城市更新背景下工业遗产发展现状

在工业时代下,工业区与城市的发展相互影响。随着社会的发展,许多工业区开始衰落,工业和生产活动不再是城市发展的主要引擎。随着城市逐渐进入后工业时代,城市问题和挑战变得日益复杂,城市更新变得至关重要[5]。工业遗产作为工业化时代的精神遗产,具有重要的城市更新潜力。

城市更新的动力包括城市不断扩张、工业区的转型和城市面临的去工业化过程。这一背景下,工业遗产成为城市转型的关键元素,代表着城市发展历程的一部分。工业遗产在城市更新中发挥着重要的角色,它不仅代表着工业化时代的记忆,还提供了可持续发展的机会。城市更新策略应包括保护工业遗产、重新利用工业区域以及将工业遗产与城市的可持续发展目标相结合。例如,将废弃的工业建筑改造成文化创意中心、创新孵化器或住宅区,以满足现代城市的多样化需求。

城市更新的未来趋势可能包括更多的数字化技术的应用,以提高城市的智能性和可持续性[6]。此外,城市更新还需要更多的社区参与和可持续发展原则的引导,以确保城市的未来是宜居的、可持续的。城市更新不仅是改变城市面貌的机会,还是为城市创造更美好未来的关键路径。

(二)工业建筑遗产同城市更新联系

工业建筑遗产与城市更新之间存在紧密联系,这一联系在多个方面体现。首先,城市更新可以对工业建筑遗产的保存和再利用提供机会。通过将废弃的工业建筑重新用于文化中心、艺术空间或商业区,可以赋予这些建筑新的生命和功能,同时保留其历史价值。其次,工业建筑遗产对城市更新的成功也起到了关键作用。这些建筑作为城市的文化遗产和历史见证,为城市的可持续发展提供了坚实的基础。最重要的是,工业建筑遗产持续影响着城市的文化和社会发展。它们不仅代表着过去,还为城市的未来规划提供了启发。石河子西工业区作为首个建立且规模最大的工业区在发展初期就为建立强大而生动的城市形象做出了贡献,促进了城市经济的快速增长和文化的发展,并孕育了兵团精神和军垦文化。尽管未能得到整体的保护,大部分厂区已废弃,但它们对城市形象的贡献仍然存在,并持续影响着整个城市。通过分析工业建筑遗产与城市更新之间的关联,可以明确工业遗产更新的方向。

(三)渐进性工业遗产更新理念

1.单体建筑综合性更新

对于西工业区这样拥有多个建筑单体的地区,综合性分析后的渐进式城市更新策略可以为其提供指导。首先,制定分类分层的综合评价法,以便全面评估每个建筑的价值[7]。这些标准可能包括建筑的历史和文化重要性、建筑风格的独特性、建筑的当前状态和维护成本等,这有助于确保评估是客观和全面的。根据评估结果,将建筑分为不同的类别,包括高价值建筑、中价值建筑和低价值建筑。高价值建筑可能代表着工业遗产的珍贵部分,应该受到特别的保护和弘扬。中价值建筑可能需要有针对性的改造和维护,以使它们继续发挥作用。低价值建筑可能需要被拆除,以提高土地的可利用性。中价值建筑为改造的重点,需制定具体的改造和再利用计划。这可以包括修复建筑结构和外观,更新建筑设施和技术,以使其适应当代社会的功能和需求。其中,建筑向文化创意产业、艺术空间或其他富有经济活力用途转变的潜力应得到格外重视。市场分析和经济效益评估将有助于确保这些用途的可行性和可持续性[8]。

2.基于场所精神的厂区更新

六大厂区根据其独特的特色空间,强调建设社会生活方式,并延续工业文化的传承。每个厂区应根据其所处的自然环境作为特色空间的载体,将军垦文化作为主要基调,并建立人们与建筑之间的深刻联系[9]。各个厂区需要明确定义每个厂区的特色空间,包括自然环境、历史遗产、建筑特点等。这有助于强调每个厂区的独特性,并吸引人们的兴趣。同时,制定详细的实施计划,以确保每个厂区的特色空间得到合理的开发和利用。这可以包括设立兵团形象和标志、规划文化园区、挖掘厂区的历史和文化、定期举办文化活动,以及加强党建宣传。这些措施将有助于提升居民的参与感和了解度。

3.提炼城市特色风貌的园区更新

园区的原有城市格局应根据军垦文化进行调整,调整产业方向,突显军垦城市的特色,避免“千城一面”的现象。园区的城市格局应根据军垦文化进行调整,以确保其独特性。这可以包括重新规划建筑布局、交通设计和公共空间,以强调军垦城市的特色,同时避免城市的同质性。产业方向的调整应重点关注与军垦文化相契合的产业和经济活动。园区应吸引那些与军垦历史相关的产业,以推动城市的经济增长,这将有助于将军垦文化与城市的经济发展相结合。

4.以产业集聚园区为载体的市区

石河子市区以军垦文化记忆和红色旅游为特色,将石河子西工业区工业遗址打造成一个文化产业聚集区,以传媒中心为核心,发展文化创意、动漫、影视、音乐和广告等产业。这一变化将之前作为城市发展的边缘“生产区域”转化为城市的次中心“消费区域”,为城市增添公共活动设施[10]。

五、更新模式探索

(一)背景现状

设计对象八一制糖厂位于西工业区的中上部,占据了一个长1000米,宽300米的矩形场地。糖厂的建设工作始于1952年8月,但由于国家财政困难,工程曾一度停工。八一制糖厂最终于1958年7月开始动工兴建,并于1959年12月7日竣工投产,它成为新疆地区的第一个制糖厂,结束了新疆不产糖的历史。八一制糖厂包括制糖、酒精、味精、动力和机修等多个车间,糖厂的筹建过程中采取了削减、代用和缓建等措施,采取了减少厂区垂直布局和设施建设、推迟建设道路、围墙和服务建筑、采取经济替代材料等措施[11]。然而,随着产业升级和厂区规模的增大,许多厂房未得到有效利用,整个糖厂园区目前处于废弃状态。因此,迫切需要采用综合的更新模式,以增强建筑属性的可利用性,提高整个园区的活力。

(二)设计定位

石河子致力于打造“中国军垦文化”品牌,已成为当地旅游业的显著优势。规划原则应深度挖掘军垦文化资源,促进红色旅游的发展。对于八一糖厂的新旧建筑,应采用“修旧如旧”和“新旧共生”的原则进行改建,以促进可持续发展。在厂区开展多样化的设计策略,基于旅游的六要素,打造吃、游、文、购、娱、展、学七大要素。做到美食体验、游览观赏、民俗赏析、购物消费、娱乐休闲、屯垦展览、爱国教育等多样化体验。

(三)方案设计

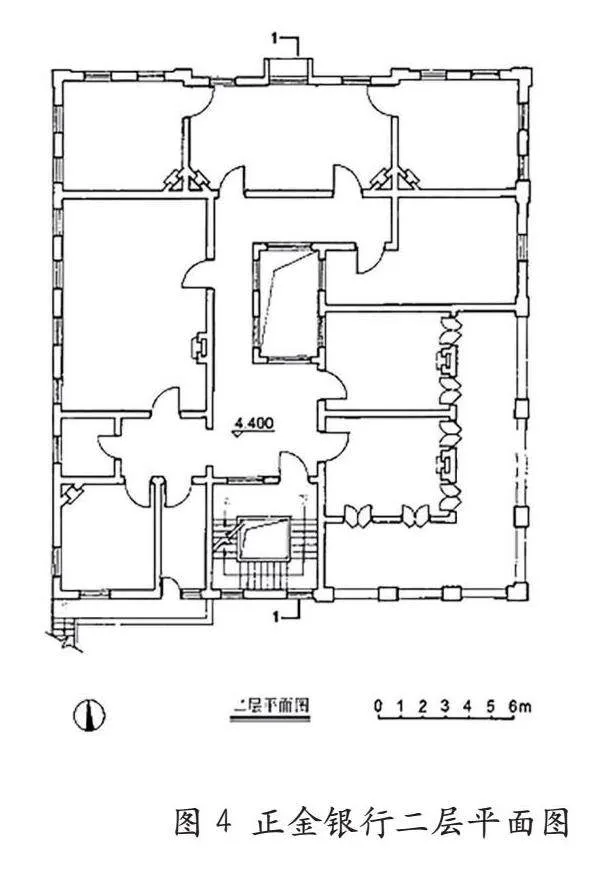

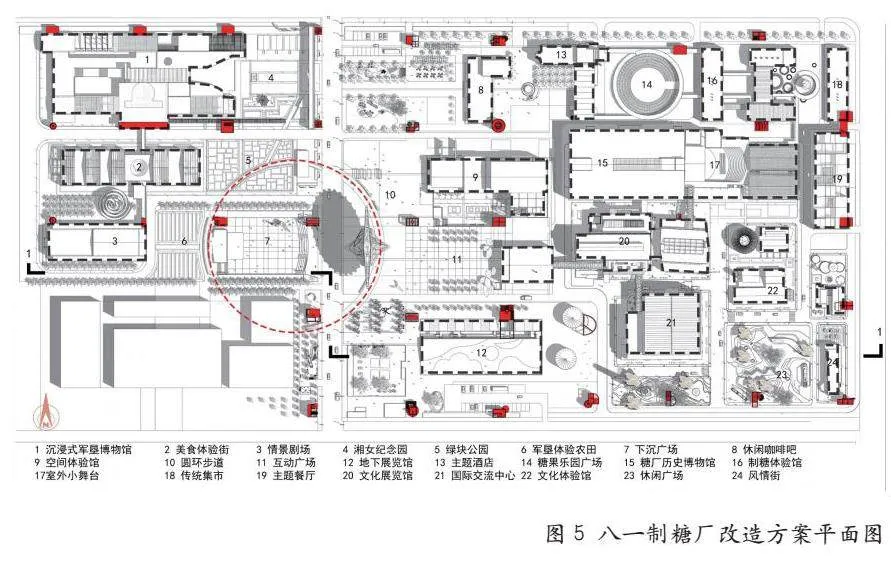

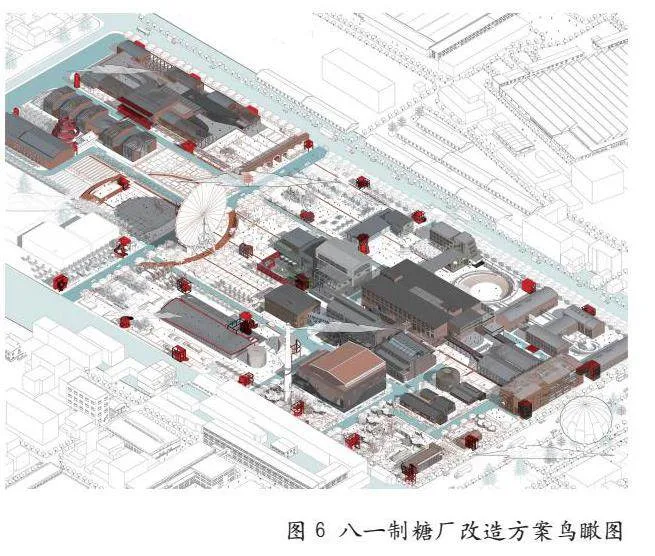

设计策略本着利用八一糖厂极具特色的建筑空间和制作设备的设计思路进行了四大片区的设计规划(如图3)。其中,A区设定为军垦工业历史文化遗址公园,致力于进行主题的产品策划和规划策略的制定。其次,深入军垦和一带一路工业历史文化遗址公园的主题功能布局,引入红色文化策划概念。方案通过各种小事件来组织参观者的游线,使其可以身临其境地体验当时军垦同志的日常生活[12]。其中,B区设定为景观步行廊道:提取并强化原有的厂区结构,拆除那些在外部空间营造氛围上造成阻碍的破旧和狭窄的建筑。本设计在厂区内各建筑界面有效联系的基础上,进一步置入网格系统,以强化建筑在空间上的关联,依据图底关系和几何要素营造厂区的焦点,从而提升厂区建筑的整体性[13](如图4)。其中,C区设定为糖果乐园,重点是致力于对糖果乐园主题进行功能和场景的构想。设想游客进入片区之后的一系列行为,然后引入一条红色钢结构“飘带”,以另一维度的空间串联这一系列场景,形成一条空中的路线,并在片区内创建了一系列室外节点。其中,D区为文化创业产业园:对场地的改造主题以及策划的思路进行整理,划分为四大体验区,包括数字化文化体验区、国际交流中心、地下风情街“合筑”主题和休闲广场。这些体验区展示了“生长”的概念,体现在空间的改善和建筑的活化两个方面(如图5、图6)。

六、结语

在城市更新的背景下,存续和更新工业遗产是一个综合性的研究,其核心是要全面考虑工业建筑的文化挖掘、价值评价、更新模式和保护方法。协调好这四个方面的关系,才能更有效地针对性保护和利用城市中的工业遗产。

通过前期资料梳理和现状分析,可以充分挖掘工业遗产的特色,为单体建筑的价值评价提供基础。这有助于准确定位哪些单体建筑具有较高的保护价值,从而有针对性地制定保护策略。

基于综合性的价值分析,可对西工业区的工业遗产进行保护和利用范围的划定。这需要确定整体保留的遗产要素,以及适合进行部分保留和改造的遗产要素,并提出相应的建议。这种综合性的考量可以确保保护和利用工业遗产的可行性和效益性。

采用渐进型工业遗产更新理念,为西工业区工业遗产的更新方向划定路径。其理念强调在保护和利用过程中辩证思考,结合城市的发展需求和现实情况,确保工业遗产的保护与再利用具有可持续性和可操作性。这为石河子市的建筑遗产保护和再利用提供了坚实的理论基础,并对我国工业遗产改造和再利用理论建设提供借鉴和参考。

参考文献:

[1]毛泽东.毛泽东文集:第6卷[M].北京:人民出版社,1999:224.

[2]张经武.民族地区中心城市“文化特色危机”:内涵与表征[J].学术界,2020(11):128-138.

[3]刘静.让历史建筑传承军垦文化[J].中国文物科学研究,2016(2):34-36.

[4]石川,刘群,丁杰.皖西“小三线”工业遗产存续及更新[J].工业建筑,2020(11):11-17,45.

[5]巴罗西奥,吴红叶.城市更新:形态/衍进中的后工业城市[J].建筑师,2023(1):13-19.

[6]缪远,陈继锟,吕忠正,等.基于历史文化街区遗产保护与再生的数字化技术研究——以福建省三明市为例[J].中国名城,2023(8):67-73.

[7]王润生,王大为,刘敏.青岛大港工业遗产本体价值评价[J].工业建筑,2023(2):79-86.

[8]岳祥.工业遗产再利用方向与可行性分析[J].设计,2021(1):57-59.

[9]蔡玉峰.德国工业遗存更新策略中“场所精神”建构的方法研究[D].杭州:浙江大学,2016.

[10]王采莲,陈蕊.基于文化记忆理论的工业遗产活化设计策略研究[J].设计,2022(15):89-91.

[11]新疆生产建设兵团农八师.八一制糖厂志[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1994:3-27.

[12]孙志敏,李晓松,张浩宇.情境视角下对石油工业遗产的阐释研究——以大庆萨55井为例[J].工业建筑,2022(9):1-11.

[13]曹俊逸,孟醒,申世广.基于再利用模式的工业遗产景观设计策略研究[J].设计,2022(20):44-47.

作者简介:

丁志康,福建理工大学建筑与城乡规划学院设计学专业硕士研究生。研究方向:设计历史与理论。

缪远,博士,福建理工大学设计学院设计学专业教授、院长。研究方向:设计历史与理论。