摘" 要:位于四川隆昌市的青石牌坊群中德政坊占比较大,为总牌坊群的三分之一,其中觉罗国欢德政坊最为独特,在坊顶刹尖所镌刻的石刻圆雕公猴顶印形象全国罕见,本文通过对牌坊上所镌刻的装饰图像与纹饰的分析,探析其中所蕴含的文化价值。

关键词:隆昌;觉罗国欢德政坊;文化内涵

牌坊是我国独有的建筑样式用以表彰孝义等懿行嘉德,是中外公认的中华文化的一个典型标识和象征符号。在牌坊众多种类中德政坊为其中一重要分支,它是封建社会时期帝王为旌表文臣武将的产物,也是政治清明的象征符号。从牌坊的基本功能来看“旌表”溯源,最早可系于周代的“表闾”的旌表制度。著名古建筑史专家刘敦桢先生曾指出:“考古代居民所聚曰里,里门曰闾,士有嘉德懿行,特旨旌表,榜于门上,谓之表闾,也称为旌门。”[1]9隋唐后,人们不满足于牌坊原始造型的单调,将简单的立柱换为精致华贵的华表,此形式被称为“乌头门”;宋以后最高规格的“乌头门”被建造为“棂星门”,遗留至今作为牌坊的一种形制,如苏州文庙棂星门。牌坊的另一种形制为屋宇式牌楼,据《牌坊·中国》记载,它源于中国传统建筑另一种类型:“阙”,牌楼是将阙的屋顶置于牌坊上方,使其更加庄严、精美、壮观且多变[1]18。

在封建社会特别是明清时期,牌坊的建筑是有着明确的规格制度、等级限制,不能任性任意为之。清代的《工部工程做法则例》中明确说明臣民百姓最多能建“四柱三间七楼”的牌坊进行旌表。隆昌青石牌坊群中的觉罗国欢牌坊制于清,它的建筑结构为四柱三间,已是清朝臣民可建牌坊的最高级别。此坊的建筑装饰的石雕技艺纤巧、线条刻画流程,动植物以及人物故事细腻传神,足以证明隆昌石雕艺人技艺高湛。此外,精细的石雕刻画故事与图案组合也折射出当时隆昌百姓的审美观念,承载着当地民俗文化。笔者查阅文献得知,现今学界对隆昌牌坊群的探究只是整体性探究,并未将其中某一牌坊做具体说明。

一、觉罗国欢德政坊的历史景观

四川省隆昌市内有一规模较大、保存较为完好,且分布集中的牌坊群,群内现存牌坊17座,有13座牌坊集中于一条长230米的古驿道上,离得最近的牌坊相距只有10多米,从牌坊主要功能方面可将这群牌坊分为五种类型:德政坊、节孝坊、功德坊、百寿坊、庙宇山门坊,本文主角觉罗国欢德政坊便位列其中。丹纳作为实证主义者,在史学的方法论上他认为要了解艺术品,必须正确地设想它们所属时代的精神风貌和风俗概括,即诸多社会客观环境因素的综合[2]50。整个牌坊群的建造时间为明清时期,但绝大部分均为清代建筑,觉罗国欢牌坊是清代建筑,建于清同治十年,故而觉罗国欢牌坊的建造与牌坊群内绝大多数牌坊当受制于相似的时代精神风貌和社会客观环境。

从地理位置上来看,隆昌处于东、西、南、北六条大道交汇的要冲之地,为重要的交通枢纽,素有“川南门户”和以弹丸之地而当六路之冲之称。由于这个独特的得天独厚的地理位置,商贾云集,旅人众多,来往人员繁杂,而牌坊的最主要的功能便是旌表褒扬、宣扬封建礼教道德观念和儒家道德思想文化。觉罗国欢牌坊作为德政坊横跨于驿道处其建筑者或出资者的目的显而易见,即宣扬当地吏治清明、旌表知县觉罗国欢,使其流芳百世、流传四方。

从材料上来看,数量如此多的石牌坊建筑,建筑材料的来源、材料运输情况是主要的问题。隆昌盛产青石矿,青石是一种花岗岩石,有块度大、硬度高、不易变形等优点,是用来制作牌坊的优质材料。笔者了解得知本地青石矿区距古驿道距离较近,为牌坊建立提供便利。据《隆昌县志》记载,隆昌出露地层均为沉积岩,独特的地理风貌赋予了隆昌得天独厚的矿产资源。而隆昌青石外观青色,纹理稠密,光洁细腻,被雨水润浸后更显碧澄透绿,清洁秀丽[3]。

从当时社会环境上来看,觉罗国欢牌坊得以建立与当地世家大族的经济贡献密不可分。古驿道源源滚滚的商业贸易,带来了当地经济繁荣发展,战乱避祸的富户大族也纷纷来此,这些都对牌坊的建筑有着巨大贡献,为觉罗国欢牌坊建立提供了坚强的财务经济后盾。本土与外来的富户大族、乡绅世家希望通过在古驿道建立牌坊,来宣传自身实力、引领落实封建道德和儒家文化思想的宣传,故而世家大族在此地大兴土木用以造坊。与此同时,当地官僚也通过牌坊的树立凸显他们的政绩或当地民风淳朴,当地士族乡绅为他们立坊更显得他们受百姓爱戴、政策清明以及在政绩上的丰功伟绩;当地百姓立坊也显得他们所管理的地域民风淳朴、朴素。所以大族的热衷、政府的鼓励,以及当地得天独厚的地理位置导致德政坊与功德坊的大兴建造,仅功德坊和德政坊就占总牌坊的三分之一,而觉罗国欢德政坊也正是诞生于此,应时而生。

从当地民俗上来看,在德政坊中最具特色的应当属觉罗国欢德政坊,该坊在当地也被称为“猴子牌坊”。该坊最具特色的一点是雕刻了一站立撒尿状的双面公猴,公猴头顶官印,造型奇特。据笔者走访得知,该坊的坊顶刹尖其构思取材于隆昌民间传说题材,取意“公猴百代”,其中的加官进爵、高官厚禄的象征不言而喻。黑格尔认为,艺术是对理念的感性表现或表达,艺术中的理念必须与它的表现形式相符合。觉罗国欢德政坊的坊顶刹尖处的独特造型必然与当时百姓的思想理念相符合。而此坊为当地乡绅民集资所建,故而反映牌坊主人对“封侯挂印”的向往和当时百姓心中对觉罗国欢知县政绩的认可。笔者认为,此坊象征意味浓厚,其坊顶刹尖全国罕见,独具匠心,且制作颇为讲究,刻有精美装饰意味和象征意味浓厚的花纹和图案,是极具研究价值的。

二、觉罗国欢德政坊建筑结构

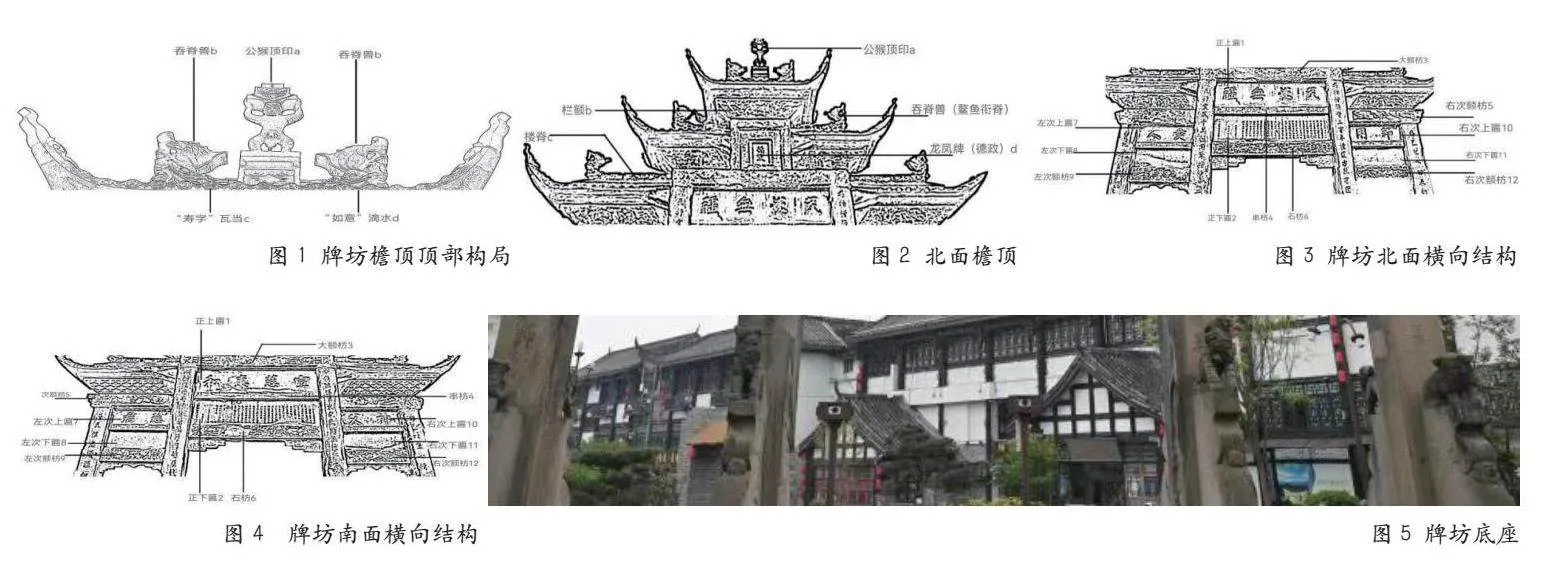

梁思成在《图像中国建筑史》开头便写道,中国传统建筑结构体系的特征包括:一个高起的台基,作为以木构梁为骨架的建筑物基座在支承一个外檐伸出的坡形屋顶[4]。牌坊作为中国建筑中的小品建筑同样具备这些特点,但其纪念性文字和图案占据牌坊建筑的主要部分。这座牌坊是“四柱三间”“三重檐”“五水滴”仿木式牌坊建筑。牌坊分南北两面,两面雕刻内容和文字内容皆有不同,本章将觉罗国欢德政坊分为四个部分进行详细分析:(一)牌坊顶坊(檐顶);(二)牌坊上的额枋、匾额等横向构件;(三)牌坊四根立柱楹联;四牌坊底座。

整座坊分三层为重檐式,檐顶均为出檐结构,牌坊最顶部金刚坐上的刹尖为“公猴顶印”(图1a),牌坊正脊、垂脊和岔脊(图2c)上均饰有忍冬纹,楼脊左右两端还有鳌鱼衔脊(图1b),鳌鱼张开血碰大口,咬住楼脊两端,似要吞入腹中,故俗称“吞脊兽”。南北正楼瓦当均为寿字纹样(图1c),滴水均为如意纹样(图1d),檐额上均为双瓣莲花纹,极富装饰意味与象征意喻。仿木结构的石牌楼顶坊一般由斗拱和檐顶构成,但觉罗国欢石牌楼并没有将斗拱结构表现出来,而是挑出大块向上弯曲的弧形石代替斗拱结构称为栏额,牌坊南北两面栏额(图2b)共有六个其上均刻有传说故事或吉祥图案但部分图案已损毁不清。牌坊南北小额栏与龙凤牌之间的图像已损毁,现仅遗留匠人雕刻痕迹。该坊南北两面在第二重檐及明间屋檐下正中位置赫然刻有竖式的龙凤牌上刻有“德政”(图2d)二字。

牌坊北面明间大额枋(月梁)与中间的串枋之间的正上匾题有:“民悦无疆”的字样(图3a),南面题书“宣慈惠和”字样(图4a),北面侧次间的左次上匾额题书“爱人”(图3j),右次上额匾题有“节用”(图3g);南面侧次间的左次上匾额题书内容为“君慈”(图四j),右侧为“父神”(图4g),这上面所题书文字如同碑文一般,用以告示后人当时盛况和觉罗国欢知县在任期间勤政爱民,并希望传载千年。在南北两面明间串枋均镌刻此坊名称“邑侯觉罗维国大老爷官印欢德政坊”(图3d)。在牌坊南北面明间串枋与明间石枋之间的正下匾(图3b)均刻有注文“修筑年款及修建人名字、牌坊主人事迹、以及当地人对牌坊主人的赞颂”。牌坊明间石枋上雕刻着细密繁复的人物与花卉结合的浮雕(图3f),南北梢间次额枋上描刻有八仙法宝图案(图4e),在南北梢间次额枋镌刻了不同的内容全用比喻手法歌颂觉罗国欢知县在位期间的仁政和隆昌百姓对觉罗国欢知县的爱戴。

牌坊四根立柱的南北两面题各有两幅楹联文字。中间两根主柱北面楹联内容为“为物惜脂育,二百年积困方苏,有因有革;吁天祁福寿,千万姓同声共祷,无偏无私”;北面其余两根次柱楹联内容为“瘠己肥人公来何暮;勿施乐聚民至如归”。中间两根南面主柱楹联内容为“分俸注胶庠,文武欢颜,桂苑芹园蒙雨露;按粮免升斗,捐输普德,茆檐蔀屋被凡恩施”;南面其余两根次柱楹联内容为“律己以㢘心清似水;养民惟惠泽渥如春”。

牌坊底座一般为三个部分,各部分整体造型都颇为质朴。其中最下两部分均为长方体,其上并无装饰图案或纹样,上部分则是置于须弥座上的抱鼓石,抱鼓石上端坐着圆雕青狮子与白象,作为牌坊守护兽。

作为纪念性建筑的牌坊无可厚非地会带有庄重严肃、庞大的视觉冲击,但觉罗国欢德政坊牌坊建筑师在高大的牌坊上增添了音乐般的节奏,这最大限度修正了青石石材带给牌坊笨重、粗糙的束缚,也使得厚重庄严的建筑富有韵律与动感[5]。

三、觉罗国欢德政坊的祈求与教化文化内涵

牌坊是建筑类型中的纪念性建筑,其修建目的本就是为了承载封建社会价值观和文化的,其主要功能也是宣传封建礼教或当地思想文化。在金其桢的《牌坊·中国:中华文化》中对牌坊的功能进行了明确的界定,该书阐述牌坊共有十个功能:旌表褒扬;道德教化;空间分界;情感承载;纪念追思;夸耀标榜;理念体现;风俗展示;装饰美化;标识引导[1]2-4。就觉罗国欢德政坊的命名即可知其主要功能为旌表褒扬、纪念追思、夸耀标榜这三种。笔者猜想在这三种主要功能的背后也隐藏着两个目的:一是祈求;二是教化。吴锦江在《大埔茶阳父子进士坊的图像学分析》中认为,居民建筑装饰目的为:一,祈求;二,教化。”[6]英国考古学家M·惠勒主张:“考古学家要掘出古代人民,而不仅仅是掘出古物。”虽此文并非是考古学类文章,但惠勒的想法同样也适用于古物分析,从当时人民角度出发能更全面了解事情真相。虽说牌坊并非属于居民建筑,但是从当时的时代背景中有祈求与教化目的是可证的。此坊为德政坊,从名称可知建此坊的目的是纪念知县觉罗国欢的政治清明,而历朝历代的百姓都无不渴望祈求拥有一个安定幸福的生活,而知县的政治清明、仁心为民刚好能满足百姓之需,故而对于百姓祈求一直拥有一位实行德政的知县是可信的。而从知县的角度来看,德政牌坊的树立不乏是对往后知县的一种教化,教化他们应实行爱民仁政的政策。教化和祈求往往难舍难分,祈求中往往携带着教化的因素,两种实行方式也有多样,但直接的图像组合和纹样装饰往往会带来强烈的视觉冲击,留下深刻印象。

建筑的装饰纹样与图像的复杂精美不仅仅是由于美观,还在于其背后隐含的思想文化等社会价值观念。作为新史学运动代表人物马衡认为:“凡甲骨刻辞、彝器款识、碑版铭文及一切金石、竹木及砖瓦等之有文字者,皆遗文也。其虽无文字而予吾人以真确之印象者,如手写或雕刻之图画,明器中人物模型及一切凡其形制之器物等,皆有意识之作品也。”[2]123马衡认为,凡事古器物上的文字皆是历史遗文,即使是只有图案没有文字的古器物,其器物上所刻图像纹样皆反映着艺术创造所表现的社会文化现象。吕变庭也提到:“图腾和神灵的创造说到底不过是人们在自然界和人的自我意识之间的裂隙中添存的一些寄托,以之满足蛰伏在人们潜意识里某种梦想或欲望,图画就具有这种作用。如,法国拉斯科洞岩画中用线勾勒的动物如野牛等形象如果将岩洞生活作为居住文化那其中遗存的岩画就可以说是人类最原始的建筑装饰图案,这些建筑装饰图案赋予岩洞生活某种信仰,如日、月、山、川崇拜,这就是宗教形成的基础。”[7]清代建筑装饰也将必然会受到时代的制约,会融入时代的思想文化和当时人们的思想情感。也就是说,图像的背后往往隐藏着一段思想意识,图像往往也是这些意识的载体,解读这些意识那就必须首先了解图像、解读图像。

觉罗国欢牌坊的装饰纹样图案按形式划分总共有三种类型:一是石刻浅浮雕,占据牌坊的大部分面积;二是圆雕,主要是牌坊刹尖和牌坊下部分的坐兽;三是作为建筑构件的屋脊鸱吻。觉罗国欢功德坊图案纹样装饰分布在南北两面,南北两边各有33处,有文字的地方没有图案纹样,图案纹样的大小组合与分布的位置与牌坊本身结构相合,有5处雕刻图案已有损坏剥落、6处图案已模糊不清,部分图案重复。觉罗国欢德政坊图案的象征意义主要有以下三个方面内容。

(一)美好生活和平安富贵祈愿的象征。

在牌坊南面右梢间下的大额枋上刻画有“喜鹊石榴”图案(如图6)一只喜鹊在石榴花中间站立,石榴花旁还结满石榴果,画面内容丰富且灵动。从语言结构上分析喜鹊一词,“喜”为鹊的形容词,也就是说此鹊是与喜事有关的鹊,我国民间传统将喜鹊作为报喜鸟,见喜鹊也意味着喜事临门。传统还以喜鹊为义鸟,曾为牛郎和织女在天河上搭鹊桥助他们相会。在我国传统文化中石榴花和石榴果皆被认为象征吉祥与福气之物。石榴由于其籽粒多而且饱满聚集在一起,因此被视为多子多福之意。《北齐书》载,魏收对皇帝言:“石榴房中多子,王新婚,妃母欲子孙众多。”[8]可见石榴是祁子的象征符号,寓意人丁兴旺。众所周知,古时将人口是否兴盛作为城市是否繁荣的标志,故而喜鹊与石榴的组合也寓意着对城市繁荣昌盛的希冀。

在牌坊南面的明间最下面一个大额枋有三组图案,两边图案都以香炉为主(如图7),两只香炉各有一放在软凳上的正在书房中袅袅生烟,图案与图案之间用梅花作为图案连接物,中间的图像已损坏看不清样貌。此图也说明了牌坊主人的读书人身份。香炉在我国传统文化中象征着吉祥和清除灾祸,古时香炉也被用于时文人雅士的书房,他们焚烧香炉以求得读书安宁、驱除心中杂念以心态平静之用意。今所谓香炉,皆以古人宗庙祭器为之。故而香炉不仅象征着吉祥,还象征累积福慧、事事圆满,是祈圆满的供具之一。而在牌坊的滴水结构上均刻画如意图案,则象征事事如意。

牌坊北面的第一重屋檐下刻画两只麒麟踏浪而至似乎在争抢它们中间的盛开的莲花(如图8)。在2021年发表于《美术大观》中有一篇名为《大埔茶阳父子进士牌坊的图像学分析》的文章,该文中将麒麟与狮踏浪而至的图案称为“一品当朝”,那将此图也姑且称为“一品当朝”。此图刻画了两只麒麟兽,麒麟兽足下有潮水纹样,两兽之间一朵盛开对莲花,整幅图案两边各有一圆形寿字纹。从神话角度麒麟自古便是我国古代神话故事中就已出现的吉祥神兽,它是“五灵”之一,是兽类之长,凶猛而不为害,属仁兽。众所周知,麒麟的出现预示太平盛世的到来,是圣王之喜瑞。从等级制度出发,中国官吏由一品到九品分为九等,“品”是封建政权用于表示官员等级高低的标志,起源于曹魏时期是“九品中正”制度。北魏时期又进行了更为细致的区别,把最初的九个等级细划为三十个等级。元、明、清三朝保留了正、从九品共十八个等级,无上下阶级,只是在官服的“官补子”上刺绣动物的图案来区分官员品级。文官胸前绣禽类动物,武官胸前绣兽类动物。文官一品及从一品为仙鹤,武官一品及从一品为麒麟,由此可知麒麟为官员等级的象征,明确表明此坊的主人身份非一般百姓。在这一图像中两只麒麟踏云而至垂涎中间盛开的莲花显得憨态可掬。随着佛教在南北朝时期的勃兴,作为“佛花”的莲花饰纹大量出现在各种佛教寺院,而莲花在佛教界被视为平安、吉祥和光明的象征。因此一切幸福美好的事物都可用莲花表现。故而象征太平盛世和杰出人才的仁兽麒麟和被视为平安吉祥的荷花的结合,其象征寓意不言而喻,即对永世太平,太平盛世的渴求。

(二)加官进爵、高官厚禄的象征

商周时期,接受爵位称为福,得到赏赐称为禄,后人易义为古代官吏的薪俸。俸禄的多少与官位之高低分不开,实际上禄已等同于官位高低。早在战国时期,朝廷便以“上计”来考核官员,所谓“上计”群臣于年终须将赋税收入写于木券,呈送给国君考核,以考核优劣决定官职升降,到魏晋南北朝要经历层层考核筛选,考核时间为每岁终考核,到第六年,总计历年考核结果来决定官吏升黜仁免。唐代有最为严谨而完备的官吏考核制度,以“四善二十七最”作为对官吏考核标准。“四善”即“德义有闻、清慎明著、公平可称、始勤匪懈”,为官吏的道德标准。“二十七最”为考核的标准。至明清,考察分为“京察”和“大计”。“京察”是每隔六年进行对中央官员考核,“大计”是从州县到府道司,三年一次,层层考察属官,再汇总至督抚复核,上报吏部。我国传统官员考核制度有着层层关卡,所以官员职位晋升过程艰难,因此我国传统装饰艺术中有大量的图案与封侯、高升、晋爵相关。

牌坊北面左梢间的最下面一根大额枋上的图案可以理解为“日照高升”(如图9)。画面正中央刻一写意矮山,山上太阳正缓缓升起到达山顶,两边刻画着祥云图案,仿佛是拨开云雾见天明的景象。高升山顶的太阳象征着希望坊主人觉罗国欢知县节节高升,拨开云雾见天明,象征着升官路途的通达顺畅。

在牌坊南面的左梢间第一根大额枋上刻画着一个葫芦图案(如图10),葫芦刻画饱满、造型写实简练,此葫芦中间系着一根飘带,显得整个图案仙气飘飘。葫芦作为中国传统吉祥纹样在服传统饰装饰、器物装饰等都很常见,葫芦多籽且在生长期间节节攀升,故而有瓜瓞绵绵和节节高升之意。瓜瓞绵绵中的瓜瓞在古时指葫芦,又因与“福禄”谐音,所以古时葫芦也象征福禄意,葫芦作为八仙之一铁拐李的法器故而刻画葫芦也有驱邪保平安之意。因之刻于德政坊上,德政坊是标榜牌坊主人仁心德政,政治清明,爱戴百姓之用,故而牌坊上的葫芦象征着保牌坊主人平安富贵永世长乐、节节高升、驱邪保平安之意。

该坊的坊顶刹尖以圆雕的形式雕刻了一站立撒尿的双面公猴,公猴头顶官印,取意“公侯百代”(如图11)。这个造型如此奇特,此刹尖在全国也属罕见的。在封建制度下,官员为了彰显标识自己的身份和权威将官印作为认证自己身份的工具,故而官印象征着官员的身份和地位。在官印上刻画上下两朵花,上面为牡丹、下面为玉兰。在明代牡丹花朵大而艳丽被誉为“花中之王”,象征着富贵吉祥、雍容华贵。玉兰花花朵呈现出白色,白色有着纯洁之意,玉兰花象征着高洁的品质、吉祥如意。猴与“侯”字同音,公猴与“公侯”同音,实际象征着“封侯”之意。

在牌坊屋脊南北两面都以圆雕的形式雕刻着四只龙头鱼尾的“鳌鱼”屋脊兽(如图12)。古时建筑、器物等装饰纹样或其上的圆雕装饰往往会隐喻着当时人们内心的声音,也会象征着某些当时时代社会的习俗文化。此处鳌鱼作为屋脊装饰物,也兼具了艺术装饰和寓意吉祥的功能。在中国传统民间文化中流传着“鲤鱼跃龙门”的故事,鲤鱼跃过龙门它便能升级为神龙,鳌鱼即是龙首鱼身似鱼龙际变之物,而且鳌鱼立于屋脊之上,故而,人们在它身上寄托更进一步的期许。在古时传说中鳌鱼为龙九子之一,而龙在封建社会时期象征至高无上的权势地位,故而鳌鱼作为其子自然也象征着牌坊主人的位高权重的身份地位。

(三)长寿安康的象征

中国传统吉祥祈福纹样文化中“福”“寿”往往相提并论寓意吉祥。民间有“长寿为五福之首的说法”。老人过寿有“过九不过十”之说,“过九”,也因九同“久”寓意长寿之意。长寿观念是中国人自古以来便有的强烈地对生命的追求。无论平民百姓还是皇家贵族,他们都对永生或长久寿命极为渴望,秦始皇就有求长生不老药的传说,文学绘画中也有不少表达长寿的观念。

在牌坊南面第一重檐下刻画着一个以寿字纹为中心的图案,牌坊的瓦当处也多有寿字纹样寿字纹是中国纹饰中的一种常见纹饰符号,在服饰、陶器等物品中都有着寿字纹的身影,且寿字纹的类型也有不同类型。在该坊中出现的寿字纹多是圆形的团寿纹。寿字纹,顾名思义即祝愿长寿之意,是对牌坊主人觉罗国欢的颂祝。

四、结语

觉罗国欢德政坊整体造型大气壮观,石雕技艺精湛,圆雕、浅浮雕、高浮雕皆有,雕琢形象纤巧细腻、流畅、传神,在装饰上体现了对称统一、均衡的美学理念。德政坊,是用以旌表朝廷官员在任期间的清政爱民事迹,是对官员政绩的肯定与表扬,也是给后世官员树立为官道德模仿楷模。从觉罗国欢德政坊上的装饰纹样与图像、文字的内容与内涵上看,一方面它象征着隆昌百姓对觉罗国欢知县的爱戴以及百姓对觉罗国欢知县的美好祝愿,也是对觉罗国欢在任期间行政执法的赞扬与肯定。另一方面,它传达了百姓对美好生活的向往,以及期待往后官员也同觉罗国欢知县一样在执政期间能勤政爱民、无私无偏。与此同时,从隆昌百姓的角度可以看出,他们只希望不管在政治是谁当家做主老百姓只求能政治清明、能让他们过一个和平幸福稳定的生活。在现今党的领导下,官员们勤政爱民,以人民为先、以人民为中心,让百姓能够生活地平静且美满,实现了中国百姓自封建社会时期的几千年梦想。

参考文献:

[1]金其桢,崔素英.牌坊·中国——中华牌坊文化(图文版)[M].上海:上海大学出版社,2010.

[2]阮荣春.中国美术考古学史纲[M].天津:天津人民美术出版社,2005:50.

[3]魏元燮.隆昌县志[M].成都:巴蜀书社,1990.

[4]梁思成.图像中国建筑史[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2011:3.

[5]高倩.隆昌石牌坊造型特征探析[D].成都:四川大学,2006.

[6]吴锦江.大埔茶阳父子进士牌坊的图像学分析[J].美术大观,2021(1):176-180

[7]吕变庭:《营造法式》五彩遍装祥瑞意象研究[M].北京:中国社会科学出版社,2011:1-2.

[8]李百药.北齐书[M].北京:中华书局,2003:490.

作者简介:乔海露,云南艺术学院美术史论方向硕士研究生。