摘" 要:伴随着数字媒体技术应用领域的不断延伸,数字化已经成为文化产业转型升级的重要助推器,而动画创作是数字媒体主要的艺术表现形式。动画成为了推动中华优秀传统文化实现创造性转化、创新性发展的重要传播途径。中华优秀传统文化有着丰富的民族语言,在文化活态化展示的过程中,动画以具象化、趣味化的艺术表现手法与视听语言的综合调度,融入现代创新理念,全景式再现中华优秀文化元素,讲述文化背后的故事,拓宽了知识的传播途径,丰富了公众的文化体验感。文章在数字媒体技术拓展应用的基础之上,探讨以动画形式传播优秀传统文化的叙事途径。

关键词:传统文化;动画创作;数字媒体;叙事途径

2021年,《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》[1]全面阐述了未来15年我国的数字化发展,并列举出与“数字艺术”关联的重点产业,规划了“智能交通”“智能制造”“智慧教育”“智慧医疗”“智慧文旅”“智慧家居”等与“数字艺术”相关的应用场景。诚然,在2020年之前,数字化或许是一种可供选择的项目,那么从2021年开始,它已然成为国民经济和社会发展的新常态,升级为生产要素之一,成为与艺术教育息息相关的必要媒介。由此可见,在“数字经济”的背景下,“数字化”从早期的“工具”,一种“计算机辅助设计”转变为中期信息社会里的“思维与方法”,而现在又升级为“生产要素”,数字媒体给我们带来了观念、方法、经营模式、文化产业等各方面的变化,它已经完全融入了经济文化体系之中。

与时俱进的数字媒体技术,推动着动画作品类型不断丰富壮大。动画作为一种自由开放式的动态视觉艺术,兼具图像化、虚拟化、动态化的特性,较为契合当代群众对于信息的接受需求,其以泛媒介、泛娱乐、泛服务的职能,形成了“泛动画”现象。而“博大精深的中华文明是中华民族独特的精神标识,是当代中国文艺的根基,也是文艺创新的宝藏。”[2]因此,用群众喜闻乐见的方式焕发群众对历史文化的兴趣爱好,借助数字媒体技术推进文物资源的数字化,成为了热点话题。

在数字化时代的社会变革里,人们不再满足于静态展品之间的“物件”组合,即传统文字资料与独立视觉造型所带来的形象叙事,而青睐于具有时空融合性、多元感官化的多媒介组合所赋予的“景观叙事”。正如,贡布里希提到的“图像的正确解读需要代码、文字说明以及上下文的共同支配,图像与其他组分共同组合才能传达明确的信息”[3]。信息是知识的前提和表象,知识则是信息处理、加工的结果;信息的内容和存在形态可以不被转换,知识则经过人的智力处理[4]。数字媒体展示技术成为展品与观展者之间的新媒介向观展者“叙事”[5]。而动画在多元化的传播途径中,并非是连接“人”与“物”之间直接的两点一线通道,而借助数字技术延伸至整个空间场域。其通过视觉隐喻,将抽象的文化内涵转换成具体的可视化形式,再现文物佳作背后译介的主题故事,以此连接观众认知领域中相似的体验经历,从而实现情感共鸣。

一、传统优秀文化与动画数字技术的碰撞与交融

移动互联网和移动终端的推广应用,推动人际之间的交流变得更加“即时可得”,超越了传说中的“鸿雁传书”和“千里眼”“顺风耳”。同时,它也使得世界上任何角落的观众都可以观赏到同一文物佳作。

当展览从平面转至空间,实物展就需要通过某种融合性更高的“物体”来展示。在媒介技术的辅助下,观众的认知过程虽然没有停止,但他们接收信息的方式却在不经意间转换了,因此可在一定程度上缓解疲劳感[6]。尤其对偶发性观众而言,景观叙事往往能使他们在更轻松的状态下接收展品信息,并将其记录在短期记忆中[7]。龙迪勇教授认为图像叙事的本质是空间的时间化,而图像是一种从事件的形象流中离析出来的“去语境化的存在”[8]。其通过视觉上的平面绘画或三维造型,辅之文字解说的形式,向观众传递出线性叙事内容。而兼具时间性与空间性的动画,根据文物或艺术佳作背后的神话传说或历史事件,基于史料文献,结合与之相关的社会背景、地域文化、制作工艺、创作者风格特征等,选取出具有代表性特征或戏剧性表现力的情节,包含爱情故事、英雄事迹、民俗生活等,成为动画叙事的素材来源。动画通过拟人、比喻、象征等手法,以其独特的艺术想象力与假定性表现形式,将空间中的视觉造型图像所传递的形象流与事件流串联起来,揭示文物背后深层次的文化内涵,再现文物独特的艺术魅力。其中一些在数字媒体上传播的、具有交互特性的动画视频,突破了以观赏性为主的传统动画的局限性,极大推动了观众主动探索文物佳作背后的中华传统精神,营造了强烈的氛围,具有表达情感的价值意义。

二、文物历史的动画数字化再现

根据动画数字化的传播体验方式,现代热门的文物动画数字化表现形式主要分为线上和线下两个方面。

(一)线上动画数字化传播

博物馆、美术馆在内的各类文化场馆依托官网、公众号等服务平台,向观众展示动画数字化的文物视频与文物造型衍生产品,例如“周知礼”“秦威武”“汉英俊”“唐美丽”这四位陕西文物智慧推荐官,以虚拟的动画数字形象,在官网或移动应用程序上,为公众提供知识问答、信息查询、文物保护和AI绘画等智能个性化服务[9]。又如,“数字敦煌”项目推出的全球首个基于区块链的数字文化遗产开放共享平台数字敦煌·开放素材库,并打造出让海内外敦煌文物重聚、重塑、重现、重生的沉浸式线上文物互动展——“数字藏经洞”,实现敦煌文化艺术资源在全球范围内的数字化共享[10]。还有,中国国家博物馆与腾讯联手打造的“手拉手全球博物馆珍藏展示”小程序等。可见,群众不受时空限制,能随时随地在移动设备上观赏到具有丰富交互性、还原逼真性的数字化文物资源。

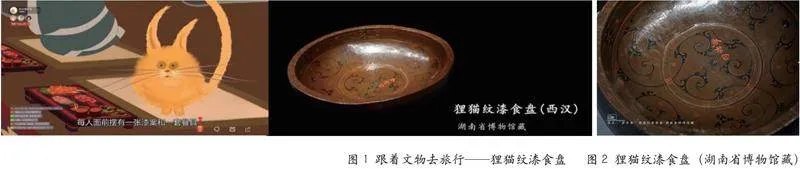

与此同时,电视台、视频号推出了应用现代表现手法,对文物进行动画重组的系列视频。例如,由湖南省博物馆和湖南师范大学美术学院合作制作的系列动画《跟着文物去旅行》(共9集)(如图1),其涵盖了动画视频与海报、互动H5、线下活动和文创产品等多种传播形式。动画视频以长沙马王堆文物中的经典纹饰造型为创作素材,设计出形态各异的“狸猫君”,并选取特定的历史文化与民俗工艺作为创作背景,例如“西汉分餐制”“女子蹴鞠运动在宋代的流行”“文字载体的历史演变”“滩头年画的制作工艺”[11]等知识,作为动画的叙事内容,同时又参照现代最流行的网络直播带货形式,以拟人化的“文物”作为主播,带领观众“前往”文物所在的历史时代与生活场景,以生动可爱、幽默风趣的视听语言,打造沉浸式的互动体验,讲述相关的人文与自然知识,让文物背后那些源于实物视觉经验的抽象信息——如思想文化、数据文字、主观情思等具有宏大严肃的叙事主题,在动画具象化的隐形转化中,变得具有可读性、趣味性,这种寓教于乐的综合性体验,让博物馆主要的知识生产形式——展品陈列变得通俗易懂,从而实现了集知识、趣味为一体的,更高效的传播效果。

又如,《如果国宝会说话》通过3D扫描影像技术,对文物进行全景扫描与影像建模重构,并在后期动画合成过程中加入多角度的视点渲染,实现文物的创造性转化、创新性发展。同类型由台北故宫推出的《国宝总动员》依托3D动画技术,立体动态化呈现文物造型,通过文物拟人化的角色形象,讲述围绕“婴儿枕”“玉辟邪”“玉鸭”三件国宝文物,展开探索背后文化的紧张刺激的奇妙之旅。比如,《“字”从遇见你》依托CG动画技术,赋予古老的汉字符号鲜活的生命力,将“天”字呈现为一个脑袋大大的小人,将“中”字呈现为一面迎风飘扬的旗帜,将“鼎”字呈现为长着两只耳朵的萌宠[12],通过拟人化的方式,将原本静态的文字符号转换成一系列生动形象的动画镜头,采用流行化的表达方式,向观众展现古代祖先如何用敏锐的观察力和丰富的想象力,将日常生活中的所见所闻转化为字符,流传至今。再如,由湖北省博物馆联合Bilibili、两点十分动漫打造的新国风文物拟人动画《秘宝之国》,以“遗忘”和“找寻”为切入点[13],通过动画角色与“反差萌”文物秘灵的交流互动,激发青年人对中华优秀传统文化的兴趣。此外,由敦煌研究院创制的原创动画《降魔成道》,通过数字技术,跨越时空限制,将平面壁画里的故事变得立体“活”起来,让更多人深入了解认识敦煌。还有三星堆博物馆与四川省文物考古研究院合作推出讲述了在古蜀大地上10只太阳神鸟和参天大树的传说的动画作品《神树的传说》[14]。

由此可见,中华优秀传统文化成为新时代语境下中国动画文化内容的重要创新点,越来越多以“文物+动画”的形式,应用于社会各领域。在文物佳作的动画化制作过程中,首先,创作者依据文物的文化内核,将其巧妙地转化为动画角色中具体的、蕴含象征意义的形象、造型。其次在叙事结构上,选取与文物元素相关联的故事情节,通过角色的互动交流、戏剧冲突,彰显文物背后的优秀传统文化与精神价值。

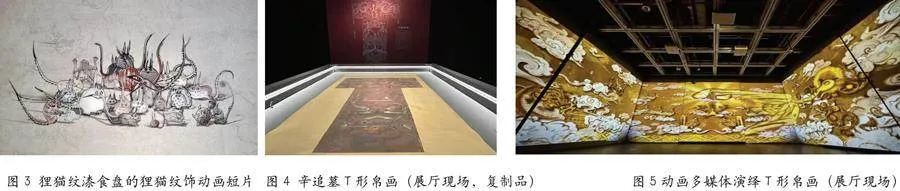

(二)线下动画数字化体验

另一方面,动画已然成为自由度最高的动态影像来源,其不仅可以应用于各类型的媒介,包括实拍影片,而且在某些情况下,CG特效还可以替代实拍影像,从而降低拍摄成本或减少拍摄风险。线下通过数字模拟、多传感器融合、AR、VR、CG等新体验技术,打造出虚实结合的动画数字化互动体验文化。例如,上海闵行区博物馆联袂湖南博物院推出《汉·无极——长沙马王堆文物精品展》。展览借由文字叙事对展品的基本信息,诸如文物名称、尺寸、用途、特点,进行了简洁清晰而又客观的表述。其次,利用形象叙事而非单纯依托文字来传达信息[15]。在“赫赫轪侯”的主题展览中,以马王堆汉墓的出土器物为依托,对轪侯家族的日常生活,通过财富、饮食、衣着、娱乐、养生及精神追求等多个方向切入,重构出西汉初期贵族生活的方方面面[16]。湖南省博物院联合湖南师范大学以馆藏文物为原型设计了一系列卡通角色,其中,从狸猫纹漆食盘(如图2)中提取“狸猫家族”元素,以动画短片的形式对当时纹饰进行复原再现(如图3),有的体型庞硕、憨态可掬,有的纤细苗条、玲珑可爱,上百种“狸猫”卡通汇聚于此,向观众展现文物背后独一无二的故事。与其他普通生活类器物不同,该文物上没有过多的刻纹解释,只有简单的三个字“君幸食”,在现代语境中翻译为“吃好喝好”这种接地气的、简单朴素的生活祝福。尽管重要文物辛追墓T形帛画(如图4)和朱地彩绘漆棺原件无法搬至现场,但主办方仍然通过复制件和多媒体影像的结合方式向观众展示了汉初独特的文化审美与艺术思想。其通过数字媒体技术手段(如图5),延伸了展陈设计的边界,输出了“情绪价值”,给观众带来多角度的感官体验,极大地调动了观众情绪。在“安合大礼”的主题展示中,T形帛画又称“非衣”(“飞衣”),是助力墓主人灵魂升天之物。帛画将空间和图像巧妙地组合设计,构图布局完美、图像造型生动、色彩鲜艳和谐,充满了自然宇宙的气息、神秘浪漫的色彩,可视化再现通向天国的仪式和途径,传递出古代神话对汉代宇宙观生命观的影响。大型投影秀“永生之梦”从辛追夫人的四重漆棺和T形帛画中提取纹饰元素,并投影至棺椁上,以“人间—地下—天上”的顺序,加之富有楚文化风情的背景音乐,构建出辛追夫人长生不死、羽化升天的“永生之梦”。其把汉代墓葬文化——人们所信仰的“视死如生”生死观转化为生动可感的形象叙事,将文物与多媒体技术相结合,具体全面地再现复原出来,传递了深层文化内涵与审美精神。

又如,2010年上海世博会中国馆的全景式放映动态版《清明上河图》,在当时突破了单一视觉表现形式、传统展陈模式,其围绕北宋文化,通过模型、着色、动画、渲染等数字化过程,并配有背景乐、拟音与人物对白三个部分,还原再现一千年前中国城市与文化的繁荣景象。再如,南京德基美术馆“金陵图数字艺术展”,以《金陵图》为蓝本,数字赋能传统文化推陈出新,借助手环、移动app,首创“人物入画、实时跟随”的沉浸式互动,让观众化身为古画中的动画角色,通过移步换景的方式,参与到画作中的民俗活动。此外,2018年故宫博物院的“清明上河图3.0”、中国国家博物馆的《乾隆南巡图》数字展,都采用动画数字化的表现形式,展现绘画作品中包含的社会背景、风俗文化、审美风格,以数字为切入点,演变成知识图谱。以及故宫博物院《千里江山图》融宏大的视角、精致笔触、绚丽色彩于一体,动态化呈现出恢弘壮丽的、天人合一的四季之景。还有,陕西历史博物馆以数字化虚拟展示方式,推出的唐韩休墓壁画沉浸式新媒体艺术展,以手机扫码的互动参与形式,让观众近距离欣赏壁画背后的故事。南京大学美育建设工程“AI与中华美学气韵再生”项目[17],通过新媒体交互技术对AI生成的山水绘画作品进行再加工,构建以中国传统美学为核心要素、以江南文化为载体的数字元宇宙。例如,在《青韵绘世》中,运用动画数字技术,再造黄公望和沈周笔下湖光山色的雅致气韵,增添渔火、沙鸥和扁舟等中国美学元素,巨幕上的经典山水画,呈现出自然景观的生动流转与静谧意境,在传统与现代的交融中,观众感受到经典艺术的永恒魅力。

综上可知,这类以文物历史为背景的综合性动画数字化展览或跨媒介艺术展,不再仅限于传统元素的拼贴组合,而是通过叙事内容、运动造型、音画关系等多方面,形成文化内涵的合力,以视觉、听觉、触觉的不同维度,调动观众的多感官欣赏作品,从而激发观赏兴趣,提升观众在认知和体验上的双重获得感。

三、结语

文化遗产的活化,即对有形或无形的历史文化遗产进行多样的、全面的、静态的、动态的符合时代发展潮流、符合大众心性、具有教育性、信息性、经济性等的开发[18]。数字媒体技术带来的综合性动态效果——动画,相比较于文字语言、单一视觉造型艺术等传统媒介而言,在传播效果、知识获取难易程度方面,更具优势。

目前关于动画的叙事途径,大多来自于传统观念里围绕动画本体的影视艺术领域。然而,随着数字媒体技术应用领域的不断延伸,动画逐渐成为社交传播、游戏娱乐、影视特效等综合性动态化的视听讯息生产的主要表现形式。通过动画符号表现的文化知识传播,更具形式自由性、内容多样性与延伸开放性的特征。而动画中关于角色的形态塑造、色彩构图等表现手法,通过借鉴传统馆藏文物中的艺术技法,如篆刻、绘画、剪纸等,将现代数字媒体技术形式与传统文化审美相结合,有效推动了群众传承其背后的中华优秀传统文化。

然而,当今大多数的文物尚未能实现传统文化内涵与数字媒体技术的融合。一方面传统常见的文字叙述形式难以满足新时代年轻人的兴趣需求,对中华优秀传统文化的继承与弘扬有所影响。另一方面,一些围绕文物佳作的艺术展览,基于有限的研究、浅层次的认知了解,过于利用数字技术,注重形式上的新奇,盲目追逐商业利益,而忽略了文物文化内核的本质,其现代化技术转换出的作品,有的只有感官上的冲击体验效果,有的甚至背离历史,阻碍中华传统文化的传承。

在媒介融合技术日新月异的环境中,如何乘着数字媒体的东风,利用好优秀传统文化资源,在与时代和群众的互动中探索出有效的新空间,成为了当下热门话题。在充分把握历史文化的基础之上,文博场馆通过动画数字化再现的形式,赋予古典文化新时代语境,将一些历史上抽象的宏大严肃主题转变成充满现代趣味、具象化的动画符号,以此找到传统艺术精神与当代审美和心理需求相契合的连接点,让中华优秀传统文化在群众心中生根发芽、成长壮大,并激发他们认知上的思考与情感上的共鸣。

参考文献:

[1]中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要.新华社.[EB/OL].[2021-03-13].https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm.

[2]习近平:在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的讲话.新华网.[EB/OL].[2021-12-14].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1719135746944386173amp;wfr=spideramp;for=pc.

[3]E.H·贡布里希.贡布里希文集:图像与眼睛——图画再现心理学的再研究[M].南宁:广西美术出版社,2016:267-286.

[4]宋向光.缪斯的献祭:知识,抑或信息——信息时代博物馆产出及博物馆与观众的关系[J].中国博物馆.2008(3):65-70.

[5]王前,章洁.数字媒体展示手段及其叙事特征研究[J].艺术研究,2023(2):152-155.

[6]严建强,许捷.博物馆展览传播质量观察维度的思考[J].东南文化,2018(6):111-115.

[7]王艳秋.外向化:博物馆物的嬗变与知识生产——以“长沙马王堆汉墓陈列”为例[J].东南文化,2020(3):163-168.

[8]龙迪勇.空间叙事学[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2015:509.

[9]智慧文物 解锁陕西历史文化的密钥.陕西日报.[EB/OL].[2023-09-07].https://www.ishaanxi.com/c/2023/0907/2941442.shtml.

[10]担负新时代文化使命 激活中华文明新活力.甘肃省文物局.

[EB/OL].[2023-07-13].https://www.sohu.com/a/699426922_121106869.

[11]《跟着文物去旅行》动漫.国家文物局.[EB/OL].[2022-07-27].http://www.ncha.gov.cn/art/2022/7/27/art_2653_176098.html.

[12]“微”何卖萌?历史文化题材微纪录片如何深入浅出.搜狐网.[EB/OL].[2022-04-25].http://news.sohu.com/a/541176642_121119376.

[13]文物拟人动画“秘宝之国”收官,唤醒年轻人的文物热情.北青网.[EB/OL].[2021-06-11].https://m.gmw.cn/baijia/2021-06/11/34917725.html.

[14]胡克非.动漫,帮文物“活”起来.中国文化报.[EB/OL].[2017-03-21].http://www.rmzxb.com.cn/c/2017-03-21/1430466.shtml.

[15]博物馆基本陈列在时代变迁中的再突破——“长沙马王堆汉墓陈列”续写永不褪色的经典.博物院.[EB/OL].[2023-05-11].http://www.sanyamuseum.com/a/chenliexuanjiao/2023/0511/2581.html.

[16]杨力佳.《汉·无极——马王堆文物精品展》开幕,西汉初期的贵族生活图卷徐徐展开.青春上海News-24小时青年报[EB/OL].[2023-03-03].http://www.why.com.cn/wx/article/2023/03/03/16778361831330199763.html.

[17]AI与中华美学气韵再生——南京大学新媒体美育创新实践展.南京大学艺术学院.[EB/OL].[2023-09-01].https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU1MTYxNDcxMw==amp;mid=2247569795amp;idx=2amp;sn=263c981f44e501e47ed7b743c508ce6damp;chksm=fb8d3015ccfab9035821710d546136fb44358210451c05f94f7d44e1cda0c40dd6b4635104c3amp;scene=27.

[18]林凇.植入、融合与统一:文化遗产活化中的价值选择[J].华中科技大学学报(社会科学版),2017(2):135-140.

作者简介:倪昕颖,硕士研究生,南京传媒学院动画与数字艺术学院助教。研究方向:动画艺术理论与实践、数字媒体。