摘" 要:社会的快速发展和城市化的加速推进导致传统聚落面貌发生改变,原生风土衰败、文化空间缺失、集体记忆丧失等问题日益突出,传统聚落的生存受到巨大的挑战。风土建筑作为传统聚落的组成部分,也受到很大影响。为传承和保护传统聚落风土建筑,通过引入集体记忆理论,提出传统聚落风土建筑的营造策略,对黄巢村风土建筑进行现代化维护和渐进式更新营造研究,达到唤醒村民集体记忆,恢复村落昔日活力,增强村民对家乡的认同感和归属感的目的。

关键词:传统聚落;风土建筑;集体记忆;营造

近年来,我国对代表着国家、民族历史身份的老城区官式建筑、近于官式的地域建筑大多都已有保护身份[1],对老城区古建筑的研究也取得一定的研究成果。但量大面广的风土建筑却无人问津,缺少对应的保护法规。尤其是在乡村,随着城市化的推进,许多传统聚落出现窘境,人去楼空,破瓦颓垣,空心化现象日益突出,生长在传统聚落的风土性建筑被忽视在主流建筑的阴影下,原生风土建筑破坏消亡,建筑形态似城似乡,也非城非乡,村民集体记忆逐渐丧失。基于此,通过引入集体记忆理论,以传统聚落黄巢村为研究对象,构建集体记忆与风土建筑的内在联系,探索出风土建筑的设计原则和策略,并付诸于营造实验,验证原则的指导性与策略的可行性,以期唤起村民的记忆认知,对传统聚落风土建筑营造做出贡献。

一、传统聚落风土建筑与集体记忆的构建

(一)集体记忆

集体记忆又称群体记忆,最初是由法国社会学家莫里斯·哈布瓦赫定义为:“一个特定社会群体之成员共享往事的过程和结果,保证集体记忆传承的条件是社会交往及群体意识需要提取该记忆的延续性。”[2]81989年,美国社会学者保罗·康纳顿在哈布瓦赫的研究基础之上,提出记忆的社会性特征。集体记忆是指社会群体共同分享的记忆,包括历史事件、文化符号、传统习俗等[2]8。而在传统聚落中,集体记忆主要是指在传统聚落变迁发展中承载着的聚落风俗习惯和礼节仪式的群体性记忆,它贯穿于村落人们社会生活的始终。不同地区、不同环境下生活的人会存在不同的习俗和礼仪,这也是一个地域或文化影响下的特定文化烙印,生产生活中形成的特定记忆。

(二)传统聚落风土建筑

“风土”一词,“风”指风习、风俗、风气,主要包含民俗民情方面;“土”指水土、土地、本土,即为地方的自然地理环境。所以,风土是一个地方自然环境和风俗民情等社会环境的总称。风土建筑显露着一个地方的风俗,称为浸润在地方风俗中的建筑[3]。它随着时代、社会、经济的发展而发展,具有不断更替、不断运动生长的特性。在乡村,传统聚落的形态演变、延续和改变着所在地域的风土特征,即人与环境间长期相互作用下所形成的地脉构成及其人文历史空间,以及那些土生土长具有环境性格风俗内涵和生活场景特征的各类房屋及其他历史地标都属于乡村风土性建筑类型[4]。

(三)集体记忆与传统聚落风土建筑的构建

每个人都有保留着过去事件的心理图像,这些表象稍纵即逝。只有在个人所属的社会群体的背景下,这些过去的图像才能化为持久的记忆。地域文化积淀记载着村落的历史,蕴含着浓厚的乡愁之情[5]。传统聚落风土建筑是一种地域文化符号和记忆载体,显露着一个地方地理环境和风俗民情,经过时间洗礼,演变成为地域的风土特色。就集体记忆而言,集体记忆依赖于物质现实。物质现实既表现为建筑形式,也表现为图像。集体记忆通过与物体或建筑环境或景观相关的特定事件或经历的空间图像构建的社会记忆,人们通过这些图像感受到空间的交流。地方风土建筑构建了与历史的联系,产生了可传播的知识和记忆。

二、黄巢村风土建筑面临的现实困境

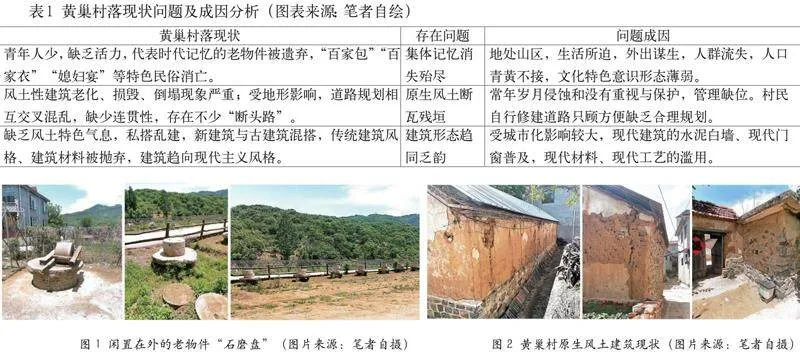

黄巢村位于济南市南部山区,公元884年前名为“黄草谷”,唐末农民起义领袖黄巢在此屯兵起义,后又饮恨遇难与此,后人为纪念黄巢起义的事迹,改名为“黄巢村”。黄巢村是一个内涵浑厚、民风淳朴的特色传统聚落,是山东省第一批“乡村记忆”工程文化遗产单位,山东省旅游局批准为“山东省生态旅游特色村”之一。黄巢村虽然历史文化悠久,烟火气息浓厚,但由于处在城市发展边缘山区地带,经济社会发展相对滞缓,公共基础设施有待完善,村落空间规划缺乏合理性,加之在城市化发展浪潮冲击下,黄巢村正面临着文化地域特色消散和原生风土性建筑消亡危机(如表1)。

(一)集体记忆消失殆尽

随着经济社会的发展的失衡、供需矛盾的的加剧、产业结构的变化和生活环境的改变,城市的思潮涌入乡村,乡村传统的生活方式与价值观念都遭遇了前所未有的冲击,村民开始外出谋生,致使一部分集体记忆主体人群开始流失,尤其是青年一代,长年在异地他乡游荡,受家乡文化的影响和熏陶时间较少,随着时间的推移,脑海对家乡的记忆逐渐变得模糊,慢慢失去对家乡的认同感和归属感。另一部分留守的记忆主体人群他们大多数是老年人,留守原因多种多样:或是履行赡养义务,或是对故土情深的眷恋,又或是为身障人士等。由于大量村民的流失,村落慢慢缺少“人气”,丧失以往的活力。另外,代表时代记忆的老物件(镇宅石、石磨盘等)慢慢淡出记忆被遗弃在外(如图1),生活礼仪中的百家包、百家衣、媳妇宴、求雨仪式等黄巢特色民俗逐渐消亡[6]126,文化自信和文化特色意识形态薄弱等问题,致使黄巢村的发展捉襟见肘,村民的认同感逐渐分崩离析,集体记忆延续出现空前危机。

(二)原生风土断瓦残垣

黄巢村作为典型的山区传统聚落,整体布局受地形地貌的影响,呈现集中点块型,主要围绕着水系,自然顺应地势有机灵活布局,与自然相融。处在城市发展边缘山区地带的黄巢村,整体建筑格局在城市化的浪潮中遭受一定破坏,加之岁月侵蚀和重视保护不足,整体风貌断瓦残垣,不容乐观;风土建筑和传统民居老化、损毁、倒塌(如图2),现代建筑穿插于老建筑,私搭乱建等现象普遍存在[7],建筑形态似城似乡,也非城非乡。村落中很多公共活动场所消失殆尽,村落中许多往日欢乐喜庆的场景只留存在记忆中。仅存的一些风土建筑也是无人管理,岌岌可危。另外,村落道路规划受地形影响,高低起伏,相互交叉混乱,缺少连贯性与一致性,加之村民自行修建道路时只顾方便缺乏规划意识,导致一些胡同街巷道路狭小且在一定程度上被阻隔,形成“断头路”,以致整个村落的空间流通不畅(如图3)。地域文脉的断裂以及集体记忆的湮灭,让人们难以在其中再找到幸福感、荣誉感与归属感。

(三)建筑形态趋同乏韵

走过黄巢村的街道,几乎已经看不到地域文化和民俗文化的元素提取与运用,原来用来镇宅驱邪之用的石狮子、“泰山石敢当”等镇宅石逐渐消失不见,传统三合院、四合院的建筑布局形态也被自建规整的二层洋房建筑或是独栋别墅建筑取代(如图4),偶尔能看到几栋平房建筑让人感觉是地域化建筑民居的幻化,但识别度也不高,风土特色气息不明显,相反在很大程度上被同质和均质化的很严重,即便是这样存在的也十分稀少。反映出黄巢村的建筑发展在城镇化席卷下,村落发展偏离了传统的轨道,千篇一律的水泥白墙、现代门窗,使用现代材料、现代工艺,建筑外立面被现代涂料覆盖,破坏了村落原本的建筑生态美。硬质水泥覆盖于石板路上,破坏了传统村落外貌整体性和协调性,让原本具有乡土气息的建筑因为体制化而失去了韵味和内涵。抛弃了本土特色与地域记忆,记忆载体的同化让村民难以获得专属的认同感与归属感。

三、集体记忆视域下黄巢村风土建筑营造指导原则

(一)集体性原则

所谓集体性原则,指村民作为村落的建造者、使用者和管理者,具有不可动摇的主体地位;村民又作为村落集体记忆的物质载体,让村民集体切实参与进来,是激发和再现集体记忆的重要一环。在进行黄巢村风土建筑的营造中,积极听取采纳村民合理的意见,如村民提出采茶文化节所需的活动场所,生活民俗仪式(婚丧嫁娶)的空间需求等。群策群力、共建共享,努力为集体打造共同的活动空间和环境,同时激发村民建造、管理、维护的激情,增强村民集体认同感和归属感。

(二)延续性原则

保证物质形态要素的存续是保障记忆连续性的重要方式。聚落原生风土建筑作为聚落历史发展的见证,其本身就承载了聚落发展的延续性。通过风土建筑的外观造型风格和历史文化印记给人带来立体化的感官体验,让人通过建筑形态回溯聚落的发展和变迁。营造建设中要尽可能地保留建筑的原有结构美、造型美,延续地域建筑的特色历史面貌。比如对黄巢村委大院的的修复和营造中,拆除变异要素,通过复原、类推、拼贴等方式对集体记忆进行补充和重构,从而保护具有历史感观的延续性。

(三)多样性原则

集体记忆不是固化和一成不变的,集体记忆是多样化的,这包含社会需求的多样化、社会生活的多样化、价值观的多样化等方面。对黄巢村风土建筑的营造,应有效保留聚落原生建筑即有元素,如毛石路、土坯墙、木构坡顶、平顶、囤顶等,同时也要顺应时代发展需求导向,添加多样化内容、空间或形式。在对室内空间布局上,可依据房屋朝向和尺寸进行添加新生的功能与多样化的空间,整合新旧空间功能,满足现代化生活的功能需求。

(四)风土性原则

风土性是地域文化的基础。广泛存在于村落和人们生活中的文化特性,它反映出一个地域不同时期的历史、文化和特色,影响了每个人的生活和思维方式。风土性形成了一个共同的文化认同。它使村落内部的人们感到凝聚和团结,并有助于缓解冲突和不和谐。在黄巢村的营造中,结合场地基础条件,因地制宜,深入挖掘风土性文化特色,如民居传统布局、镇宅石、老物件、黄巢事迹传说、相关历史遗迹、特色民风民俗等风土特色元素,显现黄巢村的风土民情,对重塑村落文化价值认同也具有积极作用。

四、集体记忆视域下黄巢村风土建筑营造策略

通过前文对集体记忆、风土建筑以及黄巢村文化历史和发展现状的梳理,本文基于集体记忆的视角,通过提取黄巢村的集体记忆元素,以“续存—融合—再现”的设计策略,针对场所空间与功能进行修复与完善,再现黄巢的乡土生活与传统文化特色[8],逐步重拾聚落文化记忆,延续断裂的集体记忆,重塑聚落的文化价值认同。

(一)存续:重拾风土特色,留存记忆元素

黄巢村毛石墙、镇宅石、土坯房、老物件、特色民俗等是黄巢风土民情的重要体现,对村民具有十分特殊的意义。黄巢村的民居建筑最早依河而建,分布在河流两岸,院落呈方形,一般以三合院为主,三间正房在北,坐北朝南,院墙底部约半米为毛石垒制,毛石块上方以土坯垒制而成(如图5)[6]124。院门多在东南侧,用石头垒制而成,在大门门柱下方,各嵌有一只石狮,与大门融为一体,起到镇宅辟邪之用。除了石狮子外,“泰山石敢当”也是黄巢村有名镇宅辟邪之物,许多家门对着路口的人家,会在大门口门柱下方嵌入“泰山石敢当”为自己驱邪避讳。黄巢村人临河而居,家中安放镇宅石以及讲究风水,体现黄巢人对生活的期待和追求,民居建筑艺术和地理环境相得益彰[6]122,颇具风土特色。近些年来,由于城市化影响,许多村民选择在靠近交通要道的地方修建与村落风格形态违和的独栋小楼建筑,这种建筑形成于村民趋向城市化,未融入地域环境而形成的单一建筑形式,建筑色彩绚丽,却与原本的风土建筑风格相差径庭。面对这种情况,针对如何重拾风土特色,延续黄巢村的集体记忆,需从多个维度进行规划研究。如对道路沿线和村道旁的建设开发进行合理规划和严格控制审批,确保范围内的建筑数量、建筑高度、布局分布和风格形态;对合院式风土建筑和碉房式建筑相结合的特色风土民居进行保护,采用传统建筑营建手段[9],用料恪守地方原则,当地的麦秸黄土混合的夯土材料、垒砌拼接的毛石墙、地面的青条石,就地取材的木质材料等,兼顾适当采用现代材料和手段进行修复维护。同时注重空间肌理的保留,肌理符号带有明显的地域特征,具有很强的可识别性,对肌理的保留,可为村落集体记忆提供可追寻的载体,将村落形式与人的活动有机结合在一起,从而以建筑特有的肌理彰显村落特有的整体特征。重拾黄巢的风土本色,奠定特色风土风貌的延续基础。

(二)融合:激活空间记忆,营造文化氛围

现实生活中,集体记忆的展示需要通过物质化的场所,集体记忆通过物质载体或其他形态与大众进行接触。风土建筑是延续村落集体记忆的重要物质载体[10]44,当代村落风土建筑以乡土构筑为原型,进行逻辑化设计表达,通过现代建筑语言与材料的诠释,传达出建筑的精髓,塑造识别性与价值认同感[11]74。说明在村落的保护与发展过程中不仅要注重自身特色,延续传统风貌和历史文脉,也要发挥主观能动性,采用现代化技术,把“新旧结合”理念运用到对风土建筑的保护与改造中。黄巢村从现状来看,交通不便,相对贫困,人口流失、生活艰难。村民几乎没有居住、生产外的日常活动场所和室外公共活动空间,大到婚丧嫁娶,小到日常闲聊活动都需要开敞的开放公共空内间[12]136。因此对公共建筑空间的改造,基于居民的实际需求来改善生活环境[12]136;公共建筑的空间设计,保留普通民居原有的三合院或四合院结构形式,采用原有的建筑构架、屋顶等;引入现代化生活方式,增加新的功能空间,民俗表演、老年活动、农耕展览、图书浏览和乡村振兴讲堂等功能空间,这些功能空间能更好的充实农民群众的生活形态,达到现代生活理念与乡村文化的融合和重建,构建地域性、文化性的记忆场所。以“黄巢村民之家”为例,选址在村落的道路的交汇衔接处(如图6),不但步行可达性强,汇集人流的同时也强化了空间的交往功能,结合原有的地形和交通节点设立公共配套,服务村民的同时延续村落的历史风貌,体现田园风光与风土人情。设计采用半围合院落的空间原型。场地的方形轮廓被界定为建筑的外边界。院落内轮廓以功能划分为基础[12]136,村民集聚的议事、办公、阅览、公共卫生间等共同形成围聚感,而内广场成为公共活动的空间,并在整个建筑中占据核心地位,空间中围坐着男女老少[13]76,聊着家长里短,承载着村民的精神生活(如图7)。农忙时可用做晾晒粮食、节日时举行节日活动使用。为打破在空间布局的局限性,在场内外围移栽数棵古树作为一个节点,当作整个空间的“在地之灵”,成为未来村民精神生活的记忆场所,激活空间记忆,营造文化氛围。整体对功能的排布,对内外空间衔接都考虑恰如其分,以点带线、以线成面,最终与周边村落建筑浑然一体,达到“润物细无声”的意境[14],展现建筑的风土之美,不断增强村民的归属感和认同感。村民利用这些空间举办民俗表演、宾客宴请、节日活动等,重新找回旧日的聚落文化与风土习俗,回归朴实、简约,充满真实的本土情感。

(三)再现:还原场景记忆,增强归属认同

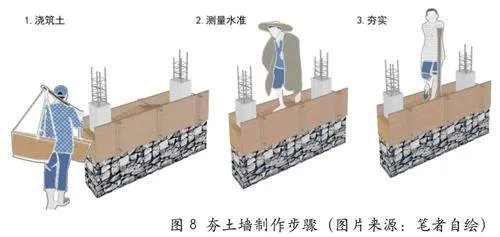

建筑设计通过挖掘乡村地域文化中的文化原型基因,对建筑形态表达进行概念化隐喻[11]73,是再现乡村集体记忆的有效方式。随着现代科学技术的发展,现代的建筑材料不再仅仅是传统的木材、石材、砖瓦材料,而是出现许多新型材料,建造水平也得到极大的提高,这对我们进行黄巢村更新改造起到了很大的技术支持,使用新材料、新技术进行针对性设计,实现材料创新的同时依然能呈现浓厚的风土特色,实现风土性建筑营造目标。对于年久失修、人去楼空但具有使用价值或者依然有承重能力的风土建筑,采用新技术、新材料对建筑中能够留存风土记忆的特色外墙、屋面、维护结构、烟囱、门头恰当地利用改造,从质感和肌理方面下苦功夫,使老宅获得新生,还原场景,引导村民重拾消逝的集体记忆。在保护风土和传承文化的同时,还可以面向公众开放,给村落带来可观的经济和社会效益。对于一些无法使用或濒临倒塌的老建筑,并且着眼于添加新功能需求,借鉴相关优秀案例进行重建,提高环境品质,塑造一个为村民归属感而存在的精神场所。例如云南“永安之心”村民议事中心,设计基于当地本土材料、施工和工艺水平,从低成本建造策略的角度,与当地工艺协作,联手村民进行议事点的建造[13]73,增加现代功能需求,满足生活需要,塑造精神场所。黄巢村的建筑基本由毛石、夯土、木料、青瓦混合为材料建造而成。因此对“村民之家”的材料选择恪守地方原则,用材和构造上体现现代技术与传统文化的邂逅,用建筑钢架混泥土作为主体框架和承重结构,外立面采用夯土材料来回应村落的在地风貌(如图8)。建造先确定主体结构,浇灌完成混凝土构造柱结构后,底部半米仍采用毛石垒制,以上部分在特制木模板槽中倒入根据本地土壤颗粒级配情况优化的土料,并以墙体平面为参考,人工分不同层次实施锤打后机械夯实,增强土墙的平整度和密实度,直到预期建筑高度,在此基础上进行钢筋混凝土圈梁及顶部的加固和屋顶的建造施工,夯土配料中的黄土就地取材,其他材料可以直接搬运到现场。除造价考虑之外,这对施工来说,减少了施工机械的介入,体现了低技化的设计策略[13]73。对村民来说,保证了地域的传统建筑风貌和设计优点,增加了功能需求也增加了建筑物的使用寿命。村民被抛入一个似曾相识的环境场所,既可以改变生活质量,提高生活品质,同时也能激活村民的集体记忆,增进归属认同。对于其他空间建造亦可通过此方法。

五、结语

传统聚落风土建筑是集体记忆的物质载体,蕴含着地域风土文化特色,承载着村民对村落的乡愁情感[10]44。通过对黄巢村的风土建筑现状困境的深入分析,由集体记忆概念引入,构建集体记忆与风土建筑之间的内在联系,以黄巢村风土建筑空间营造为切入,通过对风土建筑修护和营造,探索风土建筑营造策略,注重对乡村聚落集体记忆的回溯和可持续发展,让村民在村落重塑中印证身份,逐步重新拾回消逝的集体记忆,延续断裂的集体记忆[15],重塑乡村文化价值的归属感和认同感;同时依托现代技术合理再生,对传统聚落风土建筑保护和发展尽一份力量。

参考文献:

[1]常青.我国风土建筑的谱系构成及传承前景概观——基于体系化的标本保存与整体再生目标[J].建筑学报,2016(10):1-9.

[2]李兴军.集体记忆研究文献综述[J].上海教育科研,2009(4):8-10,21.

[3]常青.风土观与建筑本土化风土建筑谱系研究纲要[J].时代建筑,2013(3):10-15.

[4]常青.略论传统聚落的风土保护与再生[J].建筑师,2005(3):87-90.

[5]杨梦娇,高博.唤醒集体记忆的传统村落文化空间更新设计研究[J].城市设计,2023(1):12-17.

[6]魏晓霰.黄巢村村落民俗拾零[J].民俗研究,2007(2):121-128.

[7]白雪,李睿哲,付奇.留住乡愁记忆赋能乡村振兴[N].新华日报,2024-04-12(5).

[8]褚海峰,陈姚,黄书华.基于集体记忆的城市历史文化街区景观重塑策略——以北海老街为例[J].湖南包装,2023(1):95-98.

[9]张龙.基于乡土记忆的藏族传统村落公共空间重塑研究[J].山西建筑,2023(18):35-38.

[10]周雅琴,吴波,王佳瑞.基于红色集体记忆视角下智慧文博的设计策略[J].艺术与设计(理论),2021(7):43-45.

[11]倪睿贤,陈剑飞,林绍康.基于集体记忆的当代乡村文化建筑形态设计研究[J].城市建筑,2018(35):73-75.

[12]袁烽.庇护之所永安之心村民议事中心[J].室内设计与装修,2021(10):136-137.

[13]袁烽,高伟哲.营造山区乡村共享空间——“永安之心”村民议事中心扶贫设计札记[J].建筑学报,2021(5):70-76.

[14]李健斌,黎爱芬.风土对话佛山新城荷岳步行桥[J].风景园林,2016(3):52-59.

[15]周芳,郭谦.基于集体记忆的广州传统社区保护更新设计研究——以广州泮塘片区更新设计为例[J].城市建筑,2019(34):173-176,180.

作者简介:刘海松,济南大学美术与设计学院硕士研究生。研究方向:环境艺术设计、建筑环境设计。

通讯作者:刘强,建筑与设计双硕士,济南大学土木建筑学院副教授。研究方向:传统建筑、建筑环境、建筑美学等。

基金项目:本文系山东省社会科学规划项目“乡村振兴背景下的山东古村落融合规划研究”(19CWYJ03)阶段性研究成果。