摘" 要:运用CiteSpace对中国知网期刊数据库中人工智能赋能文化遗产领域的文献进行梳理与分析,从文献关键词聚类图谱和时间轴图谱中分析研究热点和研究趋势。对已有研究成果的特征进行评述,展望文化遗产数字化保护、传承与应用的未来研究方向。在国内人工智能赋能文化遗产领域的研究文献中,热点研究主题可归纳为:文化遗产知识的抽取、分类与组织,文化遗产图像内容的识别、分类与修复,文化遗产数字化创新设计与应用。随着人工智能技术的不断发展,未来需要不断丰富与建构理论体系、设计方法与应用路径,充分发挥人工智能技术对于文化遗产数字化保护、传承与应用的促进作用。

关键词:人工智能;文化遗产;研究综述;CiteSpace

近年来,随着人工智能(AI)的迅速发展,国内学者在人工智能技术赋能文化遗产领域展开了一系列理论研究与实践探索。2023年,人工智能生成内容(AIGC)蓬勃发展,为文化遗产的创造性转化与利用提供了新的驱动力。通过对当前国内人工智能赋能文化遗产领域的研究文献进行梳理与分析,归纳研究热点,展望未来趋势,从而为文化遗产的数字化保护、传承与应用的研究提供更多的思路。

一、人工智能赋能文化遗产领域的研究文献计量分析

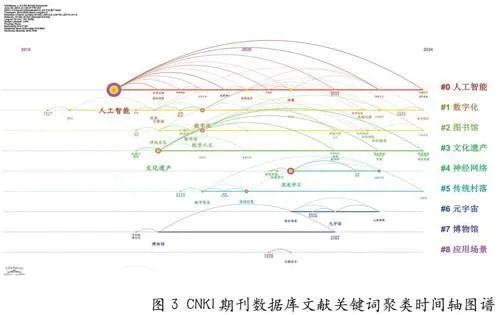

笔者在中国知网期刊数据库中以主题=“人工智能”+“文化遗产”为检索方式进行检索,以主题=“人工智能”+“非遗”的检索方式进行补充检索,共得到314条文献记录,文献的发表时间为2012年1月1日至2024年6月21日。由于笔者主要对文献中的关键词展开分析,因此在检索结果中剔除了会议记录、社论、报告等材料,最终得到242篇文献作为文献分析的数据源。基于时间分布的文献发表数量可以从宏观角度反映该研究领域的发展状况,由图1可知,2012年至2024年,中国知网期刊数据库中相关文献的发文量呈现出稳步上升趋势。2017年12月,工业和信息化部印发的《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》中提出了促进人工智能产业发展的指导方针[1]。国内学者积极投身于人工智能相关学科发展、理论建模和技术创新的研究当中。因此,在2019年,国内出现了第一波文献发表数量的小高峰。2023年,AIGC凭借其先进的深度学习算法和图像生成能力,为文化遗产的创新设计与应用提供了新的驱动力。该技术引起了国内学界的广泛关注,人工智能技术与文化遗产相结合的研究迎来了新的高潮,相关研究文献的发表数量激增。

二、人工智能赋能文化遗产领域的研究热点与研究趋势分析

(一)研究热点分析

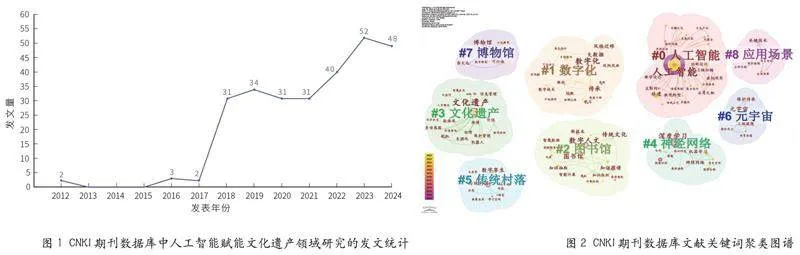

CiteSpace作为知识图谱绘制工具,通过对特定知识领域的文献进行分析,可以将该领域的演进历程集中展现在可视化图谱上[2]。关键词是文章的核心概括,其在知识图谱中出现的频次与研究热度呈正相关,通过对聚类中高频关键词的分析可以快速梳理该领域的研究主题与热点[3]。笔者使用CiteSpace(6.2版本)对242篇期刊文献进行分析,得到关键词聚类图谱(如图2)。通过图谱可知,国内对于人工智能赋能文化遗产领域的研究共形成九个聚类知识群体。在每个聚类中,关键词文本的字号大小与其出现的频次呈正比,字号越大出现的频次也就相对越高,高频关键词反映了国内的研究热点与方向。笔者以高频关键词为核心对图谱中各聚类的分析如下。聚类#0人工智能:以人工智能、非遗、创新设计等关键词为核心的聚类。人工智能能够快速生成与迭代文本、图像以及视频等内容,为文化遗产数字化创新设计与应用提供了新的手段。聚类#1数字化:以数字化、传承、风格迁移、创新等关键词为核心的聚类。风格迁移主要利用预先训练的神经网络模型对图像中的内容和风格特征进行分离与重组,为文化遗产的图案与图形创新提供新的方式与路径。聚类#2图书馆:以数字人文、传统文化、知识图谱、知识抽取、知识组织等关键词为核心的聚类。在人工智能技术的支持下,国内学界对文化遗产文本内容自动化的抽取、分类与组织展开了研究,并在此基础上构建知识图谱,从而完成文化遗产文本信息的数字化保存、组织与利用。聚类#3文化遗产:以文化遗产、数据库、保护管理、信息管理等关键词为核心的聚类。基于人工智能技术的文化遗产信息数字化与数据化处理的研究,主要体现在运用AI辅助内容解析、多级标注、数据分类等信息保护与管理工作。聚类#4神经网络:以机器学习、深度学习、神经网络、图像识别、图像分割等关键词为核心的聚类。深度学习主要通过神经网络实现图像识别、目标检测和图像分割等复杂任务的自动化,广泛应用于文化遗产的视觉特征识别与处理、智能修复、图像分类等研究[4]。聚类#5传统村落:以传统村落、数字孪生等关键词为核心的聚类。通过深度学习技术提取传统村落的空间特征,并利用AIGC技术支持传统村落的数字孪生设计,以构建虚实结合的沉浸式体验空间。聚类#7博物馆:以博物馆、数字教育、公众教育等关键词为核心的聚类。人工智能的发展推动了博物馆的智慧化建设,以多样化的展览与传播形式丰富了公众教育的新模式。除上述聚类外,在#6元宇宙和#8应用场景的聚类中,保护传承、关键技术等关键词的出现,反映出国内学者对于人工智能技术在文化遗产数字化应用中的探索与实践。

(二)研究趋势分析

在CiteSpace中对242篇期刊文献进行关键词聚类分析,并以时间轴的形式绘制2015年至2024年人工智能赋能文化遗产领域研究的关键词聚类时间轴图谱(如图3),由于2012年至2014年国内相关研究的发文量仅有2篇,因此未能形成聚类图谱。在“数字化”聚类中,学习、发展、传承、创新和保护都是该聚类中较早出现的高频关键词。这表明,在该研究领域的早期,运用人工智能技术辅助文化遗产的数字化保护、传承与创新是较为热门的研究方向。2020年后,该领域中风格迁移相关的研究逐渐增多。“人工智能”是包含关键词最多的聚类。2020年后,创新设计和非遗出现频次较高,表明近年来国内学者在人工智能赋能非遗创新设计的研究中展开了较多的探索。2022年至2024年,知识组织、知识抽取和知识图谱的出现,说明针对文化遗产的自动化知识抽取、分类与组织逐渐成为该领域内的研究前沿。“神经网络”聚类出现在2020年至2023年,由该聚类可知,在文化遗产领域的智能化图像识别方面,主要应用神经网络、机器学习与深度学习等技术。在“文化遗产”聚类中,2022年至2024年数据库、保护管理和信息管理等关键词出现,基于人工智能技术构建智能化的数据库,实现文化遗产数字化信息保护与管理成为了该领域新的研究热点。

三、人工智能赋能文化遗产领域的热点研究主题分析

根据关键词聚类图谱中的高频关键词可以归纳该领域的热点研究主题。第一,根据聚类#2图书馆中的知识图谱、知识抽取、知识组织,聚类#3文化遗产中的数据库、保护管理、信息管理,可归纳出热点研究主题一:文化遗产知识的抽取、分类与组织。第二,根据聚类#4神经网络中的图像识别、图像分割,结合已有研究文献,可归纳出热点研究主题二:文化遗产图像内容的识别、分类与修复。第三,根据聚类#0人工智能中的非遗、创新设计,聚类#1数字化中的风格迁移、创新,聚类#5传统村落中的数字孪生,聚类#6元宇宙中的三维建模,聚类#7博物馆中的数字教育、公众教育,可归纳出热点研究主题三:文化遗产数字化创新设计与应用。“文化遗产知识的抽取、分类与组织”探索了人工智能介入下文化遗产文本属性和内容的抽取与分类方法,自动化构建知识图谱的手段以及搭建智能化知识库的路径。“文化遗产图像内容的识别、分类与修复”针对文化遗产图像资料的智能化图像识别、图像分类、图像分割、特征提取、目标检测等方法展开研究。“文化遗产数字化创新设计与应用”则关注人工智能介入下文化遗产数字化的创造性转化与利用,通过实践验证设计方法、策略与流程的可行性。三个热点研究主题各有不同但又紧密关联,体现了智能时代下文化遗产数字化保护、传承与应用的研究路径。

(一)人工智能赋能文化遗产知识的抽取、分类与组织

国内学者运用机器学习、深度学习等智能算法,探索了人工智能介入下文化遗产知识自动化抽取、分类与组织的方法,智能生成知识图谱的策略以及文化遗产数据活化利用的路径。在知识抽取方面,范涛等[5]构建了一种基于深度学习的非遗语义抽取模型,并验证了该模型在学习、抽取非遗文本序列的语义信息与短语特征方面具备优越性。在知识分类、组织以及知识图谱的构建方面,陈昱成等[6]基于大语言模型(BERT、ERNIE)和生成式模型Baichuan-7B构建了非遗项目类别分类器,对非遗科尔沁叙事民歌的历史起源、代表作品、传承现状进行分类与组织,并构建知识图谱。在数据活化利用方面,范炜等[7]以非遗羌年为例,从多元异构数据资源中生成了非遗智慧数据,探索了大语言模型与知识库相结合的非遗数据智能分析与活化利用路径。

(二)人工智能赋能文化遗产图像内容的识别、分类与修复

基于深度学习技术,学者们探索了文化遗产图像的自动化识别、分类、修复与特征提取的方法,运用人工智能算法辅助文化遗产图像数字化保存与虚拟修复的工作。在图像识别与分类方面,周泽聿等[8]构建了基于Xception模型的中华传统刺绣图像分类模型,结合深度学习和迁移学习,有效提升了刺绣图像分类的准确率。陈玉红等[9]提出了一种基于卷积神经网络的唐卡尊像自动分类方法,并验证了该方法可以提高图像分类的准确率。在图像分割方面,陈鋆纯等[10]利用U-Net深度学习网络自动化分割了花瑶挑花纹样,提取了纹样图像的构图与色彩语义特征,并通过风格迁移技术生成了新的纹样图像。此外,如何运用人工智能技术保护与修复壁画遗产,是文化遗产图像智能处理领域的一个重要课题[11]。杨挺等[12]提出了一种基于人工神经网络(ANN)的图像修复算法(SOM),利用SOM算法对壁画中的破损区域进行修复。

(三)人工智能赋能文化遗产数字化创新设计与应用

在人工智能的介入下,学者们探讨了文化遗产数字化创新设计应用的策略与路径,搭建了智能辅助设计系统,探索了AIGC模型的训练方法,数字化创新设计的手段与流程更加智能化和自动化,不断推进文化遗产的创造性转化与利用。在人工智能赋能文化遗产数字化应用的策略与路径研究方面,杨京玲等[13]提出了AIGC技术在非遗桃花坞木版年画家居设计中的创新性应用路径与方法。在文化遗产智能设计流程的研究方面,张悦等[14]提出了人工智能技术介入下的凤阳凤画数字化设计流程,通过YOLO算法实现凤画图像特征的识别和提取,利用Cycle GAN图像风格迁移网络生成了不同风格特征的凤画图案图像。在智能辅助设计系统的建构方面,崔因等[15]采用Canny边缘检测算法提取了磁州窑的纹样特征,运用深度神经网络和对抗网络技术构建了磁州窑装饰纹样智能辅助设计系统。在AIGC模型的训练方面,于鹏等[16]以服饰视觉特征辨识性为切入点,通过相对较少的训练集图像数量、迭代步数和训练时长,在Stable Diffusion中运用Lora模型实现了苗族服饰特征的风格迁移与图像生成。

四、人工智能赋能文化遗产领域的研究与应用评述

(一)已有研究成果的特征

通过对文献的分析与梳理,笔者发现已有研究呈现出以下特征:第一,文化遗产知识的智能化抽取、分类与组织,信息检索与管理以及知识图谱自动化构建的研究成果相对较多,而对于文化遗产智慧数据生成与活化利用路径的研究不足。第二,文化与社会效益的研究热度相对较高,经济效益与产业融合的研究关注度相对较低。为挖掘人工智能赋能下文化遗产保护、传承与应用的社会效益,文化遗产的数字化展示、传播与应用成为国内学者的主要研究方向之一。关于人工智能驱动下文化遗产创造性转化与利用所产生的经济价值,文化遗产与其他产业融合发展所产生的经济效益的研究文献相对较少。第三,人工智能赋能文化遗产数字化设计与应用的研究较多,学界大多关注图案纹样的创新与产品概念设计方案的智能生成。在基础理论探索与设计方法构建方面的研究不足,对于理论体系的支撑和方法论的挖掘有待深入。

(二)人工智能在文化遗产数字化设计与应用中存在的问题

现阶段,人工智能的内容生成技术存在一定的局限性,其生成的内容大多基于已有的数据和模型,易出现内容同质化问题,需要解决生成内容同质化与数字文化需求多元化之间的矛盾。同时在文化遗产图像内容的识别、学习与转译中,人工智能无法真正理解文化内涵与图案寓意,导致其生成的图像缺乏文化内涵的表达。此外,将理论方法应用于实践所产生的结果与预期效果存在些许偏差,其原因可能在于:一方面,针对特定文化遗产主题的AIGC模型训练方法还处在初步探索阶段,AIGC模型的美学效果和内容生成的可控性需要优化与提升;另一方面,人工智能赋能下的文化遗产智能设计方法需要不断地丰富、发展与验证,以增强其易用性与普适性。

五、研究展望

随着人工智能生成技术的发展,文本、图像、视频等内容学习的精准性和输出的可控性将显著提升,为后续的研究与探索提供更多的可能性。在文化遗产数字化保护、传承与应用的研究中,需要确立鲜明的问题导向,探索新的发展理念,不断推动文化遗产数字化与智能化发展的新格局。通过上述文献分析,笔者认为该领域的研究展望如下:第一,需要不断构建和挖掘文化遗产知识自动化抽取、分类与组织的方法,探索全面、高效的知识图谱自动化构建路径。第二,在AIGC技术的支持下,不断丰富文化遗产图像内容自动化识别与分类的方法,建构文化遗产智能修复的路径。第三,在文化遗产数字化创新设计与应用方面:一是AIGC模型训练的方法与流程需不断探索,例如,训练集中文化遗产图像资料的采集与筛选标准,图像与文本标签的写入方法,提示词文本内容的构成结构等规范需要不断地探索与确立。二是人工智能赋能下设计方法的建构以及设计流程的优化,探索文化遗产智能辅助设计系统的搭建与迭代路径,拓展人工智能在设计领域中应用的广度与深度。三是针对人工智能生成内容的评估方法与模型的构建,即面向批量生成的概念设计方案,需确立评价指标,构建高效的评价体系与评估模型以实现概念设计方案的有效筛选,助力设计方案的快速输出与迭代。

参考文献:

[1]工信部网站.工业和信息化部关于印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》的通知[EB/OL].[2017-12-15].https://www.cac.gov.cn/2017-12/15/c_1122114520.htm.

[2]陈悦,陈超美,刘则渊,等.CiteSpace知识图谱的方法论功能[J].科学学研究,2015(2):242-253.

[3]吴珏,俞佳楠,陈絮菲.沉浸式虚拟技术在文化遗产领域的研究现状与热点分析[J].创意与设计,2022(3):71-80.

[4]马进,张彤彤,钱晓松,等.人工智能在非物质文化遗产保护与传承中的应用研究现状[J].包装工程,2023(8):1-14,36.

[5]范涛,王昊,张宝隆.基于远程监督和深度学习的非物质文化遗产文本属性抽取研究[J].情报理论与实践,2021(10):1-7,17.

[6]陈昱成,黎洋,刘江峰,等.AIGC视角下非物质文化遗产知识图谱的构建研究[J].科技情报研究,2024(2):115-128.

[7]范炜,曾蕾.AI新时代面向文化遗产活化利用的智慧数据生成路径探析[J].中国图书馆学报,2024(2):4-29.

[8]周泽聿,王昊,张小琴,等.基于Xception-TD的中华传统刺绣分类模型构建[J].数据分析与知识发现,2022(C1):338-347.

[9]陈玉红,刘晓静.基于卷积神经网络的唐卡尊像自动分类研究[J].计算机技术与发展,2021(12):167-174.

[10]陈鋆纯,彭坚,郭寅曼,等.基于花瑶挑花纹样风格化图像的辅助设计研究[J].包装工程,2022(14):246-253.

[11]窦金花,张彬蕊,钱晓松.人工智能赋能文化遗产领域的研究综述——基于CiteSpace的可视化分析[J].包装工程,2023(14):1-20.

[12]杨挺,王双双,盆海波,等.基于改进SOM的壁画图像裂缝自动识别与修复[J].天津大学学报(自然科学与工程技术版),2020(9):932-938.

[13]杨京玲,陈燕雯.基于AIGC的桃花坞木版年画在家居设计中的创新应用研究[J].包装工程,2024(12):465-473.

[14]张悦,高安格.人工智能背景下凤阳凤画数字化设计创新研究[J].包装工程,2023(24):50-57.

[15]崔因,杨建明,李芳,等.磁州窑装饰纹样智能辅助设计研究[J].包装工程,2023(16):1-9.

[16]于鹏,张毅.从特征辨识到图像生成:基于AIGC范式的苗族服饰设计[J].丝绸,2024(3):1-10.

作者简介:刘亦武,桂林电子科技大学艺术与设计学院硕士研究生。

通讯作者:李旭,桂林电子科技大学艺术与设计学院教授。

基金项目:本文系2023年广西哲学社会科学研究一般项目“人工智能辅助广西传统民族纹饰图像资料挖掘及知识图谱数据库构建研究”(23BMZ007);2024年广西研究生教育创新计划项目“生成式人工智能赋能下广西苗族装饰纹样在数字文化创意产品中的应用研究”(YCSW2024321)研究成果。