摘" 要:本文主要从《点石斋画报》中的书法与初始状态下的平面设计结合后的美术作品的视角出发,考察其二者结合的动因,总结由此而导致的近代美术中呈现出的新特点,并讨论艺术史视阈下近代美术嬗变的意义。近代美术中呈现出美术平民化、书法美术化以及传统画师向现代平面设计师转型等特点,近代美术的嬗变为后世书法及美术的发展带来了积极的影响。

关键词:书法;平面设计;近代美术;点石斋画报

随着近几十年来晚清的史料不断被发掘,学界对于晚清及民国时期报刊的关注度持续升高,尤其是近些年来兴起的《点石斋画报》热,逐渐使晚清画报所涉及的近代美术史成为一门显学。就笔者目前所见的研究成果而言,其中不少是从史学及画报中文字内容本身展开的考证,亦有从媒介、视觉现代性等视角去探讨该画报的开创性意义,但关注该画报中书法字体与初始状态下的平面设计进行结合的相关研究却不多见。在下文中,笔者将从《点石斋画报》中书法与平面设计的视角出发,以分析其二者结合的动因、近代美术中所呈现出的新特点以及艺术史视阈下近代美术嬗变的意义这三个方面为中心展开讨论。

一、《点石斋画报》中书法与平面设计结合的动因分析

《点石斋画报》创刊的那一历史阶段已基本具备创办画报的技术以及平台等诸多方面的条件,可认为在该阶段中若未出现《点石斋画报》,也会出现同类型的其他画报,只是出现的时间可能稍早于或晚于1884年。因文章篇幅有限,对于从宏观的角度来分析那一时期书法与初始状态下的平面设计结合的动因不展开讨论,仅从微观的角度来讨论。微观方面的原因主要有:石印技术的传入、点石斋主人有意将书法与绘画进行结合以及画师们观念的转变。

(一)石印技术的传入

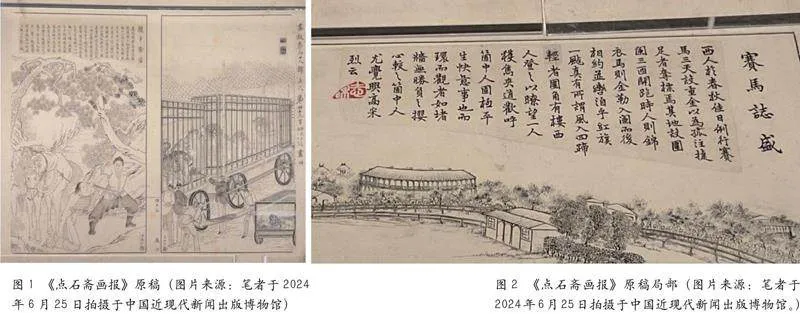

19世纪30年代左右石印技术的传入,为半个世纪后书法与初始状态下的平面设计在《点石斋画报》中的结合创造了可能性。尤其是1878年申报馆引进了新式石印机器,并成立了点石斋书局,而该机器尤擅印制书画作品[1]79。如1879年1月1日新年第一期《申报》刊登的一则《楹联出售》的广告中所写:“凡字之波折、画之皴染,皆与原本不爽毫厘。”[1]78而目前的研究成果表明美查引进的是当时最先进的照相石印技术,该技术通过摄影来完成绘石过程,不仅可复制新鲜原稿,也可完成翻拍和印刷,甚至可以放大或缩印[1]80。因该技术媒介功能的强大,故可使大量文字与画作分工完成。从《点石斋画报》原稿(如图1)及其局部(如图2)中可看出在画报的制作过程中,画作、文字与印章皆存在不同程度的拼贴,甚至是涂改。这种方式可提高容错率,以保证印刷成品的稳定性。

若从中国传统文人的视角来看,画作的绘制与书法的书写是可以合一的,而且从理论的角度来看,传统的文人亦可完成如《点石斋画报》这样的“视觉文化产品”[1]134。但从现实的角度来看,在大批量绘制或书写的过程中可能会出现一些偶然或不确定的因素而导致小差错的出现,所以在作品产出的稳定性方面是难以保证的。故可认为,正是因为在《点石斋画报》制作的过程中采用了先进的照相石印技术,才使大批量的图与文进行了精准的结合。

(二)点石斋主人有意将书法字体与绘画进行结合

虽然将书法与绘画进行结合的形式在传统的国画作品中早已出现过,但本文所讨论的是在机械复制时代下二者进行结合的相关问题,这与半机械化或者纯手写时代下二者结合的性质是有差异的,前者注重标准化的生产过程,而后者则注重画师或书家对画面把控的能力。

在美查创办《点石斋画报》之后,点石斋主人也是有意将书法字体与绘画作品进行结合。从《请各处名手专画新闻启》中的“另纸书明事之原委”以及“题头空少许”等话语可以看出,画师需要另附纸张说明所画的内容,并没有让画师直接提供画作,而是要求将题头部分空出,由此可说明点石斋主人不仅是有意将文字与图像进行结合,并且有统一且规范的排版要求①。因画报中的文字可根据情况来调整或修改,所以虽为书法字体,但与传统的书法已有较大差异,可视之为画作的文字说明,并从属于画作。

(三)画师们观念的转变

从微观的角度来看,《点石斋画报》中书法与初始状态下的平面设计的首次结合与吴友如(约1840-1893)等画师观念的转变有较大的关系。若画师们仍抓着传统的东西不放,即使有先进的石印技术,美查也创办了《点石斋画报》,点石斋主人也在《申报》上刊登出了《请各处名手专画新闻启》,画师们可能也不一定愿意通过绘画去表现“可惊可喜之事”,即便有保守的画师愿意去尝试,可能最多只能算得上是书法与绘画的结合,这种绘画作品还不能称之为初始状态下的平面设计作品。而吴友如却大胆地将介绍外国的风俗景物、高楼大厦、火车轮船等新事物都作为绘画的素材[2]91。他认为:

绘画当跟时代而变迁,时代有这东西,尽可取为画材。我们瞧了宋元人的画,没有个不以为古雅绝俗,岂知在宋元人当时作画,也不过画些眼前景吧了。那么现在既有新事物和我们接触,为什么要把它拒绝呢![2]91

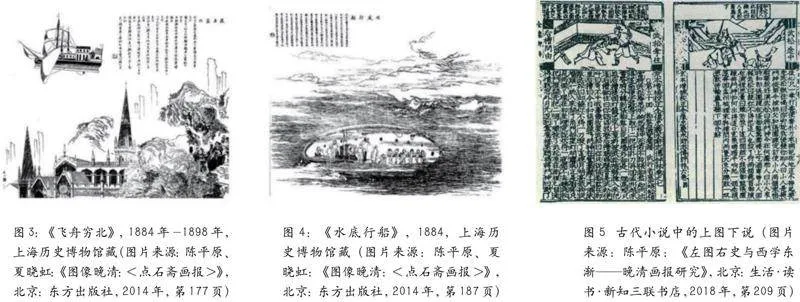

在吴友如的提倡下,有周慕桥、何元俊、田子琳、符艮心、马子明、顾月洲、吴子美、沈梅坡、王钊、贾醒卿、管劬安、金蟾香等画师的追随[2]91。本来点石斋主人是有意将题跋的形式运用到《点石斋画报》中,使书法与绘画进行结合,其形式本身并不算是创新。也正是因为众多画师观念的转变,才使得《点石斋画报》的部分画面,如《飞舟穷北》(如图3)《水底行船》(如图4)等表现出想象与一定的设计意味②。虽然当时的画师还未具有现代平面设计的意识,但若以结果为导向,当时的《点石斋画报》不仅满足现代平面设计中标准化制作以及大批量印刷等特点,并且这类画作与传统的绘画有一定的差别,是“西学东渐”后的产物。因此,点石斋主人原计划的绘画作品已成为了初始状态下的平面设计作品,使书法与平面设计的结合成为现实。

综上所述,书法与初始状态下的平面设计在《点石斋画报》中结合的动因主要为新技术的引入、画报主办方的有意安排以及画师们观念的转变,但可能也会存在因偶然因素而导致诱因出现的情况,皆不展开讨论。另外,在该时期因新技术、新观念等的传入,中国传统的书法及绘画在表现形式以及整体面貌上发生了较大的转变。在下文中,笔者将从书法与初始状态下的平面设计在《点石斋画报》中结合的动因的视角出发,探讨近代美术中所呈现出的新特点。

二、近代美术中所呈现出的新特点

从历史学的角度来看,近代指的是1840年至1949年间的历史,但近代意义上的“美术”一词直到19世纪下半叶才传入中国③,且书法与初始状态下的平面设计的结合并形成系统的代表作是于1884年创刊的《点石斋画报》。因在近代意义上的“美术”一词传入中国之前,且从理论的角度来看,不存在具有近代意义上的美术作品,故后文所讨论的近代美术的时间段为1884年至1949年。

(一)美术平民化

1.美术平民化的原因及本质

与“平民化”相对的是“精英化”或“小众化”,在封建社会中社会等级森严,且书画作品的流通大多仅存在于上流社会的文人之间,即仅有小部分的人能接触到书法与绘画。此外,书画作品翻刻的成本较高,不利于广泛传播。基于以上两方面原因,在19世纪80年代以前的社会公众对书画作品与文人的世界充满了神秘,而打破这种神秘感,连接社会公众与书画作品的桥梁正是在当时广泛传播且是妇孺可读的《点石斋画报》。因为机械复制时代的到来,先进的石印技术降低了复制美术作品的成本,又加上大规模的印刷与传播,进而使更多的社会公众有机会接触到美术作品。

虽然暂时无法落实《点石斋画报》发行期间的印数及销售量,但从画报上刊登的各地增设销售点的广告也可看出当时《点石斋画报》的传播范围之广④。这也是中国历史上前所未有的,知识与信息自上而下的传播。正如同1672年,艾萨克·牛顿(1saac Newton)通过三棱镜将光分成了一系列颜色,颜色才成为一种概念,与之相应的颜色的阶级属性才逐渐褪去[3]64。而颜色平民化与美术平民化的本质有一定的相似,都是用理性且规范的形式将其表现出来,以破除社会公众对未知及不确定事物的神秘幻想。

2.美术平民化的表现

19世纪80年代至民国时期的美术平民化的主要表现为美术消费的平民化[1]156,因为在该时期石印技术的引入及应用,为经典画谱、当代名家画册或作品集的印刷、出版及传播提供了技术层面的保障。如包天笑在《钏影楼回忆录》中提起年少时关于《点石斋画报》的记忆:

我在十二三岁的时候,上海出有一种石印的《点石斋画报》,我最喜欢看了。本来儿童最喜欢看画,而这个画报,即是成人也喜欢看的。每逢出版,寄到苏州来时,我宁可省下了点心钱,必须去购买一册。[4]

由上观之,《点石斋画报》的受众不仅是成人,儿童也喜欢看。并且十二三岁的儿童省下点心钱即可购买一册,也可说明《点石斋画报》在当时的定价并不算高,所以美术类作品消费的平民化也是显而易见的。

(二)由“道”转“技”:书法美术化的问题

1.书法美术化的表现

从书法发展的历程来看,在晚清之前书法与文史类学科更为接近,但晚清之后,在“西学东渐”浪潮的冲刷下,传统的书法出现了分支,一条仍是延续传统,在另一条的发展路径中就出现了书法美术化的倾向。从《请各处名手专画新闻启》中的“另纸书明事之原委”以及“题头空少许”等话语虽可看出点石斋主人有意将书法字体与绘画进行结合,但书法字体仅出现在画面的题头部分,并且在文字内容之后并未见文字作者或书手的落款。据目前学界所发掘的史料,《点石斋画报》中文字部分的书手几乎不可考⑤。加上当时先进的石印技术,可对书法字体进行修改,虽然当时并无字体设计这一说,并且也只是为了方便复制而出现的情况。但从结果上来看,存在版面设计或字体设计的意味,与传统的书法已有一定的差别。

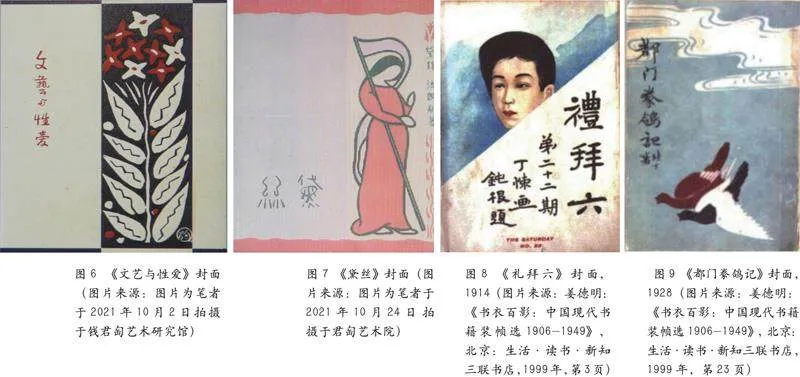

由上观之,书法字体作为文字说明或者“陪衬”而从属于画报,并且当时的点石斋主人或工作人员也并没有想突出画报中书法字体的意思。这也说明该时期在“西学东渐”的影响下,原本传统的书法与绘画相对完整且独立的局面已被打破,并由此分出了除传统的书法与绘画以外的新的艺术表现形式。虽然在一些古代的小说中存在上图下说的版面设计(如图5),但仍是中国传统的以文字为中心的书籍,并非如《点石斋画报》这类以“读图”为主的画报,因二者在前提条件方面有根本性的差异,故无法进行直接的比较。

直到20世纪20-30年代末,在钱君匋的封面设计中,封面字体采用纯手写的书法字体的数量确实不多⑥。有学者对该问题做过解答,认为在该时期的钱君匋正处于力求创新的年纪,且设计要服务于内容[5]。笔者也认可以上观点,另一方面也可能是与字体设计的流行风格以及字体设计的发展趋势有关。因为1926年《良友》画报的创办,就标志着上海杂志业迈向以影像和设计为形式的发端[6],也就意味着此时上海的平面设计已走向自觉。与此同时,毛笔已不再是当时唯一的书写工具。在种种因素的驱使下,将书法字体与字体设计进行结合或进行含有书法因素的字体设计则成为了首选。如1928年的《文艺与性爱》的封面字体(如图6)以及1930年《黛丝》的封面字体(如图7)。由此可见,在该时期书法美术化的现象已逐渐显现。

综上所述,在19世纪80年代至新中国成立这段历史时期里,书法美术化的现象大致可分为两个阶段,以1925年作为分界点⑦。在前一阶段,即1884年至1925年里,虽然书法字体在如《点石斋画报》等以“读图”为主的画报中的地位逐渐降低,甚至被边缘化,但该时期出现在报刊或书籍封面设计中的书法字体大多是未经设计直接书写的。总体而言,在该时期中画报或杂志等平面设计中的书法字体大多仍保留了传统书法的意味,只是在某些美术作品中的表现形式会让读者认为书法字体从属于这件美术作品。但在后一阶段,即1926年至1949年间,受到日本设计观念、时人审美追求等因素的影响,字体设计迎来了快速发展的时期,包括在这一时期中钱君匋的封面字体也有不少是顺应了时代的潮流,采用了日本或者是西方的设计理念进行的设计。使该时期中书法字体在美术作品中使用的比例与前一阶段相比呈下降的趋势⑧。但因为在该时期中,受到政治、文化等多方面的影响,仍有不少能体现民族性的作品,加上民国此期书法的发展有较宽松的氛围[7],所以在该阶段中,传统的书法字体仍会被使用,但书法美术化的问题与前一阶段相比更为突出。

2.近代书法美术化的原因:文化的传播与接受

至于为何19世纪80年代以降书法美术化的问题会逐渐显现?笔者认为主要原因有:首先在“西学东渐”的浪潮下,西方传教士或商人在无形中将西方理性思想下催生出的标准化概念带入中国,加上时人对于西方美术存在猎奇心理,并在五四运动之后,时人对于西方文化的接受度越来越高。

自伽利略时代开始到后来的工业革命时期,整个欧洲的知识体系都被重新梳理,以至于生活、工作等各方面都有了具体的规范[3]68。在此种环境下所培养出的人的底层逻辑是凡事都是有标准的,是有规律可循的,但这与中国书法所强调的自然以及书写性是相背的。而19世纪后中国的国门被迫打开,从表象上来看是时人学习并借鉴了西方的设计,而实质是人们对标准化的生产过程的接受,因为设计的本质是标准化的生产过程。关于时人对于西方文化的态度,郎绍君认为这是“慕外文化意识”,并提出以下观点:

伴随着封建帝国无可奈何的没落,一些人看到了西方的强大和西方文明的许多先进处,于是由对本位文化的尊崇而转向羡慕西方文化……五四以来,青年人多有此种表现……他们身上较少传统文化的负重,敏感于新事物,尤注意传统的病端和西方文化先进的一面,有时不免偏激和疏浅。[8]

由此观之,民国时期青年人对于西方文化的崇拜与接受甚至高于传统文化,故不难理解为何在20世纪20年代之后书法美术化的问题与前一时期相比更为突出了。总而言之,近代书法美术化的原因主要是近代以来西方的标准化理念在中国广泛传播,又因时人对西方美术存在猎奇心理,加速对西方美术的接受,从而出现书法美术化的现象。

(三)画师到现代平面设计师的转型

从《点石斋画报》中书法与初始状态下的平面设计进行结合的动因之一画师们观念的转变这点可看出画师们愿意接受新事物,加上当时所引入的照相石印技术中强大的再媒介功能,使画师可对不够满意的画作进行修改,这一功能与当下的Adobe Photoshop等电脑绘图软件的功能有一定的相似。虽然当时的画师还无明显的设计意识,他们的作品只是“为可复制性而设计出来的艺术作品”[9],而并非真正为了审美追求而进行的艺术设计,但仅是可修改的功能的出现使当时画师的身份发生了微妙的变化。

此外,如吴友如等画师在为《点石斋画报》供稿期间,融合了西洋的画法,并加上自己的想象,完成的部分作品与现代具有设计意味的作品较为接近,但大多还是从绘画的角度出发进行的创作。且由于《点石斋画报》的图文是分开制作的,所以吴友如可能只是提供了绘画作品,未直接参与书法与初始状态下的平面设计结合的过程,最多只能说是间接参与,所以这与后来民国时期能将书写与设计合一的封面设计者的角色还是有一定差别的。但这种趋于标准化的图文制作的方式在无形中推动了近代美术由传统绘画向现代平面设计的转型,也是传统画师向现代平面设计师的转型。

到了民国初年,出现了如丁悚这样的漫画家,能将其绘画作品(如图8)应用于封面设计中,对其本人而言,也是尝试由传统的画师向具有现代意义的封面设计者的转型。又如1928年的《都门豢鸽记》的封面(如图9)为画家自行设计,身为国画家能在封面设计中将传统与现代的元素进行结合,确实难得。由此也可说明:在该时期中,部分传统的画师或书家已完成了传统画师向现代平面设计师的转型。再到20世纪30年代左右,在上海地区出现了以钱君匋为代表的封面设计师群体,这为新中国成立后沪上美术及平面设计行业的发展奠定了良好的基础。

综上所述,从《点石斋画报》中书法与初始状态下的平面设计结合的动因可看出以《点石斋画报》为代表的近代美术作品已展现出新特点,美术的现代化转型也为后世书法及美术的发展带来了积极的影响。

三、艺术史视阈下近代美术嬗变的意义

19世纪80年代至新中国成立的这一时期是中国美术史乃至艺术史上承上启下的一个时期,在该时期中近代美术呈现出美术平民化、书法美术化以及传统画师向现代平面设计师转型等新特点,这不仅为中国近代美术的发展提供了新的方向,同时也为中国美术的现代化转型奠定了基础。

(一)近代美术嬗变的美术史层面的意义

首先,由于先进的石印技术的印刷及制作的成本较低,为书籍印刷商提供了较大的利润空间,从理论层面可实现书籍的大批量印刷。加上照相石印技术再媒介功能的强大,使画作的修改与“再设计”成为现实,这就使得如《点石斋画报》中这样带有创作性质的画作的产出质量得到了保障。在这样的条件下,不仅可以较低的成本大批量印刷历代经典的名家画作,也可较稳定地产出原创的系列性画报等美术作品,直接导致的是美术消费的平民化。

美术消费的平民化也就意味着即使是社会公众也有能力购买画报、画册等美术产品。最直接的意义是使美术作品的流通打破了阶层的壁垒,促进了美术及艺术知识在民间的传播,有利于提升社会的整体艺术审美水平。也正是因为各类美术作品的广泛传播,在激发画师或民国时期的设计师的创作灵感的同时,也推动了民国时期的文化艺术交流,例如美术社团的兴起以及美术类展览等形式的出现。虽然在19世纪末以及民国时期在基础的美术教育方面还未走向平民化,但也在一定程度上实现了美术类资源的共享,为后来实行九年制义务教育时基础美术教育的平民化奠定了基础。

其次,书法美术化这一现象在19世纪末或20世纪初都不算太明显,直到民国中后期,在西方设计思潮的影响下,又加上毛笔已不是当时唯一的书写工具了,在种种因素的推动下,书法美术化的现象与此前相比更为常见。而且书法美术化也经历了从书法与绘画进行结合并从属于画作到民国时期书法字体本身的美术化倾向的过程,也就是步入了我们常说的书法字体设计的阶段。从美术史的视角来看,书法美术化打破了传统书法以技法为中心的固有模式,无论是书法字体设计还是书法字体在美术作品中的应用,这样的艺术表现形式更注重整体的视觉效果,也在一定程度上扩展了书法与美术的审美评价体系。此外,书法美术化也是传统书法进行现代化转型的尝试,因为任何一个事物的发展都需要在传承的基础上进行符合时代发展的创新,只有这样才不会被边缘化,才有可能永葆活力。

最后,19世纪末画师开始向现代设计师转型,这一过程并非短期内完成,而是长达几十年。最开始可能并无现代设计意识,只是为了方便复制而设计出来了艺术作品,到后来有意识地将传统的书法字体应用到书籍封面设计中,再到20世纪20至30年代就出现了书法字体与现代字体设计进行结合的美术作品。这一转变拓展了“美术”一词的边界,并非只有以技法为中心的传统书法或绘画才被认为是美术。在一定程度上也促进了职业的现代化转型,也就意味着并非只有画师与书手才能进入到美术行业,从事版面设计、摄影等工作的人员也被认为是美术行业的从业者。正因为美术行业就业面的拓展,也为现代学科建设以及专业设置提供了更广阔的空间。

(二)近代美术嬗变的书法史层面的意义

首先,美术平民化的前提是引入并使用了先进的照相石印技术,在印刷数量方面得到了极大的提升,在印刷质量方面也得到了保障。从书法传播史的角度来看,也正因为这一突破,书画作品能进行大批量的印刷,促进了历代经典碑帖在当时的传播。“二十世纪的书法传播,在很大程度上借助石印和珂罗版印刷术的普及,让许多过去难得一见的碑帖走入寻常百姓的书案,成为临摹的范本。”[11]另一方面,与刻帖相比,层次更加分明的墨迹成为了珂罗版印刷商的首选,在一定程度上推动了民国时期的帖学复兴。

此外,书法美术化的倾向自19世纪末以降出现,经历民国直到当下,这一倾向越来越明显。无论是书法界还是设计界对该现象的看法不一,也进行过不少的讨论与批评,有认为该现象并不利于传统书法的发展,也有认为传统的书法与现代的设计进行结合是传统书法在当下发展的新方向。但其实书法美术化的现象到底利不利于传统书法的发展,关键还是要看是从什么视角去看待该问题。因为传统文化也是要在传承的基础上进行创新,而传统书法与现代平面设计及其他美术类学科的结合,也正是传统书法在当下的创新。但有人持反对意见,还是因为这个创新可能并没有创好,而不在于方案本身。当然另外也可能是因为审美标准的不统一而导致在该问题上出现争议。

在当下,面对书法美术化的现象,传统书法在现代化转型的过程中确实面临着各种挑战,但不可否认书法美术化使传统书法的表现形式更为多样,也因为有市场的需求,所以书法及相关行业的就业面也在不断拓宽,为人才的发展提供了更多的可能性。

(三)对现代视觉艺术发展的借鉴意义

从近代美术中所呈现出的新特点美术平民化、书法美术化或者传统画师向现代平面设计师转型,其本质主要还是因为引入并使用了先进的照相石印技术,以及受到了西方设计思潮的影响。而要讨论对现代视觉艺术发展的借鉴意义,主要是要去思考如何看待和使用新技术,以及对于新观念的接受程度。

例如在当下这个人工智能的时代中,ChatGPT的出现对人们日常的生活和工作产生了较大的冲击,尤其是AI绘画、AI视频等的出现,对平面设计以及自媒体等行业的发展产生了不可估量的影响。而ChatGPT与一百多年前刚引入并开始使用的照相石印技术有一定的相似,本质都是因为新技术的出现,极大地提升了生产力,并且ChatGPT比当年照相石印技术的标准化程度更高。从人类社会发展的角度来看,生产力的提升确实是一件好事,对社会生产等方面产生的积极影响不可否认。但从现代视觉艺术发展的角度来看,表象上是可以提高效率,但其实反而是通过了一种更标准化的方式将艺术创作者的思维框定在了一个更小且更标准化的范围内。并且人工智能并不能等同于人的视觉感知系统,在实际操作过程中也仅能以提前设定好的、标准化的方式给予用户反馈,并不适合介入到书法、国画等以技法为中心的传统艺术中。

作为纯艺术的创作者,还是要有“搜尽奇峰打草稿”的意识与实践经历,因为在此后智能化程度越来越高的社会中,反而是不标准化的,且能表达创作者本身的性情及人生阅历的作品更弥足珍贵。当然在如平面设计等专业方向本身就对标准化有一定的要求的创作中,可适当使用先进的技术去表达创作者的想法。总体而言,当下视觉艺术的发展不仅需要创作者对艺术的感知力,在某些时候也需要新技术的支持。至于如何使美术以及视觉艺术能在当下有大的发展,也还需要更多研究者及创作者的不懈努力。

注释:

①点石斋主人.请各处名手专画新闻启[J].申报,1884年6月4日-6月11日。陈平原在《左图右史与西学东渐:晚清画报研究》中也具体分析过这两个点,他认为图文分开制作的方式是《点石斋画报》的一般生产流程。参见:陈平原.左图右史与西学东渐—晚清画报研究[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2018:193-194.笔者也赞同上述观点,但由于解读的角度不同,笔者推测,点石斋主人想通过图文分开的制作方式,让专业的人去做专业的事,使画师绘制的图像与写手的撰文有更好的结合。故笔者认为,点石斋主人是有意将书法字体与绘画作品进行结合的。

②笔者对绘画作品与平面设计作品的区分问题稍加说明:《点石斋画报》作为晚清著名画报,具有流通性强、阅读人群广等特征,同时也符合现代平面设计的大批量印刷、视觉传达等特点。但因为在该时期中的平面设计仍处于初始阶段,所以仅从画面效果来看,甚至会被读者认为是绘画作品。但因画面中的图像并非当时国内就已存在,多数为画师的想象,而“想象”与“设计”在某些程度上是有一定重合的。故可认为,《飞舟穷北》《水底行船》是初始状态下的平面设计作品。

③据笔者目前所见史料,与art对应的“美术”一词于1871年由日人译出,并于1880年为清人李筱圃在其撰写的《日本纪游》中所引用。由此可认为,具有近代意义的“美术”一词在19世纪下半叶传入中国,并被使用。参见:林晓照.晚清“美术”概念的早期输入[J].学术研究,2009(12):93-101.

④如第195号《点石斋画报》(1889年8月)所刊《点石斋各省分庄售书告白》,便开列京都琉璃厂点石、金陵东牌楼点石、苏州元妙观点石、杭州青云街点石,以及点石斋石印书局在湖北、汉口、湖南、河南、福建、广东、重庆、成都、江西、山东、山西、贵州、陕西、云南、广西、甘肃等地所设的分庄。参见:陈平原.左图右史与西学东渐——晚清画报研究[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2018:207.

⑤裴丹青在《lt;点石斋画报gt;主笔考》一文中考证出1884年5月至1887年3月间的《点石斋画报》的主笔(即文字作者)为沈锦垣。笔者据此信息,将沈锦垣的字迹与画报中的字迹进行对比,因书写风格差异等多方面原因,未能考证出书手是否也为沈锦垣。参见:裴丹青.《点石斋画报》主笔考[J].图书情报论坛,2015(2):70-75.

⑥笔者曾前往钱君匋艺术馆、君匋艺术院等地收集钱君匋的封面设计,据目前所收集的封面设计图片,20世纪20-30年代末的封面设计作品共109件,但封面字体采用纯手写的书法字体的仅12件。

⑦虽有学者认为字体设计最辉煌的时间段是20世纪20至40年代,但笔者认为,首先这是一个保持某趋势的大致的时间段,并非为某一时间点;其次,到20世纪20年代初在封面中仍出现不少传统书法字体。另外,直到1926年《良友》画报的创办,才标志着上海杂志业迈向以影像和设计为形式的发端。故可认为,在此时间点之前,设计意识还未完全成为时代的主流,书法字体在近代美术中的应用仍占较大的比例。参见:姜庆共,刘瑞樱.上海字记——百年汉字设计档案[M].上海:上海人民美术出版社,2014:69、118.

⑧因书法字体在近代美术中的应用的案例较难统计出确切的数据,故笔者在文中论述时,不做确切的比例或数量上的分析,只与前一阶段的情况进行对比,并对总体的趋势稍做分析。

参考文献:

[1]唐宏峰.透明:中国视觉现代性:1872-1911[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2022.

[2]郑逸梅.书报话旧[M].北京:中华书局,2005.

[3]法尔奇内利.色彩:颜色如何改变我们的视觉[M].李思佳,译.贵阳:贵州人民出版社,2023.

[4]包天笑.钏影楼回忆录[M].香港:大华出版社,1971:112-113.

[5]周博.“金石味”与中国现代文字设计的民族性建构[J].美术研究,2016(5):80-87.

[6]姜庆共,刘瑞樱.上海字记——百年汉字设计档案[M].上海:上海人民美术出版社,2014:118.

[7]孙洵.民国书法史[M].南京:江苏教育出版社,1998:4.

[8]郎绍君.论现代中国美术[M].南京:江苏美术出版社,1996:71-72.

[9]阿特伦.启迪:本雅明文选[M].张旭东,王斑,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2008:240.

[10]祝帅.影像及其赋魅——媒介、传播与二十世纪中国书法风格的变迁[J].东方艺术,2017(16):68-95.

[11]祝帅.从“尊碑”到“帖学复兴”——《申报》上的碑帖之争与民国书风变迁的社会学视角[J].书法,2018(9):58-60.

作者简介:黄蕙,中国美术学院书法学院硕士研究生。