摘" 要:随着数字化时代的到来,数字技术成为文化遗产保护和创新发展的一个重要推手。古老的岩画文化在人类文化发展史中具有不朽的研究价值,而贺兰山岩画作为中国北方岩画的代表之一,其保护和传承面临着一些难题,阻碍着岩画文化遗产的传承。把握数字时代带来的新机遇,通过打造贺兰山岩画文化数字IP,形成叙事性岩画文化品牌,利用VR/AR再现真实体验的创新设计手段,让贺兰山岩画文创产品讲述人类发展史,复兴岩画文化遗产的内在价值,促进岩画文化遗产的传承创新发展。

关键词:岩画文化遗产;贺兰山岩画;数字化;创新设计

上下五千年的中华民族创造了数以亿计的文化遗产,这些文化遗产彰显了中华民族独特的精神品格与价值追求,是中华民族的“根”与“魂”。正如习近平总书记强调:“历史文化遗产承载着中华民族的基因和血脉,不仅属于我们这一代人,也属于子孙万代。”通过保护和传播文化遗产,赓续民族血脉,提高国家文化软实力,赢得更多国际话语权。而文化遗产的保护传承,不能仅靠浮于表面的符号、文物的传播推广,而要深入挖掘文化精髓,运用先进科学技术,满足人们的精神需求等多方位入手。

岩画作为一种石刻文化,因其不可再生性、独特的历史文化性被世界各国政府重视,成立了相关研究委员会和保护机构。我国自20世纪60年代以来,已经在29个省市自治区的200余个县境内发现了超过5000个岩画遗址,在世界岩画体系中占有极其重要的地位①。但是,对比南非、瑞典等国家,我国对于岩画的科学技术保护以及岩画资源的数字化研究较弱。因此,面对数字化的今天,我国该如何搭上数字科技的快车实现岩画文化资源的可持续发展,成为新的研究课题。本文主要以贺兰山岩画为例,探索一条岩画文化遗产数字化传承和创新化设计之路。

一、贺兰山岩画现状

贺兰山岩画坐落在宁夏自治区银川市贺兰县贺兰山东麓,在1996年成为国家第四批重点文物保护单位,是中国岩画体系和世界岩画体系的重要组成部分。贺兰山岩画约有6000余幅古代岩画,是我国古代北方游牧民族千百年来创造的精神财富,是各民族在不同的历史时期创作的画卷,是世界古代人类文化的一个重要组成部分,为研究我国西北地区古代少数民族的历史、文化艺术、宗教以及民族关系史等提供了大量的、翔实的直观材料,对于历史学、考古学、民族学、美学、绘画学等学科都有着重要的学术价值[1]。但是由于天然风化、大气环境的恶化和一些人为因素,岩画遭受了严重的自然冲刷和人为毁坏。因此,当传统保护理念和技术无法解决这些问题时,如何借助新途径新手段保护贺兰山岩画文化历史成为最为急迫研究的问题。

近些年来,为了响应文旅融合的要求,助力贺兰山文化和旅游业同步发展,银川政府以贺兰山岩画为中心进行一些文创产品的研发和推广。但是,纵观这些以贺兰山岩画为主题的文创产品,存在的问题较多。其一,在互联网交易平台上,现有的文创产品多为对岩画中的动物形象和各式人面像进行普通的点线面排列组合,运用了一些色彩形式,尽管产品种类多样,但是它们仍是贴图产品,在不同的物件上复制和粘贴一个样式,尚未对数字IP等新形式进行开发探索。其二,缺乏品牌观念,未能与贺兰山岩画本身的文化逻辑联系,质量良萎不齐,难以满足大众对文创产品美好向往的需求,无法让他们理解岩画背后更深层的魅力,从而阻碍自身的传播和发展。其三,岩画本身的体验感受限,无法吸引更多年轻一代去认识、了解,更不会主动保护、主动为岩画相关文创产品进行消费。

二、数字化对贺兰山岩画文化遗产传承的重要性

数字化是利用数字技术将现实世界的事物、信息、过程等转化为计算机可以处理的数字形式。随着数字技术的普及和应用,正在极大地推动着中国社会向数字化方向转型和升级,从生活方式到商业模式、从政府治理到文化娱乐,数字技术正在改变着中国的方方面面。同时,数字化技术作为科技发展的产物服务于人类社会,具有存储容量大,检索速度快和交互性强等特点,成为文化保护传承的一个重要推手。从世界范围看,对岩画进行数字化保护、管理及传播是大势所趋,也是必由之路[2]。近年来,银川市贺兰山岩画管理处也在积极采取数字化技术的一系列措施来开发景区环境和功能,成效十分显著。

(一)提供文化保护新方式

数字技术是一种永久保存历史文化遗产的新形式和新手段,使奄奄一息的文化遗产重新焕发生机。《“十四五”文物保护和科技创新规划》的发布强调了文物的保护和传承离不开科技,通过全链条创新设计、系统部署和重点突破,着力提升文物保护和传承子领域科技支撑能力,开创我国文物保护和传承子领域科技创新[3]。将互联网技术与数字交互设计有机结合,建立贺兰山岩画数字平台,可以长期、有效地保护和记录图像、文字等研究资料,打破地域和时空的壁垒,且整合碎片化的资源,将环境及分散的岩画脉络通过数字化串连成一个整体,为科研人员解开岩画的秘密提供数据基础,还可以让我们的子孙后代也能看到今天的岩画[4]。

(二)拓宽文化传播路径

在网络技术日益融入大众生活的时代背景下,文化遗产的传播和保护需要和网络媒介相互结合,并借助科技手段的力量进行推广。例如,北京冬奥会开幕式把中国特有的优秀传统文化“二十四节气”通过数字科技的手段,将晦涩难懂的文字内容以一种立体化、艺术化、简单化的形式呈现给全球各族人民,展现出我国的文化自信和价值共识。贺兰山岩画文化遗产要把握好四全媒体时代带来的机遇,要善于利用全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体的优势,向大众进行岩画知识的科普、宣传和相关活动的推送,从而提高其在网络上的知名度,让岩画文化在世界各地“流动”起来,实现文化传承的多样性和广泛性。

(三)促进相关产业发展

在文旅融合的时代背景下,岩画数字化资源将会对文化产业、旅游开发起到极大的促进作用,从而形成岩画遗产的可持续发展新路径[5]。在对贺兰山岩画文化资源的数字化开发过程中,可以打造数字创意、数字娱乐、数字艺术展示,加快促进相关产业创新性转型,同时设计多种数字文创产品,形成数字化经济体系,从而激活宁夏文旅业态的潜在可能性,树立多元化、多业态、多层次复合型产业发展新模式。例如,当今市场消费升级,依托线上流量,抓住年轻一代喜欢追求有文化内涵的品牌产品的心理,贺兰山岩画可以与贺兰山东麓葡萄酒文化进行跨界IP设计,获得联名效益,实现经济和文化共赢,形成贺兰山特色文旅产业。

三、贺兰山岩画数字化创新设计策略

贺兰山岩画反映了中华文明历史发展,寄托了古代北方少数民族当时的创造力、审美观和情感,充满古朴稚拙的造型艺术,抽象与写实并存的符号图形,具有粗犷随性的美感,也是现代艺术创作的灵感源泉。但是在信息、文化多元化的当今,取而代之的是越来越多新的艺术思潮,多媒体艺术、综合材料等艺术语言形式,岩画受众范围、影响力越来越小,无法进行更深度的发展和传承。随着互联网技术的进步,数据库技术、虚拟现实技术和三维建模技术等新兴数字技术不断完善,像现有的北京数字博物馆、故宫博物院的数字展厅等为保护、发展、传播文化提供了强有力的技术支撑。因此,贺兰山岩画的保护和传承,需要依托数字技术这一载体,实现贺兰山岩画文化遗产的内在价值。在数字技术的应用下,将文化遗产转化为数字形态,便于文化遗产的保存和利用,从而提高文化产品的质量,为人们提供更为优质的服务,将文化遗产永久保存起来,在保护文化遗产的基础上重现和利用文化遗产,将文化遗产的价值充分体现出来,彰显人们对文化遗产的拥有权,进而更好地守望中国文化遗产[6]。

(一)打造贺兰山岩画文化IP形象

“IP”即“Intellectual Property”,中文直译为“知识产权”,其含义为“各种智力创造,比如发明、外观设计、文学和艺术作品以及在商业中使用的标志、名称、图像等”[7]。在数字时代背景下,IP被赋予了更多含义,IP不仅是基于互联网技术的数字文化形态,更是一种具有历史意义的个性权利,它承载着人们的生活、故事、感情。近年来,一系列以中国传统文化为主题开发的IP产品不仅获得了巨大的市场价值,而且产生了巨大的文化价值,尤其是在传承传统文化、助力中华文化海外传播、打造具有影响力的国家文化符号方面举足轻重[8]。同时,在人们物质生活日益满足的条件下,人们越来越倾向于“以形为本,以情为本,以某种文化象征与内涵”的设计。打造文化自身的IP成为了一种普遍趋势,既能实现其经济价值,又能满足年轻群体对文化的再认识。

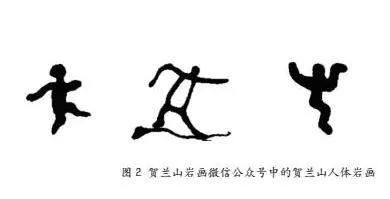

贺兰山岩画有着悠久的民族文化,鲜明的地域特色,这些都是极具潜力的IP内容,若以贺兰山岩画文化为基础,结合岩画特有的含义,打造符合大众趣味的IP形象设计,这不仅是对岩画的一种价值守护,也是一种有温度,可持续的传承文化的方式。文化创新是文化传承的时代要求。贺兰山岩画形式的创新性设计,不仅可以传承贺兰山岩画所蕴含的深厚地域文化和民族文化,还能更好地拓宽文创旅游产品的市场,使贺兰山文旅产业恢复活力。比如可以对贺兰山6000多幅岩画进行选取和调研,挑选出较为著名的形象采用地域特征拟人的方法来塑造IP形象,在保留其最大特征的基础上,赋予文化特性,突出岩画文化魅力,同时也是防止衍生文创产品同质化的一个重要途径。如图1所示,总结提取了6个较为完整,各有深刻象征意义的岩画,分别是岩羊岩画、西夏人岩画、太阳神岩画、猴头人面像岩画、女人花岩画和镇山虎岩画。图1将它们进行人格化处理,分别代表不同的性格和背景,让人很快认识、了解岩画的背景和寓意。同时IP的形成,易借助各大平台进行宣传推广,开发设计衍生文创产品,增加曝光度,吸引粉丝群体,带动当地经济发展。

(二)形成叙事性岩画文化品牌

叙事强调故事的讲述性和情节性,包括叙述的对象、情节与过程,它是一种文化再创造的行为,是一种社会体验下的新消费模式,也是人类交往的基本方式之一[9]。数字化时代,人们更加愿意从一个物体上获取精神享受,从消费过程中获得体验过程。因此,叙事性文化正在成为一种新的潮流,人们愿意为有深度有广度的故事内容贡献流量,对内容的要求越来越高。一个文创品牌想要被消费者认可并且产生消费行为,既要满足功能属性,又要通过叙事来感染消费者,引起情感共鸣。贺兰山岩画从图案题材到造型手法,都包含着浓厚的神秘色彩,这完全可以成为故事化的原始脚本。对已发掘的、特征鲜明、寓意丰富的岩画群进行再创造,利用原故事背景逻辑下的神秘性,结合贺兰山当地的风土人情、特色植物和四季变化的独特性,如标志性的西夏王陵、西夏文字来突出西夏时代。对复杂的形象进行化繁为简,对每个岩画的基本形态进行提炼,在保留原有岩画最显著的风格特征的条件下,创造出一个虚拟的神话故事。然后借助短视频、mg动画的形式呈现在各个互联网平台上,遵循现代用户获取知识的浏览习性,通过弹幕与评论,增强用户之间的体验和互动。人们通过新颖有趣的神话故事来了解贺兰山岩画,消除与日常生活的边界,达到人与岩画的文化认同和情感共鸣。

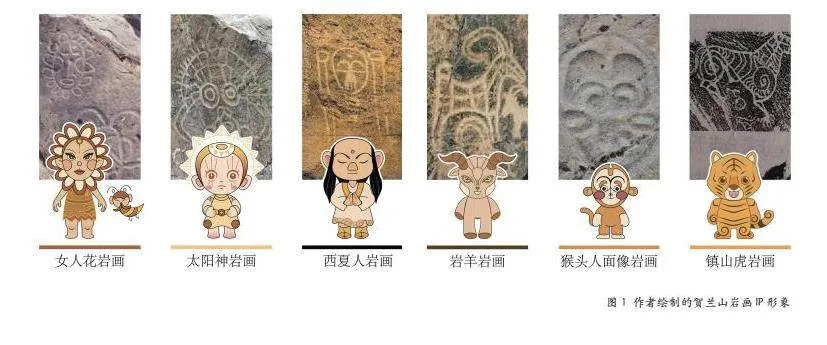

打造故事性岩画文化品牌,完善产业链,打造系列化文创产品,在视觉表现系统化,风格特色化,以及鲜明的符号元素上展现贺兰山独有的魅力,让人们对此产生兴趣从而达到增强粉丝黏性的意图。建立文化品牌,对于文化传播、产品开发和推广都有一定的促进作用。以贺兰山岩画故事主线为品牌核心,将不同的产品进行关联,与当下某些热门的品牌、话题进行跨界联名,既可以增加贺兰山岩画的热度和关注度,又可以为品牌、话题提供文化价值。比如,在冬奥会火热举行期间,可以挖掘一些与奥运会相关项目相似的人体岩画(如图2),结合AE、PR等动态软件让岩画“活”起来,三千年前的岩画似乎也被赋予了冬奥精神。有效运用热门话题、知名文化博主直播带货等新形式的主题岩画文创产品更容易吸引年轻人的眼球,激发消费欲望。

(三)利用VR/AR再现真实体验

VR、AR技术是指利用科技手段来模拟现实环境,将客观存在的事物与虚拟信息相互交织,让游览者获得超现实的感官体验,获得沉浸式体验。近些年,VR、AR技术广泛应用于各地博物馆、非遗文化馆中,打破了时间与空间的局限,提高了游览者的积极性,深受年轻群体的一致好评。像在中国国家博物馆游览时,游客可以选择带有AR标志的展品,通过扫描设备,得到立体3D展现资料。同时,还可以看到皇家陵寝复原的历史场景,不仅为参观体验提供了立体和丰富的效果,而且通过数字化和互动化展示方式,使用户的参与性更强,极大满足了用户的好奇心和积极性,从而达到从被动接受文化知识,到主动了解,再到潜移默化地保护、传承文化这一目的。贺兰山岩画景区完全可以借鉴这一手段,利用不同岩画的特征和相关场景的模拟构建为基础,游览者可以借助控制器、显示屏沉浸于岩画所经历的历史时期,亲身体验贺兰山从古至今气候、风景变迁带来的自然变化之美和不同少数民族出于祭祀、法术、传说等目的来创造岩画时留下的艺术之美。在对贺兰山岩画数字文创产品的研发设计中,贺兰山景区也可以大胆探索AR技术带来的信息可视化,打破固有的研发设计模式,利用相关编码程序立体化地表达岩画的历史背景、现有的图文解析、被发现的过程等信息,让消费者通过终端扫描产品的AR触发点,获得对岩画文化全方面、多角度、立体化的了解。由传统的二维平面直接转变为三维动态视觉体验,增强消费者与产品之间的交互性和体验感,既提高了贺兰山文创产品的附加值,强化区域文化品牌,打开一条AR技术与文创设计相结合之路。

四、结语

岩画文化遗产的数字化应用是有效促进岩画文化可持续发展的重要手段,也是提升社会大众对岩画文化遗产关注度与参与感的助力器,对于地区经济和文化的蓬勃发展具有非同小可的价值。现如今,贺兰山岩画文化还存在着不可抗力的消逝和一些发展的窘迫,急需新途径和新形式进行长久性保护、传承并恢复其价值。在数字中国不断崛起的背景下,各行各业在适应数字产业化和产业数字化的转型发展下,保护和传承贺兰山岩画文化遗产,可以打造贺兰山岩画文化数字IP,形成叙事性岩画文化品牌,利用VR/AR再现真实体验三个方面着手推进,实现科技与文化的深度融合,实现贺兰山岩画文化资源的革新和升级。数字化不仅为社会带来了无限的发展机遇,也需要设计师们不断加强数字技术的研究和应用,善于把握数字技术与设计学科结合的平衡点,紧跟时代发展理念,助力我国数字文化建设,早日实现文化强国之梦。

注释:

①Zhu Lifeng,Xiang Jiangtao.21st Century Discoveries and Research of Chinese Rock Art[C]// IFRAO 2013 Proceedings,American Indian Rock Art.AZ,United States:American Rock Art Research Association,2013:1343-1352.转引自朱利峰.岩画遗产档案的数据库体系构建[J].图书馆理论与实践,2019(9):101-105,112.

参考文献:

[1]刘玉霞.浅论宁夏贺兰山岩画的艺术特点及其保护[J].大众文艺,2014(4):79-80.

[2]束锡红,陈祎.中国北方岩画文化遗产研究现状及展望[J].北方民族大学学报(哲学社会科学版),2019(3):82-87.

[3]卫思谕.“十四五”文物保护与传承科技创新战略规划专家咨询会在京召开[J].南方论刊,2020(9):10.

[4]王玉国,刘永平,孙德鸿.三维数字化技术在贺兰山岩画保护中的应用[J].三峡论坛,2014(2):95-100.

[5]左长缨,潘晓,刘思文,等.宁夏贺兰山岩画的数字化保护与利用[J].民族艺林,2023(1):114-122.

[6]杜若飞.基于数字技术的中国文化遗产保护与传播——以敦煌莫高窟为例[J].科技与创新,2022(1):114-117.

[7]钟齐.模块化创新平台关系治理对产品创新的影响研究[D].长沙:湖南大学,2021:54-55.

[8]冯月季,李菁.打造国家文化符号:文化自觉视域下中国传统文化IP的价值建构[J].中国编辑,2019(9):33-37.

[9]狄野.视觉叙事中的图像建构与传播[J].装饰,2015(2):130-131.

作者简介:

李珂,湖南工业大学包装设计艺术学院副教授。研究方向:设计历史与理论研究。

李紫旋,湖南工业大学包装设计艺术学院研究生在读。研究方向:设计历史与理论研究。