王劭政

发展地方文化是提升区域软实力的重要抓手,要想促进地方文化与时俱进地创新发展,切实发挥出地方文化作为区域软实力的实际效能,让地方文化既能对内深入人心,对外有效表征地方形象,需要在理论和实践层面给予其充分关注。现以波特五力模型为切入点,选取三明地区的文化建设案例进行剖析,对新时期地方文化发展的资源力、人力、创意力、传播力和保障力进行深入探讨分析,以期建构具有普遍借鉴意义的地方文化建设模型。

文化强国作为国家战略,其地位和重要性日渐提升。文化的繁荣发展成为实现中华民族伟大复兴的重要条件和实现途径,作为软实力的文化不仅是汇集亿万人民情感价值的精神载体,更是全球化时代国家与民族屹立于世界舞台的实力呈现。有学者认为,发展地方文化是文化建设的精神支柱,是文化建设的思想智慧,更是文化发展的个性展示。没有地方文化个性的地区往往缺乏竞争的活力和自信。基于对这一系列问题进行实践探索的思考与总结,笔者结合地方文化在新时期的发展特点,提出文化发展的“五力模型”建构,从宏观层面廓清地方文化发展的逻辑与可操作化路径。

“五力模型”最初由迈克尔·波特于20世纪80年代提出,是一种用于分析行业内市场以及竞争强度的理论工具,建立在对市场行业竞争力量的深度理解和分析基础之上。笔者基于对地方文化事业和文化产业发展过程的梳理,依据波特的五力模型框架提出全新的地方文化发展五力模型,明确地方文化发展的关键要素由资源力、人力、创意力、传播力和保障力五个方面构成,这五种力量协同作用形成合力,共同促进地方文化建设。

资源力:实现从地方文化资源到文化资本的转化升级

地方文化资源是地方文化发展的核心,不论是有形的实体自然资源、文化古迹,还是无形的民风民俗、人文精神,既有的文化资源是发展文化事业的源头之水。文化资源本身是一种实力,要发挥这种实力的作用,需要认识到这种力量的存在,进而推动这种力量的转化升级。

首先,这种实力需要被发现,即我们需要增强对文化的主观意识,具备文化敏感与直觉,意识到文化资源的存在。比如,三明地区分散在各地尚未开发或开发不完全的古老乡村的街巷中很多房屋、摆设甚至窗棂的历史都可以追溯到明清时代,而当地居民和管理者并没有意识到它们具有值得保护并开发的历史价值和文化价值,闲置甚至浪费了很多资源。文化资源意识的觉醒是对其进行发掘和整合的前提条件。

其次,需要对现有的宝贵文化资源进行挖掘、提取和整合,并推动文化资源优势向文化资本优势转变。文化资源所具备的永续的人文意义与情结以及随着时间推移而不断增加的经济价值、社会价值和文化价值,只有通过合理的开发利用将其转化为文化资本,才能最大限度地实现其价值。以三明地方文化资源为例,永安、建宁一带的红色文化,尤溪的朱子文化,宁化的客家文化,明溪、岩前的古人类文化,泰宁(世界地质公园)的丹霞文化,沙县的小吃文化等一大批极富代表性的文化资源构成了三明地域文化,可以从产业角度入手对这些文化资源进行提取、发掘和整合,对物质形态的文化资源进行品牌化,对民风民俗、民间艺术等非物质形态的文化资源进行演绎传承,聚焦有代表性的资源实体进行纵向历史和横向艺术形式的全方位开发,以促进文化资源优势向文化资本优势的转化升级。

人力:发挥文化建设的主体力量

落实文化发展战略,开展地方文化建设工作,人力资本是关键要素,它关系到谁来做、怎么做、能不能做好等一系列具体实施和发展成效问题。因此,只有具备优秀的文化人才,才能够创作出优秀的文化作品,营造良好的文化环境;只有打造优秀的文化人才管理队伍,才能科学发掘文化资源,促进文化事业与文化产业的健康发展。发挥人力资本的核心力量,打造文化发展的人才储备库,可以从培养、聚合、稳定三个层面入手。

人力的培养:打造高素质文化人才队伍

文化和艺术的传承归根结底依赖人这一主体而实现,精品力作的出现要靠各门类艺术人才的推动。需要打通文化人才供给与教育体系的连接通道,根据文化产业的发展需要,引导教育机构调整发展方向,加大高等院校文化艺术领域的人才培养和科研创新力度,培育文化产业的基础性人才和专业人才。在文化专业人才方面,以三明地区为例,一方面,当地通过各类培训、师徒传帮带等方式培养文化专业人才,提升文化专业人才的素质和水平。另一方面,当地与学校合作培养非物质文化遗产传承人,如泰宁县梅林剧团与职业学校联合组建“梅林戏专业班”,开展老演员带新学员技艺教学活动,新人辈出,有效解决了国家级非物质文化遗产泰宁梅林戏传承人短缺的问题。但是,从总体来看,三明地区的文化专业人才仍然比较短缺,特别是缺乏文化产业开发、经营、管理相关领域的精英领军性拔尖人才,这也是很多地区普遍存在的问题。为此,各地既要重视相关人员职业技术培训,也要注重在文化建设发展实践中历练人才,培养具备实战本领的复合型专业人才。

人力的聚合:吸收、引进优质文化人才

人才的集聚可以实现信息共享效应、知识溢出效应、创新效应、集体学习效应、激励效应,在区域内按照一定的内在联系将人才集聚起来,聚合后的人力效应往往大于个体自身的效应,可以起到相互促进的作用;同时人力聚合区域也会对外形成辐射吸引力效应,吸引更多具有相同才能的人加入其中。三明地区在引进人才方面进行了有益尝试,如市政府建设人才房并出台住房优惠政策,以吸引人才;明溪县完善“人才+产业+创新”顶层设计,坚持靶向引进高端人才,组建省、市级技能大师工作室和省引进“百人计划”团队,拥有国家级、省级高级人才36人、市级高级人才570人,这些做法均产生了人才聚合效应,值得借鉴与推广。

人力的稳定:多管齐下留住优秀文化人才

影响文化建设最重要的问题之一就是人才流失。在地区发展不均衡的状况下,人才由欠发达地区向发达地区流动的趋势显著,由此,经济越是欠发达,文化发展步伐越跟不上,形成恶性循环。因此,培养和吸引人才是基础,更重要的是为人才营造良好的发展环境,留住人才,真正发挥人才在文化建设中的价值。

近年来,三明地区积极探索新的文化人才培养途径,创新用人机制,不断挖掘社会文化人才,有效弥补了专业文化人才短缺的不足,培养了一批优秀的文艺工作者,全市文艺创作呈现新活力。同时,三明地区为改制后的事业编人员提供相关福利保障,免除了文化工作者对生活状况变化的担忧,建立了合理的人才流动良性循环机制。

创意力:文化活力与文化实力的集中体现

美国经济学家、诺贝尔奖获得者舒尔茨曾说:“人类的未来并不是完全地取决于空间、能源和耕地,而是取决于人类智慧的开发。”创意力不只是一个时髦、新颖的概念,还是在现如今不断被证实可以转化为巨大经济效益的重要生产力,具有知识密集、高附加值、高整合性的特征。文化领域本身是一个知识密集型的创意领域,笔者认为文化建设中的创意力主要指的是在文化发展过程中将创新性思维和新技术相结合进行文化资源开发,以创意指导实现文化资源的优化配置,为文化产品注入更高的文化价值和经济附加值。

文化的形成具有“人化”的特点,在文化的发展过程中,人类的主动性创造活动不可或缺,各类文化资源本身是文化创造的物质体现,文化的发展和延续更是与文化创新能力密切相关。很多地区拥有丰富的文化资源,但开发利用程度极低,形式陈旧,手段落后,这些问题均源于创新思维的匮乏。寻求差异化定位和发展方式,打造独具特色的品牌,比如沙县小吃文化就充分利用本土自然资源,在工艺和品质上进行创造性的升级,不仅优化了小吃的口味,还赋文化元素于小吃中,极大地丰富了小吃的文化内涵,形成了独特的文化品牌,为这一文化产业链走向全国甚至走向世界注入了人文活力。

传播力:提升文化影响力的关键路径

文化的价值在于传播。文化价值的体现更适合用乔治·贝克莱的那句“存在就是被感知”来形容,优质的文化内容只有被人所熟知,才能被认可,被喜爱,被进一步弘扬。传播学派的理论先驱莱奥·弗罗贝纽斯曾指出“文化没有脚”。他认为文化是靠传播而对人类产生影响的。结合地方文化传播的规律和特点,笔者认为要提升地方文化传播力,切实提升文化的吸引力和影响力,就需要构建完善的文化传播体系,从传播内容、传播手段、传播渠道三个层面下功夫。

首先,要解决传播什么的问题,即对文化资源进行怎样的包装,打造怎样的品牌。许多优质的文化资源处于初级呈现状态,或具有鲜明的地域特色,而文化的传播程度又与文化本身的风格有很大关系,因此需要学会“运用现代技巧增强文化的表现力”。

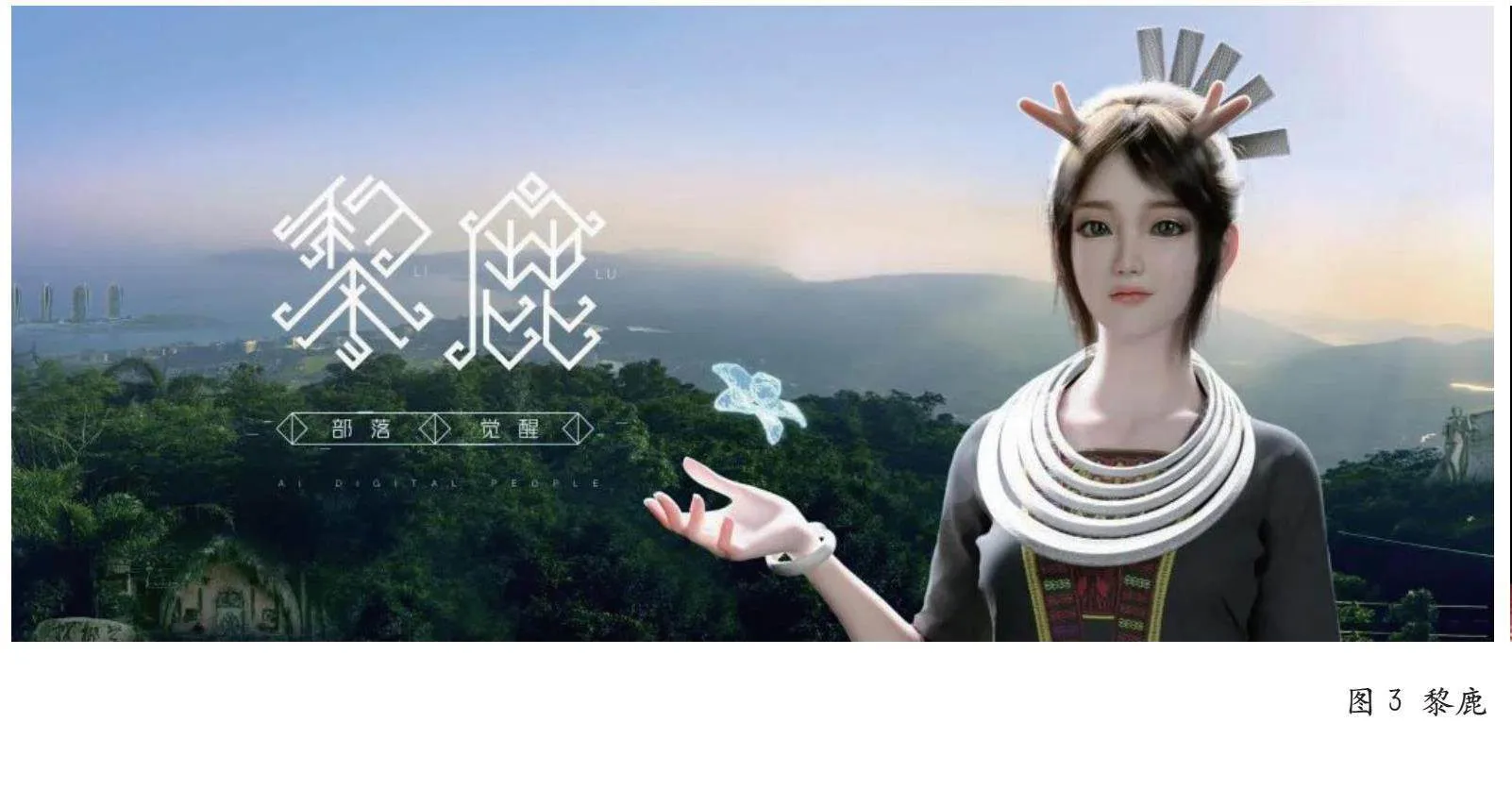

其次,要解决文化的载体问题,文化的载体对文化的传播有重大影响。需要突破以往文化传播生硬陈旧的固有套路,创造性地应用新颖的传播手段和形式,将文化传播与文化产业的发展相结合,提取文化精髓,打造优秀的文化产品和服务,通过百姓喜闻乐见的影视作品、娱乐项目、音乐作品、旅游体验、美食享受等方式潜移默化地向人们传递文化精髓。

最后,有了内容和形式,还要解决文化的传播途径问题,这依赖传播技术的选择。文化传播技术是文化传播的核心,在媒介形式多元化的当下,传播者需要熟练掌握各类传播渠道和技巧,在运用好传统媒体传播渠道的基础上,灵活运用以互联网为基础的各类新媒体,将过去单向、集中、广播化的传播转化为双向、互动、社会化的传播。

保障动力:夯实文化发展的配套支撑

保障动力的内涵包含两层意思,其既是为地方文化发展提供后方保障的支撑力,也是引领推动地方文化发展的重要动力。保障动力更多强调政府和相关文化职能部门在文化建设中所提供的支持和动力。在这个过程中,政府更多扮演的应该是文化发展的引领者、规划者、把关者、保障者的角色,既不缺位,也不越位,给予文化遵循自身规律自由生长的空间,同时为文化的发展提供科学的指引,铺平道路,扫清障碍。

以政策和机制支持为地方文化发展保驾

地方文化发展需要积极、宽松的政策环境和舆论环境,一方面,政府部门要培育具有敏锐文化嗅觉并了解市场运作的管理队伍,发挥文化创意思维,结合文化生态实际状况制定科学的文化发展规划,引领文化积极正确地发展;另一方面,政府要制定完善的文化发展政策、法规和机制,通过发布一系列指导性文件为文化发展提供政策指引,积极投身文化体制改革,促进各类文化企事业单位平稳转型,为各类单位在新的市场竞争中争取更多自主性和能动性,以政策、法规和机制保证文化事业和文化产业在健康的大环境中顺利发展,为其提供有力保障。

加大资金和配套设施投入力度,为地方文化发展护航

不论是公共文化服务体系的建设,还是地方文化产业的兴盛发展,都离不开资金的强有力支撑。资金的保证使得一系列文化惠民工程和政策得以顺利实施,使得优质文化资源得以被发掘,使得一些市场竞争力较弱的传统文化技艺得以延续保存和传承发展,使得文化从业者可以全身心地投入文艺创作中。要想繁荣文化,需要提供充足的资金保障,对文化资金的科学使用是促进文化发展的重要途径。同时,也要加强与文化相关的配套基础设施建设。比如,一些偏远的文化示范区或古镇道路狭窄、破败,交通不便,基础设施的不完善极大地制约了这些文化区域的发展活力。因此,发展文化不单单是发展文化自身,亦要强化带动与文化相关的配套设施的建设,使其实现相互促进。

基于三明地区文化建设的现状和经验,地方文化建设发展要完善支持文化服务体系建设的相关经济鼓励和刺激政策,吸引社会力量和民间资本投入其中,形成以政府为主导、多元社会力量参与的文化资金投入模式,共同促进文化建设的发展。此外,在地方文化建设发展的五力模型中,这五种力量之间存在相互连接关系,不能割裂。因此,在地方文化建设发展过程中需要兼顾各个要素,不能偏废其一,五种力量的和谐运作共同保证地方文化的建设发展可以取得实效。

2021年度福建省中青年教师教育科研项目(JAS21323);2023年度三明市社科规划课题(23021)。

(作者单位:三明学院文化传播学院)