羊磴艺术合作社扎根贵州桐梓县羊磴镇十余年,其是探索艺术乡建的重要试点。现首先探讨城市与乡村的关系,其次概述羊磴艺术合作社的发展历程,最后分析羊磴艺术合作社对新时代艺术乡建和乡村美育的意义,以供参考。

从城市与乡村谈起

根据第七次全国人口普查公报,全国人口中,居住在城镇的人口为901991162人,占63.89%;居住在乡村的人口为509787562人,占36.11%。与2010年第六次全国人口普查相比,城镇人口增加236415856人,乡村人口减少164361984人,城镇人口比重上升14.21个百分点。乡村人口的减少从某种层面表明人们对乡村的关注程度不够,因此,乡村建设迫在眉睫。党的十九大报告首次提出实施乡村振兴战略,党的二十大报告明确强调全面推进乡村振兴。在推动文化产业赋能乡村振兴的背景下,通过艺术产业赋能乡村振兴,成为国家振兴乡村的重要抓手。艺术介入乡村振兴,用艺术乡建引领乡村文化产业发展,打通艺术文化服务乡村的“最后一公里”,不仅可以调动社会力量参与乡村建设,还能唤醒乡村居民的文化自觉,为乡村振兴注入持久动力。

乡村与城市的关系

城乡融合发展是新时代推进现代化的根本要求。回顾中国现代化的进程,如何处理工农城乡关系,从来都是贯穿中国工业化和城镇化进程的主题与主线。要想走中国特色社会主义乡村振兴道路,就必须重塑城乡关系,走城乡融合发展之路,把乡村建设成与城市共生共荣、各美其美的美好家园。

乡村——心灵的栖息地

在城镇化的浪潮中,大量的乡村青年进城务工,导致乡村出现了空心化现象。在城市工作与生活的巨大压力下,乡村逐渐成为人们心灵的栖息地。这也解释了为什么许多艺术家和艺术团队开始走进乡村大地,以艺术实践参与乡村建设。

从艺术乡建看羊磴艺术合作社

艺术乡建的提出与羊磴艺术合作社的成立

“艺术乡建”作为特指名词,最早见于2014年渠岩先生的《艺术乡建:许村家园重塑记》。2018年,禹子良在《艺术家介入乡村建设的路径研究》中将艺术乡建定义为“艺术家以艺术的方式,在社会主义新农村建设的基础上以文化为切入口,联合当地村民,开展乡建活动,从而带动乡村发展”。

2012年,焦兴涛带着一群年轻学子来到贵州省桐梓县羊磴镇,成立了羊磴艺术合作社。以实验性的艺术实践参与乡村建设是焦兴涛及其团队成立艺术合作社的核心目的。

羊磴艺术合作社的发展历程

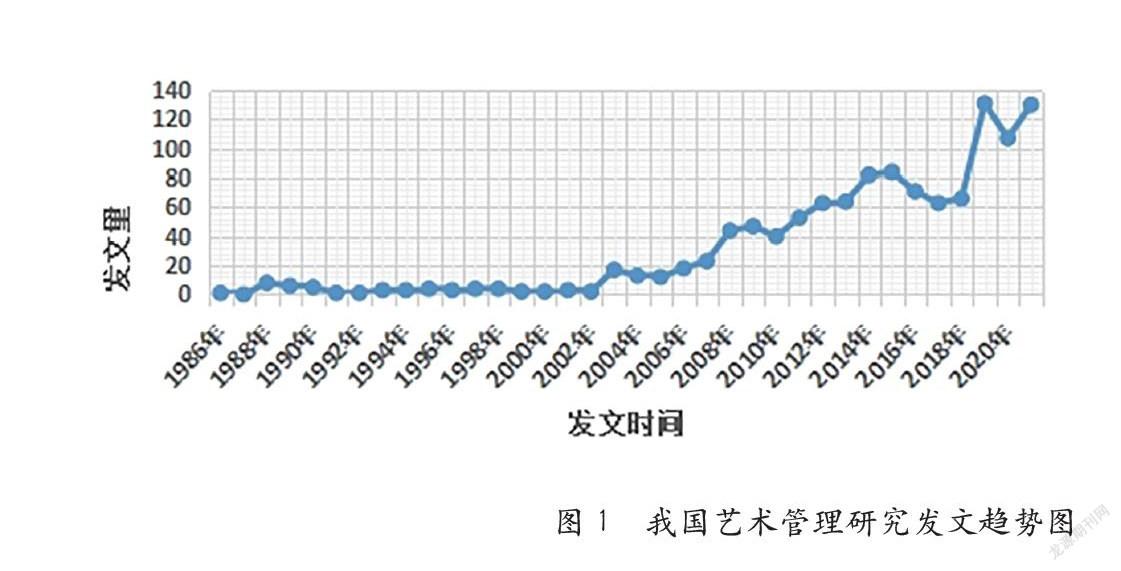

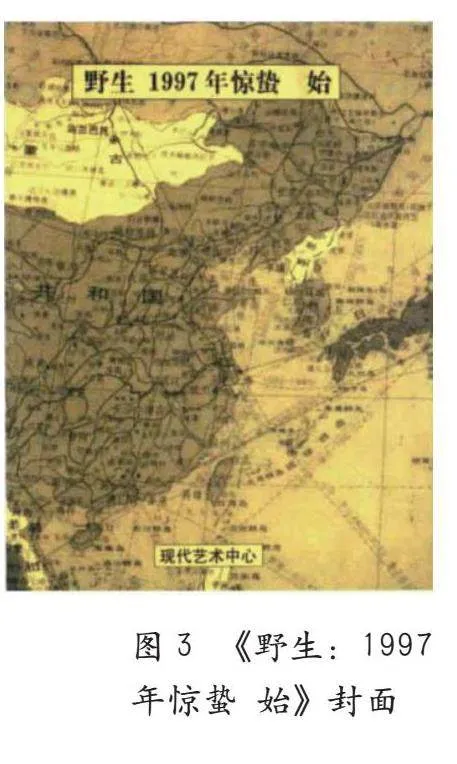

2012—2018年,羊磴艺术合作社将“有趣”作为出发点,以艺术协商的方式和当地人合作完成项目。例如,2012年的“木工”项目是由艺术家和木工合作制作出有趣且富有设计感的木工艺术品。而在此之前,当地木工早已习惯机械化的制作方式。通过与艺术家合作,当地木工重新找到了手工劳作的趣味。又如,2014年的“冯豆花美术馆”项目通过把日常生活中常见的物品如钥匙、香烟、调料盒等雕刻在豆花馆的桌子上,打破了艺术与日常生活的界限,促进了当地村民审美意识的觉醒。引发村民思考的艺术实践还有2014年“桥上板凳”(如图1所示)、2015年“石敢当”(如图2所示)、2016年“找朋友”等。

2018—2020年,羊磴艺术合作社逐渐深入挖掘与建构羊磴特色乡土文化。利用新事物、新手段和羊磴人民的日常生活节奏开发新的艺术空间是这一阶段的主要目的。在2018年“斌斌照相馆”项目中,艺术家提出将当地照相馆电脑里存储的13000张乡民证件照作为创作素材,拼成一张羊磴地区发展规划图——《羊磴人民》,使当地村民参与到作品中,建构《羊磴人民》与羊磴人民的自发性联系。同年,“李安伟的全家福”项目将村民李安伟家里珍藏的唯一一张全家福经过修复处理后放大至墙面大小,挂在了临近马路的墙体上,凸显了个体生命与时代发展之间的联系。“羊磴抖音艺术合作社”项目的开展源自艺术家发现“抖音”是羊磴人民茶余饭后、闲暇时间重要的娱乐消遣方式,该项目旨在引导村民提高个人审美。艺术家对当地村民进行摄影指导,由村民创作符合其审美、与日常生活息息相关的作品,从而展现在粗粝的社会生活中底层人物的悲欢。2020年,“羊磴乡愁馆”项目陈列了乡民的板凳、缝纫机、风箱等老物件,以及书画、木雕等艺术品。这些具有地方特色的物品讲述着羊磴独特的乡土故事。

2020—2023年期间,“羊磴艺术协会”的成立,预示着观念上的“羊磴艺术合作社”的终结,羊磴艺术合作社从一个想象的共同体变成现实的学术共同体。这一阶段还举办了“土而奇”乡村艺术博览会。该博览会是羊磴艺术合作社十余年艺术成果的集中展示。

羊磴艺术合作社对新时代艺术乡建的意义

在我国社会主义新农村建设过程中,“艺术乡建”的步伐从未停止。但回顾其他艺术乡建的发展历程,乡村仅仅是艺术家生活、创作的空间载体,与艺术家的联系并不紧密。而羊磴艺术合作社虽然也有较为明显的实验性质,但是对艺术乡建的发展具有积极的推动作用。

新时代下,针对如何因地制宜地发展艺术乡建,如何调动村民参与的主动性,如何挖掘乡土文化,如何“以艺促旅”,如何用艺术的方式带动当地经济发展等问题,羊磴艺术合作社的艺术实践已经在一定程度上做出了回答。

从乡村美育看羊磴艺术合作社

“美育”一词最早由席勒提出,但是美育实践和美育意识,古已有之。《论语》中有“兴于诗、立于礼、成于乐”;20世纪初王国维提出“若要培养出完全之人物,则需同时进行智育、美育、德育的教育”;1917年,蔡元培提出“以美育代宗教”;民国时期,梁漱溟、晏阳初、陶行知等人的美育思想同样博大精深。但将美育列入国家教育方针却是20世纪与21世纪之交的事。1999年,美育被正式列入国家教育方针。美育是指通过培养人们认识美、体验美、感受美、欣赏美和创造美的能力,从而使人们具有美的理想、美的情操、美的品格和美的素养。在羊磴艺术合作社的艺术实践中,美育始终贯穿其中。

美育中的主体性参与

艺术乡建践行者渠岩在梳理许村艺术实践的过程中发现了村民的现实性与艺术家理想化之间的错位,并提出艺术乡建的“主体性”问题。羊磴艺术合作社作为参与式地方艺术实践,注重艺术家和村民的协作。在羊磴艺术合作社成立之前,当地村民的休闲娱乐方式普遍缺乏审美意趣。羊磴艺术合作社成立后,羊磴人民的审美意识逐渐觉醒。对于羊磴人民而言,羊磴艺术合作社具有持续的、创造性的、启发性的作用,其以艺术实践为枢纽,拉近了人与环境之间的距离,在潜移默化中形成了羊磴的审美风尚。

乡村美育的在地性研究

“在地艺术”(Site-Specific Art)指的是艺术家为特定场所创作的作品。本文的“在地性”强调艺术家在当地建构地域场所带来的审美转变。羊磴乡愁馆、羊磴展讲堂等公共艺术空间是基于羊磴发展现状,结合当地乡土资源与人文气息建立的,并通过艺术创作传播乡村文化。这些公共艺术空间在艺术乡建的过程中肩负着丰富乡村文化生活、保护乡土资源、塑造美丽乡村风貌以及促进美育发展的重要使命。

羊磴艺术合作社对乡村美育的意义

羊磴艺术合作社的艺术实践引起的乡村美育思考与讨论,无疑是对乡村美育知识体系、学科体系、理论体系的扩充。从乡土文化与乡村美育的关系出发,乡村美育是新时代乡村治理的重要手段,具有激发乡村文化内生活力,传承中华优秀传统文化,助推乡村文化振兴的重要意义。

根据第七次全国人口普查结果,全国人口中,居住在乡村的人口为509787562人,占36.11%。与2010年第六次全国人口普查相比,乡村人口减少164361984人。由此可见,实施乡村美育刻不容缓。党的十八大以来,我国全面加强和改进美育工作,坚持以美育人、以文化人,努力提升群众的审美水平和人文素养。乡村振兴,教育先行,美育赋能。羊磴艺术合作社坚持以人民为中心,立足于当地人民的具体需求,其经验值得其他艺术乡建项目参考借鉴。

羊磴艺术合作社展现了现代化乡村与城市在动态性互动中的审美转变,对当代艺术和乡村文化建设具有重要的启示意义。对于艺术乡建而言,羊磴艺术合作社开拓了艺术介入乡村建设的新路径;对于当地人民而言,羊磴艺术合作社丰富了乡村文化生活,提升了乡村居民的文化素养,为乡村振兴注入了强大动力。