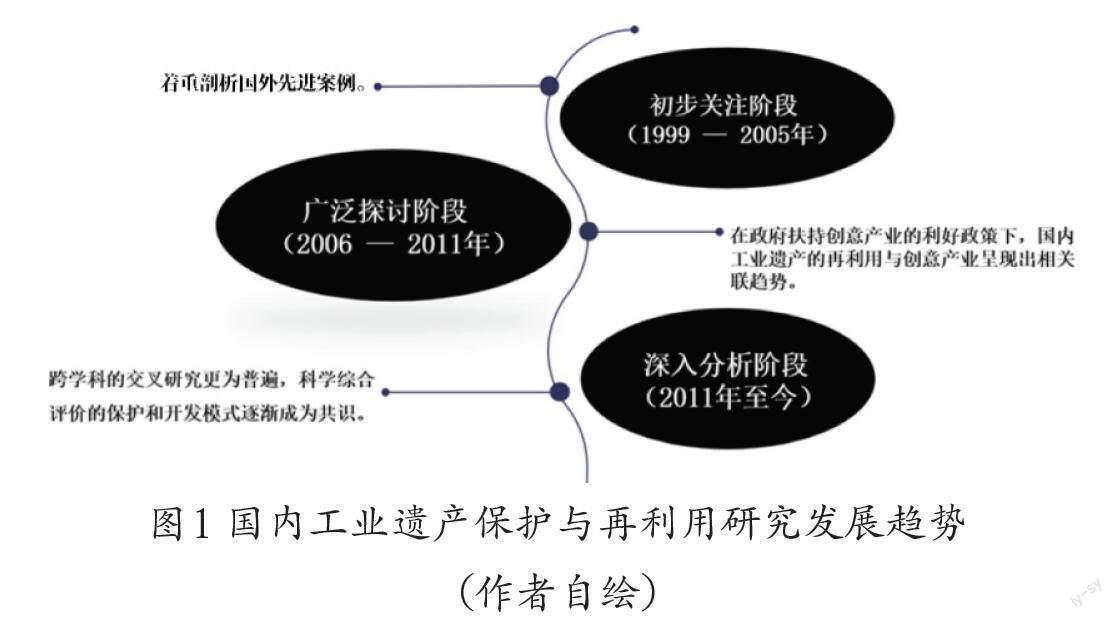

工业遗产是文化遗产的重要组成部分,它见证了一个国家的工业发展历程,承载着国家和民族的历史记忆。近年来,随着我国工业化进程的加快,工业遗产面临保护与利用的困境。鉴于此,现围绕工业遗产保护与再利用展开研究。首先,对工业遗产的涵义进行了分析。其次,探讨了保护和再开发工业遗产的意义。最后,就如何保护和利用工业遗产提出了具体方法,即加强工业遗产调查评估,实行名录化管理;制订全方位的保护规划,科学修复工业遗产;构建“工业遗产+XX”模式,实现工业遗产再利用。

为进一步加强国家工业遗产管理,弘扬工业精神,发展工业文化,提升中国工业软实力和中华文化影响力,我国于2023年印发的《国家工业遗产管理办法》就工业遗产认定、保护管理、利用发展、监督管理工作作了明确说明。该办法既彰显了国家对工业遗产的关注,也为各地结合自身情况,探索工业遗产保护与再利用的方法提供了有力指导。本文从实际出发,就如何保护和再利用工业遗产展开探讨,并且提出具体的保护和利用策略,以供借鉴和指正。

工业遗产的涵义

作为人类工业文明的重要遗产,工业遗产见证了人类社会从农业社会向工业社会转型的历程,体现了工业文明的发展与成就。关于工业遗产的涵义,学术界目前尚未形成统一共识,很多学者将其视为与工业活动相关的一切物质和非物质遗产,包括建筑、结构、工艺、工具、城镇、景观等。

与此同时,有学者从广义和狭义两个角度对工业遗产的概念进行了阐述。从广义层面来讲,工业遗产是指一切与工业活动相关的建筑、结构、设备、工具等物质遗产以及与之相关的非物质遗产,如工业建筑(工厂、仓库、办公楼、实验室等)、工业结构(蒸汽机、生产线、吊车等)、工业设备(机器、工具、仪器等)、工业景观(工业园区、矿山、铁路、港口等)、工业技术(制砖、酿酒、钢铁制造等传统工艺技术)、工业管理(工厂管理制度、企业文化等)、工业人物(发明家、企业家、工人等)、工业制度(自由贸易、知识产权保护等)等。从狭义层面来讲,工业遗产是指具有历史、科技、艺术、社会价值等多元价值的工业遗址、建筑、设备等。

保护与再利用工业遗产的意义

工业遗产是人类工业文明的重要遗产,具有极高的历史、科技、艺术和社会价值。加强对工业遗产的保护与再利用,既是对历史的尊重,也是对未来发展负责。

首先,工业遗产是历史的记忆,承载着丰富的文化信息。它们不仅是工业技术发展的实物见证,也是社会发展变迁的生动教材。每一个钢铁厂、煤矿、机械工厂都是时代变迁的缩影,保留它们就是保存了中国各地的工业史和城市记忆。所以,加强对工业遗产的保护与再利用,本质上是对历史的尊重以及对后人的教育和启示。

其次,工业遗产再利用能够激活城市活力,促进城市经济发展。对工业遗产进行针对性的改造与创新之后,可以将其转化为创意工坊、艺术中心、科技园区等新兴产业孵化器,为初创企业和创业者提供了低成本、高效率的工作空间。这种“旧瓶装新酒”的发展模式,不仅能够激发人们的创新精神,也有利于带动当地就业,为城市经济发展注入新的活力。同时,将工业遗产开发为特色旅游景区,既能够丰富城市形象,还能够吸引游客,有利于推动旅游产业发展。

最后,工业遗产保护与再利用具有环境和可持续发展的意义。随着可持续发展理念的提出以及构建绿色环保社会战略的实施,许多工业遗址在设计和建设上都保持着较高的环保标准,对工业遗址进行合理利用,能在一定程度上降低新建项目对环境的压力。同时,通过对工业遗产的修复与再生,实现废弃空间的绿色再利用,有利于人与自然和谐共生。

工业遗产保护与再利用策略

加强工业遗产调查评估,实行名录化管理

工业化建设为我国社会经济发展作出卓越贡献的同时,遗留了厂房、矿场、仓库等诸多工业遗产,它们不仅是城市发展的见证,更是民族工业精神和技术创新的象征。为实现工业遗产的保护与再利用,一方面,要加强对工业遗产的深入调查与科学评估,明确其分布现状,科学判断其历史、科技、社会和文化价值,为保护利用工作提供依据;另一方面,要结合调查评估结果,对工业遗产实施名录化管理,确保工业遗产得到有效保护。

第一,创建专业小组,实施工业遗产调查评估。工业遗产调查与评估是一项专业且复杂的事务,应由专业人员全面负责,所以,有必要创建由历史学家、建筑师、考古学家、环保专家等共同组成的工业遗产调查评估小组,由其根据国家及当地颁布的工业遗产保护及管理条例,协同完成对工业遗产的调查与评估工作。在实践中,小组成员应发挥各自专业优势,通过实地考察、查阅资料等方式,了解当地工业遗产的历史背景、生产工艺、建筑风格、功能变迁等。同时,结合现有资料和技术手段对其历史价值、技术价值、艺术价值以及社会文化意义进行科学判断,以充分明确工业遗产的特质,为后续工业遗产分类及分级保护提供重要依据。具体来讲,历史学家以其深厚的历史知识和研究能力,深入挖掘工业遗产背后的历史故事,揭示其文化价值和历史意义;建筑师则从建筑技术与设计角度,评估工业遗产的结构稳定性、功能性以及美学价值,为后期修复与改造工业遗产提供重要依据;考古学家的优势在于发掘和解读遗址的深层信息,使调查工作更加全面;环保专家则主要关注工业遗产的存在对周边生态系统和公众健康的潜在影响,为后期提出遗产保护与环境和谐共生的策略提供依据。

第二,实行工业遗产名录管理。工业遗产名录管理是指对具有历史、科学、艺术价值的工业遗产进行系统、规范地识别、记录、保护、利用,建立具有代表性、权威性和指导性的名录,以期实现对工业遗产的科学管理和有效保护,使之成为全人类共同的财富。实施工业遗产名录管理制度不仅可以防止工业遗产被随意开发和破坏,还能引导政策制订者和投资者加强对工业遗产的保护与利用,使工业遗产的价值得到可持续地释放。在实践中,专业机构或小组人员应结合对工业遗产的调查及评估结果,确定其是否符合列入名录的标准。对于有资格入选名录的工业遗产,一方面,需要对其进行建档管理,以文字、图片、视频等多种形式对其历史沿革、建筑特征、生产工艺、设备状况等具体信息进行详细记录,形成一份完善清晰的档案,以便后期管理与研究;另一方面,将入选的工业遗产信息规范准确地录入国家或者地方工业遗产名录,并根据其价值、状况和保护需求,制订相应的保护规划与措施,确保工业遗产得到妥善合理地保护。

制订全方位的保护规划,科学修复工业遗产

保护是实现工业遗产再利用的前提。只有采取有效措施保护好工业遗产,才能够实现工业遗产的再利用,使其在新时代环境下彰显新价值、焕发新活力。因此,在工业遗产的保护与再利用中,应坚持保护第一的原则,要制订全方位的保护规划,对不同类型的工业遗产采取针对性修复与改造措施。

第一,制订全方位的保护规划。制订全方位的长远保护规划是保护工业遗产的关键,为实现对各类工业遗产的高效化、针对性保护,应制订一套由短期应急保护、中期维护管理、长期发展保护相结合的工业遗产保护规划。首先,短期应急保护是基础。在工业遗产可能面临突发损坏或自然灾害时,应立即启动应急响应机制,进行必要的紧急修复和加固,防止其进一步损毁,确保遗产安全,防止损失的扩大。其次,中期维护管理是保障。专业团队应对工业遗产进行清洁、保养、监测等定期维护和管理,以维持其结构稳定和功能正常。同时,需要与社区、公众进行充分沟通,引导他们增强对遗产的认同感和责任感,鼓励他们主动加入保护工业遗产的行列。最后,长期发展保护是目标。相关机构或者小组人员应该从长远视角出发,将工业遗产融入现代生活和经济发展,通过再利用、改造或新建项目,赋予其新的生命和价值,这既有助于遗产的可持续发展,也能推动地区经济的多元化发展。

第二,根据工业遗产的具体状况采取适合的保护措施。随着时间的推移,一些工业遗产因年久失修或环境侵蚀而面临严重威胁,为了保护这些遗产,应根据其具体状况制订并采取相应的保护措施。首先,对于年久失修、破损严重的工业遗产,需采取紧急修复和加固措施。例如,修缮老建筑的结构、替换腐朽的建材,或者进行必要的防水、防火处理,防止进一步损毁,以恢复工业遗产的基本功能,使其在保护中得到重生。其次,对于保存良好但使用功能逐渐退化的工业遗产,可以对其进行适度改造。例如,将旧工厂改造成博物馆、工作室或社区空间,既能保留其原有的历史风貌,又能赋予其新的生命力。在改造过程中,应遵循“最小干预”原则,尽可能保持原貌,避免过度商业化对遗产的原始价值产生冲击。最后,应充分考虑环境因素对工业遗产的影响,做好环境防护措施。例如,设置防洪设施,避免工业遗产因暴雨引发的水灾受到破坏;加强防火系统,避免工业遗产在火灾中受到破坏;安装防盗设备,防止恶意破坏或者偷窃,以保障工业遗产安全的长久性。

构建“工业遗产+XX”模式,实现工业遗产再利用

工业遗产再利用是历史文化传承与城市发展之间的桥梁,是推动城市转型和可持续发展的重要途径。但是需要注意,工业遗产再利用并不是对工业遗产进行简单的拆旧建新,而是通过“保留与创新”相结合的方式,对工业遗产进行创新性改造与利用,赋予其新的生命力,使其在现代社会中发挥新的功能。在实践中,可以通过“工业遗产+XX”模式,实现工业遗产再利用。

第一,构建“工业遗产+博物馆”模式,打造沉浸式触摸工业记忆。“工业遗产+博物馆”模式的核心在于将历史痕迹与现代展示技术相结合,以博物馆为载体解读和传承工业文化。例如,可以将旧工厂、矿井、蒸汽机房等工业生产场所改造为集历史展示、科技体验、艺术创作于一体的博物空间。游客不仅可以参观实物展品,还能亲身体验工业生产过程,甚至参与修复机械、制作工艺制品等互动活动,直观感受工业遗产的魅力。以“沈阳工业遗址博物馆”为例,作为“工业遗产+博物馆”模式的典范,沈阳工业遗址博物馆是由原沈阳冶炼厂的厂房改建而成的博物馆。步入博物馆,人们仿佛穿越回钢铁与汗水交织的时代。陈列馆内,一件件实物、一幅幅老照片,详细展示了沈阳从工业化初期到鼎盛时期的变迁轨迹。无论是机械制造,还是重型装备,都承载着沈阳工业的成就,特别是矗立在展厅中央的炼钢锅炉,其庞大身躯与周围的展品形成鲜明对比,令人震撼。它不仅是设备,更是真实的历史见证者,无声地诉说着大工业时代如何用坚如磐石的力量,铸就了沈阳的工业辉煌。站在它面前,人们不禁感叹“大工业”具有如此强盛的威力。整体来讲,实施“工业遗产+博物馆”模式,不仅能够提升人们对工业文化的认知,也能够将昔日辉煌的工业遗产打造为地方特色文化名片,带动当地旅游业发展。

第二,构建“工业遗产+研学”模式,丰富“行走的课堂”。工业遗产蕴含着丰富的历史文化资源,见证过工业化进程的老工厂、机械、建筑都是真实的历史教材,构建“工业遗产+研学”模式,将工业遗产与学习联系在一起,并将其打造为供人们参观、学习的场所,既能够使学生亲身感受工业独特魅力与历史发展进程,也能够更好地理解科技进步对社会的影响,有利于培养他们的历史意识和人文情怀。例如,“开滦国家矿山公园”作为全国首批国家级矿山公园之一,是一座集工业遗迹保护、煤炭文化、近代工业文明展示于一体的近代工业主题公园,分为中国北方近代工业博览园和老唐山风情小镇两大园区,园区内保留了大量的工业遗址和遗存,是中国近代工业文明的重要标志。如今,“开滦国家矿山公园”经过改造成为“国家级研学基地”,学生可以在参观公园的过程中,以探索游览的方式了解煤矿历史和煤炭知识,使研学之旅更加充满探索性与趣味性。

第三,构建“工业遗产+旅游”模式,打造独具特色的“诗和远方”。当今社会,旅游业发展迅速,人们对旅行的需求不再局限于单纯的观光,而是寻求深度的文化内涵和历史故事。在此背景下,“工业遗产+旅游”模式悄然兴起,既为工业遗产的保护与再利用提供了新的思路,也为游客们带来了“诗和远方”的体验。同时,为城市发展激发了新活力。近年来,江苏省积极推动工业旅游发展,着力将生产工艺、工业遗存转化为文旅资源,打造了南钢工业文化旅游区、洋河酒厂文化旅游区等,实现了工业遗产与现代科技、人文与康养旅游的完美结合。其中,南钢工业文化旅游区的前身是江苏省第一炉铁、第一炉钢、第一根钢材的诞生地,如今已发展为集旅游、休闲、娱乐、购物、观光于一体的沉浸式生态体验空间。游客既能够在虚拟现实(VR)技术的支持下深入了解钢铁生产的过程,感受那份铁水浇筑的厚重历史文化,也能够在互动性强、体验性强的项目中增强参与感。

工业遗产保护与再利用是实现双赢发展的重要举措,它既能让历史得以传承,又能让现代社会从中受益。在对工业遗产进行保护与再利用的过程中,应以前瞻性的眼光和创新性的思维,找到保护与利用之间的平衡点,采取合适的方法、合理的手段保护并利用工业遗产,使其在新时代焕发新生命力的同时,为推动经济社会可持续发展作出贡献。