摘要:随着大数据技术迈向大模型阶段,越来越多的行业开始利用大模型进行决策与分析。出版社编辑作为文化产业的重要组成部分,必将受到新技术的影响,只有紧跟时代步伐,顺应大模型带来的变革,才能提高编辑工作的效率和质量。现从大模型的概念、特点出发,探讨其对图书编辑职业的影响,并提出图书编辑在大模型时代的转型方向。

图书出版行业已进入大模型时代

传播图书出版行业的技术转向

在传统出版行业中,出版主体是各类出版机构,它们负责策划、组织和实施出版活动,包括编辑、制作、发行和销售图书、期刊等出版物,而出版客体是指各种出版物,包括图书、期刊、报纸等。图书是最常见的出版物形式,可以是文学作品、学术著作、工具书等。图书编辑是编辑行业最传统、最典型的群体,因为他们在开展图书编辑工作时面对的主要是文字、图片等最基本、最经典、最传统的信息。编辑工作的核心是对此类信息进行人工处理,包括选题策划、知识创新、内容策划等创造性工作,也包含文字编校、版式调整等规范性工作,体现了出版业的“技术本质”。正如匡导球先生在《中国出版技术体系及其发展历程》一文中从技术视域对出版所作的概念界定:“出版是将知识、思想或信息产品经过加工以手抄、印刷或其他方式复制在一定的物质或虚拟载体上并通过出售或其他途径向社会传播的活动。因此对有效信息进行选择、规范、复制与传播的一切知识、工具、经验和技能都应该属于出版技术范畴。”[1]在传统出版时代,图书编辑对信息的加工能力是最基础的,但其产能也是最有限的,由此导致图书出版工作不得不依靠大量的人力,从而使出版的智力活动经常受制于体力活动,极大限制了出版业的知识生产数量和质量。

在技术发展的推动下,出版业正在经历深刻的变革。李玮分析了“跨媒体”“全媒体”“融媒体”三个概念的变迁过程,认为其实质是传统媒体在面对市场化与全球化、数字化与网络化、移动化与智能化的冲击挑战时所开展的媒体融合实践形态,代表着媒体融合的不同发展阶段。但无论哪一种,都是以传统媒体思维为主导的媒体融合,都是在传统媒体发展的逻辑基础上植入互联网因素,其内容生产都以传统媒体的精英化生产方式为主[2]。

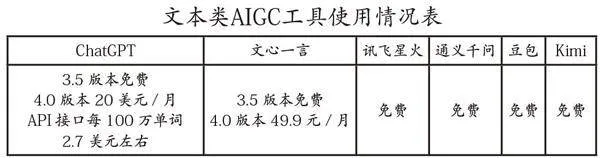

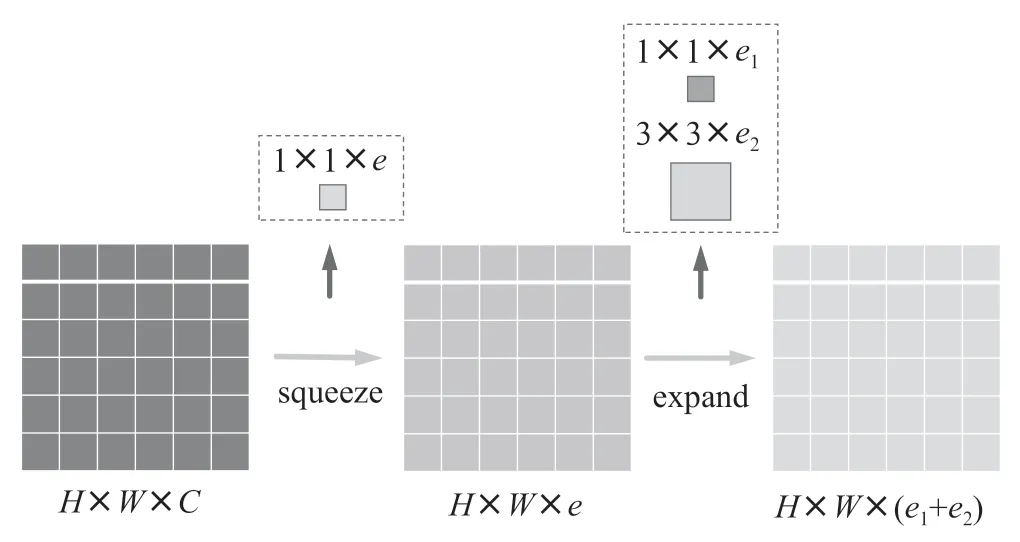

立足信息技术发展的最前沿,在“跨媒体”“全媒体”“融媒体”之上,以ChatGPT、讯飞星火等为代表的“大模型”时代已悄然到来。这是从出版媒介革命向出版内容革命的一次划时代变革,是出版技术从内容载体技术到内容生产技术的重大转变。有研究表明,ChatGPT在OpenAI的系列产品中属于渐进性创新和破坏式创新,而相较于同类竞品而言,则为突破性创新和颠覆性技术创新[3]。所谓“大模型”,是指网络规模巨大的深度学习模型,具体表现为模型的参数量规模较大,其规模通常在千亿级别。大模型的训练虽然需要更多的数据和计算资源,但是它们可以更好地处理复杂任务,如自然语言处理、计算机视觉和语音识别等。

大模型时代的人工智能生成内容机理

目前,大模型主要分为三类,分别为超大模型、多模态模型和通用能力模型。超大模型是指参数量超过10亿的模型,如OpenAI的ChatGPT-3和Google的Bard。这些模型需要更多的数据和计算资源进行训练,使它们可以更好地处理复杂任务;多模态模型是指同时处理多种不同类型的数据的模型,如图像、文本和语音;通用能力模型是指具有多种不同任务能力的模型,如自然语言处理、计算机视觉和语音识别等。由此可见,大模型可轻松胜任以处理文本、图像等为核心的图书出版工作。

对话式AI机器人ChatGPT的横空出世引发了人们对人工智能生成内容(ArtificialIntelligence Generated Content,AIGC)的关注与热议,《自然》期刊发文直言这将有可能彻底改变研究实践和出版实践。AIGC作为继专业生成内容(Professionally Generated Content,PGC)和用户生成内容(User Generated Content,UGC)之后新的内容生产引擎,能够通过内容自动化编纂、智能化润色加工、多模态转换和创造性生成等方式直接改变出版的内容生产范式和内容供给模式。除此之外,AIGC还将以数字人、聊天机器人为交互媒介窗口,推动出版流程的智能再造和出版服务的创新升级,从而对出版的发展产生深远影响。随着AIGC技术的革新迭代及其应用成本的下降,出版内容的生产将不可避免地从PGC、UGC转向AIGC(包括AIPGC、AIUGC,即AI协同创造内容),且AIGC的数量和内容占比将不断上升[4]。

ChatGPT等大模型在出版行业中的应用场景非常广泛。例如,研究发现,ChatGPT在选题组稿、内容写作、编辑校对、排版印刷环节具有广阔的应用场景,能帮助出版社丰富内容生产来源、降低成本和提高效率、提升个性化服务水准[5]。在选题组稿方面,ChatGPT可以帮助出版社从海量的信息中筛选出有价值的信息,并提供相关的参考资料;在内容写作方面,ChatGPT可以帮助作者快速生成文本,并进行排版和校对;在编辑校对方面,ChatGPT可以帮助编辑和校对人员进行文本审查和校对,降低错误率和减少工作量;在排版印刷方面,ChatGPT可以协助编辑进行文本编辑和排版,提高出版物的质量和生产效率。

大模型对图书编辑职业能力的影响

大模型在编辑出版工作中扮演着越来越重要的角色。大模型能够高效地处理和分析海量文本数据,帮助编辑人员快速识别有价值的内容。大模型在文本校对和润色方面也有显著的应用价值。借助大模型,编辑人员可以获得自动化工具的支持,快速检测和修正语法错误、拼写错误及风格不一致等问题。这不仅提高了出版物的质量,还缩短了出版周期。此外,大模型还可以用于个性化推荐系统,根据读者的阅读兴趣和阅读历史,精准推荐相关书籍和文章,有助于出版社更好地满足读者需求,提升用户满意度和忠诚度。

大模型在版权保护和内容原创性检测方面也发挥着重要作用。通过比对海量文献数据,大模型可以有效识别抄袭和侵权行为,保障作者和出版机构的合法权益。

总之,大模型的应用不仅提升了编辑出版工作的效率和质量,还为行业带来了更多的创新和发展机会。

提高策划能力

传统的图书编辑在选题策划中要么依赖于本人的专业知识和出版经验,要么依赖于作者的专业性及人脉网络。选题策划从萌芽到落地,需要在人际网络中不断被验证、完善和落地,直至确定作者和内容设计,此过程涉及大量需要人工处理的信息筛选、整理和归纳。而大数据模型可以通过对海量数据的快速处理,帮助图书编辑快速构建策划主题的知识体系和边界,相当于站在众多行业专家肩上博采众长、融会贯通,从而极大提升编辑策划选题的效率和质量,将其工作模式从“大海捞针”变革为“按图索骥”。

加深市场洞察

大模型可以帮助图书编辑更准确地把握图书的市场趋势和读者需求。通过大模型对于产业、行业、知识体系等深度挖掘的结构化呈现,可以帮助图书编辑全面了解市场的前沿和动向,提高出版物的市场精准度;通过大模型对历史数据的分析,可以发现某一类别书籍的销售规律和热点话题,可以为图书编辑提供营销的话题点;通过大模型对读者评论、评分等信息进行挖掘,可以帮助图书编辑深度了解读者的喜好和需求,提高图书对读者的适切性。

提升编辑格局

大模型可以帮助图书编辑跨越地域、文化等限制,获取更加宏观、立体的信息资源。例如,通过对中国知网、万方数据库等学术资源的整合,可以获取国内外最新研究成果和动态;通过对社交媒体、博客等网络平台的监测,可以了解到各种观点和讨论,为图书编辑提供更丰富的素材;通过模型自身的智能问答功能,图书编辑可以不断尝试提问并获得体系性、创新性的回答。上述方式都能使图书编辑得以在“上帝视角”的状态下进行思考,发现和验证自己的编辑思想,充分发挥智力活动的价值,从而减少问专家、查资料、选作者等身体力行、重复性的劳动,提升了工作效率。

对创新型能力的迫切需求

首先,大模型时代的图书编辑需要具备较强的数据分析能力,能够从海量的文本数据中提取有价值的信息,并进行深入挖掘和分析。这需要他们具备扎实的统计学和机器学习知识,能够运用相关的算法和技术对数据进行处理和分析。其次,大模型时代的图书编辑还需要具备敏锐的数字化创意思维能力,能够根据数据模型分析出市场需求和读者反馈,提出有针对性的编辑策略和方案。这需要他们具备扎实的数字化洞察力,能够准确把握读者的需求和心理。最后,大模型时代的图书编辑还需要具备跨学科、即时性的学习能力,以便灵活、随时、创造性地对大模型分析输出的结果进行二次加工、深度处理和延续加工。这些都对新型编辑的职业内容提出了现实的、迫切的要求。

大模型时代的图书编辑职业方向

大模型技术的进步为图书编辑工作带来了许多创新的可能性,使图书编辑可以在更高效、更智能的环境中工作,创造更具影响力的内容。

首先,大模型技术极大提升了图书编辑工作的效率。例如,通过大模型,图书编辑可以快速检测文稿中的语法错误、逻辑漏洞和一致性问题,从而将更多的时间和精力投入内容的创意和优化。

其次,大模型技术为图书编辑提供了强大的数据分析能力。图书编辑可以通过大模型分析读者的阅读习惯和偏好,从而制订更精准的选题计划和营销策略。此外,大模型还可以帮助编辑预测图书的市场表现,降低出版风险。数据编辑这一新兴岗位也将应运而生,专门负责管理和分析与图书相关的各种数据。

总体来说,大模型时代的图书编辑职业方向更加多元化和专业化。图书编辑需要充分利用大模型技术的优势,提升工作效率和内容质量。同时,也需要应对新的挑战,促进职业的可持续发展。

构建出版业私域大模型

有研究指出,随着用户规模的增速减缓以及流量红利的逐渐消失,新近崛起的私域流量已然成为当前品牌争夺用户的重要入口。因此,出版企业需要逐渐将营销的重心从公域转向私域并着手搭建自有的私域流量池[6]。要充分发挥大模型的技术优势,促使图书编辑走进大模型时代,同样也需要建立一个适合图书出版业的数据采集和分析的体系,特别是切合特定出版社的私域大模型。这包括对相关科学知识、学科体系、产业动向、技术趋势以及特定图书资源等信息予以整合,对读者数据予以收集和分析等,涉及大模型的“私域化”构建。私域大模型是指由企业自身构建和训练的大规模AI模型,用于解决特定行业领域的问题。相较于传统的通用AI模型,私域大模型更加专业化和定制化,能够更好地适应行业场景的需求,提供更准确、高效的解决方案。私域大模型主要应用于金融、电信、医疗、教育等领域。例如,在金融行业中,私域大模型可以通过对历史交易数据的分析,预测股票价格的走势,帮助投资者做出更明智的投资决策;在医疗行业中,私域大模型可以辅助医生进行疾病诊断和制订治疗方案等工作。

由此可见,未来构建出版业、出版社的私域大模型是大势所趋。出版业私域大模型构建能力主要包括以下方面。一是数据获取和处理能力。大模型需要大量的数据进行训练,因此需要培养获取和处理海量数据的能力。二是计算能力和存储能力。大模型需要强大的计算能力和存储能力来支持其训练和推理,因此需要培养操作计算和存储设备的能力。三是算法和模型设计能力。大模型需要先进的算法和模型设计能力,因此需要培养使用算法和模型的能力。

新型编辑理念和洞察力

在大数据模型的影响下,图书编辑需要不断培养和掌握新的编辑理念。例如,可以尝试运用大数据分析的方法指导选题策划、设计图书内容、遴选作者团队、优化营销设计、改善读者体验等工作;可以尝试运用虚拟现实、增强现实等技术丰富图书的内容和形式;可以尝试运用社交媒体等平台进行读者互动和推广活动等。

在大模型时代,编辑更需要市场洞察力,包括主动构建大数据模型了解读者需求和市场趋势,以及如何利用新技术满足这些需求;熟悉数字出版、在线出版、自媒体出版等技术和工具,以及如何利用它们提高出版物的可发现性和可访问性;掌握数据分析和可视化技术,以便更好地了解读者行为和市场趋势。与作者、专业人士和大数据模型等合作,确保出版物的质量、准确性、畅销性等。

突出新型出版活动中的人机结合

在技术社会中,训练出版业的大模型与之前构建作者群体、培养专业编辑相同,成为出版社编辑工作的重要内容。虽然这里的“编辑”已经是人工智能、数据模型或者机器人,但对其训练、培养、使用和完善依然具有传统的人力资源培养和发展内涵。

与此同时,虽然大模型在编辑工作中发挥着重要作用,但人的主观判断和创新能力仍是不可或缺的。因此,出版社编辑需要在充分利用大数据模型的同时,发挥自身的专业素养和创新能力,实现人机结合的工作模式。例如,人机结合进行文本分析、语义理解、情感分析等;人机结合进行自动化排版、封面设计、插图制作等;人机结合进行自动化校对、翻译、语音合成等;人机结合进行数据分析和预测,以了解读者需求和市场趋势,并制订相应的出版策略等。同时,人机结合的新型编辑人员也是出版活动中迫切需要的。

在大模型时代,编辑职业正在经历深刻的转型,也面临着一些挑战。技术的快速发展要求编辑不断更新自己的知识和技能,适应新的工作环境。同时,大模型的应用也引发了对隐私和版权的关注,编辑需要在使用大模型技术时遵守相关法律法规,保护作者和读者的权益。总体来说,大模型时代的编辑职业转型要求编辑不断学习和适应新技术,提升自身的综合素质和竞争力,从而提高出版质量。

[1]匡导球.中国出版技术体系及其发展历程[J].南京社会科学,2009(06):61-67.

[2]李玮.跨媒体·全媒体·融媒体——媒体融合相关概念变迁与实践演进[J].新闻与写作,2017(06):38-40.

[3]张辉,刘鹏,姜钧译,等.ChatGPT:从技术创新到范式革命[J].科学学研究,2023,41(12):2113-2121.

[4]方卿,丁靖佳.人工智能生成内容(AIGC)的三个出版学议题[J].出版科学,2023,31(02):5-10.

[5]陈香.2023年出版十件大事[N].中华读书报,2023-12-27(16).

[6]佘世红,杨锦玲.营销4.0时代出版企业私域流量的渠道建设与运营策略[J].出版发行研究,2021(08):28-32+16.