数字化技术的发展改变了人们的行为模式,为公共图书馆空间塑造注入了新动能。公共图书馆从传统的阅览空间转型为满足读者社交、体验等多场景融合的新型公共文化空间。现采用归纳演绎、文献分析、案例分析等方法,从政策、理论研究、发展趋势、实践四方面,阐述数字技术将虚拟与实体相融合,突破物理空间限制,为多元化的空间场景建设提供支撑;社交媒体等媒介的广泛应用,激发了以社群、文化体验等为核心的新型阅读文化空间模态。基于分析结果,探讨数字化技术在创新空间设计、打造文化空间品牌、激活社交体验场景方面的应用和实践,以期为公共图书馆的文化空间建设提供借鉴。

在2022年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《“十四五”文化发展规划》明确了建设新型文化空间的重要性,提出“加强各级各类公共文化设施建设,打造新型城乡公共文化空间”。公共图书馆作为公共文化空间的重要存在形式,不仅是公众借阅图书和获取知识资源的场所,更是逐渐成为一个集学习、休闲、社交、文化体验为一体的综合体。《“十四五”公共文化服务体系建设规划》明确了图书馆文化空间建设的立足点和目标,强调要立足人民群众日常生活,打造高品质、有温度,具有鲜明特色和人文品质的新型公共文化空间。

数字化时代,大数据、人工智能等技术广泛应用于公共图书馆服务体系,虚拟与实体空间交织共融,空间边界被打破。现阶段,国家对于提升公共文化空间数字化水平的政策逐渐明确。《“十四五”文化和旅游发展规划》对图书馆文化空间建设作出了总体部署,要求统筹推进公共文化数字化重点工程建设,积极发展云展览、云阅读、云视听、云体验。《文化和旅游部关于推动数字文化产业高质量发展的意见》提出强化数字文化产品和服务在公共文化场馆的应用,丰富公共文化空间体验形式和内容,并提出社交电商、网络直播、短视频等模式与文化产业融合发展,探索数字文化新模式。因此,以数字化发展为背景,在理论与案例研究的基础上,分析公共图书馆文化空间建设现状、发展趋势及提升空间,有助于利用数字化工具创新图书馆文化空间建设,打造更具品质和特色的文化体验。

公共图书馆文化空间建设理论研究现况

公共文化空间是由公共文化服务体系构建的包括公共文化设施、场所和文化活动在内的场域,是城乡居民公共文化生活的重要载体。图书馆仅作为文献资源中心已经无法满足人民群众丰富精神文化生活的总体需求,其多元化意义和功能成为文化空间建设理论研究的重要方向。

近年来,国内外许多专家学者对图书馆公共文化空间进行理论研究,发表了“第三空间理论”“文化场景理论”等图情领域的创新研究成果,丰富了图书馆文化空间的内涵和价值。“第三空间”的概念由美国社会学家雷·奥登伯格(Ray Oldenburg)第一次提出,并将其定义为家居空间和工作场所以外的非正式公众聚集场所,“第三空间”是依据人的精神需求而非物质需要所产生的。2009年,国际图书馆协会联合会大会深入探讨了“图书馆作为第三空间”的理论与实践,标志着图书馆空间形式和内容形态的创新转型,明确了图书馆作为一种公共文化空间,应为公众提供开放、包容、多元的空间样态。“第三空间”的理论突破了图书馆“以学习空间为主”的传统模式,更多研究者开始以用户多元需求为驱动,探讨创新空间策略和服务模式。史艳芬(2016)认为图书馆第三空间构建应集文化空间、学术空间、社交空间、休闲阅读空间、体验空间于一体,拓展文化展示体验等多元场景,打造文化服务品牌。

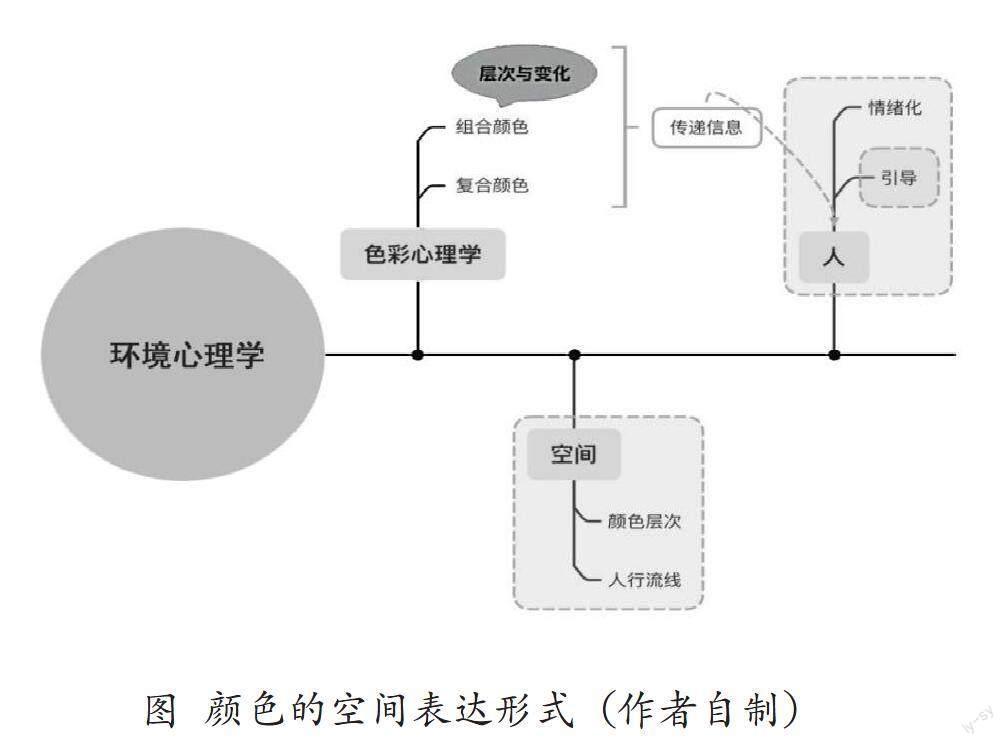

基于“第三空间”理论,臧航达,寇垠(2021)进一步引入新芝加哥学派“文化场景理论”,将图书馆作为一种场景化的研究对象,探讨图书馆营造文化价值和提供情感共鸣的可能思路。臧航达等学者将人的情感和文化需求作为公共图书馆空间拓展的切入点,提出图书馆应融入城市环境,打造传递文化意义的精神文化空间,为读者提供兼具“真、善、美”的情感体验。李彩琴(2018)提出应关注和强调人的心理感受,以空间体验为核心构建图书馆公共空间,通过调动感官、情感、情绪等因素让读者感知美好。

随着互联网的高速发展,电子媒介深刻影响了人的阅读习惯,“社群”作为重要概念被引入文化空间建设研究。社群是拥有共同爱好、经历、价值观的个体形成的集合体,其核心在于联结人与人,这一过程既可以发生在物理空间,也可以发生在虚拟网络。李泽华(2023)提出随着融合阅读、旅游、文艺等相互关联的社群被激活,公共图书馆应进化为新型知识交流空间,呈现新的价值功能。一方面,图书馆应为读者提供结识朋友、参与文化活动的社交空间;另一方面,公共图书馆空间设计应被赋予更多社交属性,开拓“打卡”“游”等旅游功能,让网络社交拓宽文化空间边界。

综上所述,作为“第三空间”的图书馆,应该体现满足读者情感诉求和文化需求的空间价值。在“体验经济”的互联网时代背景下,图书馆的多元化场景体验和社交功能受到关注和研究,为图书馆文化空间建设提供了新的思路。

公共图书馆文化空间发展现状与数字化趋势

虚拟与实体融合交织

在AR、VR、AI、全息通讯、物联网等前沿技术的引领下,虚拟和现实实现相互融合,虚拟空间的发展重塑了人们接收和传播信息的方式。数字信息技术发展推动图书馆数字化进程加快,数字图书馆与实体图书馆交织相融,传播媒介与实体空间融为一体,智慧书房、数字孪生展厅等虚拟场景和服务广泛应用于公共图书馆。读者不再受限于时间、空间等因素,可随时随地获取共享资源,并通过直播、线上展厅等媒介,获得与现场交互的阅读、观展体验。

2023上海书展期间,上海多家市级、区级图书馆结合本地特色,图书馆馆员化身网络主播,通过抖音、微博、微信视频号等平台,呈现系列直播活动。上海图书馆直播带领读者“云逛”2023上海书展,感受文创新品;奉贤区图书馆开启分会场特展直播,和读者一起品鉴莎士比亚、汤显祖戏剧(戏曲)作品;闵行区图书馆推出“图书馆一小时”,在书展现场解说精彩活动和好书推荐。由此,传播媒介延伸了图书馆文化空间边界,塑造了身临其境的文化场景,带给读者丰富的感官体验。

社交导向与功能跨界

第二十次全国国民阅读调查显示,我国数字化阅读方式(网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读等)的接触率为80.1%。随着小红书、微博、抖音等平台成为人们社交、获取咨询的重要途径,以图书馆、阅读为核心,融合旅游、文创、生活、艺术等兴趣点的社群不断聚集,赋予图书馆文化空间建设新启示。

一方面,作为线下场馆的延伸,图书馆官方社交账号作为社群聚集的载体,已经成为智慧服务和阅读推广新触点。截至2024年2月,深圳图书馆微博账号拥有58.3万粉丝,视频累计播放量439.5万,为公众提供了阅读推广、活动直播、馆内信息分享的线上平台。另一方面,随着“打卡图书馆”被赋予社交意义,成为一种流行的社交行为,“跨界融合”“场景融合”的公共文化空间开始受到公众关注和认可,多地政策明确支持图书馆增强旅游休闲功能,提升图书馆文化空间的场景多样性、可及性与灵活性。

以上海徐家汇书院为例,书院巴西利卡风格的中庭设计备受欢迎,书院阳台不仅可以眺望徐家汇天主教堂和徐家汇藏书楼,更是成为“网红打卡”新场景,“徐家汇书院”话题标签在小红书平台累计1125万次浏览。读者通过分享照片、视频等社交行为,表达对文化和场景的“情感认同”和“身份认同”。

人文特色融入空间创新

随着人民文化自信的增强和文化需求的增长,国家宏观主导、地方探索特色品牌的新型公共空间基本格局逐步形成。各地公共图书馆基于不同城市肌理、历史传承、建筑特色,打造凸显城市人文底蕴和地方特色的公共文化空间,打造了一批在空间设计、空间运营、服务效能等具有创新引领效果的新型公共文化空间品牌。同时,在空间打造中引入数字技术,将文化的无形转化为有形,给读者更直观的文化体验。

地方层面,广东省按照“一吧一特色”“一市一品牌”原则,打造了“粤书吧”、深圳“海书房”、中山“香山书房”等一批新型公共文化空间品牌;江苏省围绕“最美公共文化空间”品牌,已形成系列推动政策;上海市把握城市文脉,多家区级图书馆在设计上融合古典之美和现代风格,成为海派文化新地标。通过文化空间品牌培育,公共图书馆实现了和谐的视觉体验和富有特色的叙事场景,以自然人文交融的文化场景,满足读者精神文明需求。

公共图书馆文化空间建设数字化提升路径

数字技术赋能智慧阅读空间

万物互联时代,公共图书馆应不断突破“建筑即空间”的传统思维,优化传统空间布局,将数字技术融入空间设计,打造智慧阅读空间。在场馆空间设计和创新中,运用全息影像、AI以及VR等技术手段,增加公众的体验感与视觉效果,提升沉浸式空间体验。读者通过可穿戴设备,可以实现身体与“界体”的交互,获得沉浸式的文化体验。

同时,利用5G网络、大数据、云计算、物联网等关键数字技术,打造线上智慧服务平台、数字孪生展厅与虚拟文化空间,实现从实体空间到数字空间与物理空间融合发展的全方位服务转型,使人民群众在智能化、网络化发展趋势中共享文化资源,获得智能阅读体验。充分利用开放性、共享性的资源,提供智能咨询、线上借阅、智库信息等服务,建立协同工作机制,实现图书馆物理空间和虚拟空间融合发展的公共服务体系。

数实融合打造文化空间品牌

文化空间品牌建设对于公共图书馆弘扬地域文化和提升文化价值供给的作用日益突出。政府主管部门、图书馆和合作机构应协同发力,明确发展定位,形成品牌建设运营机制,塑造有长期影响力的品牌形象,并提升服务专业化程度。在构思公共图书馆文化空间设计方案时,图书馆应充分考虑地域文化元素和传统非物质文化遗产,搭建阅读与文化融合的人文场景。同时,结合建筑美学原理,与城市景观相融,打造具有地方特色和文化品位的图书馆空间。

公共图书馆在品牌塑造过程中,引入数字技术与设备强化视觉和感官效果,使人们更直观地体验文化。例如,在设计展示本地特色文化资源时,可以引入全息、VR等技术,读者可以使用手机扫描建筑空间装置,还原传统文化活动和场景,获得身临其境的感官体验,从而增强读者的文化认同感。

多元场景激活社交体验空间

作为“第三空间”的公共图书馆,应该在满足阅读功能的基础上,注重打造集社交、休闲、体验于一体的复合功能空间。在设计空间布局时,增加空间的灵活性和利用效率,使其可以根据不同阅读活动或布展要求进行切换,打造融合图书阅读、艺术展览、文化沙龙等功能的场景体验。通过营造轻松、活泼的空间氛围,为读者提供交友、休闲、开展文化活动的社交空间。同时,引入智能装备技术,通过多媒体展示等形式,满足读者的互动参与体验需求。

此外,公共图书馆应围绕本地读者需求,打造具有地方特色的阅读推广项目,为“阅读社群”的创建提供有利条件。注重新媒体和媒介传播效应带来的影响力,在线上构建社群交流和互动的平台,通过具有影响力的品牌建设和传播,让公众开展自发性的内容生产行为,激发社群分享热情,让阅读成为更多人的身份认同标签,促进线下文化空间向线上拓展延伸。

在互联网技术快速发展的今天,公众对图书馆的需求已经不仅仅局限于知识获取,将图书馆打造为“第三空间”、实现多元化场景等理念日益受到重视,公共图书馆的空间塑造被赋予了提供文化价值和情感共鸣的内核和属性。数字与实体空间相融合打破了公共文化空间的物理边界,社交媒体的广泛应用使拥有相同兴趣的人群不断聚集、相互影响,为图书馆空间转型注入了新的动能。更多公共图书馆着眼于建设具有本地特色的空间品牌,丰富空间的社交体验属性。

因此,如何把新技术与图书馆服务相结合,将新需求与空间建设进行有效衔接,需要学界、业界进一步探索与实践。通过合理利用数字技术、品牌化运营和多元化场景设计,公共图书馆可以打造具有吸引力和影响力的文化空间,提升公众的文化素养和阅读体验,助推“十四五”文化体系发展,为城市文化建设作出积极贡献。