陈昊 郑凯文

东方伦理体系对传统动画的叙事空间建构产生了深远的影响,而当代影像的内容革新和技术再生产造就了动画“异托邦”的后现代景观。这种新旧影像空间虚拟交锋可能会出现角色“非主体化”、抽离现代社会行动等现象。基于此文化症候,动画《中国奇谭》的后现代空间建构以“认知图绘”和“赛博空间”为理论基础,透视影像生产如何在行星宇宙、霓虹庙宇等后现代空间对主体书写辅以伦理规训。

动画空间的历史变奏

传统空间

中国动画发轫于20世纪20年代。1922年,中国第一部动画广告片《舒振东华文打字机》正式拉开了中国动画发展的序幕。在这之后,《铁扇公主》、《乌鸦为什么是黑的》、《小蝌蚪找妈妈》、《哪吒闹海》(1979)、《葫芦兄弟》(1986)、《西游记》(1999)等国产动画蓬勃发展。它们源自神话、寓言、民间故事,在不同时期形成了独具民族文化特色的影像体系,诸如《神笔马良》《大闹天宫》《九色鹿》《除夕的故事》等国产动画源自传统,且融合了具体时期的社会组织形态和批判性的思考意识。作为中国前史的绵延,其叙事场景的设计与历史时区共振成为世界认识与了解中国历史的影像工具。

首先,传统动画空间叙事的构建遵循电影制作的镜头设计原理,由点到面地设计三维动画,为角色的行为链提供空间依据。其次,视觉元素在空间透视上多按照平衡法则排列。场景的稳定对称平衡、横纵向的垂直组合理念皆源自传统伦理语境下的“中和”思想。例如,《天书奇谭》中的寺庙、《梁山伯与祝英台》中的私塾、《牧笛》中的山水与村庄、《骄傲的将军》中的湖泊与渔船等。这些场景构造固然能够在兼具民族特色的同时映射出极具特色的东方美学,但角色作为社会个体,在传统一元化的场景中被既定行为模式限制,可能会造成人物个性的失语与缺位。

后现代空间

世俗审美需求中的娱乐化特征最为明显。数字电影艺术的目的是将美进行概念化转变,创作出满足大众精神文化需求的故事内容。自2015年以来,技术的发展使得视觉特效技术更加精进。在动画场域中,愈加游戏化、赛博化的场景逐渐增加。笔者认为,这是国产动画适应全球化影像激烈竞争的创新方式——神域场景的赛博化。

动画在后现代空间架构过程中借改了主体“认知图绘”中的修辞元素,在东方伦理语境下解构了大众传统认知中的神话主体。“新”动画的独特主要体现以下几方面。

其一,角色既来源于传统文化又来源于现代生活。例如,《西游记之大圣归来》的孙悟空、《大鱼海棠》的鲲、《新神榜:杨戬》的二郎神、《白蛇:缘起》的白素贞等都源自传统文化;《熊出没》《81号农场》《喜羊羊与灰太狼》中的角色都源自现代生活。

其二,动画场景兼容了古代地貌、现实社会和赛博空间。例如,《白蛇2:青蛇劫起》的修罗场和古代山水、《罗小黑战记》的历练场和水泥丛林的现代建筑等。

在赛博化场景中,主体的身份认知得以审视。这是在后现代空间建构中对角色“认知图绘”的再现代化,也是对叙事场景赛博化的印证与革新。

认知图绘的影像孪生

“认知图绘”美学最早由詹姆逊提出。“认知”指环境的变化对个人价值塑造的多重性,“图绘”意为在变化莫测的环境中主体用整体观把握现代坐标上的“本我”。美国城市规划理论家凯文·林奇在《城市意象》中提出了城市环境与人类主观感受的关系,并试图为城市寻找一种“理想”模型。这可能会使得人类无法在庞大的城市空间“图绘”找准自我定位,容易造成在后现代社会中非中心化的主体在霓虹都市的时代坐标中失去与社会的整体联系。

针对这种亚文化症候,戴锦华在《隐形书写》中提出,“当代中国仍并非处于异化的灵魂异样安详地生活在异化的世界之中的后工业时代”。当代空间和影像空间是相互促进的关系。电影空间通过重塑角色的“认知图绘”弥补了主体在“后空间”的无主体性。自此,动画后现代空间的“认知图绘”被解构,可将主体的“身份认知”和“文化认知”作为叙事切口,进而探究影像后现代空间“认知图绘”再生产的有效途径。

身份解构

受制于客观对象,个人在超现实、超经验的生存空间中无法找到与之相适应的情感与理智,所以其生活经验只能移借自我的个人美感。主体的缺席造成了其身体认知和体征无法交叠的异化内觉。动画后现代空间的塑造能够把神话主体的“认知图绘”从混沌中抽离出来,在自身行为的驱使下逐渐回归本我认知视域下的景观社会。这是一种认知暴力的救赎,同时也是神话原型的东方式回归。

《中国奇谭》以“奇”破圈,影像被大众审美认同的底层逻辑是其以后现代方式重构了古代角色的“认知图绘”,再现了民间神话、寓言故事中的美景。该动画共有八集,分别为《小妖怪的夏天》《鹅鹅鹅》《林林》《乡村巴士带走了王孩儿和神仙》《小满》《飞鸟与鱼》《小卖部》《玉兔》。其中,角色的后现代属性分别为浪浪山的小猪妖需要“打工”照顾家庭,鹅山社会中的货郎“被迫”游离于欲望与名利中,林海雪原中的狼女林林想要融入人类群体,乡村的王孩儿和神仙最终乘坐巴士离开了故土,“红墙”下的小满对鲶鱼怪态度的转变,荒岛的宇宙来客和电台剪辑师相恋,北京胡同大爷的奇遇见闻,玉兔帮助人类回到地球。该动画的人文内核以一种戏仿式、非暴力性的门径体现着东方传统观念,每个角色都能够在特定场域内进行自我寻根,与后现代空间产生交集,而这种交集正是一种传统社群与后现代内部文化的和解。

以《玉兔》为例,其对传统玉兔的身份进行了解构。动画中的玉兔是编号为YT02牌“兔型家用机器人”。中国古代神话中的玉兔是广寒宫捣药的仙子,其上仙为嫦娥。汉代《乐府诗集》中有“白兔长踠捣药虾蟆丸”。明代《帝京景物略》中有“华夏月轮桂殿,有兔杵而人立,捣药臼中”。东汉天文学家张衡在《灵宪》中提出“宇之表无极,宙之端无穷”的无限宇宙概念。该影片以“玉兔”的后现代角色塑造为原点,废土月球为叙事空间,架构了一组矛盾对冲的角色——来自银河环卫队、想要回到地球的王小顺和奉献自我、帮助自我认知中的“上仙”回到地球的玉兔。

传统玉兔的必要行动是捣药、陪伴嫦娥。动画玉兔沿袭了传统行动目标——保护“上仙”,但是这层保护实质上是基于机器人三大定律的首要定律(不论发生任何事情,首先保护人类)而展开的。虚拟概念化的机器人被植入程序后,向人类投注出情感关照,这是一种非狭义道德上的人文情怀。它开场的台词“小仙来迟,有失远迎,还请上仙恕罪”缝合了后现代月球空间与受众的审美断层。影片中间部分,即使王小顺态度恶劣,玉兔依旧舍己相助。在影片末尾,玉兔将自己最珍贵的充电盒赠予王小顺,这是机器人拥有人类意识的荧幕显影与导演的后现代反思。《玉兔》的后现代空间建构与观众的想象形成互文,影像的陌生空间不断区隔着角色和自我生命——并非超越现实的玉兔形象。全片一唱三叹、来而复归的叙事没有造成审美的间离之感,图解传统神话角色的身份,让其认知具备后现代属性,这也是国产动画的制胜之处。

文化解构

“认知图绘”的再生产是后现代文化映现的表征,可以区分特定景观社会。主体的行动价值也印证了“去城市化”到“再城市化”的社会进程,这是现实地域和城市景观相互交叠更新、由现代移入后现代的显像指征。自此,个人在新文明、后文明的空间中困顿于发现自我便成为价值的“在场与缺席”。现实空间的“文化图绘”处于资本生产的每个阶段,当这种感知的直接反应移入虚拟可感的影像空间中,主体与后现代空间的认知矛盾便被激化,即场景想象无法落地,身份暧昧多义,生态链的断裂等。现实空间解决问题的方法是通过文化、意识形态的形塑让个体认知自我,发现自我,最终回归自我。但在动画空间中,每个角色都有其文化归属,大众的文化认知源自自身对它的理解,如何使叙事的文化解构符合受众的审美预期成为叙事的一大难题。

乡村文化是中华优秀传统文化的根。《乡村巴士带走了王孩儿和神仙》的叙事空间建立在河南的乡村中。影片以乡村神话的消亡来印证现代社会对民俗保护的失语与缺席。在对乡村空间“认知图绘”的解构层面,导演将庙会上“土地公、土地婆”的居住地、“我”的居住地、叔伯的居住地加以想象。每个空间中的人物都有一个不属于此地的虚拟倒影,进而引领叙事进程。空间中的个体角色具备与传统认知相悖的属性:小狗跟着影子走过一段路后就去世了,瞎子爷爷在小妖怪的带领下做菜,土地公婆坐上巴士离开了乡村……在传统文化层面,影片脱离了传统社群的设定,以神仙和王孩儿的消失对应乡土特质的消亡,这是一种温和的批判。观众看到乡村的荒芜、神仙的离开、王孩儿的非正常行为,皆为影片后现代符号的映现,同时也是农村消亡、城镇变迁及浮城之上“我”的童年的残酷显影。正如敦煌本《坛经》中的记述:“时时勤拂拭,莫使染尘埃。”影片和偈中的诗文形成悲剧性的交互,展现出剧烈的、激变的乡村历史。

民谚云:“小满,江河渐满。”《山海经》中记载:“南方有深渊焉,名曰鲶鱼之窦,多黄金。”《小满》分别对二十四节气、先秦古籍《山海经》进行了解构。主角以二十四节气的“小满”命名,故事也从小满节气西湖逢雨展开。动画的叙事节奏建构在小满成长的心路历程上:小满在河里捡球被鲶鱼怪吓到(产生恐惧)—梦境里和伙伴一起寻找鲶鱼怪(面对恐惧)—看到鲶鱼怪被当成商品贩卖,离开古井(战胜恐惧)。

其一,小满是二十四节气之一。“满”指的是雨水之盈,“小满”反映的是雨水丰盈的气候特点。小满过后麦粒日渐饱满,只待来日丰收。

其二,在对《山海经》的解构中,动画赋予了传统志怪“鲶鱼”双重身份:既是小满产生恐惧的具象体现,也随着小满的成长,成为小满的玩伴。

节气文化、先秦古籍是《小满》的叙事根基,人物“小满”作为跳板解构延展了节气文化的内涵。

后现代空间的建构于人物身份认同而言,使其从“认知图绘”中抽离出来,通过行动展现出的身份表征,间或赋予角色在“后”空间中的行动价值。在文化体征层,应当物质化叙事场景,让角色在塑造的空间中寻求伦理语境下的“民族寓言”。空间解构的两个量变成分与解构传统话语体系上新文明的建构相仿,亦是国产动画解决同质化问题的关键。而在后现代空间的建构中,动画创作者更趋向于将角色置于虚拟空间或是人造的编码世界,动画主角的行为场域也实现了从“人”到“计算机”的越位,跨越了时空。而当主体来到具有赛博表征的电子地理空间内,其“认知图绘”将会进一步被后现代化。

赛博表征的数字成效

赛博空间最早由威廉·吉布森在《神经漫游者》一书中提出。它是指庞大的网络虚拟空间塑造出的人造的编码世界,这种空间是“人”到“计算机”的电子越位。空间作为个体主体化的再生场域,极强的虚拟体验改变了主体的社会行动和交际观念。空间移位带来的主体性生产与再生产关系逐渐使得主体由身份认知转变为身份识别,“我是谁”的哲学追问成为赛博空间面临的核心问题。游离于现实与赛博空间的个人统一性会随着区隔的减弱成为可能,所以代际差异也会随着赛博空间的发展延续至后现代社会空间,进而拓展至影像空间。

影像空间的赛博化是再造一个现实仿生的未来都市、摩天大厦或巨物城市,与传统进行非正式意义的边界隔离。这一重塑显然不是对传统进行数字化处理,而是为了体现后现代的某种文化和价值,故而将巨大的编码世界放置于角色所处空间进行广义叙事。赛博场景这类造型单元的架构既能够在主体自我认知层面进一步推动其激化内省,又能够在文化层面推助后现代文明摆脱个人主义困境。

激化主体内省

动画的中式场景涵盖屋顶、门、窗,场景建筑有民居、宫殿、园林等。中式场景赛博化能够先入为主地获得观众的认同,并使得角色在空间中觉醒。因为在东方伦理的规训下,主角在片中完成某项任务或是解决某个事件时,所采取的有效方式是其自我意识的觉醒。这也是好莱坞经典叙事中“二次高潮”的映现,即主人公的觉醒。塑造“超”赛博化场景、突破宇宙六合以及异化传统景观能够促使角色的自我意识觉醒,并使其行为在遵循东方伦理传统的语境下进行后现代式探索。这是一种从角色的内聚焦型视角探索未知的场景。角色在动画后现代场域中的社会行为是引导观众探索赛博空间的关键。动画角色探险的心路历程也是对“我”的感官厘定,这种交感幻觉是“受众心灵”与“影片母体”的跨屏链接。

《小卖部》自上而下地塑造了一个北京老胡同的立体图景,影片着重探讨城市变革对老年人心理和行为的影响。动画有两个空间:一个是北京老胡同的当代空间,另一个则是与胡同世界平行的门神精怪们所在的神域赛博空间。在现实胡同空间内,大爷每天用湿布擦拭石狮子,避免它开裂;坐在小卖部的门头与店主闲侃等。面对即将要搬进新居和重修的庙宇,大爷表面不屑,实则失落,因为他内心对拆迁重造持否定态度。在一个晚上,大爷用偶然得来的抽奖券擦鞋子,但是抽奖券上的“黄、灰二仙”(源自与传统志怪的狐、黄、白、柳、灰)跳脱出纸页,用“法力”使大爷来到神域庙宇,即动画的第二叙事空间。黄鼠狼用三团朱砂画的铜门环叩开庙宇大门,两个门神石狮子分别拿着青龙偃月刀和丈八蛇矛,大爷就这样进入了异质空间。在动画的第二空间——赛博庙宇内,精怪仙家与大爷的片刻交会让其有了归属感。

首先,庙宇的赛博表征表现在屋脊上的仙人走兽和雕梁画栋,以及宫殿顶部的骑鸡仙人、龙、凤、狮子、天马、海马、狻猊、狎鱼、獬豸、斗牛、行什等。这些精怪们都是大爷在胡同的平行空间里所关照的老旧物,显示出他对胡同一物一景的眷恋。

其次,大爷对胡同里物件的保护也通过赛博化的道具展现了出来:天太热的时候会给石雕盖上湿抹布,给石狮子小绣球玩具,给黄鼠狼“救济粮”等。“旧物件”对胡同的陪伴与大爷对胡同的留恋在此刻形成互文,胡同空间不仅只存在在自我记忆中,也是“胡同共同体”的群像记忆。

在精怪仙家和大爷团聚后,大爷与旧城镇的消逝达成了和解。他实现了自我内省、自我跨越,接受了旧城镇改造。

《小卖部》中赛博化场景构建是胡同内景的延伸,也是“大爷”思想升华的幻想景观;同时,还是角色与后现代景观的一种非典型、超现实式的文化交锋。

形绘立体文明

在场景建构中,动画赛博空间是将寓言文本转化为银幕情节的要素之一,其服从叙事需要,在后现代的解构中塑造出带有深刻历史印迹的“后”空间。传统写实的场景建构契合受众的需求,但是赛博化的空间场景更加真实,呈现出非现实、超越宇宙遐想空间的繁富之象。这样的形态重塑和虚构开启和再现了文明新纪元,但同时也提出了质询:人与AI等非人类主体如何在赛博空间内合理进行交互。在赛博空间,可以在时代的等级阶序、物质、观念之上窥见“后”空间的“后”文明。

首先,《中国奇谭》的赛博场景铺垫助推了“后”文明的延展,其符号拼贴与多元重构基于每章故事的本体,在此基础上,故事的语言语法和意识形态与后现代空间的时空文明息息相关。其次,在点线面体上构成有秩序的造型单元。最后,主角动作以此为支点对其进行系列的行为观察,透视后现代空间的时代文明如何自洽。

《飞鸟与鱼》用三个叙事场景的更迭探讨了人与“太空人”的新文明:阿光居住的废舍、鲸鱼Alice所在的海洋空间、阿光和星球来客相爱后产生的梦境般的粒子水墨宇宙。影片伊始,在废舍空间的阿光遇到了来自B-612星球的“81199”,人与非人的交际空间自此被建构起来。“81199”称自己为田螺姑娘,地球旅程是她的最后一站。在两人相识相知后,便来到了第二个空间——海洋空间。在海洋中,Alice的“孤独”反映出二人的社会性格,而投射在海洋空间内的赛博光线也是升华两人角色的根本——相恋。海洋空间外的其他生物也被赛博化,这都是为了暗示新星系的诞生。二人惺惺相惜的一刻,便来到了第三个空间——梦境般的赛博宇宙。在这个空间内,他们的爱见证着宇宙的诞生与泯灭,同时也是对后现代空间文明的重塑与审视——人与AI的代际关系。三个空间不断助推着叙事的发展,将人类与非人类的文明断代形成整体,最终汇聚为一个超越时间的粒子宇宙。该动画在海洋空间的叙事场域中已经出现了赛博化指征,其后愈加虚拟化的宇宙空间使阿光和“81199”的关系更加紧密,同时也回答了赛博空间与现实典型差异的时代议题,即如何规训主体所处的新城邦秩序,并在此基础上尝试建立后现代文明。

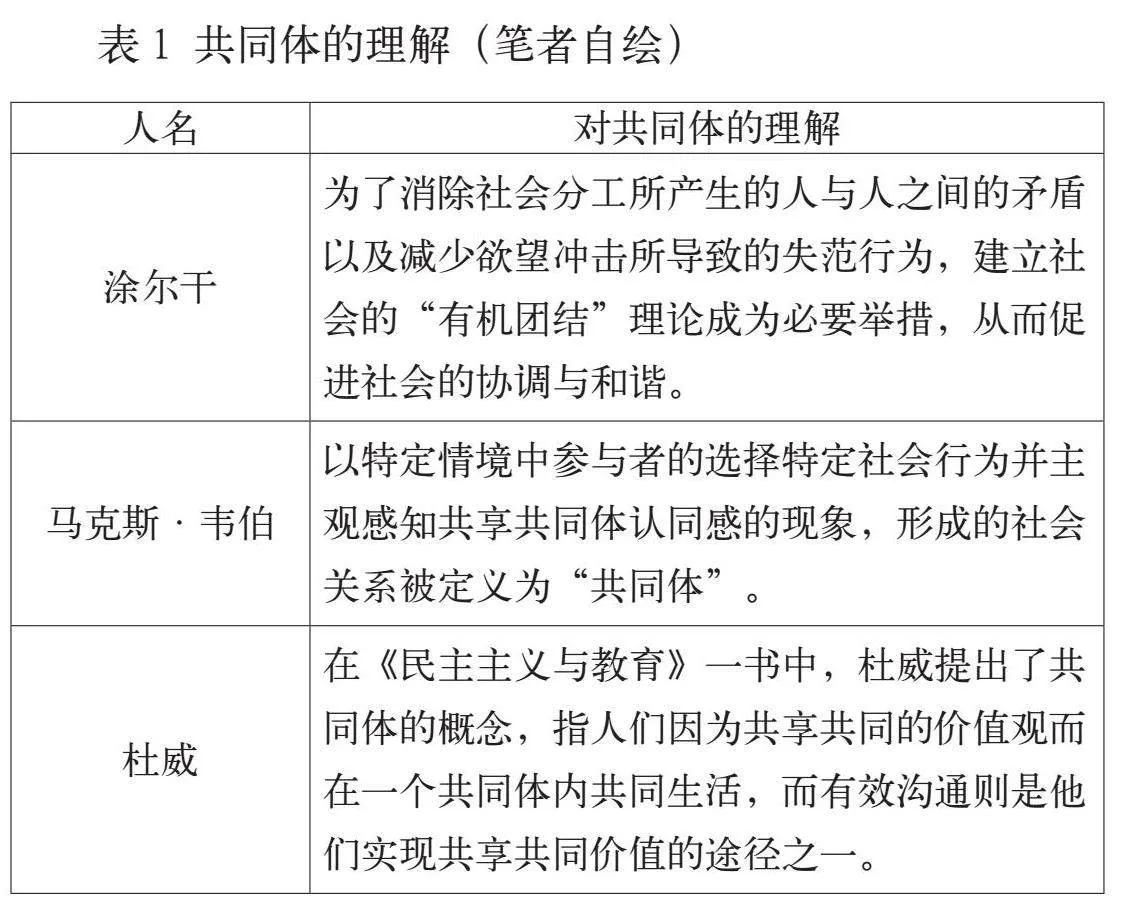

正如前文所言,赛博空间的设置不是偶然性、充满堆积感的,而是与叙事形成了一种顺承、具有流动感的“揭秘”或是成就影片伊始的叙事伏笔。如今,当我们难以使用实拍影像来表意时,就可以用动画技术传达信息与价值。这种宇宙的遐想在一定程度上是为了调和赛博空间内部人与机器的矛盾而建立的。空间场景的赛博化与现代技术相得益彰,既是对叙事的助推,也是帮助角色实现觉醒、自省的异托邦场域。影像空间赛博化的根基是源自其空间内部新型社群的文明发展,可以促进现代社会空间进行价值反思。电影虚拟现实超越了传统电影相对单一的叙事功能,是在沉浸感、临场感和具身感三个要素的共同作用下打破了观众对二维屏幕的“窥探”,为观众提供了对三维世界的全新体验。叙事空间中的人物虽然来源于传统文化,但是在现代空间内,其秩序的混沌化可能会使其僭越传统的伦理纲常,触碰现代社会的暴力元素。但是,如果制造一个后现代、数字孪生的世界,并辅以规训,角色主体就会在其中遵循“后现代传统社群”的限定,摒弃权力的张狂,从而更好地建设新时代文明。

诚然,科技发展为电影产业的繁荣提供了极为重要的物质保障,但是如果仅关注或过分强调科技在电影发展中的作用,便会跌入“技术决定论”的漩涡中。

一方面,想象的共同体对赛博空间的塑造产生了影响,个人所处的市民社会空间被无限地图像化、电子化。此类后现代文化症候带来的语词物障影响着个人的社会行动。

另一方面,赛博空间有着庞大的信息系统,但是单向传播媒介使得个人处于一种被文化“喂养”的状态,所以其交际理念就不可避免地被AI游戏化。这就要求动画在发展的过程中要关注影像的叙事母体,不仅应要求时间的空间化能够再现历史,还应在相关的叙事范畴下延续东方传统,进而更好地呈现出“形式美学”。行动者和后现代空间是相互助推的关系。动画对空间图绘进行解构,应重组角色在传统场域中的定位,并通过后现代空间赋予角色社会价值。

动画的表意形态和价值表述应反映出21世纪人类社会心理、审美趣味的变迁,让动画艺术在中国文化中生成、自洽、延续,亦要在中国现代化进程中烙上印迹。

(作者单位:1.杭州师范大学文化创意与传媒学院;2.四川传媒学院)