摘要:大多数汉字的形体在时间、地域、书写载体等诸多因素的影响下不断发生变化,这些形体变化对其字义和文化内涵等产生较大影响。现以“窜”与“窜”两字的形体为依据,对“窜”的字义和文化内涵等进行了系统梳理。梳理发现,“窜”看似相关性较低的义项之间存在着种种关联,这些关联归根结底受部件“鼠”的影响较大,在衍生出各种相关意义的同时,也使“窜”的文化内涵多含贬义色彩。

文字具有音、形、义三种要素,汉字也不例外。不同文字三要素之间的关系并不完全相同。例如,以英语为代表的印欧语系文字的“形”与“音”密切相关,与“义”的相关度不大。汉字与之不同,其“形”与“义”关系更为密切。由于汉字受到时间、地域、书写载体等诸多因素的影响,其形体在演变过程中经历了诸多变化,这些变化对一些汉字的意义和文化内涵等产生较大影响。本文以“窜”的形体演变为例,梳理该字形体演变对其字义及文化内涵的影响等。

“窜”的形体演变

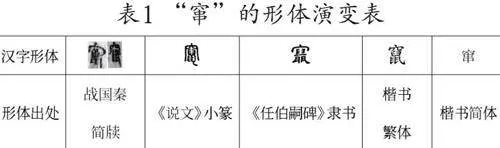

“窜”是国务院公布《汉字简化方案》中“窜”的简化字。“窜”的形体未见于甲骨文、金文,始见于战国时期的出土文献材料。在里耶秦简第八层1520号简牍正面有一形体作,隶定为“窜”;在关沮周家台312号秦简中有一形体作,亦隶定为“窜”,但读作“撮”。二字隶定形体与《说文解字》中(以下简称《说文》)小篆形基本相同。

汉代的《任伯嗣碑》隶书将“窜”写作,楷书繁体写作。直到1956年,国务院公布《汉字简化方案》,将下部的“鼠”变为“串”,“窜”随之使用渐少,逐渐被“窜”取代。以上形体演变可列表1,如下。

由上表可知,“窜”从古至今主要有两种形体构成,一为“穴”与“鼠”的组合;一为“穴”与“串”的组合。该字上部为“穴”,是象形字。其在战国文字中写作,形体像挖地建造以供居住的洞穴,即“土室”。上部像土室隆起的屋顶,两侧像土室边缘,中间像挖凿土室时留下的痕迹。《说文》小篆写作,称“穴,土室也”。下部的“鼠”,也是象形字,《甲骨文合集》第19987号图版形体为,像鼠侧视之形,有头、眼、身、脚和尾巴,头部周围的小点像咬碎的东西。战国秦简牍和《说文》小篆中的“鼠”,形体开始发生变化,上部似乎像鼠张口露齿的正面,下部像其毛茸茸的身体和长长的尾巴。“串”金文写作,像二物串连在一起。《正字通》称:“串,物相连贯也。”该字形《说文》未收。战国文字、隶书承金文之形,将圆笔变为方笔。

虽然表1中“窜”是现行简化形体,实际上该形体早在唐代的楷书中便已出现,字形写作。该形体在当时应该是一种俗写体。“窜”与“窜”的形体关系,目前尚无学者展开专门论述,即使偶尔述及,也多以“鼠的笔画较多,书写不易,故将之简化”一句带过。“窜”被写作“窜”很可能有四种原因。一是隶变使得古文字形体表意性降低,为“窜”的出现提供了可能;二是书写更加便捷的草书开始出现,将原形体进行了截除性简化;三是对截除性简化后的草书进行楷化;四是“串”字读音与“窜”的读音在许多方言中相同。最终,会意字“窜”中的“鼠”改为表示声符的“串”,变成了形声字。关于前三种原因,可通过表2列举如下形体进行说明。

表2中的1是篆书形体,保留了古文字的象形性。从1到2的变化就是隶变。形体2为隶书形体,其表意性逐渐降低,更加突出线条的符号性,如上部与下部的中间均割裂开来。3、4、5、6为草书形体。3由2草写而成,4则是在3的基础上进一步简化而来。5、6的写法与3、4的写法变化较大,其是截除3、4下部中间的形体进行简化。由于草书的连绵性,使得对草书进行楷写时,将之变为“串”。从3、4到5、6的变化属截除性简化,从5、6到7的变化属草书楷化。另外,“串”的音读与“窜”相近,其对草书楷化在一定程度上发挥了积极作用。“窜”读为cuàn,声母为舌尖前音;“串”读为chuàn,声母为舌尖后音。这种平翘舌的不同,在许多方言中常被忽略。

如果“窜”由“窜”简化而来,那么“窜”所表示的意义应该与“窜”所表示的意义完全相同。《说文》称:“鼠,穴虫之总名也。”“窜,坠也。从鼠在穴中。”徐锴《说文解字系传》把“坠也”改为“匿也”,此说当确。“窜”当属会意字,表示鼠藏匿在穴中。“窜”虽为形声字,但表义与“窜”相同。

“窜”的意义梳理

明确了“窜”的形体演变之后,现尝试对其意义进行梳理。《汉语大字典》《汉语大词典》等相关辞书释“窜”的主要义项及书证整理如下。

①伏匿/隐藏。《左传·定公四年》:“天诱其衷,致罚于楚,而君又窜之。”

②容纳。《荀子·儒效》:“慎(慎到)、墨(墨翟)不得进其谈,惠施、邓析不敢窜其察。”

③放置/安放。《荀子·大略》:“贫窭者有所窜其手。”

④奔逃。《易·讼》:“不克讼,归逋窜也。”

⑤放逐/驱逐。《书·舜典》:“流共工于幽州,放驩兜于崇山,窜三苗于三危,殛鲧于羽山,四罪而天下咸服。”

⑥改易/更动。《庄子·骈拇》:“骈于辩者,累瓦结绳窜句。”

⑦掺杂/混入。《汉书·王莽传上》:“章(哀章)因自窜姓名,凡为十一人,皆署官爵,为辅佐。”

⑧用药熏。《史记·扁鹊仓公列传》:“臣意诊脉,曰:内寒,月事不下也。即窜以药,旋下,病已。”

⑨骚扰。清唐甄《潜书·室语》:“若过里而墟其里,过市而窜其市,入城而屠其城,此何为者!”

⑩跳/往上冲。《负曝闲谈》第九回:“孙老六说:咱们抢过他的先!一使裆劲,那马便两耳一耸,长嘶一声,直窜过去。”

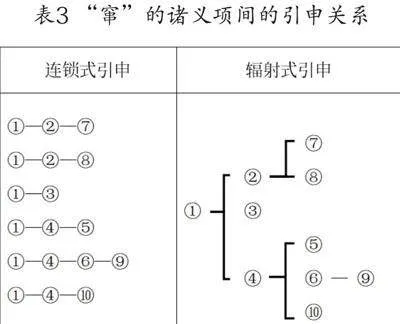

在对“窜”的意义进行梳理之前,这里需要明确“连锁式引申”和“辐射式引申”等与词义梳理相关的两个概念。蒋绍愚在谈及“词义发展的几种方式”时,详细介绍了“引申”。他从义素分析角度,指出“引申”是基于联想作用而产生的一种词义发展方式。它是一个词某一义位的若干义素,在发展过程中保留了一部分,又改变了一部分(或增、或减、或变化),从而引申出一个新的义位,或构成一个新词。连锁式引申是由一环套一环的引申。辐射式引申是从本义出发,向不同方向引申出几个引申义。据以上概念,可将“窜”的诸义项间的引申关系梳理如下(见表3)。

通过对“窜”的两种引申方式的梳理可知,该词的义项受“穴”和“鼠”的形体影响较大。鼠在穴下,亦在穴中,表示“鼠在穴中隐匿”,即“伏匿/隐藏”之义。由于“伏匿/隐藏”,实际上就某处容纳某人或某物,或放置、安放某人或某物,因此由①引申出②和③。再由鼠生性胆小,在外界遇到危险时,一般是急于奔逃穴中,因而又引申出义项④。①引申出②③④,属辐射式引申。

容纳形式一般可分为具体式和抽象式两种。具体式指某一种有形物质掺杂或混入另一种有形物质中;抽象式则指某一种无形物质渗入或浸入其他有形或无形物质中。因此,②又引申出具体式⑦和抽象式⑧。因为④往往是“放逐/驱逐”的结果,其中含有位置、处所等的改易和更动,因此,其进一步引申出⑤和⑥。在现代汉语中,④又衍生出⑩这种奔逃形式。

看似不太相关的十个义项,经梳理后发现,意义均源于“穴”与“鼠”衍生出来的种种相关事物(或动作行为)。由此可知,形体“窜”对“窜”的意义变化影响深远。

“窜”的文化内涵梳理

通过对“窜”的意义梳理发现,看似相关性不大的义项之间存在种种关联。这些关联归根结底是受部件“鼠”和“穴”的影响。

“穴”一般指供人或动物居住的场所,其情感色彩多属中性,不含褒贬。与“穴”不同,“鼠”是哺乳动物的一科。其种类较多,一般身体小、尾巴长,门齿发达,毛褐色或黑色,繁殖能力很强。由于“鼠”常危害农林草原,盗吃人类粮食,破坏贮藏物、建筑物等,有的还会传播鼠疫、出血热等疾病。因此,一般与“鼠”相关的词语或事物常被人赋予贬义,如“过街老鼠人人喊打”“贼眉鼠眼”“鼠目寸光”“胆小如鼠”“抱头鼠窜”“投鼠忌器”等。从这些词语中,可以窥视“鼠”在中华民族的历史文化中,常与藏匿、胆小、逃窜、眼界窄等文化内涵相关联,这些意义均富含贬义的感情色彩。

《现代汉语词典》所收“鼠”部首的汉字均与鼠或鼠类动物有关。“窜”是“鼠”参与构形少有的动词之一。“鼠”的贬义文化内涵不知不觉地影响到“窜”。因此,“窜”常用作支配不好的人或物。这些可以从上文列举的早期书证以及现代的一些文字材料中发现端倪。例如,《书·舜典》中有“窜三苗于三危”一句,就是用“窜”来支配“三苗”。据古书记载,“三苗”是尧帝在位时归尧帝管辖的古国,因叛乱被征伐。《吕氏春秋·召类》:“尧战于丹水之浦,以服南蛮。舜却苗民,更易其俗。”《史记·五帝纪》:“三苗在江淮、荆州数为乱。”这些典籍对“三苗”的态度显然是否定的,因此,使用富含贬义的“窜”支配“三苗”。

再如,《左传·定公四年》:“天诱其衷,致罚于楚,而君又窜之。”这里的“窜”是“君”的谓语,本句句意为“上天为了引导他(楚国)向善,给予了楚国一些惩罚,而您却藏匿他(楚昭王)。”从上下文语义看,“藏匿楚昭王”之事显然是非正义的,是不好的行为。这里仍然用隐含贬义的“窜”支配。

不仅先秦典籍中的“窜”常用来支配不好的人或物,后世典籍亦是如此。例如,唐杜佑《通典》卷一百九十一:“遂开河西四郡,以隔绝南羌,收三十六国,断匈奴右臂。是以单于孤特,窜迹远藏。”这里动作“窜”的实施对象是“单于”。由于西汉、东汉时期,大汉多与匈奴开战,因此,在汉代文化中,对待单于的态度多是否定、贬斥的。宋王钦若《册府元龟》卷四十一:“又杨正道有隋之孽,流窜北蕃,随突屈归化,便即诈死,今日犹存。”这里的“窜”用来描述“隋之孽”,这种描述是建立在唐正统思想的背景下进行的,显然对“隋之孽”的态度也是否定的。清严可均《全汉文》卷三十三:“戎狄荒服,言其来服荒忽无常,时至时去,宜待以客礼。让而不臣,如其后嗣,遂逃窜伏,使于中国不为叛臣。”“窜”动作的实施者为“戎狄后嗣”。“戎狄”是我国古民族名称,西方曰戎,北方曰狄。二者在历史上多与中原发生战争,因此,古代典籍对其态度也不甚友好。

除古代典籍外,在现代汉语中,“窜”的这种贬义色彩有时仍被保留。笔者从“国家语委现代汉语语料库”检索出如下用例。

周家一天也不能住了,只有回到父亲母亲那儿挤几天再说,像在外面挨了打的狗夹着尾巴窜回家。(钱钟书《围城》)

说来也怪,小双坐下不多一会儿,桌上的蟑螂竟像中了魔一般,一个个惊惶失措乱窜乱爬起来,顷刻之间,满桌的蟑螂就无影无踪了。(张世钟《大双和小双》)

以上二例中的“窜”均隐含贬义色彩。第一句中的“窜”用于比喻,比喻人像夹着尾巴回家的狗一样,此时,“窜”显然带有贬义。第二句中“窜”的动作实施者是“蟑螂”,而人们对于“蟑螂”的情感,显然是非常讨厌的。二例均来自文学作品,诸如此种用法不在少数,至少可以说明“窜”用于贬义在现代汉语中较为普遍。

当然,必须承认,“窜”简化为“窜”后,“窜”隐含的贬义色彩在逐渐消失,如上文义项⑩的用例中的“窜”已不含贬义,完全变为中性色彩。此种用法在现代汉语中较为普遍,在“国家语委现代汉语语料库”中检索出如下代表用例。

他正看得入神,一条小鱼窜上塘岸,恰巧落在他脚下。(姜锋《杨勇将军传》)

可是,新新领着杨州山一纵,窜过去了。(余克德《飞学宫的故事》)

风吹日头晒,俺这俩娃就像拱出地皮儿的嫩竹笋子,一天窜多高!(李克定《分家》)

白云的火气一下子窜上了脑门,“哗啦”一下推倒了理智的栅栏,“你,好一个清高的编辑!”(贾继红《阴影》)

火依旧向上窜冒着,上面空空地燃着空气,就这样徒劳地燃烧着,等待着她。(孟庆华《远离北京的地方》)

以上各例的“窜”或由“小鱼”完成,或由“人”完成,或由“火”完成,再或是被抽象用于其他等。总之,以上五例中的“窜”均为中性色彩。受此影响,使得“窜”参与构形的字词所隐含的情感色彩也具有了同样的属性。例如,《现代汉语词典》中收录的“蹿”“镩”“撺”三字,从它们的意义及用法上均看不出褒贬之义。

通过以上对“窜”的字形、字义、文化内涵等的梳理,有四点较有价值的发现。一是从会意字“窜”到形声字“窜”的演变过程,很可能是隶变、草书截除性简化、楷化、偏旁同音替代等共同作用的结果;二是由于“鼠”参与“窜”的构形中,使得“窜”多用来支配不好的人或物,因而常富含贬义色彩;三是现行汉字“窜”在保留了“窜”的一些文化内涵的同时,其贬义色彩逐渐呈现消退之势;四是如能够将“窜”的繁体“窜”的字形、字义、文化内涵等知识运用于小学语文汉字教学之中,一定能够更好地帮助小学生书写和识记该字,更好地理解该字深层次的文化内涵。

本文系安徽省高等学校省级质量工程教学研究项目“透过字形字义、揭示文化内涵、助力小学汉字教学——以人教版小语一年级《识字表》汉字为例”(项目编号:2022jyxm1180);精品课程项目“古代汉语”(项目编号:2022jpkc113);安徽省高校优秀青年人才支持计划一般项目“高职高专特色教材《汉字识读教程》编写”(项目编号:gxyq2022199)的阶段性成果。