线上购物的消费方式已成为大学生群体的日常消费习惯,但在消费过程中,大学生群体出现情绪化消费、过度消费等一系列“剁手”行为,其背后映射着媒介演变以及消费主义渗透对消费行为产生的影响。本研究将从消费主义的视角出发,通过深度访谈大学生群体日常消费实践,探究消费主义如何借社交媒体平台对大学生日常消费造成影响,并导致其“剁手”行为的出现,使越来越多的大学生深陷“消费主义”的媒介泥潭而无法自拔,甚至出现情绪化消费、过度消费等极端情况,上述现象严重影响了当代大学生的人生观、价值观、消费观。本文旨在借此分析,帮助大学生群体勘破消费主义陷阱,塑造健康、理性的消费观念。

研究缘起:媒介变迁与消费行为演变

随着社会经济的发展和互联网络技术的进步,人们的生活水平和质量得到了显著提高,人均消费能力和消费意愿普遍增强,5G、大数据、云计算、AI等技术的兴起也在逐渐改变着人们的生活及购物方式,为人们提供了更加便捷的线上消费服务,网购已成为当代消费者的主要消费及购物方式。因此,消费主义借媒介变迁对消费行为产生的影响与日俱增,特别是对当代大学生群体,因为当代大学生群体既是“Z世代的数字原住民”,也是线上消费的主要消费者,且大学生正处在世界观、人生观等价值观念形成的关键期,大多数学生心智较为稚嫩、思想易改变、信念易动摇,易受到消费主义的诱导和侵蚀,所以更容易掉入消费主义社交媒体所粉饰的消费陷阱,并出现过度消费、情绪化消费等一系列“剁手”行为。本文旨在根据消费主义探讨媒介变迁对大学生剁手行为的影响及其背后成因,帮助大学生进一步勘破社交媒体时代的消费主义陷阱,树立更良好、健康的消费观念。

理论工具与研究设计

理论工具

鲍德里亚(Jean Baudrillard)在《消费社会》中表示,当下资本主义社会内在逻辑是由消费构成的。第一,商品消费面前人人平等,生活中的一切都可以作为消费品被消费;第二,消费不仅体现在物质文化上,更体现在个人身份、价值观念等文化含义上;第三,消费的不仅是商品和服务的使用价值,更是其所附加的符号象征意义,在消费主义的生活方式中,消费不仅是为了满足现实需求,更是对不断被制造、被刺激的欲望的追求。

本文将从鲍德里亚提出的,消费构成当下资本主义社会的第三点内在逻辑,着重探究消费主义借当下社交媒体平台进行的符号价值打造,即如何符号化及符号化的实际作用,并分析其对大学生“剁手”行为产生的影响。

研究设计

1.研究方法

本文采用质化研究方法,深度访谈15名大学生,以获取更全面和直接的结果。在研究过程中,根据预设的研究方向和主题,预设含20道问题的提纲,访谈中通过引导和适时追问,帮助受访者更好地理解问题并结合个人经历作答。对于意愿较强的受访者,采取多次引导和补充问答,确保获取更详尽的信息。所有访谈均全程录音,后续进行筛选和编辑,整理适用于论文的信息并形成文稿,寻找信息间的共性和差异性。

2.样本构成

(1)编号规则

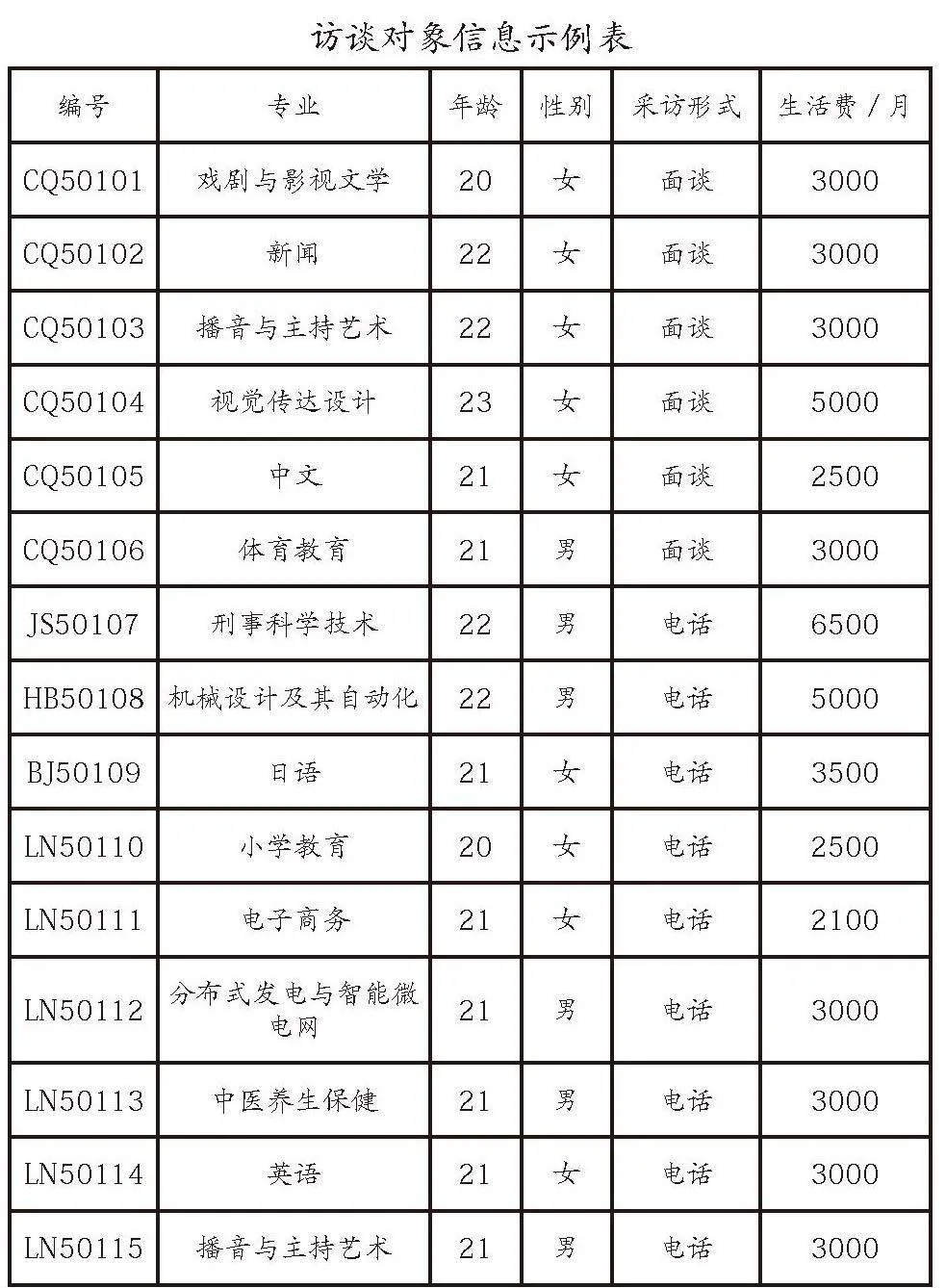

编号共七位,前两位字母为学校所在省份拼音的首字母缩写,前三位数字为采访日期,后两位为采访顺序。

(2)访谈范围

本次访谈涵盖北京、重庆、辽宁、湖北、江苏5个省份、9所大学、14个专业的15名不同年级的在校生,充分保障本访谈结果所形成结论的真实性、多样性、普遍性、合理性。

社交媒体时代大学生的日常消费实践分析

大学生群体消费特点

1.消费方式:网络购物是常态,视频购物成新宠

当代大学生群体作为“Z世代”数字“原住民”,受教育程度整体较高。充分适应数字化时代的线上生存方式,是社交媒体平台和线上购物平台的活跃用户。据访谈结果显示,网络购物为大学生们的主要消费习惯。受访者01—15表示:“现在我只要有时间又不知道干点什么的时候,就会看看抖音及其商城有什么便宜好用的小商品,或者逛淘宝、小红书,看视频推荐的好物。”大学生网购的主要原因是平时课业繁忙,缺乏线下购物的时间和精力,线上购物方便快捷、丰富多样。受访者01—15表示:“我能随时随地在线上挑选,满足多样化购物需求,像生活必需品、美妆、数码产品等,不用花太多时间去商场挑选,还能无理由退货。”

2.消费偏好:追逐明星产品,偏爱熟人安利

大学生群体在购买产品时着重考虑产品的性价比,注重产品对生活品质的影响;在产品选择时,易受周围同学安利影响,喜欢热门、标签化的产品和明星同款,经常会从小红书等社交媒体博主处获得建议,易被新鲜事物吸引。受访者03表示:“身边同学以及小红书博主的推荐可以帮助我节省挑选时间和试错成本,基本上同学推荐的东西我都会购买,不太会考虑当下是否需要,反正可以退货。”

3.消费行为:冲动购买、激情下单

大多数学生在网购时,都会从当下的实际需求出发,产生购买某种产品的欲望,但在挑选过程中会被其他重复推介的产品或目标产品的相关产品所吸引,在无意识状态下购买超出预期的产品。

4.消费心理:压力释放、个性标榜与即时满足

大学生网购消费动机是趋向一致的。首先,最显著的特征是猎奇。他们更侧重于通过购买时尚、独特的商品彰显自己的个性和与众不同。其次,是从众。他们会以满足自己的社交需求为目标,进而追逐潮流,购买网红产品。最后,大学生们也会因学业压力过大、心情不佳、沉浸喜悦等心理原因进行情绪化消费,把网购当作消解或转移情绪的方式,消费后内心会有极强的满足感和释压感。综上所述,这些消费心理都在异化大学生网购消费的真实目的和行为,推动其“剁手”消费。

影响因素

首先,在社会层面,大学生群体受到家庭、学校、媒介等方面的过多关注。就业大环境严峻、身边同学“内卷”严重等因素,给大学生带来极重的心理压力,他们亟须输出压力的窗口。

其次,在经济层面,绝大多数学生的生活费由家长提供,经济压力较小或没有经济压力,幸福感和满足感都相对较高,生活费多用于购物、娱乐及饮食等。不少同学表示,若有额外的收入或者增加生活费,会导致网购的数量和频次增加,或购买一些非必要的商品。

最后,在科技层面,社交媒体平台的智能推介及大数据算法的推送,使大学生群体的购物偏好和购物需求被精准定位和放大,消费欲望被进一步激发。

制造消费狂欢:流量经济、符号消费与媒体景观

平台资本运行机制

社交媒体平台的兴起,为媒介与消费主义进一步结合提供了机会。当前,几乎所有媒介都以营利为主要目的,背后或多或少夹杂着资本的运营逻辑。因此,衍生了新的学术名词“媒介消费主义”,即消费主义在大众传媒领域对消费者带来的影响。哈贝马斯(Jürgen Habermas)在媒介消费与公共领域的研究中表示,媒体与广告主的共谋,使得消费者的迎合态度被一种虚假意识所唤起,这奠定了媒介消费主义通过营造虚拟氛围激发消费者欲望的基础。社交媒体的出现已基本打破了传统媒体的媒介垄断,使媒介的界限不再鲜明,每个社交媒体平台都可以成为传播信息的媒介。但平台的第一要义就是获取利益,平台本身就是资方,为进一步留住用户,增加盈利,平台间会通过手机号、微信号、QQ号等绑定机制,追踪用户在各平台的使用、浏览、购买等记录,全方位了解用户喜好和需求,通过大数据形成精准的用户画像,为其精准推送信息,不少用户都表示感觉自己被大数据监听。受访者07表示:“有时候自己只是随意搜某个词条或者产品,没想马上买或对这个内容不感兴趣,只是好奇想了解,却出现重复推荐的情况,使原本不明显的需求反而被扩大。”

随着技术的发展及资本增加收益的需要,各平台功能渐趋融合。例如,“抖音和小红书”这些原本只以内容吸引用户的平台,不再满足于广告效益和流量收益,转而开辟自身电子商务版块——抖音商城、小红书商城;“淘宝”这样的专业购物平台开始通过专门的短视频频道及直播带货,吸引用户停留。由此可见,“社交媒体+购物”已成为平台商务通用模型。一方面,此做法提高了用户的停留率和平台使用频次,用户不必再跳转其他平台满足自身购物或观看的需求;另一方面,该做法提高了用户在平台内部的一体化流转率和消费转化率,增加了平台的经济效益。但上述现象,无疑都使消费者陷入“消费茧房”,一体化的内部流转,大幅缩短了消费者对产品购买需求的理性思考时间,推动消费行为形成。受访者09表示:“有时在抖音看到有博主在推荐什么东西,下面刚好有链接,我基本就会直接买,觉得这样很方便,根本没想过是否真需要,感觉确实增加了我购买商品的数量。”平台资本的谋利需求,使媒介与消费主义的融合渐深,难以分辨,让消费者在不知不觉中通过平台算法掉入消费主义陷阱。

消费场景塑造

1.直播间的虚拟氛围建构

随着“社交媒体+购物”模式的发展,直播带货已成为消费场景中最重要的一环,直播间常以高折扣、超低价等特点吸引着大批消费者,同时通过有趣的售货氛围以及完整的话术体系,营造一种“错过了今天不知道还要等多久”的饥饿营销氛围,让消费者产生紧张、竞争、占便宜的消费心理。此外,为使消费者只关注眼下,紧紧把握消费者的注意力走向,常通过倒计时的方式让消费者没时间和机会理性思考自身对产品的真实需求。特别是缺乏分辨能力又具真性情的大学生们,他们很容易被直播间所建构的虚拟氛围把控,产生“上头感”进而冲动下单。受访者05表示:“自己无聊时刷直播间解闷,结果不自觉被直播间的氛围、节奏、话术以及弹幕的评论带动,买了很多东西,冷静后发现自己并不需要,产生后悔情绪。”

2.感官场景叠加

达人推荐、短视频“种草”也是促进大学生消费转化的重要推动器。此方式区别于传统广告,使产品与消费者距离更近,为消费者提供更强的产品体验感。另外,其广告性更弱且并非强行植入,而是潜移默化地渗透消费者的生活场景,消费者往往很难发现植入痕迹。这类视频的普遍特点是多感官联动叠加,通过对产品的大小、触感、气味等多维度的描述,充分调动消费者的“五感”,使消费者对产品的感受因场景营造而变得真实、可感,从而产生更强烈的购买欲望。对于注重体验感的大学生来说,多感官场景的叠加充分满足其体验需求,激发其好奇心,使其想迫不及待地购买尝试。

3.消费景观打造

当前,消费市场注重符号化和影像化的打造,商品不再以单个商品出现,而是可以引导消费者从一个商品、一个标签、一个符号、一个人迁移到一组商品的消费景观,其主要侧重于以下两点。

博主自身人设打造。为进一步垂直内容和门类,如美妆、美食、健身等,每个博主从建号时便已确定自身赛道,以便更精准地寻找目标用户。因此,博主会打造符合赛道的人设,以便更好地获得消费者的信赖,同时为消费者打上各种标签,如元气少女同款、资深数码控必备等,让消费者更容易被吸引并接受其推荐的产品,为产品买单。受访者08表示:“我经常会受到自己喜欢博主的影响,购买其推荐的产品,不知不觉就剁手了。”

产品矩阵打造。当下,商家早已不满足于单一产品的推荐和销售,而是通过关键词,打造一整套完整的产品矩阵,激发消费者的潜在需求,增加消费转化。受访者10表示:“有次我只想买个眼影盘,在淘宝上搜索后弹出了眼影刷、腮红、液体眼影等一系列产品,本来只想买个眼影盘结果买了一堆美妆用品。”

以社交媒体为抓手,进行多方渗透的消费主义不易被察觉,而作为社交媒体高度活跃用户的大学生们,更是深陷消费主义中难以脱身,不良消费观念影响、持续频繁“剁手”的消费行为,会对大学生的理想信念、价值追求、生活方式、人际关系等方面造成严重的影响。大学生群体是未来国家发展的希望,为帮助其勘破消费主义陷阱,需要学校坚定地进行价值引导,增设与理财和消费有关的课程、开展社会实践活动等;需要家长潜移默化地教导,在日常生活中锻炼孩子管理金钱的能力;需要主流媒体持续不断地输出正面内容和价值引导。最终,在社会各界的努力下,帮助大学生群体形成健康良性的消费观念和行为。

(作者单位:西南大学新闻传媒学院)