民族文化的保护与发展一直是国内的重点关注问题,现以云南省白族的文化特色为切入点,着重研究云南省的民族地区文化产业发展与白族文化保护。首先,简单介绍了文化产业及白族的特色文化;其次,对云南省的民族地区文化产业发展特征进行了分析;再次,对白族特色文化的保护机制进行分析,总结其危机及保护机制;最后,总结经验为未来的发展趋势与研究提供参考,以更好的方式完成文化产业的发展与文化特色的保护,达到双赢的目的,更好地体现民族文化的价值。

随着中国经济的快速发展,民族文化产业开始繁荣。民族文化产业不断发展,对民族文化特色的保护随之而来。中央和各级政府十分重视文旅产业的发展,保护民族文化关系到国家的文化安全及各民族的和谐相处。发展文化产业及保护民族文化是为了更好地实现共赢的目标。对此,政府出台相应的红头文件以支持鼓励,各地文旅局局长结合当地特有的民族文化,进行了大量的宣传。民族文化作为中国独有的文化特色,拥有丰富的文化和旅游资源。由于文化产业的不断壮大,民族文化保护的问题随之而来。既要发展文化产业,也要注重民族文化的保护,从而让二者保持一个协调的状态,建立更好的民族文化产业与文化继承体系。我们可以发现,各地的文化产业拉动了经济的发展,并提供了就业保障,传承发扬了民族文化,由此产生的各种现象值得我们深入了解,尤其是如何将文化产业与民族文化保护相平衡,其意义值得我们研究。

文化产业及白族特色文化

文化产业

文化产业涉及面非常广阔,含有较多的行业。但这个概念在国内外未有非常具体的界定。每个国家都有相应的概念解释,但国际尚未有统一的标准。在国内,1992年7月,国务院办公厅综合司编著的《重大战略决策——加快发展第三产业》首次使用了“文化产业”的概念。在2000年,中央正式颁发了文件《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》,承认“文化产业”这一概念。该产业发展越来越好,扩展的各文化类别也越来越丰富。

白族特色文化

我国是一个文化大国,有56个民族。民族文化资源十分丰富,“各民族在其历史发展过程中创造和发展的具有民族特点的文化。包括物质文化和精神文化。饮食、服饰、住宅、生产工具属于物质文化的内容;语言、文字、科学、艺术、哲学、风俗、节庆和传统属于精神文化的内容”。白族文化十分深厚,它是一个拥有悠久历史文化的民族,在云南省,白族分布区域面积较广,大部分集中在云南大理。

云南省民族地区文化产业发展特征分析

文化产业的发展离不开区域位置、自然资源、人文风情等,我国是由56个民族组成的文化大国。每个民族都有着不同的文化特色,由此形成了不同的文化产业链。云南省的民族地区文化产业发展在我国起步较早,在1996年时,云南省就有了“民族文化大省”的称号,并且当时已经建立了民族文化产业的相关战略体系。民族文化产业成为云南省的重要经济产业支柱之一。在2000—2002年,政府相继出台了相关的文化产业的文件《云南省民族文化大省建设实施方案》《云南省民族文化大省建设“十五”规划》《云南省民族文化大省建设纲要》,云南省有着天然的自然资源及相关的文化环境,并且,民族聚集的省份有着很好的民族区域的平台。当地政府及人民积极配合,一起打造云南省的民族地区文化产业链,如昆明的民族村、大理的白族喜洲镇等,每年都吸引着国内外大批的游客前往。在2005年,时任省委副书记丹增发表了《文化产业发展论》,使云南省文化产业实践项目得到了进一步总结,也为文化产业的理论奠定了基础,为后续探索提供了更多的理论支持。云南省的民族文化产业对外宣传也非常到位,不仅在国内各大城市进行了大量宣传,还与国外的欧美等国进行了文化交流及参加了相关活动。例如,著名舞蹈家杨丽萍的孔雀舞被世界各地所熟知,影响力极强。云南省有很多独属于自己的民族节日,吸引着世界各地的游客前来观光,体验当地的风土人情,如火把节、泼水节、三朵节等(如图1),政府会组织相关活动,大街上到处都是游客,洋溢着节日的氛围。

白族特色文化的保护机制进行分析

白族文化的发展情况概述

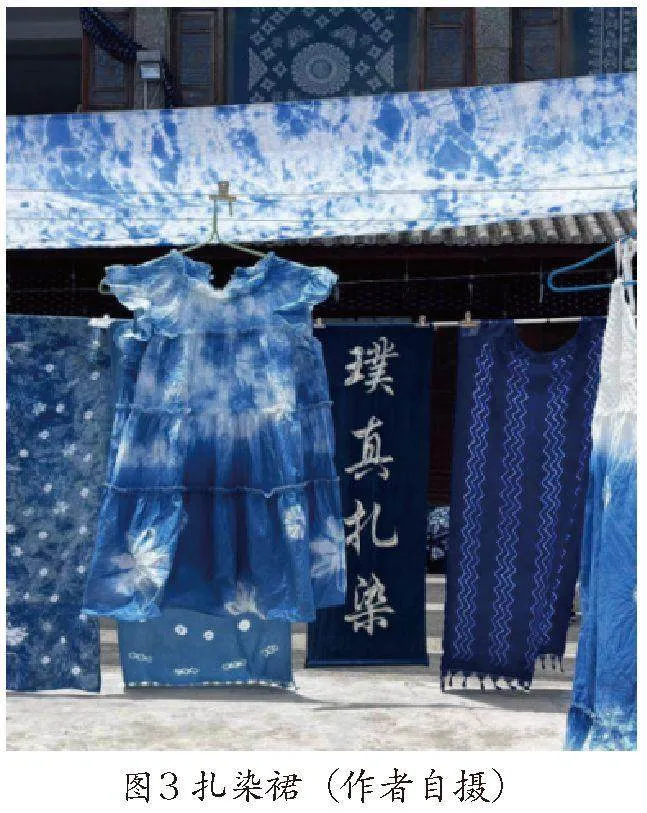

白族是云南省大理市的一个历史悠久,有着丰厚文化的民族。这里拥有多项非遗国家项目,包括服饰、扎染、饮食、节日、手工艺品等,吸引着国内外的游客。例如,大理市的周城扎染,被誉为“白族扎染之乡”的周城,已有近500年的历史,扎染的出现,充分展示了白族人的智慧。原始的扎染技术是用天然的植物进行人工扎染的,在植物里选取草木且提取有染色的植被作为扎染的染料,这里的白族人八成以上都会扎染(如图2)。因为环境因素,白族人会在家种植一些扎染的植被,以及家里条件一般的家庭也会上山采集相关的扎染植被,该行业为白族人提供了很多的就业机会。在云南省大理市,白族扎染已经形成旅游业产业链,除了为游客提供扎染体验服务,还有相应的产品售卖,如服饰类、家纺类、箱包饰品类等。白族扎染的内容也是对白族文化的继承和弘扬,上面的图案记录着人们的生活日常、动植物、自然风光、各式各样的矩形图案,以及诗书字画等。在当地的扎染坊中有现成的成品展现白族文化的风貌,游客也可以自行体验,进行扎染创作,感受非遗带来的文化体验。白族扎染本身有着深厚白族文化底蕴,在服饰、家纺、箱包及饰品中有所体现。白族扎染用蓝色与白色作为色彩搭配的主要颜色(如图3),象征着大理的苍山洱海等自然景色。白族人民用扎染技术及产品传承发扬着属于白族的民族文化。

白族文化中含有他们特殊节日,每年节日期间都会吸引不少游客参与,切身实地的体验白族文化,如火把节、绕三灵和三月街等。白族火把节又称星回节,这是一个祝福祈祷的节日,是白族人民祝愿秋收大满贯、家家户户人畜兴旺而举办的节日活动。这个活动每年夏天都会举行(农历六月二十五),大街上到处都是为此节日欢呼的人,白族人民会在中心大街上堆放上最高大的火把,大概十米高,且点燃火把来为此庆祝与祝福。周边也会有小一点火把,在火把节当天到处都是为此节日欢呼的人们。绕三灵是白族人赛歌的节日(农历四月二十三至二十五),用白族人的语言来讲就是“观上览”,即游逛园林的意思。在节日期间,白族各个村的男女老少都会盛装打扮,这代表着每个村的形象,一个村的人为一个队伍,大家会从大理古城出发,然后到洱海边。一群人载歌载舞,欢呼着、庆祝着属于白族的节日,既表现了白族人对生活的热爱,又是对白族文化的传承与弘扬。

白族饮食文化别具一格,除了食物有特色,他们的进食也十分讲究礼仪,众所周知的白族食物有海草植物——水性杨花、乳扇、喜洲粑粑、生皮、八大碗和卷粉等,人们走在街上都会看到许多身穿白族服装的老奶奶摆摊卖乳扇,它是用牛奶做成的扇形食物。生皮和八大碗是白族人民用来招待宾客的重要菜系,饮食丰富,就餐时长辈坐落主座,随后晚辈双边就座,晚辈要给长辈夹菜,一起享用美食。我们既要传承弘扬民族文化,又要对民族文化有好的保护措施,让我国的民族文化繁荣发展。白族文化十分丰富,在整个中国民族文化非遗项目中,大理白族自治州就占有19项,具有浓厚的民族特色。

白族特色文化保护不足,传承的本真性缺失

大理这座城市迎来越来越多的游客参观游玩,这座城市的白族文化氛围浓厚,但传统的民族文化逐渐有些失真。商家为了盈利,对传统文化开始各种创新,以吸引游客,但过度使用网络手段使真正的白族文化失去了传统意义。白族服装在56个民族里有自己的特色,部分“网红”将白族文化服装擅自修改,以达到博人眼球、吸引流量的目的,使原本的方向逐渐走偏。白族最初的扎染技术是利用植被吸取染料来进行扎染的。部分工厂为了盈利,采用工厂机械设备大规模生产,使手工扎染传承人开始变少。长此以往,白族传统文化会面临衰弱危机,逐渐商业化。

总结危机及保护机制

经济迅速发展,文化产业开发商追求利益最大化,给民族特色文化的产业发展带来危机。白族文化历史悠久,自然资源及文化底蕴丰厚。不仅平日里游客较多,在国家节假日及白族传统节日时,国内外游客更是蜂拥而至。大型节日活动应展现独特的民族文化,保留传统的文化特征,运用现在的文化产业链对白族文化进行大量宣传,让白族文化走向各地、走出国门、走向世界。“任何一种文化现象,一旦在社会中失去功能,也就会自动消失”,因此,要开发白族文旅产品,打造属于民族的品牌,并提高群众的参与度,如非遗进校园、进社区、进单位团建等,让白族文化得到更大范围的传承与弘扬。群众是文化的传承和守护人,除了歌舞表演及展品展示,更多的是让人民参与其中,感受民族文化及精神世界,更多地培养人们的文化自信、文化自觉性,以及对自己国家和民族文化的认同感,各民族的文化传承及弘扬让更多人参与其中,文化产业也要坚持初心,不被利益驱使。文化产业的发展提高了人们的民族文化自信,更加激发了人们的文化保护激情与动力。文化产业应当合理地开发利用白族文化相关资源,不仅让文化产业发扬光大,还要保留白族传统文化应有的精神意义。

在国家政策支持文化产业的基础上,充分发挥国家节假日及白族传统节日的文旅效应。在文化产业越做越大的情况下,保护好白族的传统文化,不失真地传承与发扬下去,充实文化产业的内涵,使文旅产业链具有深厚的底蕴,让民族文化产业与白族文化保护实现双赢。

未来发展趋势

文化产业作为主要经济产业,与民族特色文化紧密相关。民族文化的保护促进文化产业的发展,想要大力发展文化产业及民族文化保护,实现双赢,应尝试构建相关的保护及发展措施,让二者相互促进发展,既不失传统民族文化的内核,又拉动文化产业的大力发展。在实践中不断成长,文化产业在开发产品时,让传统民族文化与科技相融合,不断增强民族文化自信。保护民族文化也是为了更好地发展文化产业,二者相互联系,相辅相成,对促进民族文化与文化产业的繁荣发展具有深远的意义。