现立足区域民族民俗文化视野,以武威体育非物质文化遗产为例,探讨了体育非遗面临的发展困境,即保护传承认知存在失位、价值存在空间错位、传承队伍培育力度不足、现代化意义内涵拓展不够等,并从政策支撑、文化注入、队伍建设、跨界融合等方面提出相应的建议。

非物质文化遗产作为中华文化的璀璨珍奇,是中华优秀传统文化的历史显现和现实存在。而体育非物质文化遗产因与人民群众日常生产生活息息相关,成为非遗类群中不可忽视的重要组成部分。由于各地人文环境、物质条件、政府保障、社会支持、传承主体、项目自适性存在巨大差异,体育非物质文化遗产在价值体现和发展路径上也呈现错综复杂的面貌。本研究立足于区域民族民俗文化视野,以武威市体育非遗为例,探讨在新时期下体育非遗发展面临的困境,尝试为体育非遗实现高质量发展提出可行性意见和建议。

武威市体育非遗的基本概况

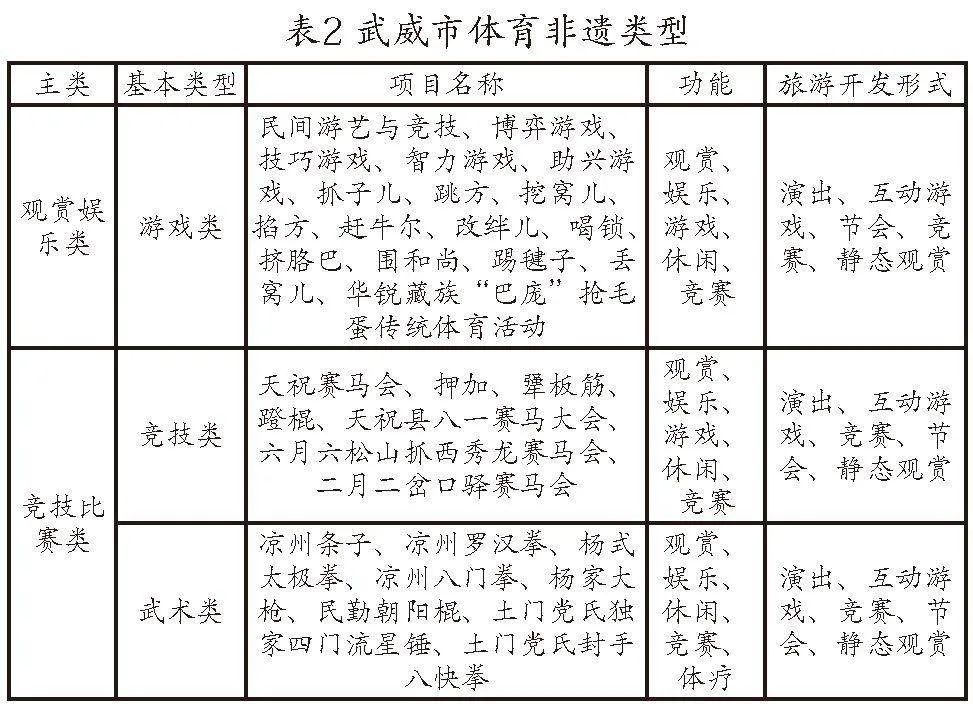

武威市体育非遗基本情况

武威市地处甘肃省中部,下辖凉州区、民勤县、古浪县、天祝藏族自治县,地势西高东低,属温带大陆性干旱气候,总面积32351.69平方千米,全市常住人口142.73万人,聚居着汉、藏、土、回等41个民族。

武威民族民俗风情浓郁,非物质文化遗产种类繁多、内容丰富、特色鲜明,共有非遗项目364项,其中体育类非遗项目32项(凉州区5项,均为市级非遗;民勤县6项,均为县级非遗;古浪县13项,均为县级非遗;天祝藏族自治县8项,4项为市级非遗,4项为县级非遗)。

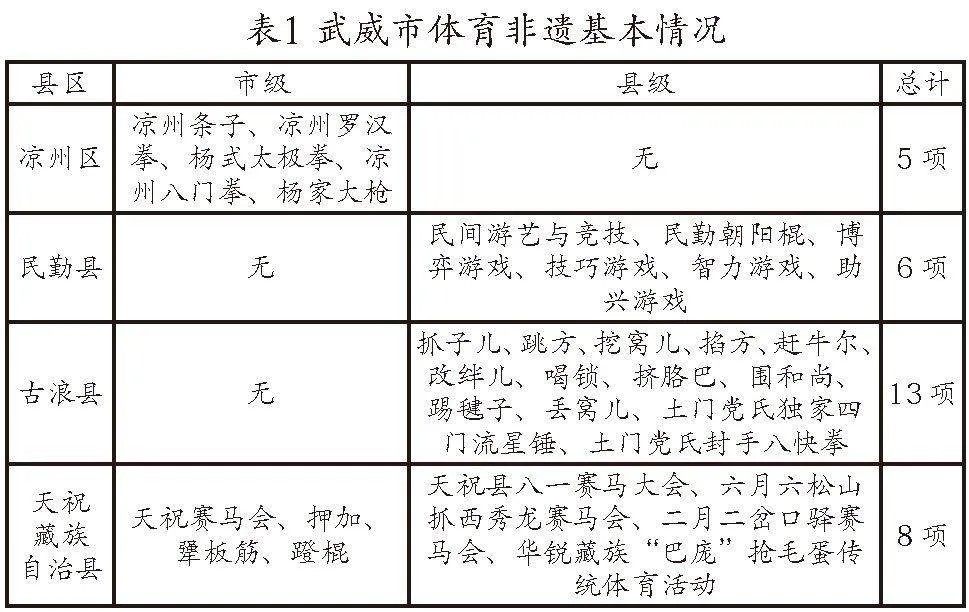

武威市体育非遗类型

根据全市体育非遗项目功能,可分为观赏娱乐类与竞技比赛类两大主类。按照其属性进一步可细分为游戏类、竞技类、武术类三个基本类型。

武威市体育非遗的独特属性

功能性

武威地处黄土高原、青藏高原和蒙新高原三大高原交汇地带,处于游牧民族和农耕民族的冲突前沿,生存诉求是社会各个阶层的主要诉求,生存价值成为影响体育功能的重要因素。例如,武术类的凉州条子、凉州罗汉拳、杨式太极拳等,是出于武力斗争和军事功能的需要;游戏类的民间游艺与竞技、博弈游戏和竞技类的天祝赛马会、押加、犟板筋、蹬棍等,是出于部落集体经济劳作联系、加强自身凝聚力、提升群体内成员身体素质的需要。进入现代社会之后,非遗形态原有的时间空间和物质空间发生改变,生存诉求让位于精神文化娱乐需求,体育非遗的价值功能日益多元化。

交融性

在体育非遗传播流变的过程中,呈现较强的交融性特征。首先,是文化内涵的交融。不同类型的体育非遗项目,在后期相同的文化场域里,形成了相似话语建构逻辑,在文化内涵上也呈现趋同性和相似性,如杨式太极拳、凉州八门拳等武术类非遗,具有相似的门训、仪式、授课方式,呈现文化内涵相互借鉴的特点。其次,是传播路径的交融。武威人口多在绿洲及交通沿线地带呈团状聚居,非遗的传播往往通过交通线路进行,在凉州、民勤、古浪等地进行定点扩散,在传播线路上呈现高度重合性,相对分散的区域往往同时接受了多种非遗濡染。最后,是受众的交融。由于地域文化差异,体育非遗在存在空间上呈现一定的封闭性,但在同一区域内的受众又具有交融性的特征,同时对不同体育非遗项目具有相似的认同感、参与感,形成具有丰富内涵的群体叠加记忆。

流变性

非遗是“活的文化”,而体育非遗更加凸显人的因素,具有更深的地域文化民族烙印,人文环境和地理环境对体育非遗的形成和发展具有直接的正向影响。武威自明初洪武大移民之后,不同文化碰撞、融合,形成全新地域文化传统,而这种文化传统在不同历史事件的冲击下,不断解构、重组,在保持原有传统内核的前提下,在不同时间场域里呈现不同特点。例如,杨家大枪、民勤朝阳棍、土门党氏独家四门流星锤等武术类非遗项目,出自在凉州卫驻兵屯防的军户,自中原各省带来武威,原本均有母体非遗项目,在后续发展中糅合了本地固有的民风民俗,形成了独具地域特色的新内涵。

体育非遗面临的发展困境

一是非遗保护传承认知存在失位。自《中华人民共和国非物质文化遗产法》颁布以来,相关机构在颁布的一些法规和文件中,对非物质文化遗产挖掘整理与保护的规定越来越明确。但在基层具体操作和执行过程中,对于如何定义非遗类别,如何正确开展非遗保护传承,各个层面都存在认知失位问题。从武威市的情况来看,自开展非遗认定工作以来,政府行政主管部门对非遗项目的认定始终缺乏明确标准,在精准开展非遗保护传承方面缺乏本土化措施。就体育类非遗项目本身而言,依赖政府“输血”行为较多,自身“造血”行为较少,杨式太极拳、杨家大枪、土门党氏独家四门流星锤等武术类非遗在传承群体建设上,仍存在较强的“家族专属化”思维,未在全社会形成广泛合力,降低了群众参与欲望和兴趣。

二是非遗价值及存在空间有错位。随着经济社会的发展,非遗的价值及存在空间与当下的时空出现错位,原有的价值无法充分彰显,反而衍生出其他的价值,如天祝赛马会原是出于生产、军事需要的民俗活动,现在更注重其对当地文旅资源的释放与彰显。另外,随着原有以宗族及农村、社团等为主的非遗存在空间被现代社会打碎,从而出现新的存在场域,如土门党氏封手八快拳等武术类非遗,失去了原有宗族空间,反而进入更加广阔的展现空间,并与其他武术类非遗出现互融倾向。但这种异化和错位,会掩盖甚至湮灭非遗项目的原有价值,进而导致传承序列断裂,最终致使非遗项目本身核心的理念或形式的丧失,原本居于次位甚至末位的形式或理念占据主位,造成非遗项目的全面异化,不复本来面貌,非遗项目的传承流于形式,甚至对非遗本身造成戕害。

三是非遗传承队伍培育力度不足。传承主体是活态传承的核心因素,在华锐藏族“巴庞”抢毛蛋传统体育活动、天祝赛马会、民勤民间游艺与竞技等传统体育、游艺与杂技类非遗保护传承工作中,“共同体”“关系群体”等都与传承环节有着密切关系。但是,在现有制度和具体实践中,由官方认定的代表性传承人被作为狭义上的传承主体受到重视,对作为整体的传承群体缺乏关注,造成相当一部分传承群体认为保护传承非遗项目与自己关系不大,责任全在政府认定的非遗传承人身上。而被认定的非遗传承人,出于门派主义或利益的考虑,也不愿意过多扩大非遗传承队伍培育范围,导致非遗传承队伍持续萎缩,出现老龄化、家族化等不利于非遗发展的倾向。

四是现代化意义内涵拓展不够。政府在非遗传承的制度设计时,在非遗申报、保护、传承人遴选、资金安排等方面的工作中出现了认知偏差,着重于其文化传承和现状维持,对于非遗项目的活化利用还着力不足,在推动文化遗产“活起来”上还有较大差距。特别是作为与群众生活密切相关的体育类非遗,在非遗保护的个人、群体、政府部门三个层面,除了依托现有项目遗存,挖掘其内在的历史文化内涵,在确保项目形式及精神内涵完整性与真实性的前提下,如何赋予游戏类、竞技类、武术类非遗项目新的社会经济功能,使其重新焕发生命力,助推武威建设丝绸之路经济带黄金旅游目的地,都是需要各方深入思考和解决的问题。

体育非遗高质量发展路径的建议

强化政策支撑,构建传统非遗传承路径

习近平总书记强调:“要加强非物质文化遗产保护和传承,积极培养传承人,让非物质文化遗产绽放出更加迷人的光彩。”要加强对《中华人民共和国非物质文化遗产法》《甘肃省非物质文化遗产条例》等法律法规的贯彻落实力度,并结合武威市非遗资源分布特点和保存现状,制订本土化、差异化、精准化政策措施,丰富法律层面上传承人在技艺传承、非遗活动和培养等方面的标准规范。在非遗传承认定过程中,全面考虑其特殊性,尊重藏族、土族、回族等不同民族的文化习俗,并针对特殊情况及时优化调整。加大资金投入和保障力度,将“非遗”保护经费列入各级政府财政预算,落实体育类非遗传承人补助经费,并通过政策引导,调动社会团体、企业和个人的积极性,多渠道筹集资金。

聚焦文化注入,重塑非遗项目现代语境

保护传承体育类非遗项目过程中,在不破坏原有非遗项目现状的前提下,注重运用现代语言和行为对项目进行合理重构,组织武威市天祝藏族自治县民族类非遗项目,积极参加国家、省级民族传统体育运动会,开展凉州条子、杨家大枪、民勤朝阳棍等武术类非遗项目展演活动,充分展示武威市体育类非遗项目的精华和理念,不断扩大本地民族民俗体育文化的知名度和影响力。要将与民间武术等非遗项目相近且流行的现代体育项目进行互鉴、互通、互融,将传统体育项目纳入武威市全民健身工程,在武威市下辖的“三县一区”设立体育类非遗传习所、综合展馆、传承基地等组织机构,开展体育类非遗项目进景区活动。打造精品体育类非遗线路,以民俗活动、非遗体验等喜闻乐见的方式,推动传统体育进家庭、进校园、进课堂,鼓励社区居民积极参与非遗类体育项目保护传承,增强人们对武威本土传统文化的认知与认同,让本土传统体育在新时代焕发新光彩。

夯实人才基础,多维推动非遗队伍建设

非遗技艺传承人的培养需构建科学的传承人培养体系,要通过举办全市非遗保护工作队伍培训班等形式,构建清晰可复制传播的人才培养途径,培养传承人的文化素养及创新实践能力,锻造体育非遗传承骨干核心力量。要强化体育非遗项目进校园工作,选派武威市传承人及爱好者到各大高校学习培训;武威职业技术学院等本地高校,要根据武威市地域文化特色和体育类非遗资源优势,丰富“非遗传承人进校园”活动形式,设置必修课和选修课,激发学生对体育非遗的学习热情。以武威第十五中学为范本,积极打造初、高中非遗特色名校,将非遗融入校园文化建设,在体育课程设置中加入非遗内容,让学生在日常学习、生活中感受本土文化的存在和价值,为体育类非遗队伍建设提供源动力。要加大对各类非传承人群体的关注和支持力度,鼓励并支持所有相关人员参与体育类非遗保护工作,培养一批有能力、有兴趣、有专业素养的人参与非遗传承活动,为推动非遗保护、传承和发展提供保障。

注重跨界融合,激发非遗多重价值活力

非遗传承发展路径中的跨界融合与转化再生是一种创新性的思路,旨在将非遗与现代社会的多元领域相结合,为其注入新的活力与生命力。推动“非遗+数字”深度融合,利用人工智能、虚拟现实、增强现实等技术,对武威各类体育类非遗项目进行数字建模,建立遗产数据库,为非遗项目的研究、展示、传播、体验提供新的途径。推动“非遗+旅游”深度融合,办好天祝赛马会、民族运动会等具有品牌效应的赛事活动,在体育赛事进景区、进街区、进商圈活动中嵌入非遗体育内容,开发一批体育类非遗研学产品,鼓励体育类非遗保护与美丽乡村、特色小镇、特色街区等建设相结合,着力加强运动旅游产品体系和新消费场景建设,打造美美与共文体旅融合的大格局。推动“非遗+康养”深度融合,充分挖掘、整理和弘扬以太极为代表的传统体育项目中蕴含的康养、健身理念,将凉州罗汉拳、杨式太极拳、凉州八门拳等适宜复制并推广的非遗项目,在体育、医疗、康复和养生方面进行科学研究和实证,以普及度高、参与度强、辐射面广的全民健身系列活动为依托,纳入群众体育活动“圈子”,满足群众多样化体育健身需求,让传统体育在新时代实现活态传承。

在非遗发展的新时代中,体育类非遗的主体价值、时空结构、表达形势、存在价值等均有完全不同于以往的呈现。而地域性、民族性、民俗性色彩强烈的武威市体育类非遗项目,更需在精准化、精细化、精确化保护传承上下功夫,激发体育类非遗项目发展活力。在此过程中,我们既要注重对项目本体的保护、研究、发掘,还要注重传承队伍的建设和项目生存空间的拓展,搭建广阔发展平台,最终实现非遗社会效益、经济效益、文化效益的相互统一和相互促进。