摘要:通过构建中国传统戏剧领域本体,实现对传统戏剧非物质文化遗产的数字化表示,为中国传统戏剧的数字化保护提供可参考的解决方案。首先,聚焦传统戏剧领域,广泛收集概念术语,采用自下而上的方式进行整理与归纳;其次,定义本体的类结构与属性;最后,以剧目为核心整合相关数字资源,添加实例。基于该本体关系属性,以百度百科为师承关系数据源,运用Neo4j构建知识图谱展示演员师承派别谱系,实现传统戏剧派别发展、师徒传承的可视化查询。构建传统戏剧领域的知识本体,能够有效整合传统戏剧领域资源,实现非物质文化遗产的数字化表示、检索和利用。

在2022年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,明确提出需整合已建及在建的文化数字化工程和数据库所形成的成果,关联形成中华文化数据库和数据服务平台,计划到2035年建成物理分布、逻辑关联、快速链接、高效搜索、全面共享、重点集成的国家文化大数据体系,实现中华文化全景呈现,中华文化数字化成果全民共享。在这一背景下,传统戏剧作为我国的文化遗产,其保护与传承应当愈发受到重视。

在数字化时代,保护传统戏剧需要构建严密规范的资源表示和存储体系。然而,传统戏剧资源种类繁多、分布广泛、起源多元、类型多样等特点,导致其数字化表示和存储面临诸多困难。领域本体作为表现特定领域内知识结构、体现概念关系的结构化模型,可以从知识组织视角对戏剧资源进行数字化表示、存储、关联和应用。在数字化时代,构建传统戏剧领域本体便于进行资源的查询和检索,提升资源的可访问性和利用效率,从而促进传统戏剧的保护与传承。

研究现状

非遗知识组织及挖掘研究

在信息资源管理学科领域,非遗资源的组织与挖掘已成为研究热点。在非遗资源组织方法方面,基于规则的知识元属性,抽取法已被应用于构建非遗资源知识库,构成语义网络的基础。随着人工智能技术的发展,依据五维数据模型,通过本体和词表生成的知识图谱,能够建立高质量非遗智慧数据底座,其适用于多模态非遗资源处理。此外,更具兼容性、互操作性和非遗特色的元数据规范体系正在逐步完善,旨在将非遗特性及其关联实体纳入非遗元数据模型构建,适应国内非遗数据库现状。国际上,Europeana等数字资源服务平台通常采用“收割整合后的元数据”资源采集方式,确保资源的规范性、有效性和一致性,并与都柏林核心高度匹配。在非遗资源挖掘方面,自然语言处理技术被用于从非结构化数据中抽取知识,实现数据的提取、表示、融合与推理,为知识图谱构建与补全提供技术支持。诸多学者也尝试将语义网和本体技术应用于非遗领域资源挖掘,并取得了较多成果。例如,郝挺雷构建了民族节日领域本体,隗昊则以泼水节为例建立民俗活动知识本体。此外,有研究采用布拉德福定律分析昆曲非遗数据,识别核心内容及研究态度分布。这些成果不仅促进了非遗资源的有效管理和利用,也为保护和传承文化遗产提供技术支持。

传统戏剧资源相关研究

传统戏剧作为我国非遗的重要组成部分,相关研究横跨艺术学、社会学、新闻传播学、管理学等领域。新媒体视角下,学者针对传统戏剧的数字化采集、保存、修复、展示和传播问题,倡导重塑其文化生态。在文化遗产保护方面,学者探索政府支持、社会参与和技术应用等途径的保护与传播策略,为传统戏剧的传承提供理论与实践指导。而文化艺术管理学科强调艺术和商业的平衡,提出通过专业的策划和组织,如演出、培训、研究等方式,保护和传承传统戏剧,促进文化产业的良性发展。信息资源管理领域则引入关联数据的理念与技术,实现对传统戏剧资源的规范化描述、语义化揭示、多维度关联,大幅提高非遗资源聚合与保护水平。

针对传统戏剧这一非遗的重要类目,目前的传统戏剧本体存在元数据不够全面、子类不够完备的问题。故本文旨在构建并完善中国传统戏剧领域本体,拓展复用元数据,实现中国传统戏剧资源聚合和结构化表示,这一工作为中国传统戏剧资源的数字化保护开辟新思路,具有重要的理论意义和实践价值。

中国传统戏剧领域本体模型构建

构建方法与流程

在传统戏剧领域本体构建方法的选择上,七步法可适用于多个领域的本体开发,满足非遗领域本体的开发需求,且开发过程清晰、成熟度高、通用性强,综合考虑后,本文采用七步法进行传统戏剧领域本体模型的构建。

七步法的步骤包括确定本体领域和范围、考察可复用本体、获取领域概念、定义类和类的层级关系、定义类的属性、定义属性的分面以及添加实例。文本所构本体领域为传统戏剧,范围涵盖自2006年起被列入我国非物质文化遗产的所有传统戏剧种类。考察现有本体,确定可复用的本体和词表有DCMI、CIDOC CRM等,此外,参考国内文化行业标准和各类标准规范,确保复用属性的通用化和本土化。在获取领域概念阶段,主要从百度百科、非物质文化遗产网等平台,通过网络爬虫技术收集相关数据和资源,包括剧种信息、领域概念、音频视频、相关资讯等。例如,从非物质文化遗产网获取传统戏剧类项目的详细信息共473条,收集数据包括名称、项目编号、申报内容、申报地区(单位)等,并通过自下而上的方法归纳整合领域词表。在定义类和类的层级关系阶段,参考可复用本体并根据领域词表对传统戏剧领域数据进行分类。在定义类的属性阶段,除了可复用属性,根据传统戏剧的文化特色、资源形式、传承发展自定义数据属性和对象属性,以满足本体对各类资源聚合及师承派别关系梳理的需求,根据需要进一步完善属性分面,最后使用Protégé软件对传统戏剧领域本体进行构建并添加实例。

定义类与类的层级关系

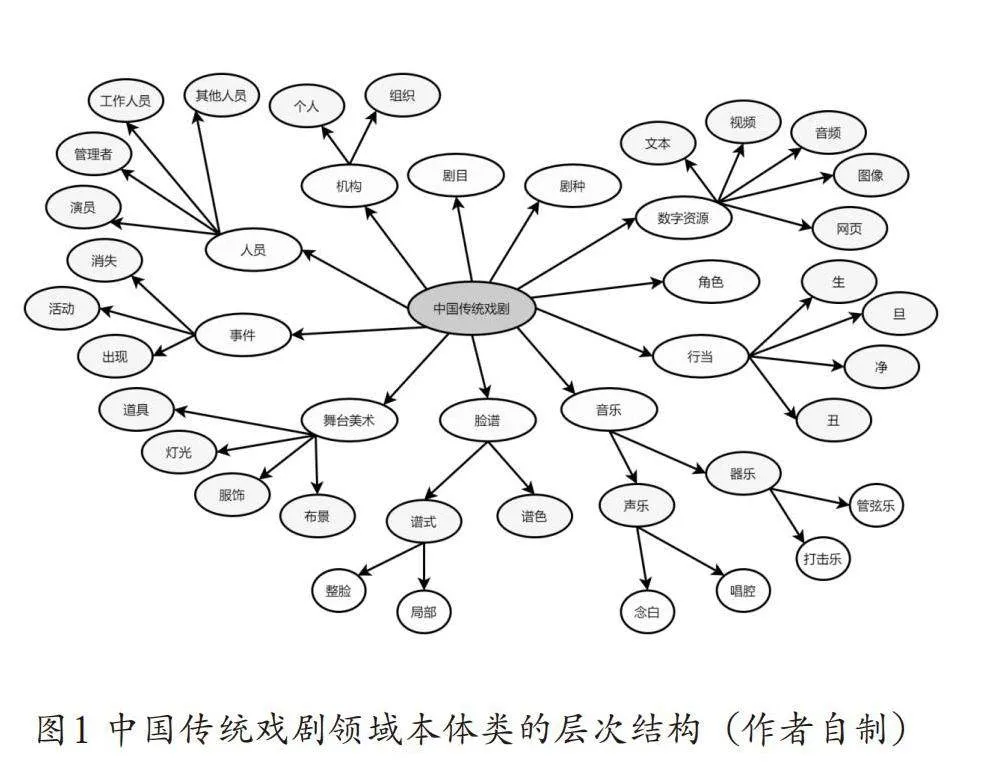

通过对传统戏剧领域的调查与数据收集,对领域概念进行分析和归纳,可以发现传统戏剧领域具有丰富的艺术特征,如行当、脸谱等。此外,传统戏剧与演出人员、保护单位、承办机构等具有紧密的社会关系。参考CIDOC CRM与《中国图书馆分类法》(以下简称《中图法》)等标准规范,构建传统戏剧领域本体层次结构如图1所示,本体共定义11个一级概念类,较为全面地概括了传统戏剧领域的文化特征、社会关系和数字资源。

1.剧目类

剧目是凝聚剧种艺术特征和文化精髓的传播载体,是传统戏剧的名目。戏剧演出多以剧目为单位进行,因此,本体以剧目为核心对传统戏剧资源进行描述和存储,以版本为剧目的最小分类单位,即将同一剧目的不同版本视为不同剧目,以体现剧目类“一剧多版”的特性,且戏曲剧目具有一定的创新潜力,其内容可以随时间不断扩张。因此,将“剧目”作为本体的一级概念类。

2.剧种类

剧种与剧目直接产生联系,任何剧目都属于唯一的剧种。我国已申遗的传统戏剧类目有四百多种,每个剧种都拥有独特的艺术形式与历史渊源。因此,定义“剧种”为一级概念类。

3.数字资源类

对传统戏剧领域的数字资源进行细分,相关资源的载体以文献、剧照、视频、音频为主,此外剧评、新闻等网页资源数量众多。因此,本文定义“文本”“图像”“音频”“视频”“网页”五类资源,这五种资源类型能够囊括网络上绝大部分相关资源。

4.角色类

此处指剧目中出现的戏剧角色。通过对传统戏剧领域概念的归纳与研究,可以发现行当、唱腔、脸谱等艺术特征大多依靠角色进行展现,且一个角色往往会被多个演员演绎,角色和多个概念类之间存在直接关联。因此,定义“角色”作为一级概念类。

5.行当类

行当是戏曲人物艺术化、规范化的形象类型,传统戏剧最普遍、最广泛的分类是生、旦、净、丑,任意细分行当都能被划分为这四类。行当的细分有老生、小生、花旦、彩旦等几十种,不同的行当类别具有不同的性格特征和外貌特征。为对角色的身份、特点、性格进行生动形象的描述,定义“行当”为一级概念类,并下设“生”“旦”“净”“丑”四个二级类。

6.音乐类

从戏剧演员出发,本体需要描述演员的唱腔和唱词特点。从演出效果出发,本体需要描述剧目演出时使用的乐器,因此,在“音乐”类下设“声乐”子类和“器乐”子类,其中“声乐”类又分为“唱腔”和“念白”,“器乐”类分为“管弦乐”和“打击乐”。

7.脸谱类

传统戏剧中的脸谱艺术种类繁杂,因此,将“脸谱”单独作为一级概念类。绝大部分脸谱拥有明显的颜色或形态特征,因此,下设两个二级类。将具有颜色特征的脸谱归纳为“谱色”,具有形态特征的脸谱归纳为“谱式”。其中,有些脸谱并非完全覆盖人脸,如三块瓦脸、六分脸等,有些脸谱却以整脸形态命名,如歪脸、元宝脸等,因此,“谱式”类下设“整脸”和“局部”子类。

8.舞台美术类

根据《中图法》,“京剧艺术”有子类“舞台美术和技术”“化装、服装和服饰”,而“舞台美术和技术”又有子类“人物、景物造型”“灯光技术”等,参考《中图法》,本体定义“舞台美术”作为一级概念类,并下设“布景”“灯光”“道具”“服饰”四个二级类。

9.事件类

传统戏剧相关的社会事件是领域资源的重要组成部分,包括剧种申遗、剧目演出、演员通告、突发事件通知或报道等。参考CIDOC CRM的“Event”类,建立“事件”为一级概念类,并下设“活动”“出现”“消失”三个二级类,用于描述与剧目、剧种等概念类相关的社会事件。

10.人员类

描述与传统戏剧相关的社会人员,参考CIDOC CRM的“Person”类建立“人员”类,并细分为“演员”“管理者”“工作人员”“其他人员”四个二级类。

11.机构类

用于描述承办剧目演出的机构和非遗保护单位等。参考CIDOC CRM的“Group”“Actor”类建立“机构”类,并分为“个人”和“组织”两个子类。

定义类的属性

类的属性分为数据属性和对象属性,数据属性描述某个类的内部特征,对象属性则用于描述类和类之间的关系。在数据属性的定义上,剧目类、剧种类、角色类、行当类、音乐类、脸谱类以及舞台美术类是基于传统戏剧领域特色而定义的类,由于其拥有独一无二的概念与特征,选择DC CORE标准描述这些类的数据属性,使这些内容的数字化存储尽可能标准化、通用化,复用的数据属性包括title、identifier和description等。事件类的定义主要用于描述传统戏剧的发展以及变迁,复用DC CORE描述事件基本信息,复用CIDOC CRM中的timespan和place描述事件发生时间和地点。人员类分为演员、管理者、工作人员和其他人员,其数据属性基本等同于机构类中的个人子类,但人员中的演员子类自定义了派别属性,用于描述戏剧演员的派别谱系。机构类由个人和组织两个子类组成,其数据属性分别复用了《电子名片交换格式通用规范》(GB/T 28822-2012)和《信息与文献 组织机构元数据》(GB/T 42108-2022)描述个人信息和组织信息。数字资源类包括文本、图像、视频、音频、网页,使用DC CORE描述各类数字资源共有的内部特征,包括资源名称、主题、日期、格式、标识符和来源。此外,资源类的属性定义参考《国家图书馆音频资源元数据规范》等,针对不同资源类型对其特有的数据属性进行自定义,如视频子类定义声道语种和字幕语种。

在对象属性的定义上,重点关注剧目主体与其他概念

类之间的关系,通过自定义“belongTo”“hasRole”

“hasActor”等对象属性,将剧目类的实例与剧种、角色、演员等其他类的实例关联。其中,在演员派别谱系的构建方面,定义“isTeacherOf”“hasTeacher”

“fellowStudents”三个对象属性刻画戏剧演员间的师承关系,分别表示“是某人的师傅”“是某人的徒弟”“和某人是同门”。其中“isTeacherOf”和“hasTeacher”互为逆属性,即如果“a isTeacherOf b”则“b hasTeacher a”。此外,“fellowStudents”属性具有对称性,即a对b来说是同门,那么b对a来说也是同门。而根据这三个对象属性可以推理出,任意具有“isTeacherOf”“hasTeacher”“fellowStudents”中某一属性的两人大概率拥有相同的派别。

昆曲剧目《牡丹亭》实例展示

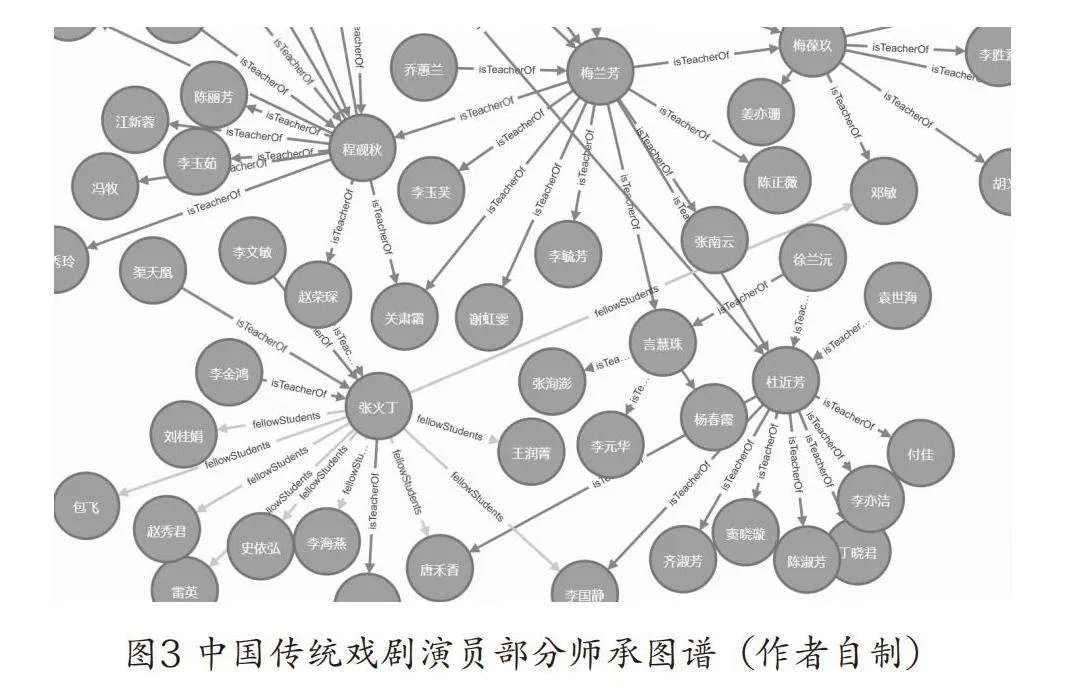

昆曲是汉族传统戏曲中最古老的剧种之一,历史悠久且影响广泛而深远,是戏曲表演的典范,而《牡丹亭》为明朝汤显祖所作昆曲传统剧目,更是中国戏曲史上的一朵奇葩。本文选取领域内知名度较高的“2019春风上巳天”精华版《牡丹亭》作为示例,围绕该实例收集相关信息和资源,并以百度百科的人物关系为参考,获取戏剧演员的人物关系。

观察图2的实例关系图可以发现,各概念类的实例之间具有复杂且紧密的关系,剧目类实例“2019春风上巳天精华版《牡丹亭》”与剧种类实例“昆曲”、角色类实例“柳梦梅”、演员类实例“石小梅”“施夏明”、数字资源类实例“我们的春风上巳天——石小梅的昆曲世界”等直接关联。此外,数字资源不仅与剧目实例有直接联系,也可能关联机构、人员、事件等,角色类实例“柳梦梅”与行当类、声乐类、脸谱类、演员类实例均直接关联,剧种类实例“昆曲”还与事件类实例“上海昆剧团申报非遗:昆曲”、组织类实例“上海昆剧团”直接关联。图2的示例充分说明所构本体在聚合领域资源、梳理概念关系上有较好的效果,领域本体不仅能实现传统戏剧领域的资源整合,也为资源的查询和检索等应用提供了框架支持。

演员师承派别谱系构建

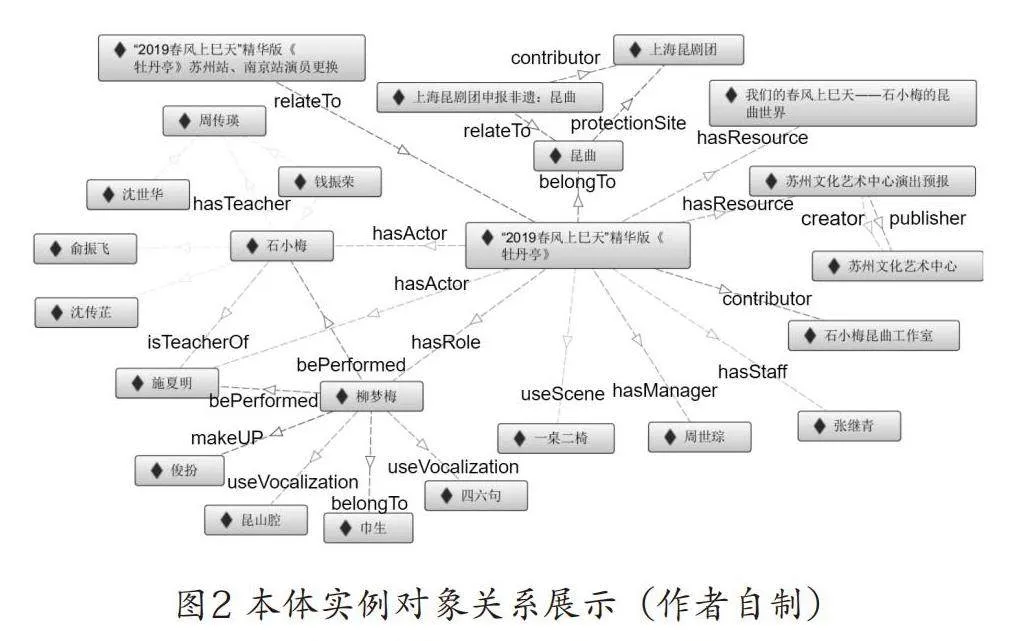

在传统戏剧领域,演员往往拥有多位老师,而不同演员之间的师承关系普遍存在交叉、隔代等情况,导致演员师承网络具有复杂性和高度关联性,但这也是传统戏剧百花齐放的关键因素。为了更有效地管理和分析这些复杂且高度关联的师承关系数据,Neo4j提供了一种科学的解决方案。Neo4j是一个高性能的NoSQL图形数据库,适合存储高度关联的师承关系数据集,同时具有优越的可查询性和可扩展性。

本文基于百度百科提供的人物信息,以昆曲、京剧梅派和京剧程派的戏曲大家为研究对象,通过网络爬虫技术收集相关人物的社会关系,进而以lt;人物1,人物2,关系gt;的格式构建人物关系三元组数据集,基于关系属性“isTeacherOf”“fellowStudents”对演员之间的师承与同门关系进行描述,并构建演员师承谱系知识图谱,如图3所示。该图谱以传统戏剧领域本体中的演员实例作为节点,聚焦师徒、同门关系,忽略亲属关系,重点展现戏曲演员的师承网络。观察师承图谱可以发现演员与哪一派别的联系更加紧密,据此大致推测演员所属派别或剧种,由此得出“演员”类实例的派别属性。利用Neo4j构建演员师承图谱不仅能够高效地整合和展示传统戏剧领域复杂的师承关系,还为深入研究和传承传统戏剧文化提供了先进的技术和方法支持。

本文面向非物质文化遗产戏剧资源的数字化表示与保护,构建中国传统戏剧领域本体,聚合该领域的文本、图像、视频、音频、网页等数字资源,并聚焦中国传统戏剧领域师承关系和派别谱系,探讨非物质文化遗产的传承与发展。中国传统戏剧领域本体有助于将非遗资源进行规范化整合和分类,以便进行问答查询、知识图谱构建等任务,为中国传统戏剧这一非物质文化遗产的数字化保护提供了理论基础和参考方案。未来研究可以进一步丰富本体实例,继续对师承关系等社会关系网络进行可视化。此外,不断扩展数字资源,寻找最佳的存储方式和规范标准,尝试和外部资源进行数据层面的交换。

江苏省大学生创新创业训练计划项目“多源异构公共数字文化数据语义描述及领域本体模型构建研究”(编号:202310288188Y)。

(作者单位:南京理工大学网络空间安全学院)