摘要:非遗文化是人类文化多样性的重要体现,承载着各民族历史、习俗等信息。高校图书馆作为文化传承的重要力量,有责任参与非遗保护。另外,法律和政策也赋予了高校图书馆保护非物质文化遗产的使命。高校图书馆在资源、空间、活动和开发利用等方面具有优势,可以开展非遗文化的传承与创新工作。然而,资源获取难度大、合作协调困难、资金人才有限和技术挑战等问题限制了其进一步发展。为了推动非遗文化传承创新,高校图书馆应加强资源建设与共享,加大教育与普及工作力度,深化与传承人的合作,强化技术创新与应用,让非遗文化在新时代焕发更加绚丽的光彩。

高校图书馆与非遗文化的关系

非遗文化承载着各民族的历史、习俗等信息,是民族文化认同的重要基础,非遗的丰富性和多样性为全球文化多样性提供了宝贵的资源。非遗文化以其独特的形式与内涵,成为不同文化交流的重要媒介,能够有效促进不同文化间的理解与尊重。非遗文化是人类创造力的重要体现,无论是传统音乐、舞蹈还是手工艺,都体现了各民族独特的审美追求和创造力,是人类智慧和创造力的结晶。非遗作为人类文化的重要组成部分,具有极高的文化价值和社会意义。在全球化进程加速的今天,保护非遗文化、传承非遗技艺、弘扬非遗精神,对于维护全球文化多样性、促进文化交流与互鉴、推动人类文明进步具有重要意义。随着全球化进程的加速,非遗文化面临被边缘化、遗忘甚至消失的风险。高校图书馆作为文化传承的重要力量,有责任和义务参与非遗保护,为非遗文化的传承与发展贡献力量。通过在图书馆开展非遗文化教育,可以培养年轻一代对非遗文化的兴趣与热爱,增强他们的文化传承意识,为非遗文化的可持续发展奠定基础。

高校图书馆开展非遗文化传承创新的必要性

2011年,中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议上通过的《中华人民共和国非物质文化遗产法》第三十五条规定,“图书馆、文化馆、博物馆、科技馆等公共文化机构和非物质文化遗产学术研究机构、保护机构以及利用财政性资金举办的文艺表演团体、演出场所经营单位等,应当根据各自业务范围,开展非物质文化遗产的整理、研究、学术交流和非物质文化遗产代表性项目的宣传、展示”。这从法律层面赋予了高校图书馆保护非物质文化遗产的光荣使命。

《普通高等学校图书馆规程》指出,高等学校图书馆是学校的文献信息资源中心,是校园文化和社会文化建设的重要基地,图书馆应充分发挥在学校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新中的作用。由此可以看出,高校图书馆作为公共文化体系的重要组成部分,应该立足地方文化,积极保护并传承创新当地非物质文化遗产,建设非遗文化特色馆藏,开展非遗文化宣传教育,促进非遗文化在师生中的传播和利用。

高校图书馆开展非遗文化传承创新的优势

高校图书馆通常收藏有大量的历史文献,其中包括地方文化、民俗风情、传统技艺等非遗相关的古籍、手稿和档案资料,这些资源是研究非遗不可或缺的原始材料,为非遗的保护与研究提供了坚实的资源保障。高校图书馆拥有一支专业的图书情报、文化研究等领域的专业人才队伍,他们具备非遗文化保护与研究的专业知识和技能,能够为非遗传承与创新提供有力的支持。图书馆馆员不仅具备图书管理和信息检索的专业技能,还能通过数据挖掘、知识组织等方式,为非遗研究提供精准的文献检索和信息推送服务。高校图书馆还拥有宽敞的空间和完善的设施,可以举办各种形式的非遗文化活动,为非遗传承人、学者、学生及公众提供展示、交流和学习的平台。高校图书馆凭借其独特的资源优势、专业的人才队伍以及完善的空间设施,成为非遗文化传承与创新的重要阵地。

高校图书馆开展非遗文化传承创新的意义

高校图书馆开展非遗文化传承创新具有深远的意义,不仅对图书馆自身功能的拓展和深化有着积极作用,更对整个社会文化生态的保护与发展、教育体系的完善以及国际文化交流等方面都产生了重要影响。高校图书馆通过整理、传播和展示非遗文化,有助于推动非遗文化的传承与创新,让非遗文化在现代社会焕发新的活力。参与非遗文化传承与创新,有助于提升图书馆的文化服务水平、丰富图书馆的服务内容、增强图书馆的吸引力和影响力。图书馆作为知识传播的重要场所,通过举办展览、讲座、工作坊等活动,将非遗文化引入校园,让更多年轻人有机会接触并了解这些传统文化,从而增强了他们的文化认同感和保护意识。在高校图书馆开展非遗文化的阅读推广,能够有效促进图书馆文化职能和教育职能的发挥,能够有力提升在校师生的文化素养和文化自信,从而助力非遗文化的传承与创新。图书馆作为社会文化发展的重要力量,参与非遗文化传承与创新,有助于推动社会文化的发展,提升文化软实力。

高校图书馆开展非遗文化传承创新的现状

高校图书馆在资源、空间、活动、开发利用等方面具备一定的基础和优势,这为高校图书馆参与非遗文化传承与创新提供了有力保障。

资源情况

高校图书馆拥有丰富的纸质图书、期刊、报纸等文献资源,其中不乏关于非遗文化的珍贵资料。随着数字化技术的发展,高校图书馆积极收集、整理并数字化非遗资源,如非遗项目记录、传承人访谈、非遗技艺展示视频等,形成特色非遗数据库,方便读者在线检索和浏览。除了纸质资源,高校图书馆还提供了大量的电子图书、电子期刊、学位论文等数字资源,这些资源同样包含丰富的非遗文化内容。一些高校图书馆还利用大数据、人工智能等技术手段,对非遗数字资源进行深度挖掘和分析,为读者提供更加精准、个性化的信息服务。

空间布局

高校图书馆为读者提供宽敞、舒适的学习空间,包括阅读区、讨论区、自习区等,满足不同读者的学习需求。在一些图书馆中,还设有非遗文化体验区或展示区,让读者能够亲身体验非遗技艺或观赏非遗作品。高校图书馆拥有多功能报告厅、会议室、展览厅等活动空间,可用于举办非遗文化讲座、展览、工作坊等活动。这些空间不仅为非遗文化的传承与创新提供了良好的平台,也促进了图书馆与读者、传承人、学者等之间的交流与合作。

活动开展

高校图书馆定期邀请非遗传承人、学者、专家等举办非遗文化讲座,向读者普及非遗知识,分享非遗保护与研究的最新成果。高校图书馆利用自身空间优势,举办非遗文化展览,展示非遗作品、技艺和传承人风采,让读者近距离感受非遗文化的魅力。高校图书馆还组织非遗文化工作坊,邀请传承人现场教授非遗技艺,让读者亲身体验非遗的制作过程,提高对非遗文化的理解和认同。

开发利用

一些高校图书馆积极整合校内外非遗文化资源,建立非遗文化数据库和特色资源库,为非遗文化的传承与创新提供有力的资源保障。高校图书馆不断创新服务模式,利用数字化技术、社交媒体等手段,推广非遗文化,扩大非遗文化的社会影响力。高校图书馆还开展非遗文化定制服务,根据读者的需求和兴趣,提供个性化的非遗文化产品和服务。图书馆与高校相关院系合作,共同培养非遗文化传承与创新人才,为非遗文化的可持续发展提供人才支持。

高校图书馆开展非遗文化传承创新存在的问题

高校图书馆在参与非遗文化传承创新时,既需要面对职能转变、资源优化和空间改造等的调整,也需要解决资源整合较难、传承人合作困难和资源限制等问题。

资源获取难度较大

资源是图书馆开展活动的基础,但在资源获取与整合方面存在一定困难。一是非遗资源稀缺,非遗文化往往分散在民间,很多传承人年事已高且数量稀少,导致资源收集难度大。二是资源整合复杂,非遗资源形式多样,包括口头传统、表演艺术、社会实践、仪式和节庆活动、有关自然界和宇宙的知识和实践、传统手工艺等,整合这些资源需要跨学科的知识和技能。

合作协调较为困难

图书馆在寻求合作时,可能会遇到一些困难。一是跨部门合作方面,非遗文化的传承与创新需要图书馆与地方政府、文化部门、高校科研机构等合作,协调难度大。二是与传承人合作方面,与非遗传承人的沟通与合作可能面临语言、文化、利益分配等方面的障碍,传承人可能因时间、精力等无法频繁参与图书馆的活动,或传承人之间可能存在竞争关系,导致合作难以达成。

资金人才有限

图书馆在参与非遗文化传承时,往往受到资金和资源的限制。一是资金不足,非遗文化传承创新项目往往需要长期稳定的资金支持,但图书馆往往面临预算紧张的问题,缺乏足够的资金用于非遗资源的收集、整理与数字化。二是政策支持不足,缺乏具体的政策指导和支持,如非遗文化传承的法律法规、资金扶持政策等。三是专业人才不足,图书馆馆员通常擅长图书管理和信息服务,对非遗文化的深入了解和专业研究能力有限,缺乏既懂非遗文化又擅长信息技术、数字化保存和传播的专业人才对非遗数据库的建设和维护。

技术挑战

尽管我国学术界对图书馆保护非物质文化遗产已有一定的研究和探索,但实际操作中仍面临诸多困难。例如,非遗文化的数字化保存需要高精尖的技术支持,如3D扫描、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等,这些技术的引进和应用成本高昂,且在非遗文化的数字化过程中,如何平衡传承与创新、保护知识产权是一大难题。

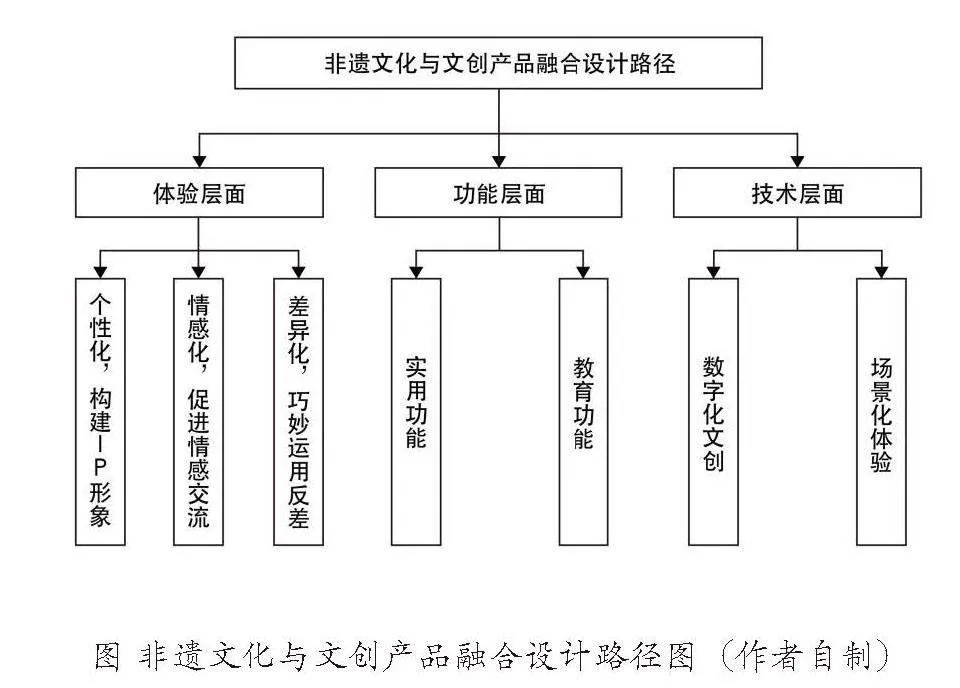

高校图书馆开展非遗文化传承创新的路径

为了推动非遗文化的传承与创新,高校图书馆应加强资源建设与共享、加大教育与普及工作力度、深化与传承人的合作、强化技术创新与应用,推动非物质文化遗产的传承创新与活态利用。

加强资源建设与共享

高校图书馆应加大非遗文献资源的收集、整理与数字化力度,形成特色非遗数据库。高校图书馆应广泛收集非遗文化相关的书籍、期刊、论文、音像资料等,确保资源的全面性和丰富性,并对收集到的资料进行整理、分类和编目,便于师生检索和利用。根据高校所在地的非遗文化特色和学校的学科优势,建设具有地方特色和学科特色的非遗文化馆藏。通过与地方政府、非遗传承人、文化机构等合作,收集和展示具有代表性的非遗文化作品和资料。高校图书馆还可利用现代数字技术,对非遗文化资源进行数字化处理,如制作电子书、音频、视频等,提高资源的可访问性和利用率。建立非遗文化数据库或专题网站,实现资源的集中存储和共享。

建立非遗文化资源共享平台,实现高校间、图书馆间以及图书馆与社会文化机构间的资源共享。制定共享规则和标准,确保资源的合法使用和有效共享。与其他高校图书馆建立馆际互借关系,为师生提供便捷的非遗文化资源的借阅和传递服务。制定完善的馆际互借流程和制度,确保服务的顺畅和高效。通过举办展览、讲座、研讨会等活动,展示和推广非遗文化资源共享成果。利用社交媒体、网站等渠道,发布非遗文化资源信息,提高资源的知名度和影响力。

加大教育与普及工作力度

建议将非遗教育纳入图书馆常规服务范畴,开设非遗主题讲座、工作坊、展览等,提升公众对非遗的认知与兴趣。还可将非遗文化纳入高校课程体系,开设专门的非遗文化课程,如非遗文化概论、传统手工艺制作等。邀请非遗传承人、专家学者等作为授课嘉宾,为学生提供专业的非遗文化教育,培养年轻一代对非遗文化的热爱与传承意识。定期举办非遗文化讲座,邀请非遗传承人、专家学者等分享非遗文化的历史、现状和未来发展趋势。组织非遗文化研讨会,鼓励师生共同探讨非遗文化的传承与创新问题。

丰富非遗文化教育形式,开展非遗文化实践活动,组织学生参观非遗文化展览、非遗文化遗址等,让学生亲身体验非遗文化的魅力。开展非遗文化手工制作活动,如剪纸、皮影、陶艺等,让学生在实践中学习和传承非遗文化。设立非遗文化互动区,鼓励学生参与非遗文化的创作、展示和交流活动。举办非遗文化竞赛,如非遗文化知识竞赛、非遗文化作品创作大赛等,激发学生的参与热情。

深化图书馆与传承人合作

支持传承人入驻图书馆,开展技艺传授、作品展示等活动,促进非遗文化的活态传承;与传承人建立合作关系,对非遗传承人进行全面梳理和登记,建立传承人档案,记录他们的技艺特点、传承经历等。通过档案,为传承人提供展示和宣传的平台,增强他们的社会影响力和知名度。为传承人提供场地、设备、资金等支持,帮助他们开展非遗文化传承活动。协助传承人策划和组织非遗文化展览、演出、教学等活动,扩大非遗文化的传播范围。

推动非遗文化与图书馆文化发展相融合,与传承人合作,探索非遗文化的产业化发展路径,将非遗文化与现代设计、旅游、教育等产业相结合。开发非遗文化创意产品,如手工艺品、文化衍生品等,提高非遗文化的经济价值和社会影响力;将非遗文化融入图书馆文化建设,如设置非遗文化主题墙、文化广场等,营造浓厚的非遗文化氛围;与图书馆共同策划和组织非遗文化节、民俗活动等,增强师生的文化认同感和归属感。

强化技术创新与应用

利用数字技术记录和保存非遗文化,采用高清摄像、3D扫描等技术手段,对非遗文化进行数字化采集,确保文化信息的完整性和准确性。建立非遗文化数据库,对采集到的数字资源进行存储和管理,方便用户进行检索和访问。利用数字技术,对受损的非遗文化资料进行修复和还原,保护非遗文化的完整性和真实性。通过建立数字备份,防止非遗文化资料损坏或丢失。

开发非遗文化数字化产品,利用虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术,创建非遗文化数字展览,为用户提供沉浸式的文化体验。通过数字展览,用户可以在线浏览非遗文化作品,了解非遗文化的历史背景、制作工艺和传承情况。将非遗文化相关的书籍、文章、图片等制作成电子书,方便用户进行在线阅读和下载。制作非遗文化教学视频,通过视频展示非遗文化的制作工艺和传承过程,提高用户的文化认知和技能水平。

非遗文化是中华民族乃至全人类的文化瑰宝,承载着丰富的历史记忆、民族精神和文化基因。高校图书馆作为知识中心和文化交流平台,在非遗文化传承与创新中扮演着不可或缺的角色。通过整合非遗资源、优化空间布局、开展多样活动以及深化开发利用,图书馆不仅能够为非遗文化的传承提供有力支持,还能够激发非遗文化的创新活力,推动其在新时代的繁荣发展。非遗文化传承与创新是一项长期且艰巨的任务,需要图书馆、传承人、学者、读者以及政府等的共同努力。让我们携手共进,共同为非遗文化的传承与创新贡献力量,让宝贵的文化遗产在新时代焕发更加绚丽的光彩!

2024年度鹤壁市哲学社会科学规划项目“高校图书馆参与鹤壁非物质文化遗产传承创新研究”(项目编号:HBSK2024094)。

(作者单位:鹤壁职业技术学院)