摘要:北赵晋侯墓地M63中出土了一对杨姞壶,其铭文内容受到学术界的广泛关注。关于“杨姞”的身份,主要有两种看法,一是嫁与杨国的姞姓女子;二是嫁给晋侯的姞姓杨国女子。关于壶的性质,多数学者认为是已婚女子自作器,亦有个别学者提出杨姞壶为媵器。其问题核心在于已嫁女子是否可以用“父家氏名+父家族姓”自称。现梳理各家观点,并总结半甲子以来杨姞壶的研究历程,希冀为今后的学术研究提供参考。

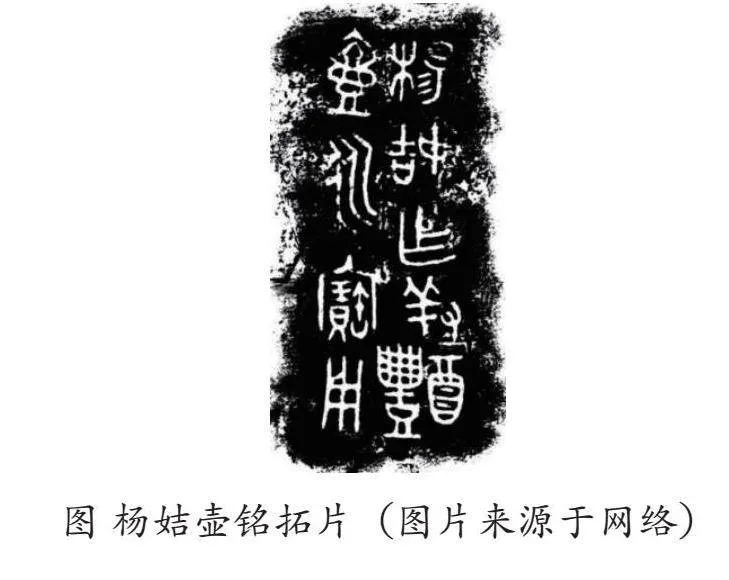

在1993年9月至翌年1月,山西省考古研究所与北京大学考古学系对北赵晋侯墓地进行了第四次抢救发掘,清理出一字排开的M64、M62、M63三座西周晚期大墓。M64与M62为“甲”字型大墓,M63为“中”字型大墓。M64中有“晋侯邦父”铭文铜器出土;M63出土2件形制相同的铜壶,铭文为“杨姞作羞醴壶永宝用”(见下图)[1]。

这一信息初载于1994年初《曲沃发掘晋侯邦父及夫人墓》,该文认为“邦父”即晋穆侯,三座墓葬墓主为穆侯与两位夫人[2];1994年5月,李学勤发表《晋侯邦父与杨姞》,认为M63出土铜壶的作器者为晋穆侯邦父的夫人杨姞,提出在姬姓杨国出现之前有姞姓杨国存在[3];1994年8月,“第四次发掘简报”刊登,有关杨姞和杨姞壶的讨论正式拉开了帷幕[4]。

杨姞的身份

关于M63,多数学者认为墓主为邦父夫人。但田建文等学者认为,墓主可能是晋侯邦父的儿媳,即文侯仇的夫人[5];王恩田主张“M64+M62+M63分别是文侯、昭侯、孝侯之墓”[6]。

邦父,一般认为是晋穆侯,死后葬于M64之中。徐伯鸿主张邦父为殇叔,且“殇”为“鬺”之讹[7];也有学者主张邦父是文侯、昭侯或鄂侯等,在此便不一一列举。

“杨姞”一名,学界主要有两种观点。

其一,杨姞是嫁与杨国的姞姓女子。持此观点的学者有王人聪[8]、孙庆伟[9]、田建文[10]、陈絜[11]、李建生[12]等。该观点主要有以下几条论据。一是《左传·襄公二十九年》记载:“虞、虢、焦、滑、霍、杨、韩、魏皆姬姓也。”宋人编撰的《古今姓氏书辩证》也只提到了姬姓之杨,与《汉书》《元和姓纂》等经典可对应互证;二是从铭文刻辞的规律上讲,杨姞壶并非媵器,为已嫁女子的自作器,且“杨”当为夫家族姓,“姞”为女子父家氏名(对该条的详细讨论,见本文第三部分)。

既然杨姞不是晋侯的妻子,M63的墓主自然也不是杨姞。孙庆伟、李建生等学者认为墓主为邦父的夫人齐姜,文侯之母[13-14]。而对于杨姞壶出现在M63之中的原因,众说纷纭,王人聪、田建文认为是所获的战利品[15-16];孙庆伟、李建生则主张是赙赗之物[17-18]。

其二,杨姞为嫁给晋侯邦父的姞姓杨国女子。支持该观点的学者有李学勤[19-20]、李夏廷[21]、王光尧[22-23]、李伯谦[24]、冯时[25]、陈昌远[26]、张淑一[27]等。这种观点主要有以下几条论据。一是不赞同前一种观点的第2条理由(对该条的详细讨论,见本文第三部分)。二是《世本》《元和姓纂》《古今姓氏书辩证》等典籍所载的姬、杨两姓起源,与晋侯邦父年代相比较晚。所以在姬姓杨国以前,有姞姓杨国存在。不过王光尧主张只有姞杨国,姬杨非国,仅为姬姓杨氏[28];董珊认为“姞姓之杨未必曾经是诸侯国”,可能以邑为氏[29];张淑一提出“先姬杨,后姞杨”,即最初的杨国为姬姓,成为晋的一个邑后,再分封时为某姞姓家族所有[30]。三是清高士奇《春秋地名考略·卷五》“杨氏”条记载,“今洪洞县东南十八里有古杨城”;王先谦《汉书补注·扬雄传第五十七上》记载:“杨在西汉亦河东县,在平阳府洪洞县东南十五里。”因此,大部分学者认为今洪洞县的坊堆—永凝堡遗址一带便是古杨国的所在地,笔者也赞同该观点。该遗址年代上限早于姬杨的始封年代,之前可能有姞杨在此存在。但陈昌远和王琳不认同该说,认为杨国应在洪洞县东南15公里的范村一带[31]。四是宋吕大临《考古图·卷三》中载有“寅簋”铭文:“……叔邦父、叔姞万年子子孙孙永宝用。”冯时等学者认为叔邦父即晋侯邦父,叔姞即杨姞(且冯时等学者称该器为“