摘要:现基于350位用户的VR功夫项目体验数据,实证分析了VR体验对用户体验满意度和体验口碑的影响。与已有研究相比,现采用TPB理论更全面和精准地解释了VR体验对游客态度和行为的影响,构建了VR体验作用和体验口碑传播的新思路。研究发现,VR体验中的交互性、娱乐性以及信息性对用户体验满意度和体验口碑有正向影响;用户体验满意度对体验口碑传播有正向影响;VR体验通过用户体验满意度的中介效应对体验口碑传播有正向作用。上述发现不仅为VR场景设计及优化提供了宝贵的实践指导,而且开辟了传统文化数字化转型与活化推广的新路径,从而为相关领域的创新性发展注入了新的活力。

在数字技术推动下,沉浸式体验正成为文旅消费的新趋势,为文化传承与发展带来新的机遇和挑战。在此背景下,佛山正积极推动传统文化的创新性发展,并探索结合VR技术的文旅消费新模式。当前,对于VR体验的研究与实践往往侧重于技术层面的探讨,而未能充分考虑消费者视角的重要性。这种偏重技术而忽略用户体验的研究倾向,可能导致对技术赋能效应的理解不全面,从而削弱技术在提升用户沉浸感方面的潜力。

因此,本研究以佛山功夫文化VR项目为研究对象,旨在分析VR技术营造的沉浸式体验。研究将深入探讨用户在VR体验中的行为和态度,并依据TPB理论,系统分析VR体验、满意度和口碑之间的相互影响。研究发现,用户在VR体验中所感知的交互性和娱乐性是决定其满意度和口碑传播意愿的核心因素。据此,本文提出VR场景与交互设计应引入更具吸引力的互动元素和提升项目的娱乐性,以提升用户对VR体验的整体评价并促进正面口碑的形成与扩散,进而赋能佛山功夫特色文化的传播与推广。

文献综述与研究假设

计划行为理论与其他理论框架的比较

计划行为理论(TPB)源自理性行为理论(TRA),包含态度、主观规范和感知行为控制三个构成要素。TPB广泛应用于解析人类决策与行为,在传统旅游管理领域,它被用来探究游客的行为意图。但是,虚拟旅游研究多采用技术接受模型(TAM)、统一理论模型(UTAUT)或刺激—机体—反应(S—O—R)框架。这些模型在解释虚拟旅游者个体感知和行为动因上缺乏全面的视角。本研究关注的是VR体验对用户满意度和口碑的影响,强调个体感知和社会性。TPB不仅分析了用户对VR技术的态度和接受度,而且更侧重于个体心理状态和社会影响,同时加入了社会影响因素,提供了比其他模型更全面和准确的分析视角。

VR体验、体验满意度以及体验口碑之间的关系

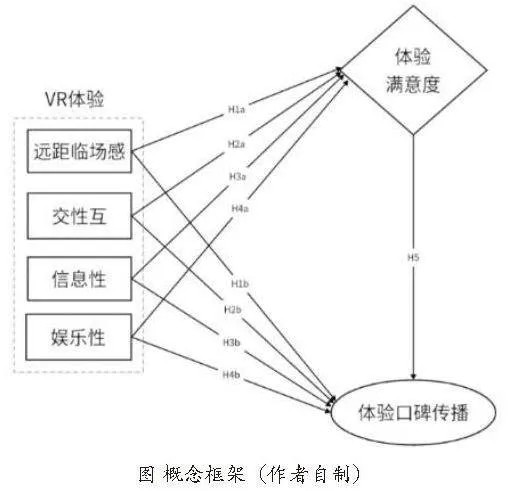

体验是指企业与消费者在互动过程中产生的个人内在感受,其价值基于个人情感评估,具有独特性和个性化,VR体验具有远距临场感、沉浸感和互动性的特点。因此,本研究将VR体验划分为四个关键维度进行探讨,即远程在场感、互动性、信息量和娱乐性。

在VR环境中,远距临场感是由用户输入自由度(即自由移动和自由选择视觉)、立体视觉和沉浸程度决定的,即使不在场却有身临其境之感。根据感知负荷理论,个体的选择性注意力效率受到其感知负荷水平的影响。在VR环境中,由于高感知负荷的存在,用户的注意力被有效地引导至虚拟场景。这种高感知负荷状态是通过VR头戴设备实现的,它能够屏蔽外界的干扰,使用户完全沉浸在VR体验中。研究表明,这种沉浸状态和随之而来的沉浸感能够显著提升用户的体验满意度。同时,这种沉浸感能唤起用户对旅游项目的情感认知,增加他们对虚拟旅游目的地的依恋,从而影响用户对这种沉浸体验的态度。根据TPB理论,行为态度是驱动行为意向的重要影响因素,因此,沉浸体验能提高用户对旅游项目的推荐意向。由此可以得出以下假设。

H1a:VR体验中的远距临场感对体验满意度有积极影响。

H1b:VR体验中的远距临场感对体验口碑的传播有积极影响。

在VR环境中,交互性是VR体验设计中的重要部分,指用户在虚拟世界里能自由地操控和影响周围的事物。交互性是通过增强生动性和临场感提升用户的心流体验。心流理论是一种深度参与和投入的心理状态,与个体的兴奋感和成就感紧密相关。用户的参与感和控制感是心流体验的关键组成部分。当用户在VR体验中达到心流状态时,他们更有可能感到满意,因为这种体验是积极和愉悦的。另外,当用户达到心流状态时,他们兴奋与愉悦的状态促使他们对VR体验产生积极的态度。同时,用户在心流体验中获取的参与感和控制感,可以进一步增强他们的感知行为控制。态度和感知行为控制是计划行为理论的两个重要动因,因此,心流体验能促使用户对体验进行口碑传播。基于以上论述得到以下的假设。

H2a:VR体验中的交互性对体验满意度有积极影响。

H2b:VR体验中的交互性对体验口碑的传播有积极影响。

在VR环境中,信息性是VR体验的另一个重要维度。用户通过与场景的互动提升其对信息的感知程度,这有助于加深用户对场景和旅游项目的了解,从而增强他们的体验信心。用户的满意度取决于他们的期望与实际体验后的评价是否相符。当用户在VR环境中获得更丰富的信息时,他们对体验的信心随之增强,与他们之前的期望相匹配,这通常会导致他们在体验后的反馈倾向于正面。此外,一旦用户对VR体验建立了信心,他们对体验的态度将变得更加积极,并且对体验的感知控制感也会增强。根据计划行为理论(TPB),这种对体验的信心可能会促使他们传播关于项目体验的正面口碑。由此可以得到以下假设。

H3a:VR体验中的信息性对体验满意度有积极影响。

H3b:VR体验中的信息性对体验口碑的传播有积极影响。

在VR环境中,用户与场景的互动显著提升了体验的娱乐性和感知乐趣。根据研究,这种娱乐性体验不仅增强了用户的自我效能感,还加深了他们的沉浸感,这些因素的共同作用成为提升用户满意度的关键。此外,当用户在VR体验中感受到愉悦和快乐时,他们对体验的态度会变得更加积极。这种积极态度,结合在场景中感受到的强烈行为控制感,可能促使用户更愿意分享他们的愉悦体验,从而进行正面的口碑传播。由此可以得到以下假设。

H4a:VR体验中的娱乐性对体验满意度有积极影响。

H4b:VR体验中的娱乐性对体验口碑的传播有积极影响。

在用户体验满意度高的背景下,体验满意度对口碑传播具有显著的推动作用。首先,当用户对VR体验感到满意时,他们对该体验持积极态度,这种积极态度激发了他们向他人推荐或分享该体验项目的意愿。其次,用户的社交环境对个体行为有着不可忽视的影响。如果用户的社交圈中有人积极分享并给予VR体验正面评价,这种社交证明会增强用户感受到的社会压力,进而通过主观规范促使他们更倾向于传播和分享VR体验。最后,VR体验的易用性和控制感也是关键因素。如果用户在体验过程中感到操作简便、控制自如,这将增强他们对体验的感知行为控制,从而进一步强化他们分享体验的意图和实际行为。同时,根据TPB理论,个体的行为意向受态度、主观规范以及感知行为控制共同影响。综上所述,提出以下假设。

H5:VR体验的满意度对体验口碑传播有积极影响。

根据以上论述,本文构建了概念框架如下图所示。

数据收集

本研究邀请了350位受访者体验VR功夫项目,并要求他们完成调查问卷。问卷采用李克特5分量表法,并在前人研究的基础上调整了测量工具。量表设计了六个维度的变量,分别为远距临场感(TP)、交互性(IA)、信息性(IF)、娱乐性(EN)、体验满意度(ES)以及体验口碑(EWOM)。每个维度对应三个项目,共有18项测量问题。在样本统计特征方面,性别比例接近1:1,以确保研究结果的性别均衡性。受访者年龄主要集中在18至60岁之间,这一选择考虑到了VR技术的易用性和受众接受度。研究样本特意选取了大湾区经济较为发达、对外开放水平较高的城市,因为这些区域的旅游需求通常更为强烈,且对佛山功夫有一定的了解和兴趣。

数据分析

1.信度和效度分析

首先,本研究通过SPSS检查收集数据的可靠性,确保量表上每个维度的内部一致性良好。经过测试,每个维度的Cronbachs α报告的值在0.8以上。这意味着本研究中数据可靠性可以被认为是良好的,通过信度检验。其次,再通过Amos进行信度分析,结果得出,X2/df=1.174,RMSEA=0.022,GFIgt;0.9,CFIgt;0.9、NFIgt;0.9,TLIgt;0.9。数据表明,观测到的数据与提出的模型之间具有相当好的拟合度。最后,所有18个项目问题的因子载荷都在0.7以上,表明这些项目与其各自的维度之间存在很强的关联度。每个维度的复合可靠性(CR)值都超过了0.7的阈值,表明内部一致性良好。概念模型和各维度的可靠性均得到了准确的测量。

在效度分析中,所有维度的平均提取方差值(AVE)均超过0.5,表明该模型有效地表达了所研究的结构。另外,将每个维度的AVE平方根与维度之间的相关系数进行比较,AVE平方根大于维度之间的相关性,说明数据具有较好的区别效度,维度之间是相互独立且有区别的。

2.结构方程模型(SEM)结果分析

一是模型拟合分析。该结构模型的卡方自由度比x2/df小于3,RMSEA小于0.05,CFI、NFI、TLI都大于0.9,表明模型拟合效果较好。

二是路径分析。在模型中,TP与ES、TP与EWOM之间的标准化路径系数均低于0.1,这表明远距临场感对体验满意度和体验口碑的影响效应可以忽略不计。此外,除了TP与ES、TP与EWOM的路径,其余所有假设路径的P值均小于0.05,这一统计结果表明,除了远距临场感对体验满意度和体验口碑没有显著影响,模型中的其他变量间均存在显著的正向影响关系。

3.中介分析

本研究采用Bootstrap方法(Bootstrap=2000)评估体验满意度(ES)在VR体验中远距临场感(TP)、交互性(IA)、信息性(IF)、娱乐性(EN)与体验口碑传播(EWOM)之间的中介作用。结果表明,除TP—ES—EWOM路径的P值高于0.05外,其余路径的直接效应与间接效应的P值均低于0.05,这表明这些路径的中介效应显著,并且均为部分中介效应。此外,通过Bootstrap方法,对95%置信区间内的间接效应进行了检验。TP—ES—EWOM路径的置信区间为[-0.016,0.041],包含0,表明该路径的中介效应不显著。其余路径的置信区间均不包含0,证实了这些路径中介效应的显著性。特别值得注意的是,IA—ES—EWOM路径的中介效应在总效应中所占比例最高,达到了33.6%,显示出交互性在体验满意度与体验口碑传播之间的重要作用。娱乐性(EN—ES—EWOM)和信息性(IF—ES—EWOM)的中介效应占比也相对较高,分别为24.2%和20.7%,这进一步强调了这些因素在VR体验中对口碑传播的潜在影响。

本研究以计划行为理论(TPB)作为基础,构建了新的概念框架,揭示了用户在评估VR体验时所重视的各个维度,以及这些维度如何通过体验满意度进而影响体验口碑的传播。本研究的大部分假设都得到了支持。第一,统计结果表明VR体验中的交互性是体验满意度的最大影响因素(β=0.310),其次是娱乐性(β=0.300)和信息性(β=0.211)。第二,体验满意度对体验口碑的正向影响显著(β=0.271)。第三,VR体验中的交互性、信息性和娱乐性对体验口碑有正向的影响。第四,研究结果支持了体验满意度作为部分中介变量的理论假设。交互性通过体验满意度对体验口碑传播的间接效应更为显著(间接效应占比为33.6%),其次是娱乐性和信息性的间接效应作用。然而,研究结果显示远距临场感对体验满意度以及体验口碑的影响不显著,这表明远距临场感与体验满意度以及体验口碑之间的关系并非普遍适用,其适用性或许受到特定研究背景和条件的制约,如个体差异、技术特性以及环境因素。首先,部分受访者对VR头显设备的不适应可能影响了他们的整体体验质量。这种不适应可能包括生理上的不适,如晕动症,或心理上的不适,如对新技术的陌生感。其次,VR场景的分辨率和视觉效果的不足可能限制了用户沉浸体验的深度,进而影响了他们对体验的满意度。

此外,本研究还为未来的研究和实践提供了宝贵的参考意见。第一,VR场景应该重视交互性的设计,通过设置丰富的动作反馈效果,增强体验者的参与感和操作感,并进一步提升用户与VR环境的互动质量;第二,通过加入游戏化的设计,如引入互动小游戏,不仅能够提升交互性,还能增加娱乐性,从而激发用户的兴趣和乐趣;第三,未来的研究需要进一步探索VR体验时长和用户适应性对其作用的影响,以期在不断演进的VR技术中实现更高质量的沉浸式体验。

与传统的录像和影视作品相比,VR技术提供了一种全新的沉浸式体验方式,使游客能够更深刻地感受功夫文化的独特魅力。通过VR技术,游客能在虚拟环境中亲身体验功夫的交互过程,更加直观地理解和欣赏功夫的精髓,提高其体验的质量和满意度。通过这种方式,VR技术不仅让功夫文化“活”起来,并进一步赋能传统文化的活化与推广。

佛山市2024年度社科规划项目“数智时代的沉浸式文旅消费新场景研究:佛山功夫文化的体验与传播”(编号:2024-GJ220)。

(作者单位:广州城建职业学院)