当代艺术能够以独特的形式帮助人们探索内外世界。它研究现实问题,分析当代人的心理状态,表达他们的内心诉求,进而实现情感的沟通。现旨在通过分析当代艺术家的相关作品,探讨艺术创作实践中如何体现艺术疗愈的概念和当代艺术如何疗愈创作者和观众心中的创伤,以及如何治愈群体乃至社会问题。

艺术具有多重价值,其疗愈性尤其值得探讨。艺术的疗愈性与许多学科相关,如生理学、心理学、精神医学等。艺术疗愈在过去几十年得到了显著的发展,现已成为广泛应用于临床、心理健康等领域的综合性实践。

艺术家们尝试用各种表达手法、题材以及媒介与自我对话,并将情绪转化为艺术语言进行创作,这是艺术家疗愈自我的过程。当代艺术语言中的颜色、线条、空间、材质和无数构成作品的元素,都能使艺术品表达不同的情绪,观众通过共情艺术作品,可以进行正确的情绪归因,实现情绪上的能量转化,达成自我和解。当代艺术中聚焦社会问题的作品,能引起广泛共鸣,促进人们思考社会问题,推动社会问题的解决,从而为疗愈社会助力。

本文旨在以当代艺术为例,从创作者和社会两个层面探讨艺术创作的疗愈性,为当代艺术家的创作提供思路,帮助人们从艺术疗愈的角度理解当代艺术的功能性。

艺术疗愈的理论基础

艺术疗愈的定义

艺术疗愈又称艺术治疗或者艺术疗法。美国艺术疗愈协会(American Art Therapy Association)将艺术疗愈定义为通过艺术创作,以及对艺术作品和艺术创作过程的反思,人们能够加深对自我和他人的认识,帮助人们减轻症状、缓解压力、抚平创伤。

艺术疗愈横跨艺术和心理学专业,其艺术性主要体现在视觉艺术上,包括油画、雕刻等艺术形式。艺术疗愈能够通过患者创作作品中的意象,反映个体的人格、兴趣、冲突和能力。最初的艺术疗愈是辅助精神病人治疗的手段,后来逐渐发展成为普通人摆脱精神困境、发展认知的疗愈方式,开始为一般人群服务。

艺术疗愈的发展历史

艺术疗愈最早可以追溯到史前时期。在历史的长河中,已有大量实例证明视觉艺术在疗愈活动中被有效运用。古时的人们通过制作物品、绘制图像,纪念具有重要意义的事件。

20世纪初的精神分析学派对艺术疗愈的发展产生了重要影响。西格蒙德·弗洛伊德等心理学家探索了艺术与潜意识、心理治疗领域,为艺术疗愈的实践奠定了基础。

此后,人们越来越重视情感表达,使艺术的功能性得到了延伸。艺术除拥有记录、欣赏、追求美感的基本功能外,还具备创作者宣泄情感、观众二次审美表达等功能。在审美体验发生的同时,创作者和观众的情感经历可以得到疗愈。

当代艺术的疗愈作用机制

生理学方面的作用机制

20世纪60年代,美国生理学家罗杰·W·斯佩里带领的科研团队在其从事的裂脑研究中发现,人的右脑主要负责控制形象思维、具象思维和感性思维。斯佩里认为右脑是艺术脑,是创造力的源泉,它能找出多种解决问题的方法,并决定许多高级思维的运作。艺术疗愈主要依靠的就是右脑的能力,避开了左脑的判断能力,从而将无法用言语表达的潜意识情绪和情感信息表达出来,更接近人真实的心理体验。

心理学方面的作用机制

精神分析在创立之初便与艺术有着密切的联系。弗洛伊德和荣格都认为人类的基本情感和思想都源自潜意识,心理治疗依赖于人的自发性联想。弗洛伊德的精神分析理论将人的精神活动分为意识和无意识。他发现艺术创造的过程有利于激发潜意识的表达,艺术创作的过程是升华的过程。个体可以借助艺术满足在现实生活中无法实现的幻想,减轻心理痛苦,实现疗愈。

卡尔·荣格在西格蒙德·弗洛伊德精神分析理论的基础上,创建了自己的分析心理学。荣格的精神分析学认为潜意识是一种非固定的状态,人格由意识、个体无意识和集体无意识所组成。

荣格认为心理治疗能揭示个体人格的组成部分,使人格完善,帮助个体自我实现。为了验证这一观点,荣格进行了很多探索。他重视绘画艺术在意识和潜意识中的沟通作用,认为非语言的图像能连接自我内在意识,通过艺术的象征手法能传达潜意识内容,进而达到治愈的最佳效果。

20世纪40年代,随着艺术治疗的发展,精神医生玛格丽特·南伯格系统明确了“艺术疗愈”的概念。与此同时,艺术家艾德里安·希尔和艺术教师伊迪丝·克莱曼也认为艺术具有疗愈作用。他们将艺术创作的过程视为治疗心理问题的干预媒介,通过艺术疗愈,患者能提升自我认知,获得成长,从而实现治愈的效果。

艺术疗愈在当代艺术中的案例

艺术作为一种赋予并扩展我们能力的工具,能引导、抚慰、激励他人。实际上,许多当代艺术家致力于通过艺术创作探索个体的自我成长、反思社会的现状和问题。艺术家通过创作不仅能治愈自己内心的伤口,还能引发社会共鸣,治愈社会的苦难。下面将从当代艺术创作的自我疗愈和社会疗愈两个方面阐述当代艺术疗愈的功能性。

当代艺术创作的自我疗愈

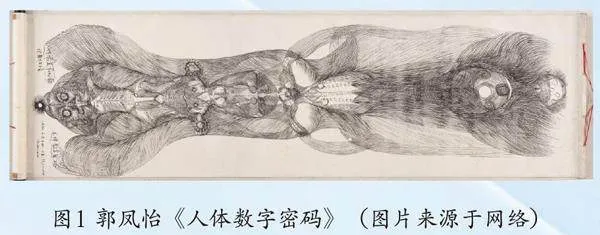

精神疾病患者的艺术作品通常纯粹地表达了他们内心深处的情绪,虽然这些作品很难被主流认可,但不可否认的是他们的确在艺术的历史舞台展现过风采。郭凤怡便是这样一位艺术家。

郭凤怡曾为减轻疾病带来的关节疼痛练习气功。在练习时,她的眼前时常出现许多视觉幻象,于是她通过绘画宣泄痛苦的情感,保持身心平衡。她的作品以独特的方式将中国传统的思想体系与当代思想相融合,将深藏在中国土地上的文化记忆展现在观众面前,观众能从她的作品中感受到她对生命哲学的感悟。

郭凤怡的作品以线条勾勒为主,在她的作品中,线条像是隐藏在宇宙气息中的神经脉络。线条以舒缓轻盈、细致入微、婉转绵密的形式呈现,多以圆弧形环绕排列,让作品呈现出眩晕感和流动感。她的作品像是以画笔织出的、扎根于东方土地神秘主义的图腾,而“图腾”中的形象通常是常人不可见、隐秘于角落中的一个个奇妙的生灵。

除去这些奇妙的形象,郭凤怡的人体图画具有个性化的特点。其初期的一系列作品展示了经脉、气血循环,这些经脉和气血循环用数不清的特殊节点标示,并在躯干和头部汇集,特别是汇集在腹股沟、胸部、腋窝和头顶等部位。在这些特殊器官的中间,连续不断的数字构成了曲折的路线。这些元素似乎展示了传统中医疗法的一些理念,仿佛作者本人在练习气功时感受到了人体经脉所在。

《人体数字密码》薄薄的图纸垂直铺开后,画中的形象十分庄严,修长的身体形状对称。作者通过极其细微的绘画手法,用墨水画出数不清的曲线,通过线条的并列和叠加,构成复杂、精准的网状系统。

郭凤怡的创作过程像是一种仪式。郭凤怡说,从创作开始的那一刻,她便会产生幻觉,能画出她自身并不了解的形象。作画时,相同线条的快速重复能帮助她超脱自己,摆脱现实,也能让她达到她所追寻的近似催眠的状态。郭凤怡通过艺术寻求身心统一,疼痛难耐时,她就通过画笔将身体上的病痛抒发到纸上。艺术作为一种非语言的表达方式,能够帮助郭凤怡触及她潜意识层面的图像,通过绘画表达她的情感以及对“天地玄黄”的理解。观众也能通过郭凤怡的作品,察觉到她本人潜意识中对生命的思考,触及作者创造的不可思议的幻界。

当代艺术创作的社会疗愈

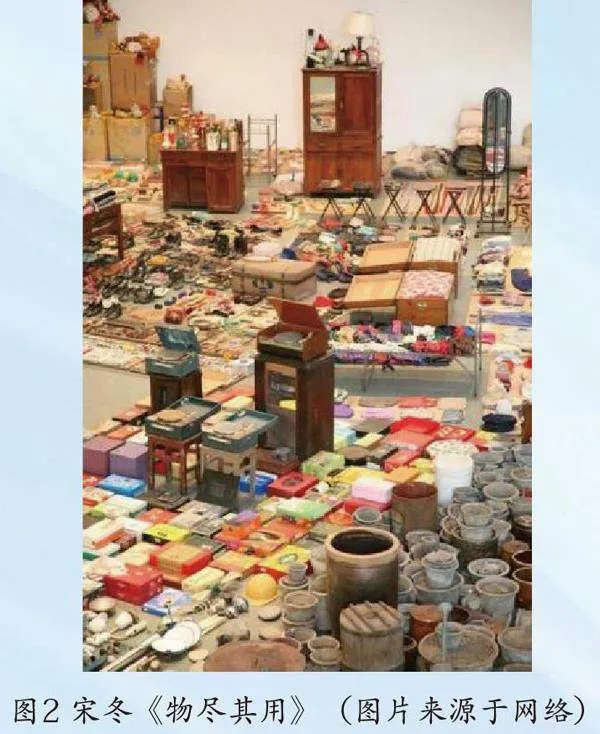

1.宋冬与“物尽其用”的爱

宋冬认为艺术和生活没有界限,他在多年的艺术创作中不断发掘日常生活中人、事、物的意义。

《物尽其用》由宋冬和他的母亲共同完成,它由一万件宋冬母亲收集的日常用品组成,其中不乏破烂的锅碗瓢盆、老旧的肥皂、饮料瓶盖和各种破烂儿。宋冬在展厅的墙壁上方用霓虹灯投射出的一行字——爸别担心,我们和妈都挺好的,像是在与离世的父亲对话。

宋冬的母亲曾经历中国动荡的贫穷时代,艰难的生活让宋冬的母亲患上收集癖。在宋冬的父亲离世后,宋冬的母亲陷入极大的悲伤,她通过愈发偏执的收集行为填补自己的精神缺失。

宋冬说:“在这个展览中,呈现了三重关系,第一重是人和人之间的关系,比如我和我母亲的关系,私人和公众的关系。还有就是人和物之间的关系,每一件东西都带着人的记忆和情感。展览开幕的时候,好多人说这不是你们家,这是我们家,因为看到我们使用同样的盆、肥皂、床,这里又派生出第三重的关系,就是物和物的关系。”

《物尽其用》唤醒了宋冬母亲内心深处的记忆,让她得以直面丈夫的离世。宋冬也通过这件作品表达了对父亲的缅怀。在整理物件、创造这件艺术品的过程中,一个家庭的历史徐徐展开,宋冬的母亲与宋冬慢慢实现了与亲人离世的伤痛的和解。

更重要的是,当观众看到这件艺术品时,能感受到时间在每一件物品上留下的温度,进而不禁牵动自己与家相连的那根心弦。当回忆起家的温情时,观众的内心也会被亲情的美好治愈。

《物尽其用》通过朴实的形式表现了时代的苦难,也记录着对亲人和平凡生活的爱。观众不仅能通过这件作品感受物资匮乏的年代老一辈对生活的热爱,更能感受到时间在每一件物品上留下的温度,我们好像能通过这件作品触碰到只存在于回忆、已逝去的亲人。当物件无声地填满展馆时,被填满的还有作者和观众的心。

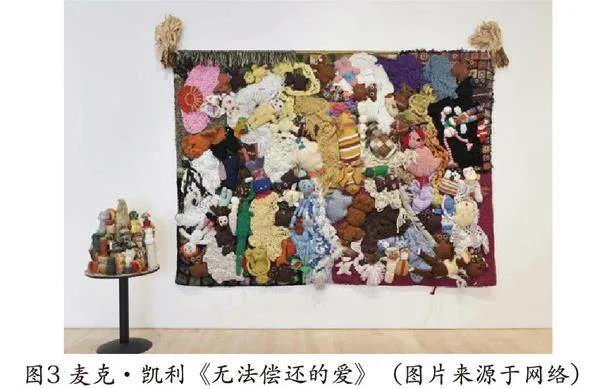

2.麦克·凯利与童年的回响

麦克·凯利将从旧物店收集到的破旧毛绒玩具紧密地缝制在毛毯上,他将这个作品命名为《无法偿还爱的时间》。

毛绒玩具的生产不带有任何特殊的情感,但毛绒玩具上无法复原的磨损,却是孩子留给它真诚的爱的印记。毛绒玩具是大多数孩子成长中的过渡性客体,孩子将自己对“偶像”的崇拜以及对外界世界的不安情绪投射到毛绒玩具上,毛绒玩具作为孩子心灵的港湾为其遮风挡雨,陪伴孩子度过童年,成为孩子情感救赎的对象。

毛绒玩具见证了人们童年的快乐与创伤,当人们不再需要它们时,就进入了人生的新阶段。这些被抛弃的毛绒玩具,就像被成人抛弃的童年纯真,时间在毛绒玩具上留下的无法复原的痕迹,就像孩童在成长中经历的挫折。这些毛绒玩具又宛若童年的碎片,作者想用这些碎片拼凑出完整的童年,即便再三缝补,裂痕终究无法修复。这件作品仿佛承载着作者对童年纯真的怀念,又像是作者在成年后,吐露对现实生活的失望。

《无法偿还爱的时间》通过毛绒玩具这种具有童年纯真象征意义的物品,引发观众内心深处对于童年的共鸣,特别是对于曾经经历过失去、痛苦和无法弥补的爱的群体。这样的共鸣能为个体带来支持和安慰,使个体不再感到孤独,治愈童年缺少关爱的人群。它也能够引发观众对自己留有遗憾的童年经历的反思,帮助观众识别无法用语言表达的情感体验。观众仿佛能够通过这件作品与年幼的自己对话,安慰那个被父母忽视的小孩。

当代艺术所拥有的独特语言形式,不仅能帮助我们探索外部世界,而且能为创作者和观众探索内心世界提供途径。自当代艺术诞生以来,它便致力于分析当代人的心理状态,表达当代人的内心诉求,为当代人寻找身心的解药。艺术品是艺术家情感的载体,更是艺术家情感表达的媒介。情感的积累,是艺术创作的灵感;情感的抒发,是艺术创作的过程;情感的结晶,则是艺术品诞生的标志。当代艺术以其独特的艺术形式,拉近了人与人、人与社会、人与艺术的距离,让情感的沟通打破语言和物质的障碍。

人类不仅有表达的需求,更有沟通的需求。艺术品既离不开艺术家的创造,也离不开观众对它的解读。解读艺术思想情感的过程,也是观众回想人生经历的过程,这可以帮助观众在复杂的生活中梳理情绪,从而促进自我认知的提升。当代艺术通过引发观众的共鸣,推进社会问题的解决,从而实现对社会的疗愈。

许多研究结论和实践经验表明,当代艺术创作能对艺术家及观众起到疗愈作用,并且能推动个体、群体乃至社会问题的解决。因此,我们需要正确看待当代艺术的功能性,推进艺术疗愈的学科研究,将当代艺术的疗愈性运用到更广泛的领域,使其对社会发展产生积极作用。