摘要:随着文旅深度融合,苗寨过度开发和商业化成为值得关注的问题。现基于铸牢中华民族共同体意识,对西江旅游民俗叙事进行概括,总结了景观叙事、语言叙事、行为叙事和影像叙事四种叙事方式及其具体表现,分析了民俗叙事在铸牢中华民族共同体意识视域下的作用。针对村寨旅游中民俗叙事存在的问题提出了相关建议,以期在推动旅游产业健康可持续发展的同时,保护和传承非物质文化遗产,强化民族共同体意识。

习近平总书记在2014年中央民族工作会议上强调了增强文化认同和培养中华民族共同体意识的重要性[1]。随后,党的二十大明确将这一理念作为新时代民族工作的主线。为落实这一精神,中央各部门联合发文,地方政府也积极响应,展开深入研究与实践。中国民俗作为中华文化的重要组成部分,在传承中华文化中扮演着关键角色,民俗以叙事为主要存在形式,民俗叙事能够触发情感共鸣,增强文化认同。但西江千户苗寨等少数民族村寨面临过度开发问题,影响游客体验和中华民族共同体意识的构建。因此,加强对民俗叙事的学术研究和实践探索,促进民俗文化与少数民族村寨良性发展,使各民族紧密团结,是学术界与社会共同肩负的重大责任,也是时代赋予我们的紧迫课题。

西江旅游民俗叙事概述

景观叙事

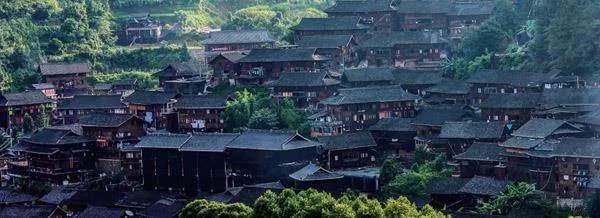

景观叙事是一种通过景观要素表达故事的方法,其重要目的是表达情感和文化意义[2]。在西江千户苗寨中,自然景观、物质文化景观与非物质文化景观有机结合,塑造了独特的景观空间,这一空间能够吸引并引导浏览者感受空间所传达的故事和情感。

1.自然景观

西江千户苗寨的自然景观主要包括其地形地貌、山川河流和植物等自然要素。西江千户苗寨背山靠水,四周群山环抱,苗族人民则尊重自然、顺应自然,打造了和谐美好的人居环境,为景观叙事构建了相关叙事背景。

2.物质文化景观

苗寨的物质文化景观包括建筑、街巷、公共空间、公共设施以及其他与生产生活密切相关的实体景观。吊脚楼展现了人与自然和谐共生的生态智慧;街巷内民居与商铺紧密相连,形成了生活与市场经济相互渗透的复合环境。公共场域作为社会交往的核心,不仅担负着活态传承非遗文化的使命,还借助特色空间要素构建了独特的民族文化语义场。公共设施则映射了苗族村寨的生态观念与运作方式。此外,银饰、刺绣等物质符号也承载着苗族人民集体的历史记忆。这些物质景观共同构成了苗族文化立体史诗,以空间语言传承着苗族的文化基因与身份认同。

3.非物质文化景观

苗寨的非物质文化景观是以非物质形态存在的文化遗产,包括传统手工艺如银饰、蜡染制作,民间艺术如芦笙舞、铜鼓舞,以及民俗活动如十二道拦门酒、游方择偶等。这些非物质文化与吊脚楼等物质空间相结合,不仅丰富了游客的旅游体验,还有效保护和传承了苗族的物质文化遗产,进而促进了民族文化旅游产业的可持续发展。

语言叙事

作为人际交流的工具,语言一直发挥着不可取代的作用,被赋予历史记忆和印有时代的文化特征[3]。苗寨语言叙事是呈现民俗文化内涵的重要形式,传递了苗族人民对自然的思考和情感。

1.叙事内容

苗寨语言叙事内容涉及苗族的历史和文化,包括宇宙起源、人类诞生、祖先迁徙等神话故事以及其他具有苗族文化色彩的民间传说。同时,它反映了苗族的社会生活,如节日庆典、民间信仰等。这些叙事不仅展示了苗族文化的独特风貌,而且传达了苗族对人与自然关系的理解。

2.叙事形式

苗寨的语言叙事形式包括口头叙述和文本叙述。口头叙述主要指利用讲话和唱歌等形式传播文化。例如,苗族古歌以苗语演唱,能够精确传达歌曲含义且富有感染力,导游讲解亦属此类。文本叙述则借助文字交流,包括导游词、历史文献及文学作品等。

行为叙事

行为叙事是通过身体动作而非依赖语言或文字传达故事或信息的叙事形式[4]。行为叙事包括叙事主体、叙事受体、叙事实体三个要素,若行为缺少任何一个要素都不能构成行为叙事,只能称之为行为符号信息[5]。贵州千户苗寨的行为叙事可以分为内部行为叙事、物象叙事、外部行为叙事三类[6]。

1.内部行为叙事

内部行为叙事指对技艺或者行为本体进行改革创新后向大众展示。以蜡染制品为例,最初的蜡染产品多为衣服,现在随着社会审美的不断提高,手工艺人将蜡染与生活用品结合,如背包、耳环、杯垫等,实现了功能性与审美性的结合。

2.物象叙事

物象叙事指通过构建实体物质载体叙述传统文化。对于贵州千户苗寨而言,蜡染馆便是典型示范,从蜡染的制作工艺流程到优秀工艺品和蜡染文化的展示,共同构成了蜡染的物象叙事方式,将蜡染技艺具象化,向大众展示蜡染技艺与其背后的故事。

3.外部行为叙事

外部行为叙事指通过对外的文化活动向大众进行行为叙事介绍。以西江千户苗寨的十二道拦门酒为例,拦门酒是苗族的一种古老习俗,更是一种深刻的文化行为叙事,蕴含着丰富的社会、文化和历史意义。除此之外,旅拍也是一种行为叙事形式。苗族人将独特的符号与服饰结合,使服饰成了苗族文化的载体之一,而游客选择穿戴苗族的传统服饰,便是一种文化体验,让游客能够更深入地理解并感受苗族的文化和历史。

影像叙事

影像叙事是一种以语言文字叙事为基础,辅以图像、画面与声音的叙事形式[7]。其主要是通过视觉和听觉引发情感共鸣、传递信息。同时,它能表达文化内涵、创造沉浸式体验和促进跨文化交流。苗寨影像叙事的利用形式可以分为线上、线下两种。

1.影像叙事在网络上的利用

苗寨相关部门和文旅工作者有意识地对西江千户苗寨进行影像记录,捕捉吊脚楼、服饰、银饰、蜡染等非遗文化,通过互联网向全球展示苗族风情。例如,在网络平台上以西江千户苗寨为关键词进行检索,可获取众多影视资料,包括纪录片、宣传片、电影、戏剧及旅游Vlog。这些媒体资源直观地展现了苗寨民俗,吸引了各地游客。

2.影像叙事在景区内的利用

苗寨内部充分运用了影像叙事手法。例如,雷山县西江苗族博物馆在呈现实物藏品的同时,辅以多媒体讲解,旨在加深游客的感知与记忆;景区结合非遗文化与前沿科技,打造跨终端、跨平台的“西江幻地”项目;文创店与剧本杀店创新性地将虚拟技术与苗寨实景结合,为游客带来新奇体验。

铸牢中华民族共同体意识视域下民俗叙事的作用

强化国家认同与民族团结

铸牢中华民族共同体意识强调共同体理念,西江千户苗寨通过打造“民族团结广场”、编写融入民族团结主题的导游词,以及推出民族团结舞和高山流水敬酒礼等文化活动,促进了游客与苗族群众的互动和文化共融。此举不仅增强了游客对其他民族生活方式和价值理念的理解与尊重,也使苗族群众深刻认识到自己作为中华民族大家庭中一员的重要性,促进了民族团结,强化了民族认同感,推动了国家的发展。

维护、发扬地方特色,保护、传承苗族优秀文化遗产

西江千户苗寨利用民俗叙事讲述苗族历史、神话传说和生活习俗等,并借助现代技术和多媒体工具进行记录与保存,从而有效保护了苗族独特的文化遗产,使其超越时间和空间的限制得以传承。这些珍贵的文化遗产成为连接不同地域与民族群体的桥梁,构筑了中华民族的共同记忆,进一步增强了人们的文化认同感及对中华民族共同体的归属感。

挖掘苗族文化的经济价值,产生经济效益

民俗叙事为西江千户苗寨的文化旅游带来了显著的经济效益。首先,叙事中的独特元素被转化为特色商品与服务,吸引了大量外地游客,从而推动了当地旅游业的发展。其次,随着旅游业的兴盛,政府进一步优化了交通基础设施,这不仅便利了游客的来访,也促进了原住民与外界的交流。最后,民俗旅游项目与文化节庆活动为当地居民创造了丰富的就业机会,有效提升了他们的收入。更重要的是,民俗叙事中蕴含的文化遗产往往跨越地域与民族界限、为众人所共有。通过联合举办各类民俗活动和展览,可以深化不同地区间的文化交流与合作,为区域经济合作与共同体意识的强化奠定坚实基础。

传递苗族聚居地区的治理经验和智慧,促进社会和谐

苗族民间故事承载着苗族的社会治理观。民俗叙事可以进一步挖掘故事中的治理理念,将民族自治地方的经验和智慧生动地展现和传播。在中华民族共同体意识的引领下,地方治理的差异性得到尊重和包容,经过历史积淀的地方智慧也被国家重视和利用。国家与地方间能友好互动、密切交流,共同促进中华民族社会和谐向好。

苗寨旅游民俗叙事开发反思和未来展望

开发反思

1.文化遗产保护不力

苗寨的传统民居是吊脚楼,承载着丰富的文化与历史价值。然而,随着旅游业的发展,居住在繁华商业区的居民与居住在山头的居民收入不平衡,利益分配不均容易引起相关主体矛盾并导致旅游区管理混乱[8],村民间的贫富差距使部分收入较低的居民缺乏维护吊脚楼的动力。此外,苗族服饰是国家级非物质文化遗产。近年来,苗寨写真馆增多,写真馆服饰通常会在传统苗服的基础上融入新的设计元素,新元素的加入固然更符合现代审美,但可能会使外来游客错误地将现代改良苗服当作传统苗服。随着时间的推移,这种误解可能会导致年轻一代对真正的苗族服饰及其深厚的文化内涵失去正确的认识,传统文化的真实性会受到影响,甚至会导致传统文化传承和教育的意义缺失。

2.旅游宣传吸引力和影响力不足

在信息化时代,互联网、社交媒体等新兴媒体已成为旅游宣传的重要渠道。但近年来,苗寨宣传视频缺乏创新性和吸引力,难以迎合以年轻人为旅游主力军的市场需求,造成此现象的一大原因在于宣传形式过于片面化,文化内涵挖掘程度不够深入。景区的推广视频往往将风景和民俗表演等内容单一、重复呈现,缺乏用心制作、具备故事性和情感性的高质量宣传视频,视频拍摄和制作手法也较为传统。这种高度同质化的宣传片早已引起游客的审美疲劳,游客甚至不会将视频看完,更别说唤起潜在游客对苗族文化的认同感和兴趣。此外,苗寨在宣传资源的整合与利用上也存在短板。例如,纪录片《舌尖上的中国》详细介绍了苗族美食并收获热烈反响,但当地餐馆在宣传时却未能有效借势,依旧停留在静态图片与简单菜品介绍的传统模式上,错失了与热门IP联动的宝贵机会。

3.旅游产业同质化

近年来,随着文旅市场的蓬勃发展,千户苗寨面临商业模式同质化的挑战。内部“农家乐”餐厅遍地“开花”,旅拍写真服务泛滥,而真正富含文化底蕴和苗族特色的旅游项目却寥寥无几。这反映了苗寨部分开发者缺乏远见,一味追求短期经济利益,盲目跟风模仿,未能创造差异化的旅游体验。这种做法不仅阻碍了千户苗寨传统文化的传承与发展,也忽略了利用苗族本土文化打造独特旅游品牌所能带来的长期效益。

未来展望

1.加强文化保护力度

非物质文化遗产是人类宝贵的文明财富。苗族芦笙舞、蜡染、吊脚楼建筑技艺及苗绣等均是文化瑰宝,具有历史与文化价值。政府对此高度重视,2011年出台的《中华人民共和国非物质文化遗产法》为非遗保护奠定了法律基础,2023年《黔东南苗族侗族自治州乡村旅游促进条例》进一步推动了非遗传承与文旅融合。尽管如此,非遗保护仍需更多法律支持。地方政府也应灵活施策,如推动企业、个人与景区合作,使用多种文化表现形式,如动画、展演等,讲述苗族传说“蝴蝶妈妈”与“仰阿莎”等故事,以生动有趣的方式增进公众对苗族文化的理解与尊重,提升苗族人民的文化自信心,增强其自觉保护意识,并吸引社会力量参与非遗保护。

2.创新苗寨旅游发展路径

在短视频时代,自媒体实力不容小觑。国内各大景区都加大了对优质影像作品的支持力度,苗寨也应该借鉴其他旅游景区的成功经验,给予视频创作、拍摄者流量曝光和优惠政策。同时,可以举办各类大型非遗文化体验教学活动,让土著居民与游客形成非遗文化传承对子,在教与学中感受非遗魅力。当地文旅部门应当注重研发当地特色文创产品,将苗寨的非遗文化元素与日常生活用品相结合,开发具有地方特色的旅游纪念品,为游客提供有新意、有价值的旅游购买体验。

3.延展旅游产业链

为延展苗寨旅游产业链,可打造独特IP形象。例如,以苗族特有人物“蝴蝶妈妈”为原型,设计多样化的文创产品及衍生品,以此延长苗寨的文创产业链条。如今,银发旅游市场蕴含巨大潜力,很多老年游客乐于接受新事物,体验新玩法,且更加追求旅游品质[9]。基于贵州气候较为宜人、适合养老的特点,可以进行康养度假融合转化。例如,发展苗族的苗药或者中医体验馆等适合中老年游客的店铺,这样不仅可以解决苗寨同质化店铺太多的问题,还能使“银发经济”更有活力,更好地造福老年群体。

苗寨作为展现苗族文化与生活的重要窗口,蕴含着丰富的内涵与特色。然而,在旅游业的发展过程中,包括西江千户苗寨在内的许多民族地区面临过度开发和商业化的挑战。为解决这些问题,探索新路径以维护和发扬地方特色至关重要,这不仅能增强人民的文化认同感,还能推动国家的发展。本研究在一定程度上为少数民族村寨的民俗保护与传承提供了参考,同时也为旅游民俗学的发展和文化遗产的保护贡献了新力量。

本文系2024年江西科技师范大学校级大学生创新训练计划项目“铸牢中华民族共同体意识视域下苗族村寨旅游民俗叙事研究”(项目编号:XJ202411318131);江西科技师范大学2023年度校级专创融合本科课程项目“文物学概论”的研究成果。

[1]中央民族工作会议暨国务院第六次全国民族团结进步表彰大会在京举行[J].中国统一战线,2014(10):4-7.

[2]陆邵明.浅议景观叙事的内涵、理论与价值[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2018(03):59-67+209.

[3]谢兆雪.非遗旅游中的民俗叙事研究——以贵州丹寨万达小镇为例[D].广州:广东技术师范大学,2022.

[4]董乃斌,程蔷.民间叙事论纲(下)[J].湛江海洋大学学报(社科版),2003(05):38-51.

[5]朱卿.试论行为叙事作为民间叙事研究对象的可能性[J].贵州师范学院学报,2015,31(05):9-12.

[6]唐子奕.“渠县刘氏竹编”行为叙事对于竹文化认同性的构建[J].参花,2024(18):35-37.

[7]程鹏.旅游民俗学视野下遗产旅游民俗叙事研究[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2020,52(04):91-99.

[8]刘春莲,李茂林.西江千户苗寨旅游开发中利益相关者分析[J].安徽农业科学,2011,39(01):329-330.

[9]常晋.银发旅游市场蕴含巨大潜力[N].人民日报,2024-02-19(005).