摘要:现以CiteSpace V软件为工具,利用科学计量法对国内有关非遗文创的学术文献进行统计分析,并通过聚类和时间线图谱对文创研究热点进行提炼并归纳,从宏观层面把控、中观层面干预和微观层面引导三个角度提出建议。

非遗是非物质文化遗产的全称,是指各种传统文化表现形式的集合。非遗文化创意产品(以下简称“非遗文创”)因其具有转化非遗价值、展现现代审美的特点,使其成为新的非遗传承方式。特别是在国家文化数字化战略的大背景下,数字化赋能文创产品(又称“数字文创”)已成为非遗文创产业的热点。

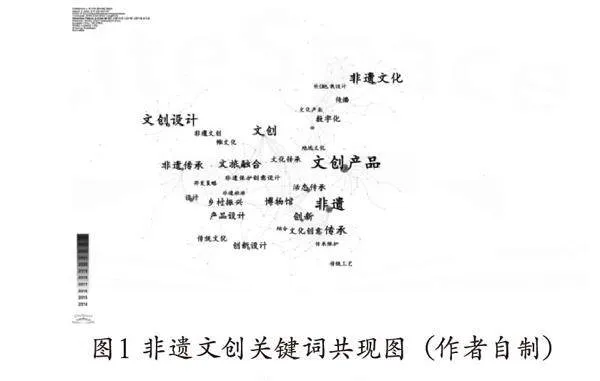

现有关于非遗文创热点的研究主要集中在互动体验[1-2]、数字传播[3]、产品开发[4]和实践创新[5]等领域。闵晓蕾归纳了非遗手工艺品的三种文化创新生态,对构建文化共同体等目标提供了具有参考意义的认知路径和方法体系[6]。刘雅、王平探求利用和整合多种媒介资源形成合力,实现非遗文化传播与推广效果的最大化,重构新时代非遗文化传播生态体系[7]。近年来,数字产业、文创产业与非物质文化遗产结合,且呈现不断加强的趋势,但系统性梳理非遗文创研究热点和演化路径的文献尚不多见。因此,本研究使用CiteSpace对关键词进行分析,结合本领域经典文献进行文献综述研判,进一步了解非遗文创的演化脉络、研究热点与方法的发展趋势。

文献特征分析

本研究在中国知网(CNKI)与万方数据库中对文创相关文献进行检索,发表年份设为2015—2024年,共检索到1175篇。同时,考虑到非物质文化遗产这一研究背景在文创中的渗透,采用“非遗”或“非物质文化遗产”与上述主题词进行组合搭配检索,尽量避免由于检索词限定产生的问题。此外,为排除不相关文章干扰,在浏览文献题目、关键词、摘要后进一步筛查文献,保证非遗文创文献的查准率。剔除无效数据后共有文献879篇。对这些文章下载并导出文献记录,通过CiteSpace V软件选择关键词进行共线以及聚类分析,对发文量、关键词及时间线图谱进行可视化分析。

年度发文量分析

年度发文量是衡量某一研究领域是否为热点研究的重要指标[8]。关于非遗文创的研究主要出现在2015年及以后(即2015年至2024年),非遗文创领域的年度发文量整体呈直线上升趋势。2021年,中共中央办公厅和国务院办公厅发布了一系列文件,包括《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》《“十四五”旅游业发展规划》和《“十四五”非物质文化遗产保护规划》,旨在推动非物质文化遗产与旅游的深度融合发展。这些文件的出台推动了文化文物单位文化创意产品的开发。这些举措推动了文旅融合发展,促进了学者们对非遗文创的大量研究,并且在2021—2024年期间迅猛发展,具有广阔的研究前景[9]。

关键词词频分析

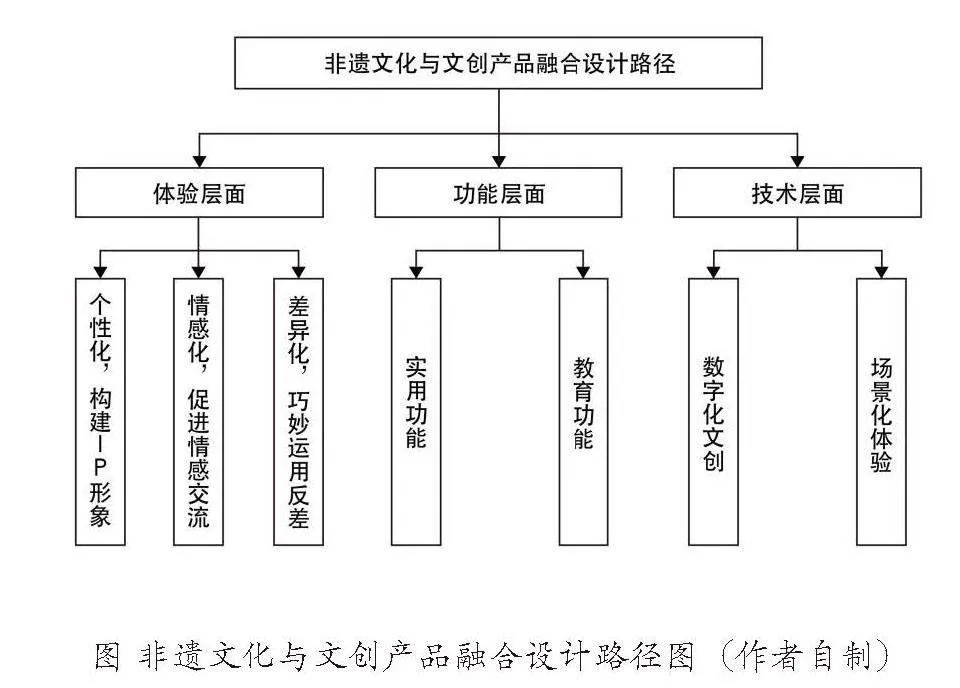

关键词是一篇文章的凝练概括,关键词的频次和中心性可以反映本领域的研究热点[10]。如图1所示,共现的关键词有“文创产品”“非遗”“文创设计”和“非遗文化”等。其中,“文创产品”“非遗”出现频次更高。近年来,非遗与文创的关系日益紧密,它们相互促进,推动了优秀传统文化的传承与发展。将2015年至2024年间该领域的文献导入CiteSpace中生成图谱。“文创产品”出现的频次最高,“非遗”次之,是该研究领域关注度较高的关键词。

时间线图谱分析

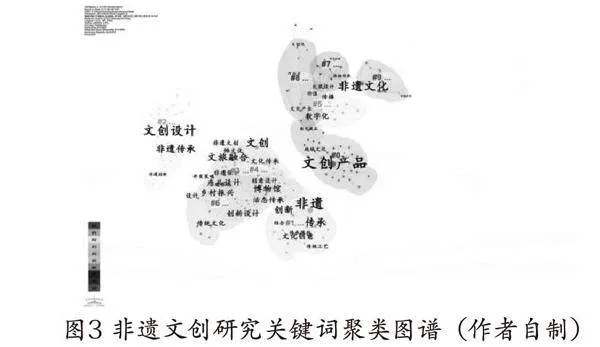

为探究非遗文创领域的研究热点以及变迁情况,本研究制作了该领域热点变迁的时间线图谱(如图2)。2015年左右,研究热点为文化创意、人才培养、文化传承、非遗保护、活态传承等,可以看出该阶段非遗研究侧重非遗的保护和传承。到2020年左右,研究热点演变为数字化、产业融合、非遗创新等,由此可以看出随着现代化技术的发展,非遗研究不再局限于传统意义上的传承,开始与现代化技术相融合,更好地迎合大众需求,从而推陈出新,给非遗注入新活力。

关键词聚类及研究热点分析

关键词聚类

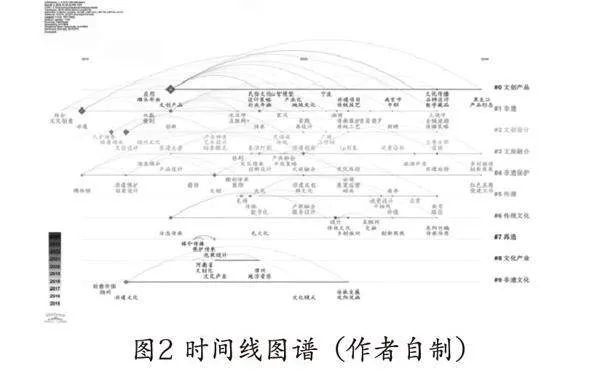

关键词聚类是一种无监督学习方法,其目标是将相似的关键词划分到同一个簇中,使得同一簇内的关键词具有相似的语义或主题。本研究聚类分析到10个聚类(如图3),反映了2015—2024年非遗文创领域的研究主题及热点,具体为:文创产品(#0)、非遗(#1)、文创设计(#2)、文旅融合(#3)、博物馆(#4)、数字化(#5)、乡村振兴(#6)、保护传承(#7)、文化产业(#8)、非遗文化(#9)。

研究热点分析

研究热点是指在某个特定时间段,社会各界广泛关注并具有内在联系的科学研究专题。本研究根据10个聚类及相关文献得出四大研究热点。

1.非遗文创设计

在分析的文献中,有255篇文献涉及非遗文创设计,从形态层面、意蕴层面、实用层面对非遗产品设计进行阐述[11]。研究者关注非遗文创设计在促进非遗保护、传承和文化多样性保护方面起到重要作用,非遗文创设计应增强公众对非遗文化的认识和兴趣[12]。

2.非遗文创与旅游业结合

研究者从非遗体验的旅游产品开发、非遗与旅游目的地品牌建设、非遗文创产品的旅游市场推广、非遗保护与旅游可持续发展的平衡等领域出发,利用数字化理念进行网络宣传和交流,开展相关的文创设计实践等[13]。

3.非遗文创与乡村振兴

学者们呼吁在艺术设计的同时,要注意注重保护与传承、关注乡村振兴需求、强调创新与差异化、注重可持续发展的原则,确保古老的非遗文化焕发崭新的时代气息。另外,要坚持设计创新赋能非遗活态传承的发展理念,重视其创新表达,在视觉呈现上达到最大效果。

4.非遗文创数字化

数字化非遗在互联网创新的推动下应运而生,成为非遗创新新业态。利用网络和3D、AR、VR、MR等技术,构建非遗科技平台、数字共享平台,为非遗的发扬光大提供更为广阔的空间,实现了非遗传承从“活起来”到“火起来”,以非遗的文创设计带动地方经济增长与民俗文化可持续发展[14]。

研究脉络演变

现梳理以上有关非遗文创领域的研究脉络,分析其关注点的流变,并试图从演变中把握文创领域的发展趋势。

非遗文创的研究由技术属性向社会属性流动

随着数字化转型的研究理解不断深入,非遗文创的技术已逐步成熟,该领域不再拘泥于技术属性的研究,开始逐步向社会属性流动。杨慧子提出了设立复合型的“经纪人”和完善“流水线”产业链,极大地提高了非遗文创在市场上的流通性和对技术壁垒的突破能力[15]。郭智勇提出以“互联网+非遗”为主题,对文创产品进行可塑造研发,打破设计、生产、销售一体化的传统产业链,创造新的设计生产模式和营销策划模式[16]。何骏一提出将非遗文创与故事叙事相结合,以“讲故事”的思维方式,主题化、情节化的表现形式对非遗文化进行输出[17]。非遗文创的数字化研究实现了从非遗内容数字化到非遗场景数字化的转变。

非遗文创的传播渠道由线性到网络结构拓展

非物质文化遗产是中华民族的文化瑰宝,而非遗文创在过去的几年,传播渠道囿于线性的传播方式,如博物馆向游客进行非遗文创的推荐等。如今,网络时代的碎片化、异质化为非遗文创的传播赋予了更多的机会。“脱域”和“时空的流动”对传统意义上依附于即时、在场的非遗传承产生了重大影响。

非遗文创由传承人个体向组织、企业、政府生态扩张

随着社会经济的发展,越来越多的非遗文化项目转向了组织和企业层面。这些组织和企业可能是非营利性的文化机构,也可能是商业性的文化企业,他们通过组织培训、推广、展览、产品开发等方式,促进非遗文化的传播和创新,也为传承个体提供了更多的支持和保障。

非遗文创的传承发展到版权保护

从传承个体向组织、企业、政府生态的过渡,是非遗文创发展的必然趋势。这种过渡不仅能够促进非遗文化的传承和创新,也能够为非遗文创项目提供更多的机会和支持,推动非遗文化产业的健康发展。田艳等通过分析我国少数民族文化权利保障的相关立法发现,《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民族区域自治法》《中华人民共和国文物保护法》等都涉及了对民族文化权利的保障和对相关非遗文创的保护。国家明确规定具有历史、文学、艺术、科技价值的非物质文化遗产,均采取传承、传播等措施予以保护。

研究建议

宏观层面把控

在大数据化时代,可充分发挥大数据带来的便利。非遗数字化是互联网时代非遗文创的必然选择。数字技术主要以计算机为核心将非遗文创进行传播。非遗文创的传播应与“旅游”“研学”等结合,组成“非遗主题+旅游”“非遗主题+研学”等“互联网+”的相关活动,为非遗文创的传播提供了更广阔的空间,为大众提供视觉、听觉、触觉的深层体验。另外,做好文创故事化。习近平总书记多次强调讲好中国故事,将非遗文创的故事讲好,是对旧故事的延续,对新故事的演绎。

中观层面干预

培养文创人才,建立跨学科、跨领域的团队。例如,将艺术家、工匠、营销人员、项目经理等不同背景的人才组合,组建协作团队,以促进非遗文化的传承和创新。鼓励人才参与国际交流与合作,学习国外先进的非遗文化保护和创意产业发展经验,为国内非遗文创项目提供新思路和灵感。另外,非遗文创应打造独特品牌,以品牌推广获得个人、企业、政府的融资,或者建立非遗基金等方式解决非遗文创发展前期资金不足的问题。

微观层面引导

非遗文创应在娱乐性的前提下,大大加强其实用性。例如,景德镇陶瓷将青花瓷元素融入现代设计,设计了大量家庭都能使用的碗筷。未来,基于非遗文化的产品设计研究将致力于多学科多领域交叉融合,从文化价值转译、数字技术、非遗文化体验等方面构建设计策略,从而推动文创产品讲好中国故事,实现可持续传播和发展。针对不同人群,打造不同类别的文创品牌,使消费范围得以扩展。有研究者提出非遗文创产品也可以是虚拟的“数字藏品”,将数字藏品与超级文化IP结合,要敢于打破常规,从数字藏品的传播角度提升品牌价值。

本研究利用CiteSpace对我国近10年的非遗文创文献进行分析,从发文量、关键词聚类与研究热点、文献脉络三方面进行研究梳理,确定了研究发展阶段及主题方向和研究脉络。在实践意义方面,本研究在从宏观层面、中观层面和微观层面分别提出了非遗文创研究和非遗发展的建议。

江苏省大学生创新创业训练省级一般项目“非物质文化遗产金银细工数字文创设计路径研究”(项目编号:202313573048Y)研究成果之一。

[1]李祯晏.非遗博物馆互动体验展示设计研究[D].西安:西安理工大学,2021.

[2]汪歆雨.基于体验理念的“非遗”数字化展示设计研究[D].汕头:汕头大学,2021.

[3]薛可,龙靖宜.中国非物质文化遗产数字传播的新挑战和新对策[J].文化遗产,2020(01):140-146.

[4]陈波,林青.乡村振兴战略视野下的非遗小镇发展路径探究[J].南京理工大学学报(社会科学版),2019,32(05):24-29.

[5]邱悦.江苏非物质文化遗产研学旅行产品开发研究[D].南京:东南大学,2017.

[6]闵晓蕾,季铁.面向系统性保护:非遗手工艺文化生态的要素探析[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2023(06):70-76.

[7]刘雅,王平.媒体融合重构非物质文化遗产传播推广路径[J].中国出版,2020(06):37-39.

[8]SUNYQ,WUSM,GONGGY.Trends of Research on Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in food:A20-year Perspective from 1997 to 2017[J].Trends in Food Scienceamp;Technology,2019(83):86-98.

[9]刘晓莉,张雷,张凡.基于CiteSpace的我国图书馆微信公众平台研究进展可视化分析[J].内蒙古科技与经济,2021(22):78-79.

[10]张瑛.非遗文创产品设计与实践创新思考[J].鞋类工艺与设计,2023,03(24):64-66.

[11]柏清,任宇翔.基于非遗文化的文创产品设计探究[J].包装工程,2023,44(18):351-353+384.

[12]岳涵,周涛,吴慧欣,等.基于Kano模型的中国非遗文创设计需求研究[J].包装工程,2024,45(02):385-392.

[13]罗威,赵凌崧.数字艺术背景下非遗文创的传播转向——以楚式漆器为例[J].艺术研究,2023(06):98-101.

[14]倪春洪,李微.叙事学理论在非遗文创设计中的演绎[J].包装工程,2023,44(12):368-377.

[15]杨慧子.非物质文化遗产中的文化软实力[J].经济导刊,2017(07):66-69.

[16]郭智勇.“互联网+”背景下山东非遗文创产品开发设计研究[J].美术教育研究,2020(14):114-115.

[17]何骏一,刘宝瑞.热贡艺术图案赋能文创产品的叙事性设计[J].文化产业,2023(13):16-18.