摘要:现依托列斐伏尔的空间生产理论,将文化空间的维度与大运河沧州段文化带的文化空间进行结合,将大运河沧州段文化带的文化空间维度划分为空间的实践、空间的表征以及表征的空间。通过对三个文化空间维度的分析,对大运河沧州段文化带的建设提出实现文化空间实践的标准化、提升文化空间实践与表征之间的匹配度、优化空间表征的用户体验等建议。

随着现代城市的兴起、农村聚落的衰落及运河整体功能的退化,大运河的空间结构已遭到破坏,公众难以形成对大运河完整且深刻的认知。因此,如何重拾运河文明的原始记忆,塑造大运河在当代“文化空间”中公众的认知与行为模式,并进一步推动大运河沿线城市的更新与发展,已成为当前相关研究领域的热点问题。河北省沧州市是著名的河运枢纽,明清时期盛极一时,不仅成为商品集散地,也成为各类文化的传播地。保护性挖掘沧州丰富的运河历史文化资源,恢复古城镇的历史风貌,不仅有利于展示城市形象、建设文化品牌,更能带动经济的新一轮发展。

文化空间理论

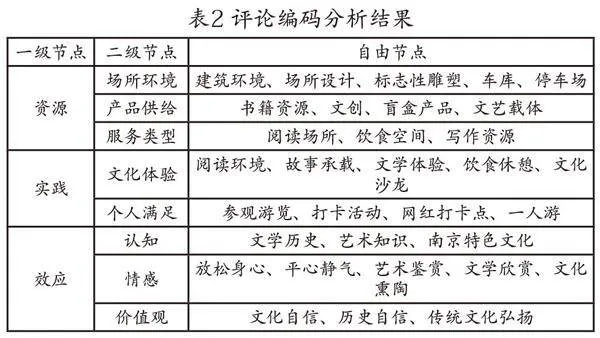

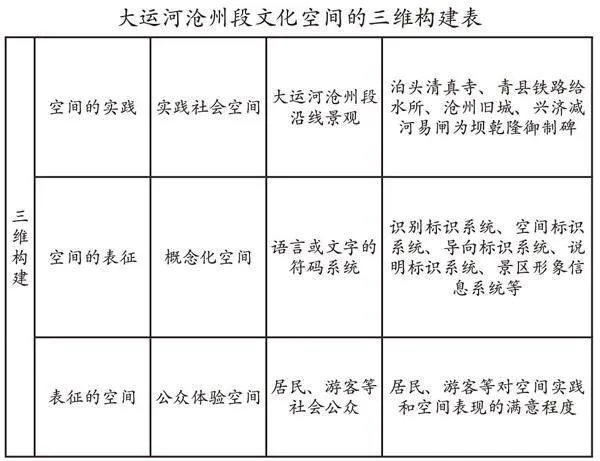

“文化空间”这一概念最初由亨利·列斐伏尔提出,在其1974年出版的著作《空间的生产》中,他将空间描述为“与精神的、文化的、社会的、历史的空间紧密相连的概念”。这意味着空间的概念从单一的地理和时间维度扩展到涵盖时间、空间、精神、文化、社会等多元维度,从而使空间被赋予深厚的社会文化意义。1998年11月,联合国教科文组织通过《宣布人类口头和非物质遗产代表作条例》,对“文化空间”进行了明确界定,并将这一理论应用于“非物质文化遗产”的认定。在我国学者的研究中,文化空间被视为非遗保护的重要视角,强调从空间内容界定、空间体系构建、空间设计干预等方面对非遗保护的实现进程产生作用。本文采用物质—精神—社会生活三维构建视角进行研究,如下表。

文化空间和大运河文化带的关系

一是动态的空间承载与文化传承。大运河文化带本身就是一个巨大的文化空间,它承载了丰富的文化遗产和民族记忆。在这个空间内,各种非物质文化遗产,如运河开凿工艺、漕船制作技艺、沿岸居民的节庆活动、传统曲艺和美术等,得到传承和发展。同时,非物质文化遗产随着时代发展和社会变迁不断变化,如大运河的河道变迁、沿岸城市的兴衰更替以及文化遗产的传承与创新等。这些文化遗产通过大运河这一特定的空间得以动态地保存和传播,形成了极具生命力的文化景观和文化氛围。

二是文化空间的保护与利用。在当前的文化遗产保护工作中,大运河文化带作为重要的文化空间受到了广泛关注。通过构建完善的空间体系、实施科学的设计和干预等措施,可以有效保护大运河沿岸的文化遗产和生态环境。同时,可以推动文化旅游等产业的发展,实现经济效益和社会效益的双赢。

三是文化空间的交流与融合。在大运河文化带,不同地区的文化相互碰撞、相互借鉴、相互融合,形成了独具特色的运河文化。这种文化的交流与融合不仅丰富了中华文化的内涵和外延,还促进了中华民族多元一体格局的形成和发展。

沧州大运河文化带

大运河沧州段河道全长216千米,约占京杭大运河总长度的八分之一,地位举足轻重。为了进一步提升区域价值、扩大运河文化品牌的影响力,沧州市充分利用了“三楼、两岸、九桥、多点”的空间布局,不仅建设了码头渡口,开发了活力智慧河,还整合了大运河区域的文化遗产资源,这些举措无疑为大运河文化带的发展注入了新的活力与内涵。

大运河沧州段文化带的文化空间构建维度

遵循列斐伏尔空间生产理论中的“三元一体”理论框架,包括空间的实践、空间的表征和表征的空间。

文化带空间的实践

文化带空间实践是指在社会文化背景下,对特定地域空间内的文化资源进行挖掘、整合与利用,通过一系列人类行为活动,创造具有文化特色的空间形态和社会关系的过程。这一过程不仅涉及物理空间的改造与布局,更包含精神文化的传承与创新,以及社会生活的互动与融合。通过文化带空间的建设,可以加强地方文化的保护和传承,提升城市的文化软实力,促进文化旅游等相关产业的发展。沧州境内河道包括南运河、捷地减河、四女寺减河、马厂减河等;运河水利、航运工程类设施包括捷地分洪闸设施、周官屯水利穿运枢纽、安陵枢纽、肖家楼枢纽、北陈屯枢纽、东南友谊闸、连镇谢家坝、东光码头遗址及沉船点等。

文化带空间的表现

文化带空间的表现是一个多维度、多层次的概念,它融合了历史、文化、社会、经济等方面。一方面,历史街区作为城市文化的重要载体,其保留与活化是文化带空间表现的重要方面。文化带空间还表现为对非物质文化遗产的挖掘、整理、展示和传播,如设立非遗展示中心、举办非遗节庆活动、推广非遗产品等。文化带空间注重公共空间的营造,如设计富有特色的座椅、雕塑、绿化等,为游客提供娱乐和交流场所。文化带空间还注重文化活动的氛围和品位。然而,在线上符码系统方面,大运河沧州段仍存在较大的提升空间,有待进一步优化和完善,以更好地满足游客的多元需求,提升其旅游体验。

文化带表征的空间

文化带表征的空间不仅是物理上的存在,更是精神上的家园。它承载着当地人民的文化记忆和历史传承,是增强文化认同感和归属感的重要载体。对于大运河沧州段文化带居民而言,文化带表征的空间可能早已渗透并融入了他们的日常生活。然而,对于游客来说,这些文化遗产的空间可能是完全陌生且新奇的。因此,居民与游客在体验运河文化遗产的符码系统时,往往会表现出显著的差异。

大运河沧州段文化带文化空间生产构建的问题与挑战

文化要素内涵挖掘不足

沧州市致力于将大运河沧州段塑造为“中国大运河文化的重要承载地”,但现阶段对运河文化多元价值体系的深入研究与阐释仍显不足。尽管沧州市打造了“百狮园”“园博园”“南川楼”等独特景观带、主题公园与商业区,具备一定的旅游吸引力,但不可否认的是,相关文化符号及其背后的深厚文化内涵并未得到充分提炼与有效整合。这导致大运河沧州段在区域文化传播方面的效能不足,文化空间的生产效能也难以充分发挥。

统筹管理有待提高

大运河沧州段在文旅融合中,尚未构建起一套成熟的规划体系。在文化旅游项目的开发层面,暴露出缺乏整体统筹规划、资源整合与协调发展不力等问题;在规划与设计层面,文化内涵的挖掘尚显浅薄,实施路径模糊不清,数字技术手段匮乏且模式陈旧,难以有效利用文化资源凸显地域特色,进而提升沧州的整体形象;在管理层面,数字化技术运用不足,科学管护工作有待加强,新建筑、新景观、新业态的融合程度不够,生态系统保护方面的短板较为突出。同时,发展定位不够精准、文化创意产业发展滞后以及各部门协调不畅等问题,也对城市形象的打造构成了影响,无法充分彰显地域品牌的独特魅力。因此,如何在新的思维框架下推进文旅融合与资源整合,成为亟待深入思考与解决的关键问题。

欠缺高质量运维

第一,在运营服务层面,沧州依托大运河项目的建设,积极推动旅游业的发展。然而,当前旅游设施不足,服务水平不高,成为阻碍文旅产业深度融合进程的重要因素。第二,在文化传承与创新层面,短视频不仅扩大了传统文化的传播范围,提升了其影响力,还推动了传统文化的商业化和产业化发展,为传统文化的保护和传承带来了新的动力和机遇。然而,大运河沧州段的宣发难以跟上快节奏传播的要求。第三,在数字科技赋能层面,随着科技创新和数字化转型的加速推进,一个面向新需求、依托新动能,且分工更加细化、链条进一步延展的现代文旅体系正在迅速形成。然而,大运河沧州段在探索“数实融合”下的新业态和新的增长点方面却进展缓慢。数字技术及穿戴设备的发展与内容建设的匹配度尚待提升,智能化服务水平也有待进一步提高。

大运河沧州段在文化带文化空间生产与构建过程中,面临项目特色不显著、配套设施不健全、宣传推广能力不足以及智能服务水平有待提升等问题。因此,采取科学合理的措施解决这些问题,对于促进其文化产业和文化特色旅游的长远发展具有重大意义。

提升大运河沧州段文化带建设的措施

实现文化空间实践的数字化

一方面,构建大运河沧州段数字文献库,有效存储、管理和保护与大运河沧州段相关的丰富历史文献和文化遗产资料。无论是研究运河的历史变迁、文化影响,还是探索其沿线的风土人情、经济发展,都能得到有力的数据支持。另一方面,数字文献库的构建是大运河文化空间实践创新的重要一环。在数字化的基础上,我们可以进一步开发VR、AR等多媒体应用,为用户提供沉浸式的文化体验,使其身临其境地感受大运河的历史风貌和文化氛围。此外,数字文献库还可以作为文化交流与传播的桥梁,促进大运河文化的国际传播,扩大其在全球范围内的知名度和影响力。

提高文化空间实践与表征的匹配度

一方面,丰富文化空间内涵与表现形式。深入挖掘大运河沧州段的历史文化、民俗文化、商业文化等多元文化内涵,将其融入文化空间的建设和运营中。通过举办主题展览、文化讲座、民俗表演等活动,让游客在游览过程中充分感受大运河文化的独特魅力。运用现代科技手段和创新思维,丰富文化空间的表现形式。例如,利用VR、AR等技术打造沉浸式文化体验空间,通过数字化手段记录和展示大运河文化遗产的历史变迁,开发具有运河特色的文创产品等。

另一方面,优化文化空间布局与功能定位。按照“河为线、城为珠,线串珠、珠带面”的理念,优化大运河沧州段的文化空间布局。将沿线的重要文化节点、旅游景区、生态公园等有机串联起来,形成整体协调、功能互补的文化空间体系。针对不同区域的文化特点和发展需求,明确各文化空间的功能定位。

此外,加强文化遗产保护,继续实施运河沿线文化遗产保护工程,在保护的基础上,积极探索文化遗产的活化利用方式。通过复原历史建筑、举办文化展览、开展非遗表演等活动,让文化遗产“活”起来,成为可感知、可体验的文化空间。

提升空间表征的群体体验

一方面,要加强线上线下与空间区域的深度融合。为此,相关部门需强化与各类媒介的合作,举办本区域和跨区域的联合宣传活动,有效提升沧州大运河文化的社会认知。例如,2024年由沧州市委网信办主办的“寻美大运河 云瞰新沧州”知名网络媒体沧州行活动,便邀请了人民网、新华网、央视网等二十余家媒体的编辑记者组成采访团,深入沧州肃宁、泊头、青县等地,运用图文、海报、视频、直播等多种媒介形式,深入挖掘并展示沧州在文化传承与利用方面取得的新成就,同时感受沧州产业发展的新活力,全方位展现沧州经济社会发展的新面貌。再如,2021年9月举办的首届大运河国际马拉松赛,以及同期承办的全国首届八极拳比赛、五人制足球赛、中国马术协会系列赛事、冰雪运动会等50余项体育赛事,共同为沧州大运河段打造了崭新的形象名片。

另一方面,要强化文旅产业的智能化发展。一是要鼓励区域内的旅游景区、工农业旅游点、文博场馆、高等级游客中心等旅游场所率先运用人工智能等前沿科技。同时,建立基于人工智能和大数据的景区实时信息发布与超前预测预警机制,提升景区应对突发事件的能力。二是要依托大数据、人工智能等新一代信息技术,深入挖掘游客的个性化需求,推动旅游纪念品的智能创新设计、智慧筛选与智能生产。此外,还应打造营销网上云平台,利用人工智能和大数据技术,快速分析并捕捉消费者需求的变化,优化旅游产品供给渠道,为消费者提供更加贴合其需求的旅游产品。

沧州市作为河北省内运河流经最长的城市,积极致力于大运河文化的保护、传承与利用工作。该市以中国大运河非物质文化遗产公园的建设为核心,充分利用大运河的非物质文化遗产等丰富资源,全面升级休闲、购物、沉浸式体验等多种业态。通过有机串联旅游景点、文化亮点和商业热点,沧州市成功打造了一条以大运河为主轴的精彩旅游廊道,形成了较为成熟的运河文化特色。

本文深入剖析了典型大运河城市——沧州市的大运河文化空间,旨在探讨以城市为立足点的大运河文化带文化空间的构建问题。基于此,通过对沧州市大运河文化空间的独特性和影响因素进行深入分析,期望能为沧州市乃至河北省其他运河城市大运河文化带的建设和发展提供具有实践价值的参考建议。具体而言,本文旨在进一步完善河北省大运河文化带的构建,进而带动河北省经济与社会的全面发展。

河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目“基于区域重大战略视野得大运河文旅融合发展研究——以大运河沧州段文化带建设为例”(HB23-QN033)阶段成果。