摘要:档案与记忆有着深切的关联,档案承载中国发展之记忆、铭刻中国精神之记忆、传播中国力量之记忆。现采用文献研究法、可视化知识组织方法,对国内数字记忆研究现状进行详细梳理,在此基础上提出区县档案馆的数字记忆实施路径,并以江宁区秦淮新河记忆工作为例,基于秦淮新河部分档案进行机构知识组织及其知识图谱的建立。

世界记忆工程于1992年由联合国教科文组织发起,我国记忆工程于2012年启动,目前全球已建设2400多个数字记忆项目。依据不同记忆对象,数字记忆可以划分为国家记忆、城市(区域)记忆、文化遗产记忆、事件性记忆。其中,国家记忆是以国家为对象开展的记忆项目,其主要目标是保护历史文化遗产、传承国家民族记忆,代表性项目有“中国记忆”“美国记忆”“加拿大记忆计划”“俄罗斯记忆”等;城市(区域)记忆是以城市或者地区为对象开展的记忆项目,承载着人们对城市或地区的认知、情感与价值认同,国内项目如“北京记忆”“上海城市记忆”“广州记忆”等,国外如“佛罗里达记忆(Florida Memory Project,FMP)”“纽约市皇后区记忆(Queens Memory,QM)”等;文化遗产记忆实践则是以文化遗产为对象开展的记忆项目;事件性记忆事件,即针对特殊历史事件所开展的记忆项目。

“十四五”时期,档案作为重要信息资源和独特历史文化遗产,其价值日益凸显,档案与记忆有着深切的关联,档案承载中国发展之记忆、铭刻中国精神之记忆、传播中国力量之记忆。2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《“十四五”全国档案事业发展规划》,提出“实施新时代新成就国家记忆工程”,这是记录党和人民奋斗史的宏大叙事。国家记忆、城市(区域)记忆等,都是数字中国建设背景下的数字记忆新形态,能够实现中华传统优秀文化的全景呈现、历史传承、活化利用等,这些记忆对于中华传统优秀文化的凝聚、传承与传播,以及文化产业发展都意义重大。

数字记忆国内研究现状

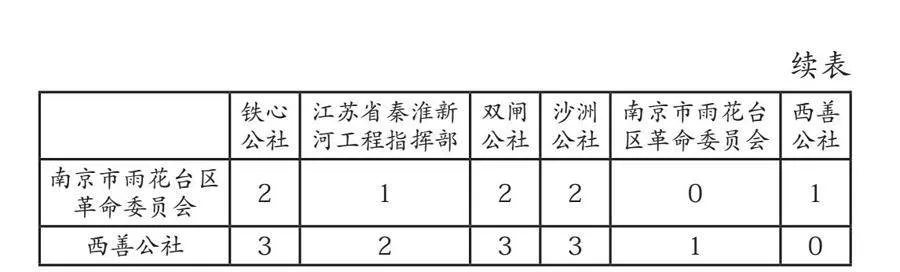

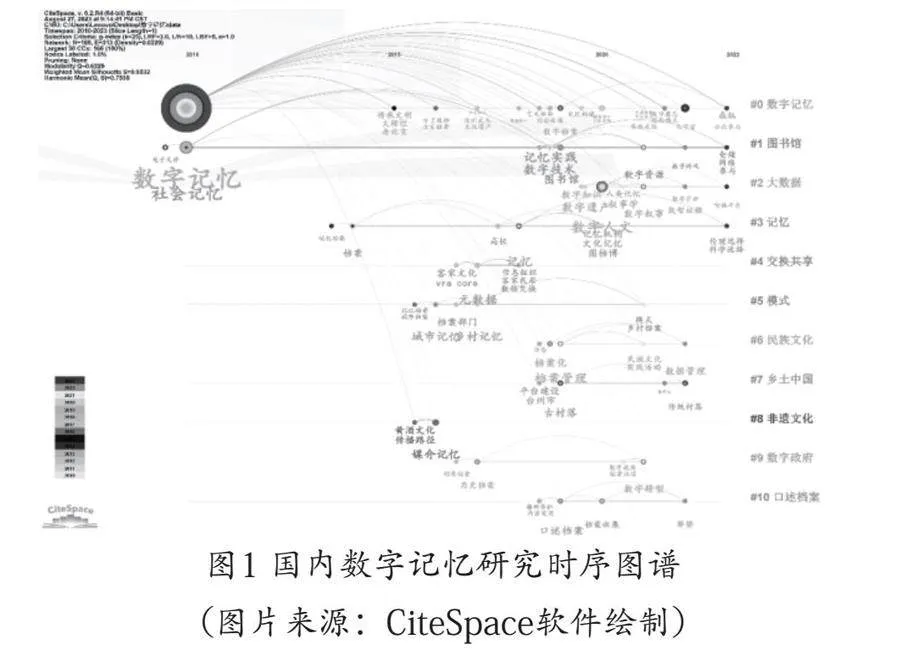

通过检索中国知网、万方数据中文数据库,获取国内有关数字记忆相关研究文献108篇。利用文献分析软件CiteSpace对108篇文献进行内容分析和时序图谱绘制,结果如图1所示。从图中可以看出,国内关于数字记忆的研究主题主要分布在“数字记忆”“图书馆”“大数据”“记忆”“交换共享”“模式”“民族文化”“乡土中国”“非遗文化”“数字政府”“口述档案”10个领域。在这10个主题领域中,“图书馆”是数字记忆的建设主体之一;“大数据”是数字记忆的技术支持;“交换共享”是数字记忆的重要建设导向;“模式”是数字记忆的建设要点;“民族文化”“乡土中国”“非遗文化”“数字政府”是数字记忆的建设背景;“口述档案”是数字记忆建设的主要对象之一。

数字记忆的构建模式。

在构建模式上,现有研究提出了社会化建构模式、参与式共建、“PDU”模型、城市文化记忆的数字化转译、基于数字人文技术的城市记忆资源开发路径等。其中,社会化建构模式是以集体记忆建构为目标,开发记忆产品或以推进个人数字记忆保存为基础,实现社会记忆资源的广泛存储[1]。参与式共建即从参与者角度,考察数字记忆建构主体及其相互关系与组织形式,形成适合我国国情的多主体、多层级共建模式,政府在宏观层面纵向管理、多元主体,在中观层面横向协作、公众,在微观层面网状式参与共建[2]。城市文化记忆的数字化转译即以数字人文和信息技术为手段,构建集专题展示、互动开放、联动延伸等为一体的综合性数字平台[3]。基于数字人文技术,城市记忆资源开发路径主要利用文本挖掘、关联数据、GIS、虚拟现实等数字技术,进行城市记忆资源的开发[4-7]。

数字记忆的构建主体

数字记忆的构建主体具有多元化特征,包括档案馆、图书馆、博物馆、社会组织、高校等。档案馆作为数字记忆建设的主体之一,是具有良好记忆资源的机构,可实现档案实体资源从数字技术到数字利用的全过程管理。自2002年青岛市档案局通过摄影摄像的形式记录青岛市的历史发展变迁,引发了全国各地“城市记忆工程”的建设热潮。从研究文献内容上看,现有文献主要围绕档案馆数字记忆的价值、跨机构聚合机制、构建路径、参与数字政府建设、参与城市记忆建构的可行路径等方面展开。

在图书馆作为数字记忆构建主体的研究方面,目前国内主要围绕公共图书馆社会记忆项目的特征、存在的问题、数字化记忆社会化构建、文化记忆机构价值共创、乡村数字记忆建设影响因素,以及个人数字记忆保存等方面展开研究。在实践层面,国内32家省级公共图书馆中,有6家已建成具有地方特色、呈现体系发展的社会记忆项目,如首都图书馆的“北京记忆”、湖南图书馆的“湖南红色记忆”、上海图书馆的“上海年华”等。

数字记忆构建中的技术支持。

在数字记忆的构建过程中,数字技术和方法是手段,涉及技术主要包括数字化保存技术、知识化开发技术、可视化呈现技术三个方面。其中,数字化保存技术涉及数字化转化、OCR识别、异构资源聚合等技术要点;知识化开发技术涉及知识抽取、语义组织、本体构建、知识挖掘、社会网络分析等;可视化呈现技术涉及地理信息系统、3D建模、VR、AR、知识图谱等。

江宁区秦淮新河记忆工作实施路径

对区县档案馆而言,城市记忆是重要记忆对象之一。在城市记忆构建过程中,需要对城市记忆进行相关资源采集、数字化加工、数字化存储、数字化呈现、数字化利用等,从而将城市记忆资源加工转换成可以保存、关联、共享、传播、利用的数字记忆形态。江宁区秦淮新河记忆实施路径主要包括秦淮新河多源、多类型档案资源的采集与数字化加工,以及数字化资源的知识组织和可视化呈现等方面。

秦淮新河档案资源的采集与数字化加工

基于档案的记忆资源分布呈现集中性与分散性并存的特点。部分资源集中保存于档案馆等文化机构,部分资源散存于民间及海外。秦淮新河记忆资源的采集和数字化加工是秦淮新河记忆工作的起点与基础,全面梳理秦淮新河有关资源,采用数字化技术与方法对多源、多类型的秦淮新河资源进行收集,以及整理、分类,形成系统化、数字化的秦淮新河档案资源。

1.资源采集的原则与方法。

在采集原则上,遵循类型多样、主体多源的原则,即采集的资源形态要多样化,涵盖文本、音视频、图片等;采集的来源多元化,来源不只限于档案馆,还包括图书馆、社会团体组织及个人等。在采集方法上,依据不同来源和类型档案,采用有针对性的方法将资源进行汇总,具体方式有挖掘馆藏、广泛征集、即时记录和访谈记录等。

2.采集的资源主题范围。

采集的资源主题范围涵盖秦淮新河概貌档案,主要涉及其历史沿革、发展历程等;秦淮新河建设与管理档案,涉及其建设、规划、交通、水利、环保等;秦淮新河活动档案,涉及其重要会议、重大决策、著名人物等。

3.资源数字化加工与数据化处理。

数字化加工即对非数字形态的秦淮新河记忆资源进行载体转换与迁移,如纸质文献的数字化扫描;缩微胶片、录像资源从模拟信号转化为数字信号;实物资源的电脑绘图、三维影像模拟处理等。数据化即在数字化的基础上,提取机器可以理解的数据形式,为下一步数字记忆场构建中的文本挖掘、关联数据、知识图谱等开发提供基础。

秦淮新河数字化资源的知识组织与呈现

秦淮新河记忆数字化资源的组织主要是对多源、多类型的秦淮新河数字化档案资源进行整理,以及分类、描述、知识关联。异构性是数字化档案记忆资源的重要特性之一。异构记忆资源全方位记录着秦淮新河发展变迁的各个方面,不论资源的载体、呈现形式如何,资源的完整连续属性不会改变。鉴于此,一方面,基于档案管理流程,对秦淮新河数字化记忆资源进行整理、分类和著录,实现记忆资源的科学存储;另一方面,利用知识组织与知识关联,深度组织与挖掘秦淮新河记忆资源的内容联系,如“人物—事件”“机构—机构”“事件—地点”“人物—地点”等类型的关联,为数字记忆场的构建提供基础。

本研究以部分秦淮新河档案为例,通过对档案中所包含的“机构”进行机构名标引、词频统计、共现矩阵建立以及可视化呈现,搭建秦淮新河数字记忆场中的“机构”知识图谱。在构建过程中,机构名标引采取人工标引形式,词频统计和共现矩阵利用计量软件COOC构建,知识图谱则通过软件Gephi实现。

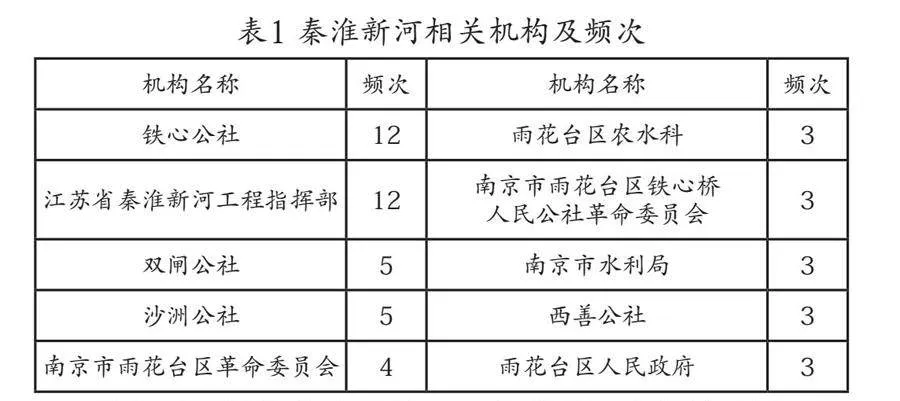

在该批秦淮新河档案中,共涉及126个机构,其中仅出现1次的机构共99个,如“刘家村生产队”“东山公社”“双闸公社革委会”等,占比78.6%;出现2次的机构有17个,如“雨花台区计委”“梅山铁矿”“太山大队”等,占比13.5%。表1列出了该批档案中频次为3次以上的机构名称,这些机构在秦淮新河档案中出现频次相对较高,说明其与秦淮新河建设关联较为密切,如“铁心公社”“西善公社”“南京市雨花台区革命委员会”等。

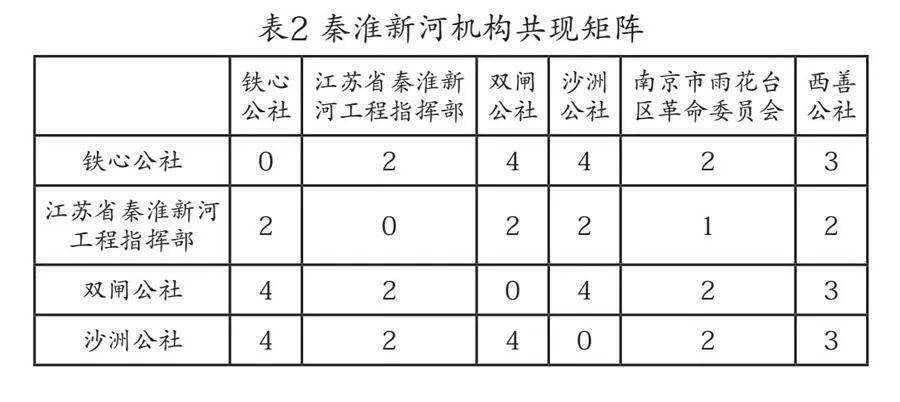

将标引后的机构名称按COOC软件所要求的格式导入该工具中后,得到秦淮新河相关机构的共现矩阵。表2为共现矩阵部分内容,通过建立共现矩阵可以发现部分机构之间关联紧密程度,共现频次越高,则紧密程度相对较高,如“双闸公社”和“铁心公社”的共现频次为4,“西善公社”与“铁心公社”的共现频次为3。

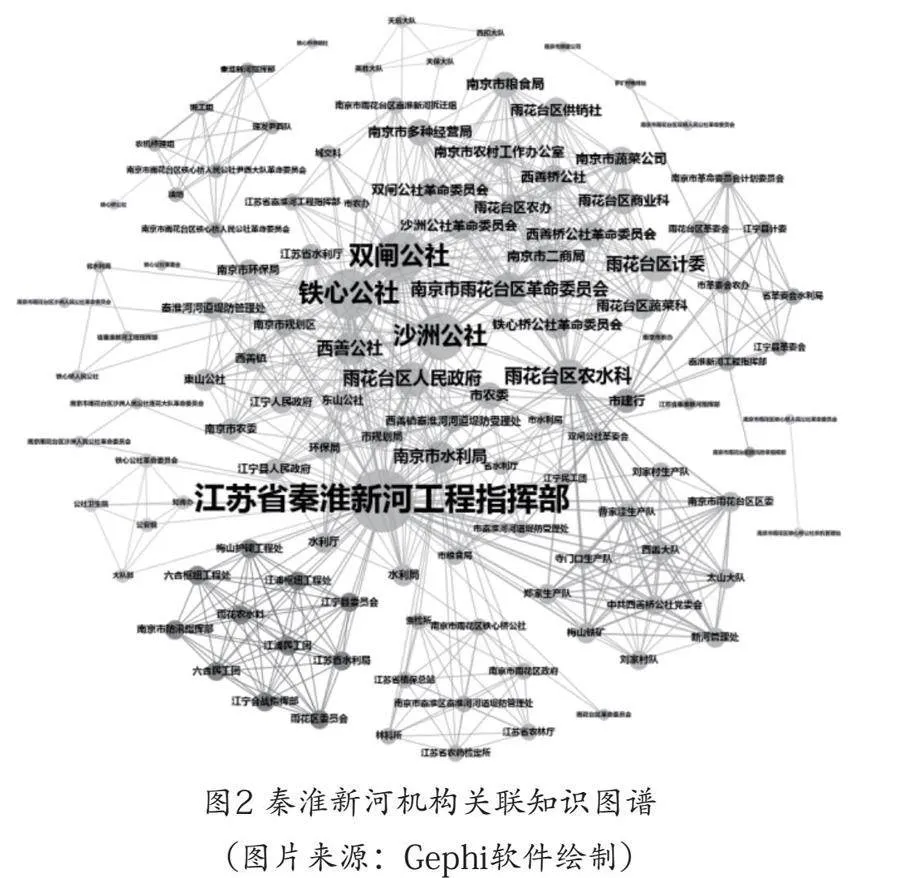

Gephi作为一款社会网络分析软件,能够对网络中的各种主题进行聚类,并通过不同颜色进行标识,用以区分不同群组。节点越大,说明该节点对相关节点有较强的影响力。根据秦淮新河机构频次及贡献矩阵,利用Gephi软件绘制机构关联知识图谱(如图2),从图谱中可以看出“江苏省秦淮新河工程指挥部”节点最大,影响力较高,其次为“铁心公社”“双闸公社”“沙洲公社”等,且这几个机构之间关联紧密。

数字记忆是数字中国建设的重要内容之一。档案与记忆关联密切,区县档案馆作为基层档案机构,在数字记忆建设中发挥着重要的作用。本研究基于江宁区档案馆秦淮新河记忆工作实践,提出可以从多源、多类型档案资源的采集与数字化加工工作出发,通过对档案数字化资源进行语义知识组织以及知识图谱构建,实施区县档案馆的数字记忆工作。该实施路径能够实现对档案资源语义层面的深度开发与利用,且具有一定的普适性,能够为区县档案馆数字记忆工作提供有效价值参考。

本文系2023年度江苏省档案科技项目“新时代新成就江苏记忆工程区县档案馆实施路径研究——以江宁区秦淮新河记忆工作实践为例”(2023-6)研究成果。

(作者单位:朱玉红:南京市江宁区档案馆;刘丹:金陵科技学院人文学院)