人工智能给出版业送来了第一生产力,给出版业带来了新的机遇。面对飞速发展的人工智能技术,出版社向内进行出版流程智能再造显得迫在眉睫,而出版流程智能再造将直接影响出版审校人员的工作方式。传统出版领域审校人员配比少与工作量巨大这个“老大难”问题一直存在,而人工智能时代出版审校人员将面临强度更大、难度更高、情况更为复杂的工作,不得不说这对出版审校人员来说是双重考验。如何应对新的变化和积极迎接挑战,是出版审校人员迫切需要思考的问题。

内容高质量需要出版审校把关

数字出版首要保证内容高质量

推动出版业高质量发展是“十四五”时期我国出版工作的主题。5G、区块链和人工智能等新技术加速了传统出版与新兴出版的融合,未来的数字出版在正确的政治导向指引下,继续向主题出版、精品出版和融合出版的方向发展。毋庸置疑,数字出版首要保证内容高质量。

出版审校的重要性是出版界普遍共识

列宁同志曾经说过:“最重要的出版条件是:保证校对得很好。做不到这一点,根本用不着出版。”校对作为编辑工作的延续,是出版的最后一项工作,直接关系出版物的质量。

数字出版环境下,校对人员的语境、修辞、逻辑等问题面临更大挑战,日益呈现“校对编辑化”趋势,其工作重点逐渐由简单校对向审校过渡。原新闻出版总署署长柳斌杰曾强调:“中国的出版要走在世界前列,必须从质量问题抓起,全行业都要树立质量第一的思想,做什么事情都把质量摆在第一位。相应地,质检工作的地位要给予充分保证,把它放在综合性、全局性的工作上去对待,支持质检中心履行质量监测、监管、检查的责任。”出版界泰斗聂震宁先生说:“网络时代,无论是纸质书籍,还是数字化、网络化的产品,要做成精品,同样需要从多方面把握质量,一时的流行只能说明其在商业上的成功,只有真正的精品才能经得起时间的检验。”

作为出版生产线上出版物内容质量的最后一个关口,从校对到审校,都在严防死守质量大关,这是出版的“红线”。在“质量至上”的指挥棒下,审校工作非常重要。

出版流程智能再造给审校工作带来新变化

人工智能时代正在加速到来,出版社也将适时推进出版流程智能再造,以支撑传统出版业务和数字出版业务,使传统图书和数字产品的生产制作和发行向一体化、协同化和同步化发展。随着智能选题策划、智能审校、智能数据加工越来越融入传统出版领域,出版流程智能再造给出版审校工作带来了新变化。

无纸化办公是发展趋势

未来的协同编纂系统会更多地支持智能校对软件进行数字化在线校对,那么现有的纸质校对模式和传统的折校法、读校法等校对方式将会被改变。经过无纸化转变,比对原稿的校异同环节减少了,节省了生产时间,满足了数字化时代快速出版的要求。

在线审校是基本的工作方式

在线协同审校模式借助专业的在线工具或平台,实现多人实时、跨地域协作。目前,审校也有借助微信、QQ等即时交流平台办公,节省时间成本。未来,智能编辑加工过的稿子将通过互联网终端共享给审读人员,打破时空限制,使审校人员及时完成远程审校工作。在线审校加速了稿件流转,缩短了出版物生产周期,极大地提升了审校效率和质量。

智能化工作模式是常态

传统稿件编排的“三校一读”模式、人工+校对软件模式和智能审校系统是数字化出版环境下审校工作通常采取的三种模式。随着软件技术的升级改造,智能审校模式将成为首选并且常态化。

相较传统出版模式,人工+校对软件模式能够快速进行统一查找,还能补足人工所遗漏的标点符号不全以及字词等硬伤。目前,全国95%以上的出版社都在用的黑马校对软件,具有10000亿文字的高质量语料,包含800万条错误规则库、8000万条大规模专业库和79个专业词库。但是,它的核心还是基于词库、规则以及自然语言的理解技术,校对维度相对简单,误报较高,对用户造成的干扰较大,字词审校之外的能力偏弱,普适性较低。

基于大数据智能、群体智能,自然语言处理等理论和技术,方正智能辅助审校系统处理单篇10万字左右的稿件平均用时不超过2分钟,凤凰智能校对系统的敏感词精确率可达98%,其错别字精确率可达到92%。未来,相关机构还将为编校印发环节所涉及的数据构建出版机构私有链,通过专业知识体系标引的审校区块数据,反映相同或相似稿件在不同的历史阶段所共同出现的审校问题,总结和归纳“易错审校问题”数据库。每次发稿时过一遍“易错审校问题”数据库,就能一次性系统地查错,避免重复性劳动,审校人员可以把更多的精力放在其他差错上。智能化工作模式不仅节约了审校时间,还能提升审校质量,为数字化出版提供了基本保障。

出版审校人员适应新变化,迎接挑战

人工智能时代下,随着自然语言处理、图像识别、声纹识别等人工智能技术在出版领域的广泛应用,传统模式下的审校工作人员一方面要适应新科技带来的便利;另一方面也要迎难而上,勇于面对智能化模式带来的新问题和挑战。

第一,工欲善其事,必先利其器。审校人员要关心出版动态走势,保持对智能技术的好奇心,了解并能运用智能审校软件的各种功能,了解人工智能与出版业务流程结合的原理以及未来的趋势,常学常新,将新技术拿来为己所用。

第二,随着数字化出版物数量不断增加,出版周期要求越来越短,智能化在线审校会面临时间紧、强度大、难度高等复杂问题。首先,在电子版本的校对过程中,前期音近字、形近字差错会增多;使用各种文字输入软件,自带“联想”功能,造成文字录入容易出现习惯性差错。这些差错本身不含别字,校对软件无法识别,需要人工逐字研判。其次,利用有线或无线网络传输数据,其间受传输介质等因素影响,导致文字丢失、图片和表格变形等问题,给审校工作带来较大困难。数字化出版物可能存在多个版本,需要审校人员进行核对和确认。语言和格式可能与传统出版物不同,需要审校人员适应和处理。

第三,虽然人工智能技术可以在一定程度上取代审校工作中一些重复性、机械性的劳动,但它并不能完全取代审校工作中需要的逻辑性、思辨力和人际交往能力;加之智能审校系统本身的不足,这就对审校人员提出了更高的要求。

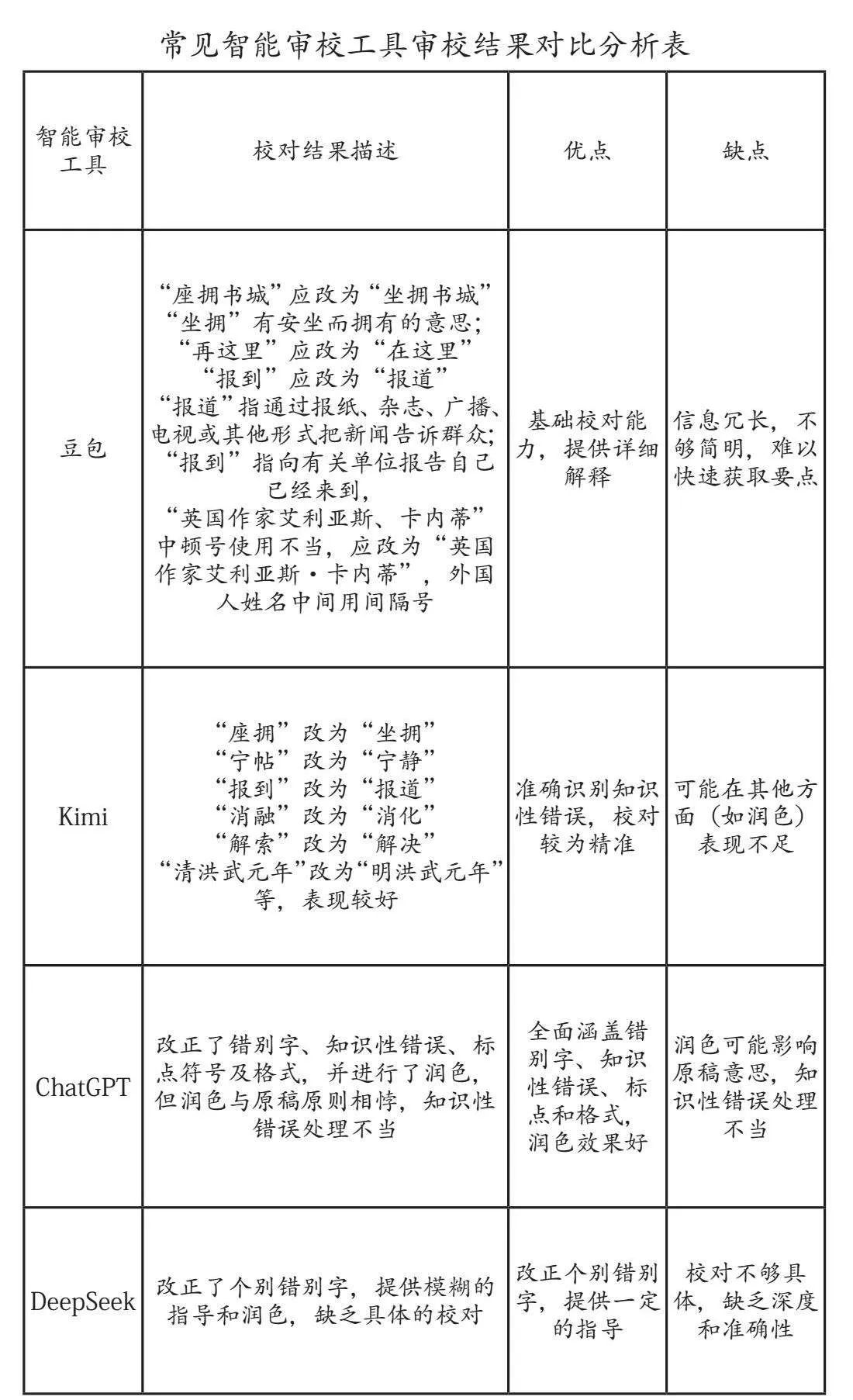

我们试着用时下流行的人工智能软件豆包、Kimi、ChatGPT和DeepSeek对下面这段文字进行校对,看看它们给出的答案是怎样的。

这是第五届“编辑之友杯”山西省新闻出版单位青年编校大赛的试题,其中几处明显的校对错误是:座拥/第四行未接排/艾利亚斯、卡内蒂/“美在田园”空距不等/“是否也可这么说”句没加引号/以至/报到/清洪武元年。我们把豆包、Kimi、ChatGPT和DeepSeek审校的结果列举如下。

豆包改正了一些错别字还有标点,还进行了解释,对于专业审校人员来说,得到的信息不够简明;Kimi可取的是除了改正错别字,它把知识性硬伤“清洪武元年”挑出来改对了;ChatGPT的答案从错别字到知识性错误、标点符号、格式,它都有改正,并且还进行了润色加工——“但没有了座拥书城的一份宁帖”,它改成了“但会失去拥有一片宁静书城的心满意足”“更要命的是”它改成了“更令人头疼的是”,它的润色固然没错,但与校对工作对原稿负责的原则是相悖的;它对“清洪武元年”这个知识性错误,直接删掉了“清”,改得差强人意;DeepSeek改正了个别错别字,更多的是模糊笼统性指导以及对文稿的加工润色。综合这几种智能产品的结果也得不到100分的答卷。

可见审校人员在尊重原稿和保证质量万无一失的审校过程中发挥着积极的主观能动性,其充满智慧的头脑进行的创造性和思辨性活动是不可替代的。

面对挑战,出版审校的应对策略

面对挑战,出版审校如何做到处变不惊,应对自如?“坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度,是保证我国文化建设正确方向、更好担负起新时代使命任务的必然要求”,黄坤明同志在《坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度》中明确指出了这一点。要坚持正确的政治导向,出版界前辈邹韬奋“乐其业,尽其职,负其责,精其术,竭其力”的职业操守也是我们做出版工作的精神引领。有了这两大精神法宝,出版审校人员面对人工智能时代的挑战和难题定能泰然处之。落到实处就是要诚实做人、踏实做事,勤勤恳恳、戒骄戒躁,保持对文字的敏感性,养成创造性思维,活到老学到老。

持之以恒,培养对文字的敏感性

审校工作除了持之以恒的坚守,日积月累的文字敏感度也是最好的经验总结。在人工智能出版时代更需要培养对文字的敏感性。大到语句歧义、逻辑错误,小到格式、同音字、形近字等,一不留神可能就被忽略了。培养对文字的敏感性,一眼辨错,工作起来得心应手,事半功倍。

干一行爱一行钻一行,养成创造性和批判性思维

业精于钻。审校人员只有深入钻研,才能不断去质疑、探索和发现新问题,并激活创造性思维和批判性思维。审校的原则是尊重原稿,但是在面对知识性、常识性差错时,审校人员的创造性思维和批判性思维尤为可贵。

虚心向学,活到老学到老

不论是人工智能时代对新科技的学习和应用,还是作为审校专家向广博知识面发展成“杂家”的专业素养要求,审校人员在工作和生活中都要保持积极向上的学习心态,做到“上知天文,下知地理,文经武律,以立其身”。

一是面对出版流程智能再造,审校人员要主动学习,学习新科技、探索新问题,与人工智能协同合作,借助人工智能提高审校效率。二是全面了解和关注与审校相关的报纸、期刊和工具书,及时更新知识储备,使出版物语言文字合乎规范,改和不改都做到有理有据。三是出版社应组织专家进行审校业务培训,审校人员要博采众长,向市场及同行看齐。

出版审校人员俨然站在历史的新起点,务必要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,回应时代之需,担国家之任,急行业之需,积极成长为优秀的审校人才。比尔·盖茨说,人工智能时代充满了机遇和责任。在可预见的未来,出版审校将是人机协同的“共智模式”,审校工作者应该坚守初心,保持高度的责任心和使命感,让智能工具为己所用,以出版业“十四五”规划为指引,在出版业数字化转型时期积极向创新型、应用型、复合型人才发展,当好出版业高质量发展的“守门员”,引领出版业高质量发展,为建设文化强国、出版强国服务。

(作者单位:人民文学出版社有限公司)