摘 要:本文基于价值共创理论,以京杭大运河天津段为例,运用质性分析方法探讨供需主体下非遗旅游目的地形象提升策略。研究发现:京杭大运河天津段管理组织侧重于场景营造、文化认同、遗产赋存等方面的形象塑造,而游客感知更多的是符号象征和设施建设维度。据此,本文基于DART模型提出建设高互动性、易获取、低风险、高透明度的主客价值共创平台,优化游客体验,为京杭大运河非遗旅游形象提升与传播提供可行路径。

关键词:非遗旅游;旅游目的地形象;京杭大运河天津段;价值共创;DART模型

中图分类号:F592.7;G114 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2025)04(b)--04

非物质文化遗产(简称“非遗”)是指被各社区、群体、有时是个人视为其文化遗产的各种习俗、表演、表现形式、知识和技能,以及与之相关的工具、物品、工艺品和文化场所[1]。2023年,天津市文化和旅游局发布的《天津市非物质文化遗产与旅游深度融合发展实施方案(2023—2025年)》提出,深入挖掘京杭大运河天津段非遗项目,将非遗融入京杭大运河文化带建设[2],明确了京杭大运河文旅融合的发展方向。

在非遗旅游中,旅游目的地形象作为个人或团体对目的地感知的重要心理表征,在游客的旅游决策和游后评价中起到关键作用。作为线性世界文化遗产,京杭大运河呈现出空间跨度大、行动主体复杂、价值内容多元等特征,在与旅游融合发展的过程中,会涉及包括居民、游客、政府、旅游企业、民间社团等在内的众多利益相关者[3]。在众多主体互动的过程中,如何统筹众多关联因素,提升游客文化体验感,最终实现整体旅游形象提升,是目的地政府作为主导力量需要解决的难题。此外,为了更有效地塑造旅游目的地形象,并实现营销效果的最大化,确保游客能够全面认识目的地,需要从供需两个层面同时分析旅游目的地形象,实现官方投射形象和游客感知形象高度统一。

基于此,本文以京杭大运河的天津段为研究案例,运用质性分析法,分析“投射-感知”形象差异,并从价值共创视角探讨如何调整供需双方在旅游形象传播路径上的认知偏差,以期为目的地管理组织制定更准确的营销策略,并为改善旅游目的地形象提供有益的启示。

1 研究现状

1.1 非物质文化遗产与文旅融合

非物质文化遗产是非遗旅游目的地的核心吸引物。它不仅是一种文化表现形式,也是一种代代相传的知识与技能传递方式[4]。游客喜欢体验不同的表演艺术、社交节日、地方美食和传统手工艺,把非遗与旅游相融合,不仅有助于保护和发展非遗资源,还承载着旅游目的地形象再塑与传播的功能[5]。并且,合理的旅游开发能保护非遗资源的活态性,有助于提升遗产文化内涵[6]。

1.2 价值共创与DART模型

目前,价值共创的主流研究包括两类分析视角:消费者主导逻辑[7]和服务主导逻辑[8]。Prahalad和Ramaswamy在消费者主导逻辑的基础上提出DART实践模型[9],包括对话(Dialogue)、获取(Access)、风险评估(Risk assessment)和透明性(Transparency)四个模块。该模型中,“对话”意味着企业和消费者必须成为平等的共同问题解决者;“获取”意味着为消费者提供获取信息的渠道或工具;“风险评估”是对企业或消费者可能造成损失的评估机制;“透明性”可解决企业与消费者之间信息不对称的问题[10]。

1.3 旅游目的地投射形象与感知形象

Hunt(1975)首先提出旅游目的地形象的概念,将其理解为个人或群体对一个目的地的信念、感知和印象的总和[11]。之后,学者们对其构成产生了不同看法,尚未统一。Bramwell和Rawding(1996)提出得到广泛认同的“投射-感知”形象结构[12]。投射形象是指官方通过各种媒体渠道在旅游市场建立和推广的形象。目的地管理组织向游客展示官方宣传信息,如交通指南、节庆活动、发展政策等,包括文本、图像和视频等形式[13]。感知形象是在游客或潜在游客心目中的旅游目的地形象,包括自我认知、旅游感受等。也有学者从供给和需求的角度理解,认为两者之间存在“传递-接收”和“建构-解构”的因果关系[14]。只有供应方传递与需求方接收的目的地形象精准对接,才能更好地满足游客需求,实现旅游目的地的有效营销。

2 研究设计

2.1 案例地选取

本文选取京杭大运河天津段作为研究案例。2014年,京杭大运河入选《世界文化遗产名录》,京杭大运河天津段作为京杭大运河北部的重要区段,流经静海、西青、南开、红桥、河北、北辰和武清七个区。除了运河固有的运输、排洪等基本功能外,沿岸还有各式非遗展演活动,吸引了全国各地的游客,这些都为数据收集奠定了坚实基础。

2.2 数据来源与处理

截至2024年7月,本文以“京杭大运河天津段+非遗旅游”为关键词,在天津市政府网站检索,共得到105条宣传数据。删除无关信息,共获得官方宣传文本152524字符,作为京杭大运河天津段官方投射形象的分析数据;以同样的检索方式,在携程旅行网、去哪儿网站检索,共得到50篇游客游记,删除无关信息,共101043字符,作为京杭大运河天津段感知形象的分析数据。

2.3 研究方法

质性分析方法中的内容分析法能够将原本非系统、非量化的符号性内容(如文本、图像、音频等)转化为结构化的定量数据,进行深入分析与科学推理[15]。本文在官方与游客两类网站平台上,利用八爪鱼采集器爬取相关评论数据后进行分词处理,统计官方和游客视角的非遗旅游目的地形象特征。

3 京杭大运河天津段非遗旅游形象维度及对比分析

3.1 京杭大运河天津段非遗旅游形象因子及维度

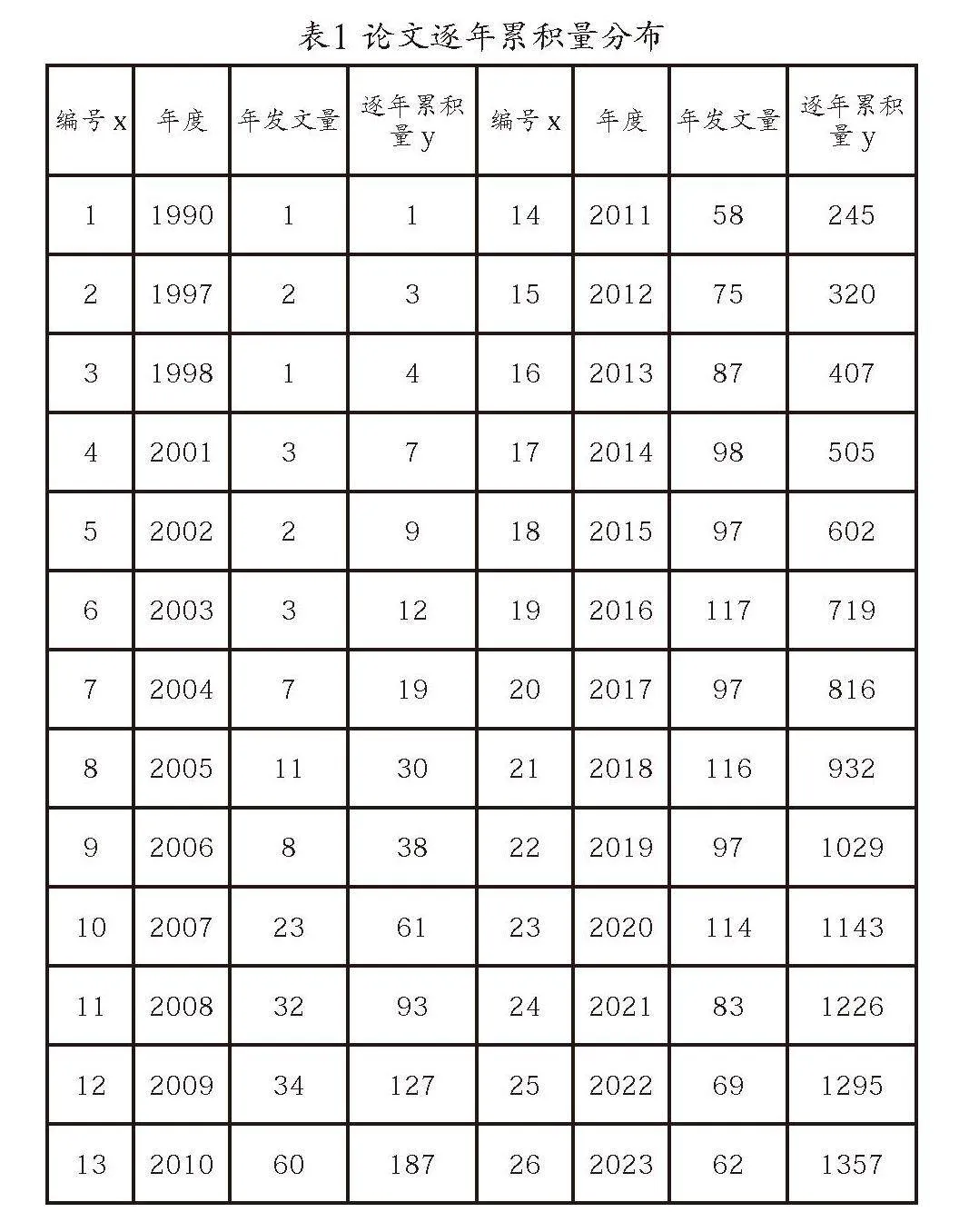

高频词分析是文本处理中的重要环节,它对于理解文本内容、挖掘文本价值具有重要意义。本文使用ROST CM6软件作为分析工具,并对研究文本进行深入解读,分别抽取了京杭大运河天津段非遗旅游投射形象与感知形象的高频词汇,进一步分析。以提取的高频词为基础,参考文献梳理结果,将京杭大运河天津段非遗旅游形象,从供需视角划分为场景营造、文化认同、遗产赋存、符号象征、设施建设5个维度及12个构成因子(表1)。

3.2 “投射-感知”形象维度对比分析

由表2可知,京杭大运河天津段的官方宣传与游客感知存在较大差异,尤其是市场需求视角下认知形象契合度低于政府支持。其中,五个维度相差的百分比排序依次为设施建设(48.98%)gt;文化认同(44.28%)gt;符号象征(31.38%)gt;遗产赋存(8.82%)gt;场景营造(3.72%)。

图1 非遗旅游目的地“投射-感知”形象雷达图

第一,官方与游客所处立场不同,在旅游设施的维度上所关注的内容及表达方式存在显著差异。官方更倾向于强调景区管理水平层面旅游设施的作用,例如“游船非遗展”(GF_007)、“连锁酒店、主题酒店、度假村、房车营地、民宿等多种旅游住宿接待设施”(GF_028),游客则更加聚焦于那些与其游览体验直接相关的服务方面,如公共设施的完善性、配套服务的周到程度等。例如“机场大巴15元,大约四十分钟左右……地铁都是两块钱……房间很宽敞,有窗,服务态度还是很不错的”(YK_050)。

第二,在文化认同维度中,官方宣传注重弘扬文化认同感和自豪感,政府推文频繁出现“加强京杭大运河文化保护传承利用”(GF_043),而游客对于参观特定文化聚集区“民俗馆”(YK_012)、“天津非遗文化展览馆”(YK_011)的感受显著。

第三,关于符号象征,多数游客注重的是标志性景区景点的打卡拍照,例如“金钢桥也成了拍三岔河口的最佳位置,特别是夜幕降临,天津之眼的灯点亮,非常漂亮”(YK_022)。官方宣传主要体现“摩天轮的巨大客流潜力”(GF_098)、“杨柳青京杭大运河国家文化公园和京杭大运河海河文化旅游带”(GF_101)的打造。

第四,“场景营造”“遗产赋存”维度中因子差异比较大的是节点功能、线性体验、非遗项目。首先,“节点功能”通常是指旅游线路中关键地点的服务功能或吸引力。出现较大差异意味着在旅游规划中对节点功能的预期过于理想化,而在实际运营中因设施问题、服务质量参差不齐等,未能满足游客的期望,导致感知形象的下降。其次,关于线性体验,官方形象投射体现在举办“2024年全国行走京杭大运河全民健身健步走活动”等(GF_004)节事节庆活动,强调旅游的绿色、生态视角。而游客主要关注徒步时的同行者、自身体验等,例如“和这位71岁的驴友远足者(宋先生)协商,徒步行走京杭大运河的天津段,在锻炼自身的前提下……加深历史了解京杭大运河文化”(YK_002)。最后,非遗项目的独特性和复杂性要求游客具备一定的专业知识和欣赏能力,加之部分非遗项目在旅游开发中的程度不一致,导致游客的感知体验与预期存在偏差,进而影响旅游形象。

4 基于DART模型的非遗旅游形象提升策略

本文将经典的利益协调模型DART引入非遗旅游形象提升研究中,并以价值共创理论框架构建非遗旅游形象提升策略。理论的引入基于以下几点,其一,多元主体是京杭大运河非遗与旅游融合发展的典型特征,无论是政府、企业,还是社区居民、游客,均有其自身的利益诉求。其二,基于该理论的策略输出是依据“消费者主导逻辑”,期望通过合理的方式激发游客的参与热情,促使游客成为旅游可持续发展问题的共同解决者,开拓旅游形象提升与传播的新视野。已有学者基于价值共创理论,为旅游目的地职能部门提供驱动其他主体积极参与的实践路径[17]。

基于以上考虑,本文主要关注由政府主导、游客共同参与的供给过程,并采用DART模型分析解决认知不对等问题,针对差异较大的“设施建设”“符号象征”“文化认同”维度,从目的地管理组织视角提出改进建议。

4.1 对话:价值主张匹配价值诉求,建构非遗旅游体验

非遗旅游是通过旅游的形式协调国家、社会与个体关系[18]。在对话阶段,一是可以创建多元主体参与机制,政府机构邀请游客、社区居民、非遗传承人、旅游企业等多方主体参与对话。二是可以建立定期沟通机制,如组织非遗旅游论坛、京杭大运河天津段非遗研讨会等,促进各方信息交流和意见整合。三是鼓励游客表达需求与期望,通过问卷调查、面对面访谈等方式,深入了解游客及社区居民对于基础设施建设需求及非遗资源的维护期望。通过整合各方意见,形成非遗旅游可持续发展的共识和目标。

4.2 信息获取:畅通信息获取渠道,形成文化价值共识

目的地管理组织需要提供并完善多种旅游服务信息渠道。第一,可以拓展全方位信息渠道,除了官方网站以外,还要挖掘视频号、社群等高效低成本的信息传播途径。第二,提高信息渠道的质量,确保信息的及时性与综合性,避免信息滞后或遗漏,为共同创造游客和目的地管理组织价值奠定良好的基础。第三,在市场推广与营销阶段,制定有效的市场推广策略,与知名旅游平台、线上OTA平台及线下旅行社等建立合作关系,借助线上线下多种渠道宣传非遗旅游的独特魅力。

4.3 风险评估:构建风险防范机制,营造合作共创氛围

关于风险机制的建设过程,其一,加强与社区、旅游企业和游客的沟通与合作,共同制定应对策略,形成风险共担、利益共享的机制。其二,通过教育和培训提高从业人员和游客对非遗的保护意识,增强非遗旅游的可持续性。其三,利用现代信息技术,如大数据分析、动态监控等,对非遗旅游活动进行实时监控和管理,及时发现并处理风险事件。

4.4 透明性:提高信息透明性,创造社会公共价值

首先,满足信息公开的前提条件,公开非遗旅游项目的相关信息,如非遗项目产品详情、价格标准等;定期发布非遗旅游发展的报告和数据,让公众了解京杭大运河非遗旅游的最新动态。其次,加强监管与反馈力度,建立有效的监管机制,对非遗旅游项目进行监督和评估;鼓励游客和社区居民对非遗旅游项目进行评价和反馈,及时发现问题并进行改进。以高场景体验性和高产品创新性使非遗价值契合游客价值,实现供需双方的高阶价值共创。

5 结语

本文采用质性分析法,基于价值共创理论视角,探讨并解决官方宣传文本和游客旅游评论中传递的目的地形象偏差,研究结论如下:(1)供需视角下对于京杭大运河天津段的非遗旅游形象塑造存在差异:政府支持视角主要关注在“场景营造”“文化认同”“遗产赋存”维度,而市场需求体现在“符号象征”和“设施建设”维度。(2)构建基于DART模型的京杭大运河天津段非遗旅游形象的价值共创体系。在理论层面,将价值共创理论作为解决京杭大运河天津段“投射—感知”形象差异具有可行性,进一步丰富了供需视角下非遗旅游目的地形象提升的实现路径。在实践层面,从供给侧出发,结合官方与游客认知形象差异点,能够指导非遗类旅游目的地形象提升与传播。研究存在的不足在于仅从官方和游客两个视角,分析了目的地的认知差异。未来的研究可以扩展为,价值共创过程中涉及的其他利益群体,并考察传统技艺、传统医药等不同非遗资源的感知差异。

UNESCO.保护非物质文化遗产公约[EB/OL].(2003-10-17)[2024-10-09]. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132540_chi.

天津市文化和旅游局.天津市印发非遗与旅游深度融合发展实施方案[EB/OL].(2023-10-8)[2024-10-09].https://www.ihchina.cn/news2_details/28181.html.

宋晓,梁学成,张新成,等.非遗进景区:多主体价值共创的逻辑与机制: 多案例研究[J].旅游学刊,2022,37(11):85-100.

安学斌.21世纪前20年非物质文化遗产保护的中国理念、实践与经验[J].民俗研究,2020(1):19-29+156-157.

宋立中.国外非物质文化遗产旅游研究综述与启示: 基于近20年ATR、TM文献的考察[J].世界地理研究,2014,23(4):136-147.

李江敏,李薇.非物质文化遗产的旅游活化之道[J].旅游学刊,2018,33(9):11-12.

Prahalad. K, Ramaswamy V, Co-opting customer competence[J]. Harvard business review, 2000,78(1):79-87.

Vargo. L, Lusch. F, Evolving to. new dominant logic for marketing[J]. Journal of marketing, 2004,68(1):1-17.

Prahalad. K. Ramaswamy. .Co-creation experiences: The next practice in value creation[J].Journal of Interactive Marketing, 2004, 18(3):5-14.

张洁,蔡虹,赵皎卉.网络虚拟环境下基于DART模型的顾客参与价值共创模式研究: 以日本企业无印良品为例[J].科技进步与对策,2015,32(18):88-92.

Hunt. D. Image as. factor in tourism development[J].Journal of Travel Research,1975,13(3):1-7.

Bramwell, B.,. Rawding, L. Tourism marketing images of industrial cities[J]. Annals of Tourism Research, 1996,23(1): 201-221.

Picazo. ,Moreno-Gil. .Analysis of the projected image of tourism destinations on photographs:. literature review to prepare for the future[J]. Journal of Vacation Marketing,2019,25(1):3-24.

董引引,曲颖.感官刺激如何激发情感: 多感官旅游体验对目的地依恋的持续性影响机制[J].旅游科学,2022,36(2):101-121.

王雨莎,高凌云,张高军.基于社会图式理论的目的地形象错位与调控研究: 以丁真现象为例[J].旅游学刊,2024,39(6):101-114.

陈波,延书宁.场景理论下非遗旅游地文化价值提升研究: 基于浙江省27个非遗旅游小镇数据分析[J].同济大学学报(社会科学版),2022,33(1):20-32.

韦鸣秋,白长虹,华成钢.旅游公共服务价值共创:概念模型、驱动因素与行为过程: 以杭州市社会资源国际访问点为例[J].旅游学刊,2020,35(3):72-85.

张朝枝,杨继荣.建构与协商:文化遗产与旅游的关系再认识[J].旅游学刊,2022,37(11):75-84.