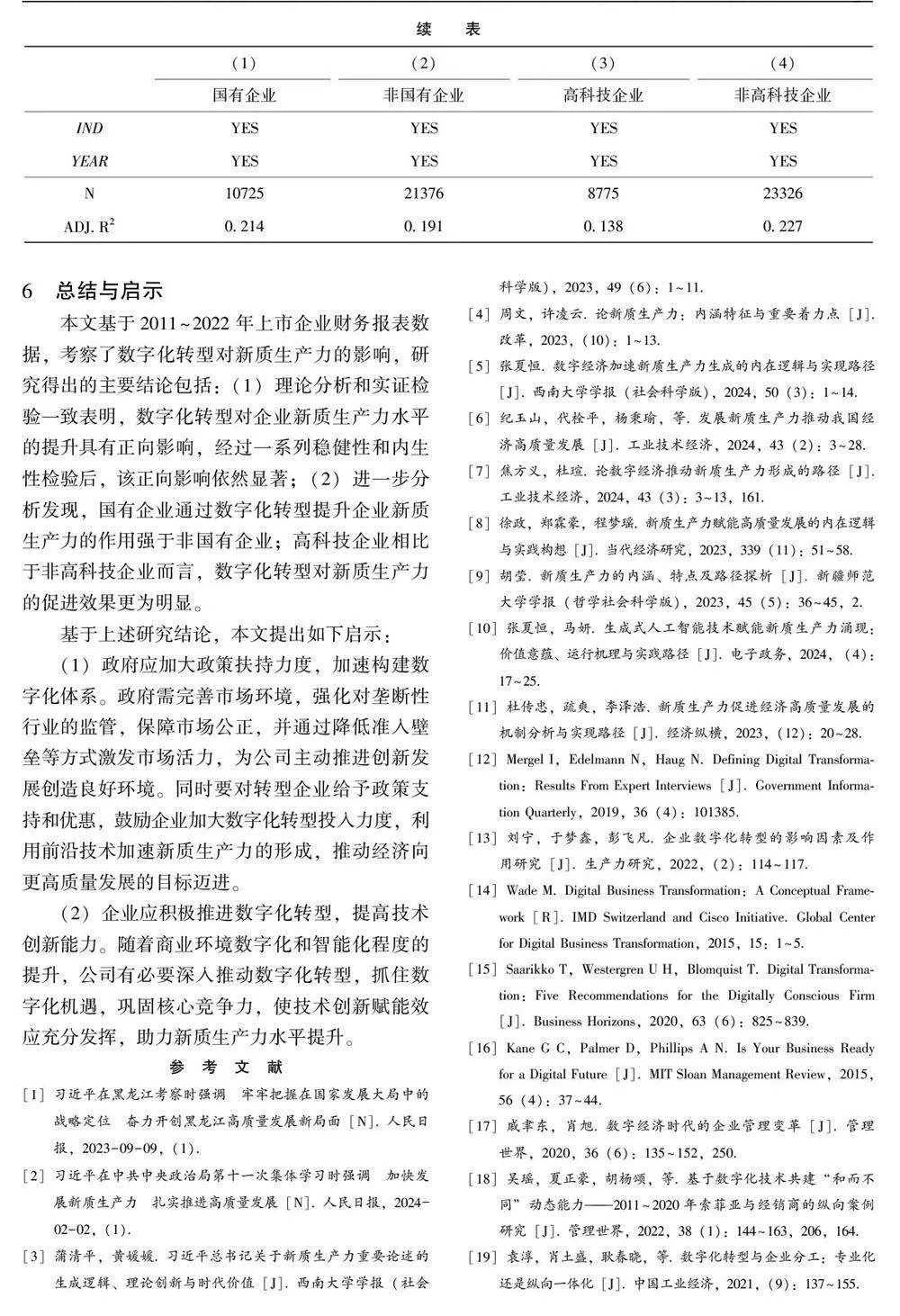

〔摘 要〕 本文以我国2011~2022 年的上市公司数据为样本, 实证研究了数字化转型对企业新质生产力的影响, 结果显示: 数字化转型对企业新质生产力水平的提升有显着促进作用; 经过一系列稳健性检验后, 该正向影响依然显着; 异质性分析结果显示, 数字化转型对国有企业、高科技企业的新质生产力水平的促进作用更显着。本文研究结果提供了经验证据, 丰富了新质生产力的影响因素及数字化转型的经济后果研究, 从政府和企业角度提出建议, 具有一定的现实意义。

〔关键词〕 数字化转型 新质生产力 PSM 倾向得分匹配 熵值法 上市公司 技术创新 商业环境 高质量发展

DOI:10.3969 / j.issn.1004-910X.2024.10.002

〔中图分类号〕F124. 3; F270.3 〔文献标识码〕A

引 言

2023 年9 月召开的新时代东北全面振兴座谈会上, 习近平总书记提出: “积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业, 以及未来产业, 以加快形成新质生产力, 增强发展新动能”[1] 。随后, 2024 年1 月举行的中共中央政治局第十一次集体学习中, 总书记再次强调: “发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点”[2] 。同年3 月全国两会期间, 总书记进一步深刻阐述了发展新质生产力的思想与理论基础。同月, 《政府工作报告》明确将“大力推进现代化产业体系建设, 加快发展新质生产力” 作为当年首要任务。这一系列关于新质生产力的重要论断, 不仅彰显了其在国家发展战略中的重要性, 更体现了我国在面对百年未有之大变局时的深远考量和战略布局。

新质生产力指的是新质的、高阶的、具有科技革命性的生产力形式[3] , 关键在于创新驱动。这其中, 数字化转型将扮演基础性和关键性角色,通过技术、管理和模式创新推动战略性新兴产业和未来产业的发展, 成为新质生产力发展的载体[4] 。因此, 研究数字化转型对企业新质生产力的影响对于促进经济高质量发展具有重要现实意义。新质生产力作为一个新概念和新研究领域, 当下研究较多聚焦在概念内涵、发展特征、实现路径等, 仍作为一个偏宏观的主体加以分析[5-7] 。数字化转型与新质生产力之间的关系仍缺乏精确有力的实证支持, 在不同企业之间发挥作用的差异仍有待探索。

新质生产力作为企业发展的动力, 会受到多方面影响, 目前研究大多基于定性分析。本文通过分析我国A 股上市公司数据, 实证研究数字化转型对企业新质生产力的影响, 并结合倾向得分匹配、工具变量等方法, 提供了新的实证证据, 对于促进新质生产力形成、为相关政策提供实证支持具有重要指导意义。同时, 本文进一步考虑了不同类型企业表现出的异质性, 评估了在不同情境下数字化转型对新质生产力的促进效果, 丰富了相关领域研究。

1 文献综述

1. 1 新质生产力相关文献

本文围绕当前新质生产力的研究主线, 对该领域的文献进行系统梳理和评述。近期, 学术界围绕新质生产力的讨论主要集中在内涵特征和影响因素两方面。

1. 1. 1 内涵特征

新质生产力的理论内涵可从3 个维度进行系统性阐释。(1) 从“新” 的视角出发, 新质生产力标志着生产力发展的新阶段, 集合了新技术、新产业、新模式和新动能[4] ; (2) 新质生产力的“质” 代表质量、本质, 在科技创新的主导下, 新质生产力与新的产业形态、生产方式和科学技术紧密相连[8] , 形成新质态; (3) 从“生产力” 的视角出发, 新质生产力体现了从热力、电力、网力到算力的迭代升级, 是社会进步中最活跃、最革命性的因素[9] , 为提升我国产业链的国际竞争力提供了支撑。

理论界从不同角度探讨了新质生产力的特征,主要包括: (1) 引领性标志着新质生产力在发展理念上的先进性, 它不仅适应国际新规则, 改变生产格局, 更是中国现代化的物质引擎[8] ; (2)创新性是新质生产力的核心, 通过不断的技术创新和智能化融合, 企业得以更高效地响应市场需求, 提升决策效率, 增强竞争力; (3) 融合性体现了新质生产力在超越传统发展路径的同时, 融合了多方面的新兴要素, 促进了创新资源的流动和产业链的协同发展, 为构建全国统一大市场提供了坚实基础[4] ; (4) 目的性强调了新质生产力在战略性新兴产业和未来产业中的承载作用, 不仅关注生产要素的优质, 更着眼于中国特色的智慧和方案。

1. 1. 2 影响因素

新质生产力的发展是一个多因素共同作用的复杂过程, 理论界对以下影响路径达成共识: (1)技术创新是推动新质生产力发展的核心动力。周文和许凌云(2023)[4] 指出, 技术创新不仅提升了生产效率, 还促进了新产业的诞生和传统产业的转型升级; (2) 人力资本的积累起到关键作用。张夏恒和马妍(2024)[10] 强调坚持人才赋能, 培养新型人才; (3) 资本投入, 特别是对研发的持续投资,是新质生产力发展的物质基础。杜传忠等(2023)[11]指出, 企业的研发投入能够加速新技术的产生和商业化, 增强企业的市场竞争力; (4) 政府的政策支持和激励机制能够为企业提供创新的良好环境, 激发企业的创新潜能。市场需求的多样化也能够推动企业进行产品和服务的创新, 以适应消费者的个性化需求[8,9] 。

1. 2 数字化转型相关文献

1. 2. 1 影响因素

不同专家学者对数字化转型的影响因素进行了深入研究。本文汲取前人观点[12,13] , 从内外部影响因素进行分析。

从外部因素看, 良好的政策环境是必要条件之一。我国数字经济蓬勃发展, 国家政策逐渐完善, “数字中国” 理念的提出为企业数字化变革创造了有利的商业环境; 同时, 技术创新是支撑数字化转型的重要基础。根据调查数据[12] , 技术变革承担了数字化转型中约34%的外部压力; Wade(2015)[14] 指出, 移动工具、应用共享数据平台以及协作应用等为企业数字化转型提供了必要的技术支持。

从内部因素看, 管理层态度和支持是决定企业数字战略实施的关键因素。Saarikko 等(2020)[15]研究指出, 数字化转型应被视为最高管理层的优先事项。开放包容的组织氛围同样重要, 数字化转型的成功需要有企业文化作支撑。Kane 等(2015)[16]的研究表明, 为了确保数字化转型的成功, 企业必须具备完善的数字战略、文化以及人才培养机制, 增强开放、创新的企业文化氛围。

1. 2. 2 经济后果

企业数字化转型的经济后果广泛而深远, 不仅影响企业内部运营管理, 还对周边企业、区域经济乃至社会环境产生多重扩散效应。

从企业内部来看, 通过引入数字技术, 企业从传统的“垂直化” 结构转变为更加灵活高效的“扁平化” 结构, 促进了部门间协同发展, 提升了运营效率[17] 。此外, 数字化转型还促进了异质性资源在不同组织间的有效匹配与融合, 进一步增强了企业的运营能力[18] 。袁淳等(2021)[19] 的研究发现, 数字化转型通过降低外部交易成本, 显着提升了企业的专业化分工水平, 强化了企业的风险承担能力[20] 。数字化转型与企业深度融合, 优化了经营模式, 降低了融资成本[21] , 显着提升了企业的商业信用融资水平[22] , 改善了公司治理情况。刘宁等(2022)[13] 指出, 数字化转型不仅是技术的应用, 也是组织变革的过程。然而, 企业在实践中如果过度进行数字化转型, 可能对其他生产要素产生“挤出效应”, 影响企业的长期竞争力[23] 。

对于其他利益相关者而言, 数字化转型改变了传统商业逻辑, 为产业发展注入了新的活力[17] ,影响相关企业对数字化转型的态度及决策倾向[24] 。在区域环境发展层面, 实体经济的转型和社会生产效率的提高均依赖于企业数字化转型的推进[25] 。

从现有研究文献中, 可以看到: (1) 新质生产力概念自提出以来备受学者关注, 对于新质生产力的理论内涵、发展特征与影响因素等研究已形成丰富的理论研究成果, 但鲜有公司层面的实证分析; (2) 学者们近年来从多个角度讨论数字化转型的影响因素和效果, 表明数字化转型全面、多维度、全链条地改变企业, 对企业发展影响复杂, 有待进一步研究。上述研究结论为本文提供了新的思路和方向。

2 研究假设

结合现有文献研究, 数字化转型对企业新质生产力的影响主要体现在以下几个方面:

从内部角度来看, 数字化转型从降本增效、缓解代理问题、人才培养方面对企业新质生产力起到促进作用。(1) 数字化转型有助于降低成本、重塑商业模式, 进而释放更多资金用于新质生产力投入[25] 。此外, 数字化转型促进了与外部市场之间的沟通, 使企业更精准满足市场需求, 提高盈利能力和销售效率[26] , 加速企业新质生产力形成; (2) 数字化转型有助于缓解两类代理问题,聚合联动各创新主体, 推动企业新质生产力水平突破。①数字化转型使企业运营和管理过程透明化, 股东更及时了解管理层情况, 高管激励政策更能激发工作热情, 缓解了第一类代理问题; ②数字化技术的应用为中小股东提供了通过网络渠道参与公司治理的便捷方式[27] , 增强对控股股东实施关联交易等行为的监管和制约, 缓解第二类代理问题[28,29] ; (3) 数字化转型带来的技术流动拓宽了员工获取新知识的途径, 提升了员工的知识水平和科研能力[30] 。

从外部角度来看, 数字化转型从外部监督和资源获取方面刺激企业创新研发, 提高新质生产力水平。(1) 数字化转型加强了外部分析师的监督力量[31] , 减少图谋私利而损害公司价值的行为,鼓励企业创新; (2) 数字化转型深度融合企业生产活动, 增强了企业获取和利用创新资源的能力。①数字化转型通过信号效应提升企业声誉, 减少了企业内部与外部投资者之间的信息不对称, 促使投资者增加资本投入[29,32] ; ②数字化转型符合当前国家推动的“数字中国” 战略, 更有可能获得政府的财政补贴和资源倾斜[33] 。

基于以上观点, 提出本文的核心研究假设:

H1: 数字化转型对企业新质生产力水平具有正向影响。

3 研究设计

3. 1 样本选择与数据来源

基于本文研究的内容和数据的可获得性, 本文选取2011~2022 年A 股上市公司数据为初始研究样本, 并进行如下处理: (1) 剔除金融行业和房地产行业的样本; (2) 剔除经营不善的ST、PT和∗ST 上市企业样本; (3) 剔除相关变量缺失的样本; (4) 为控制极端值的影响, 对所有连续变量进行1%水平的缩尾处理。经过上述处理, 最终得到样本数据32101 个。相关数据来自国泰安数据库(CSMAR)和万得数据库(WIND)。

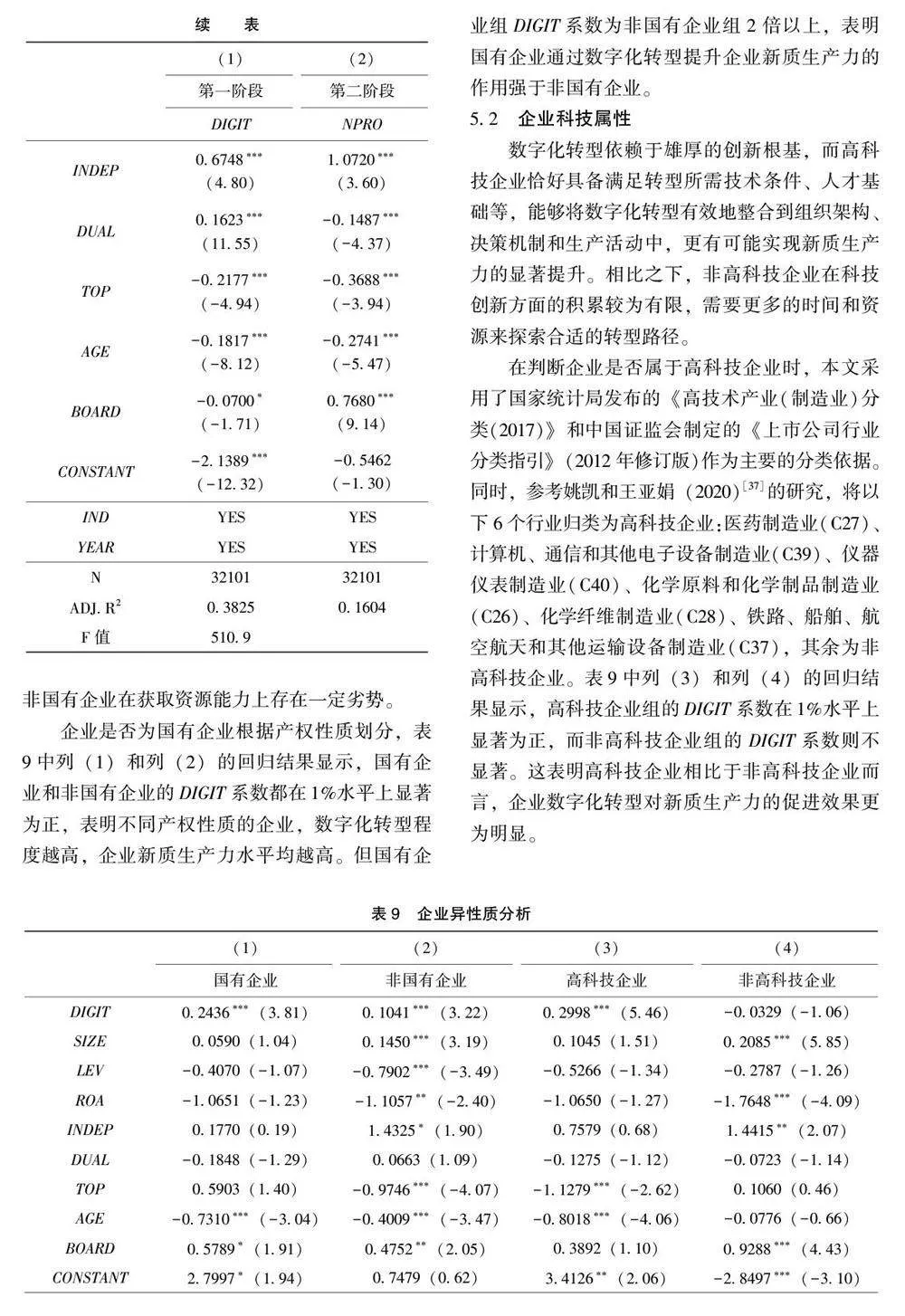

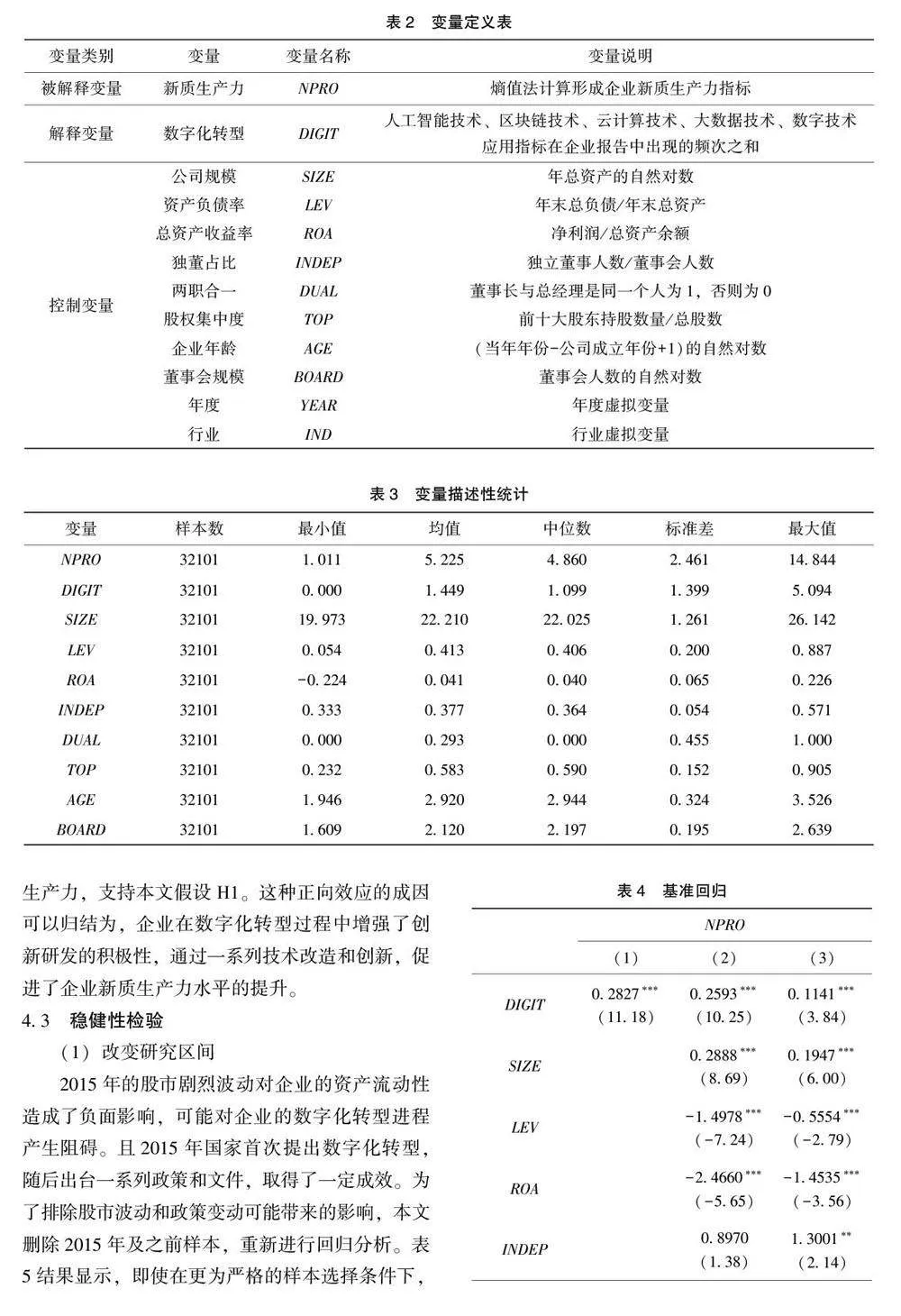

3. 2 变量定义

(1) 被解释变量

本文旨在探讨企业新质生产力这一核心变量,其本质在于创新。本文参考宋佳等(2024)[34] 的研究, 采用熵值法对新质生产力进行量化评估。具体步骤如下:

第一步, 选定与新质生产力紧密相关的战略性新兴产业和未来产业作为衡量样本, 以确保分析的针对性和代表性。

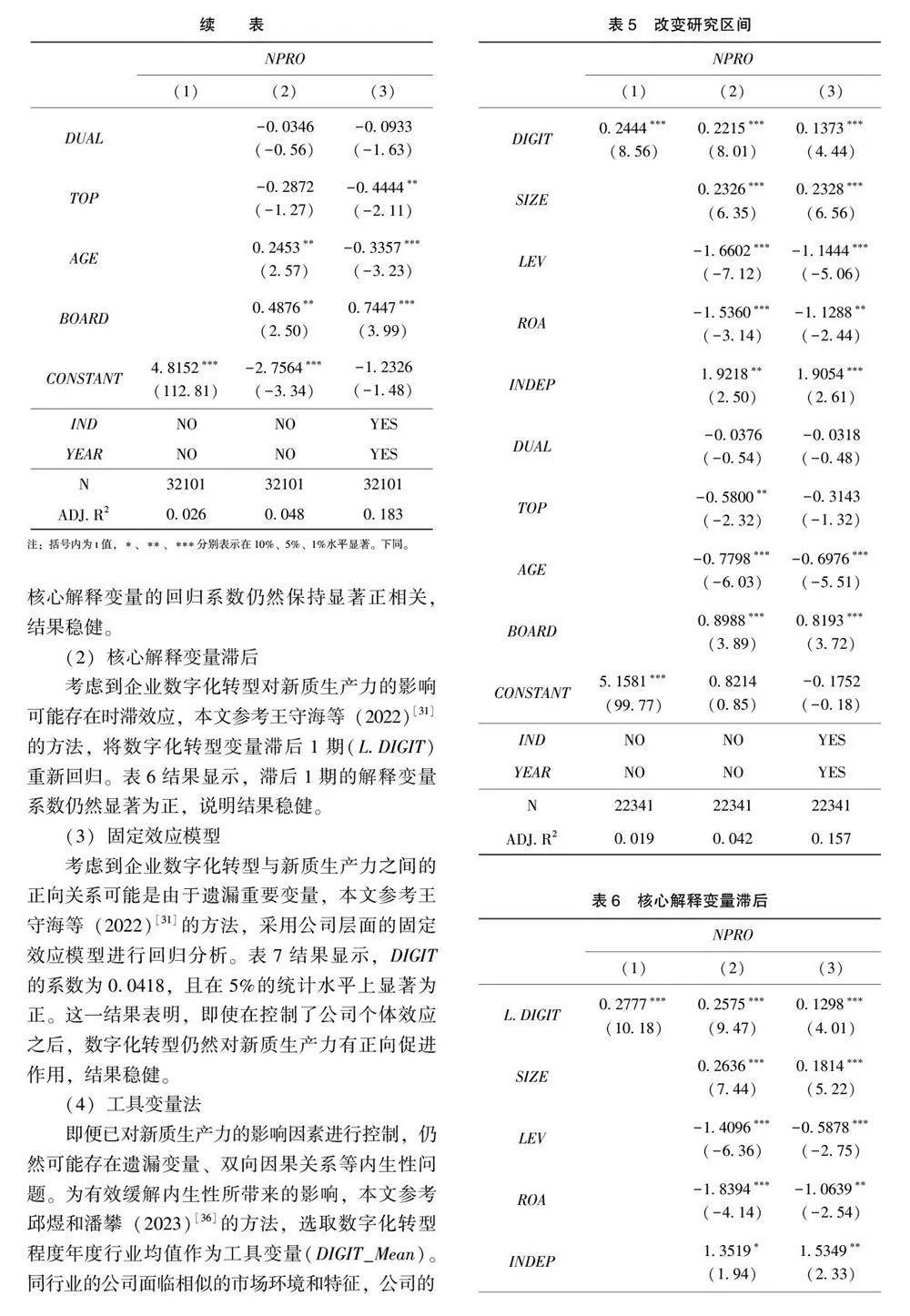

第二步, 根据生产力二要素理论, 构建新质生产力指标计算体系。生产力由劳动力和生产工具两大要素构成。劳动力进一步细分为活劳动和物化劳动(即劳动对象), 生产工具则由硬科技和软科技两个子要素组成。为体现新质生产力中的创新要素, 活劳动的指标通过研发人员薪资、研发人员占比以及高学历人员占比来衡量。考虑到新质生产力密集的企业多集中于装备制造的高精科技领域, 通常依赖高端机器设备进行生产, 物化劳动的指标通过固定资产占比和制造费用占比衡量。硬科技的指标主要涉及研发投入的硬件设备, 通过研发直接投入占比、折旧摊销占比和租赁费用占比来衡量。考虑到无形资产的重要性, 无形资产占比也被纳入考量。软科技的指标则通过总资产周转率和权益乘数来衡量, 其中权益乘数作为负向指标, 采用其倒数来表示, 以反映企业的财务稳健性和生产力水平。

第三步, 通过熵值法确定各指标的权重, 进而综合计算出企业新质生产力指标。详细的指标取值说明和结果见表1。