摘" 要:拼贴艺术在原有画面的基础上不断引入新的媒介元素,新媒介不断从旧媒介中获得部分形式和内容,打破原有形象的可读性,将其能指碎片化而聚焦其所指。拼贴艺术中将新媒介加在旧媒介之上进行创作的过程及方式是“再媒介化”的表现。本文从图像媒介发展史的角度出发,针对拼贴艺术的“再媒介化”现象进行解读,探讨其背后成因及发展过程,并对其发展前景进行展望。

关键词:艺术媒介;拼贴艺术;再媒介化;物质性

对媒介的探索促使拼贴艺术的产生,在画面上引入新的媒介元素成为拼贴艺术的创作手法,新媒介介入和重塑旧媒介产生了拼贴艺术的再媒介化,媒介所具有的物质性与符号性作为感觉询唤与意义增殖的基点,塑造了拼贴艺术再媒介化的运行机制,成为进入画面的入口。媒介不断更新的性质使拼贴艺术的再媒介化呈现出巨大的活力,同时随着科技的不断发展,拼贴艺术的再媒介化应警惕新媒介环境所带来的危机。

一、媒介凸显:拼贴艺术再媒介化的起点

在传统艺术中,艺术创作局限于艺术家所采用的媒介,那么何为艺术的媒介?“艺术媒介至少应该包含三个具体的向度,即物质媒介、符号媒介和传播媒介。它们分别对应于艺术的质料、形式和载体……”[1]艺术作品下的媒介与画面色彩、造型、构图等所构成的形式,及艺术作品所承载的信息构成艺术媒介的三个向度。在传统艺术中,技术的不断精进使艺术对“媒介消隐”的追求逐渐提高,具体体现在作品追求画面的逼真性和幻觉性,让人首先看到画面呈现的物象,而不是先看到构成这些物象的线条、颜料等媒介的内容。早期的艺术发展史是画面的发展史,画面作为主题的承载者,体现主题。时代的发展,艺术的目的不断发生变化,艺术家在画面上追求题材和表现手法的精进。画面上的颜料平面铺开,完整构成了画布之上的画面,融合画布成为一个整体,颜料类似的符号媒介与画布本身的物质媒介,构成艺术作品的艺术媒介的不同向度,作为一个共同体完成。

在古典绘画对画面的要求中,再现的真实性成为评判画面优劣的标准,但随着现代绘画的发展,印象派对真实视觉与光线的捕捉,从立体主义对画面观看视角与平面性的探索,画面逐渐从再现的功能中解放出来,开始寻找其自身的价值。“正是对绘画表面那不可回避的平面性的强调,使现代主义绘画艺术得以据此批判并界定自身,这比其他任何东西都更为关键。因为只有平面性是绘画艺术独一无二和专属的特征。”[2]格林伯格在对现代主义绘画的探索中,将画面不断还原以寻找绘画最本质、最独特的东西,将绘画还原至平面,还原至媒介本身。在立体主义时期,画家承认画布的二维性质,力求在不同的角度观察、表现事物,画面的颜色、线条和形状凸显出来。毕加索和布拉克开始思考如何在三维空间中处理二维形式,布拉克将灰泥和沙子混于颜料中,增加颜料的质感,毕加索将油布贴入画面,成为画面的一部分。“到1912年,人们对艺术家描绘日常生活已经习以为常了:通过画笔和颜料,把来自真实世界的题材转化成艺术作品。然而,他们还不习惯的是,艺术家挪用日常生活中的真实元素作为画作的一部分:这一行为完全重写了关于艺术与生活两者关系的游戏规则。”[3]媒介已经从画面的形式中被分离出来,媒介的物性逐渐获得关注,同时这种实验性质对画面的尝试产生了拼贴艺术。

“现代艺术形成了一种即使不提及内容也完全能说明问题的艺术形式。艺术形式犹如语言,有自己的交流语言和交流能力,用对形式本身的改变来反对原有形式所支持的总体性和同一性。”[4]现代艺术对艺术形式的关注,一定程度上是对媒介物质性的关注,艺术不再局限于艺术形式本身,更多表现为艺术家创作思维所运用的媒介组合,正如阿恩海姆所言:“进一步来说,媒介这个词的含义,还不仅仅是指材料的物理性质,还指某种文化或某个个别艺术家所特有的表现风格。”[5]媒介不再是画面背后默默无闻的支撑者,而是作为一个独立的个体开始登上舞台。媒介成为艺术家表达想法的一个独立的媒介,媒介本身特有的物质性和象征性显露出来,艺术家开始关注媒介材料带来的艺术效果。

二、感觉询唤与意义增殖:拼贴艺术再媒介化运行机制

有意义的拼贴始于综合立体主义时期,在毕加索1912年所作的《藤椅上的静物》中(如图1),他将一块有藤椅花纹的油布粘贴于画布之上,代替画笔直接在画布上作画,同时用麻绳取代画框,使日常生活的物品作为一种新的媒介材料进入画面,画面的空间感不再由单薄的画面塑造,而是真正由媒介材料构成。立体派运用拼贴的手法重构画面,并发挥拼贴物作为媒介的物质性与象征性。在画面中置入新的媒介元素成为“拼贴”最本质的基础,在画面的构成上融入新的媒介,在不改变原艺术形式的同时,“媒介”作为一种要素被引入作品,并成为艺术家创作的新途径。在拼贴艺术中,采用的媒介元素进入画面,新媒介介入与画面原有媒介(色彩,笔触等)融合并改造,旧媒介被新媒介变形和重构的过程,就是拼贴艺术的“再媒介化”。

“再媒介化”首次被提出是在杰伊·大卫·波特的《手写的技术》,书中明确表明新的传播介质对信息的“再媒介化”。理查德·格鲁辛在《再媒介化:理解新媒介》中提及,“再媒介化”即在一种媒介中再现另一种媒介。延森则认为:“再媒介化通常指新媒介从旧媒介中获得部分的形式和内容,有时也继承了后者中一种具体的理论特征和意识形态特征。”[6]再媒介化是“新媒介对旧媒介的一种延伸,新旧媒介的发展有其延续性”。媒介的发展是一个不可逆的历时性过程,再媒介化是新媒介融合旧媒介的一个不断覆盖的过程,但媒介覆盖的过程并不是单纯的线性发展,而是具有共时性与历时性双重性质,新与旧的区分只针对该媒介本身,不存在硬性的线性发展的前后。

再媒介化的目的是在不同元素之间制造视觉、风格、语义和情感的冲突,新媒介使得艺术脱离原有形式单一媒介的桎梏,不断打破画面原有的叙事性,不断寻求碰撞与碎片化的嵌入。“再媒介化强调图像和故事的媒介转移,即强调不同媒体在再现问题上的特性和差异,这通常由媒介的物质性特征予以保证;同时其强调异质性、破坏性和对话性,由此产生意义的颠覆或增殖……”[7]拼贴艺术的再媒介化,使得新媒介重塑改造旧媒介的同时,在保持两种媒介可辨认的前提下,产生交互。从平面拼贴逐渐转向立体拼贴,画面始终作为被介入的基底,画面元素的堆砌从二维转向三维,逐渐脱离格林伯格所认为的绘画不可还原的平面性。再媒介化不断运用新的媒介元素介入画面,打破画面的刻板印象,打乱媒介符号性的编码并重塑。

“lt;……gt;那种被称为艺术的东西的存在,正是为了唤回人对生活的感受,使人感受到事物,使石头更成其为石头。艺术的目的是使你对事物的感觉如同你所见的视象那样,而不是如同你所认知的那样,艺术的手法是事物的反常化手法,是复杂化形式的手法,它增加感受的难度和时延,既然艺术中的领悟是以自身为目的的,它就理应延长;艺术是一种体验事物之创造的方式,而被创造物在艺术中已无足轻重。”[8]拼贴艺术的再媒介化正是艺术反常化手法的体现,是一种重新创造事物的方式,媒介的物质性与符号性在重塑中不断获得建构,不同的媒介在不断交互,媒介间的活力不断被激活,拼贴艺术的再媒介化不是一个静态的过程,而是一个新旧媒介在不断跨越和吸收的同时,依旧保有自身特性,作品呈现生长的复合体形态,对媒介的感觉不断膨胀,对媒介形态变更与辨认媒介形态所带来的多重感觉在交织、延长的动态过程。正如弗雷德在论述对抗实在主义的剧场性时所说:“正是这种似乎达到了永恒的自我创造的连续与完整的在场性,被人们当作一种瞬间性来加以体验,仿佛人们只要再敏锐些,那么,一个单纯的瞬间就足以令他看到一切。体验到它的全部深度与完整性,被它永远说服……我想说的是,正是由于它们的在场性与瞬间性。使得现代主义绘画与雕塑击败了剧场。”[9]拼贴艺术的再媒介化将在场推给新旧媒介的碰撞,媒介物性作为艺术家神思的载体,以媒介物性的共通感作为基底,不断实现感觉的询唤和意义增殖,物性是打开在场的密匙,物性争执是绵延在场的工具。

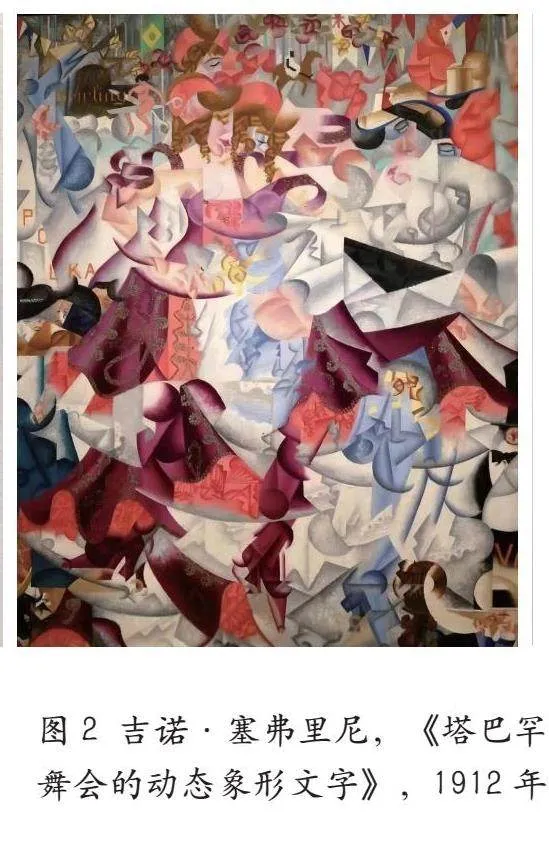

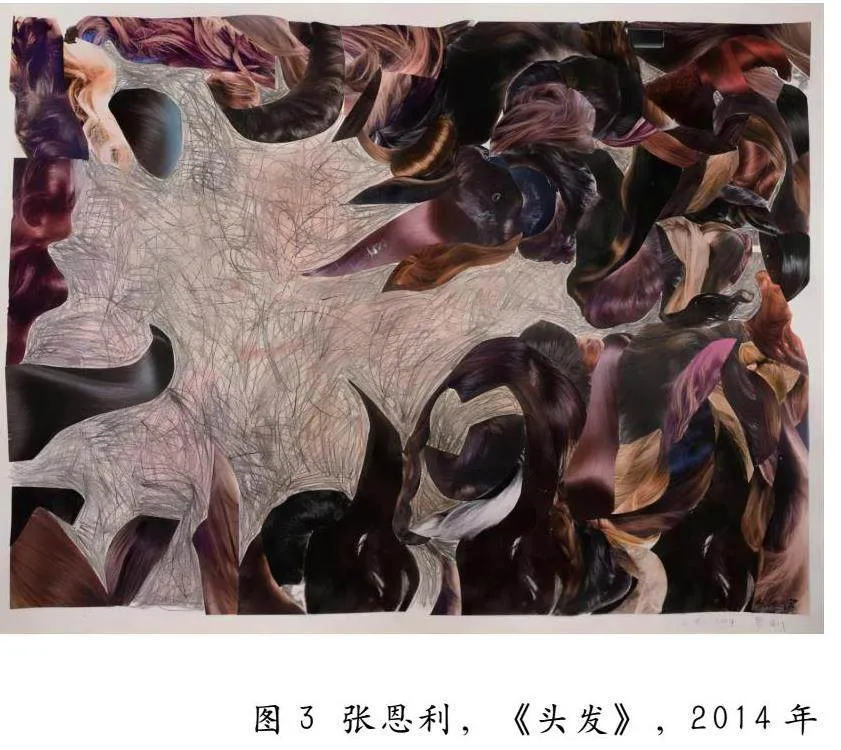

在吉诺·塞维里尼的《塔巴罕舞会的动态象形文字》作品中(如图2),画面在对立体主义构成的致敬上,还叠加了金属圆片,金属圆片对光线的反射及其自带的动态属性,使得画面更具运动感,以其真实性直接调动观者真实的体验,画面在其闪耀中运动了起来。在张恩利的拼贴作品《头发》中(如图3),画面由照片与线条绘制构成,照片中的头发弯曲多彩,但呈团块状缠绕交织,将中心绘制的凌乱“发丝”包裹起来,形成类似画框的存在。照片作为画面之上的新媒介不断入侵、包裹和挤压线条。头发是经常打理之物,多呈规律形态,照片难以表达其内含的生命力,而线条作为自由之物,是生命力完美的载体。拼贴艺术的再媒介化将照片产生的具象且固定的感觉与线条产生的抽象且无序的感觉形成对比,照片对线条形式与内容的保留使照片无法释放的生命力有了出口,再现的头发与表现的头发形成张力,同时具有对话性。这是摄影与绘画媒介自身物质性所承载的,也是建立在媒介物质性上的意义增殖。

拼贴艺术的再媒介化说明画面具有两种及以上的媒介,在保留原有媒介物质性的基础上加入新的媒介,形成新的形式与内容,同时形成媒介间张力。再媒介化所形成的感觉组合类似于丹托的“风格矩阵”,行列的不同组合且随着媒介不断更新,会形成不同的组合,同时物性覆盖与意义增殖在不断发展。拼贴艺术的再媒介化是一个长期探索的过程。

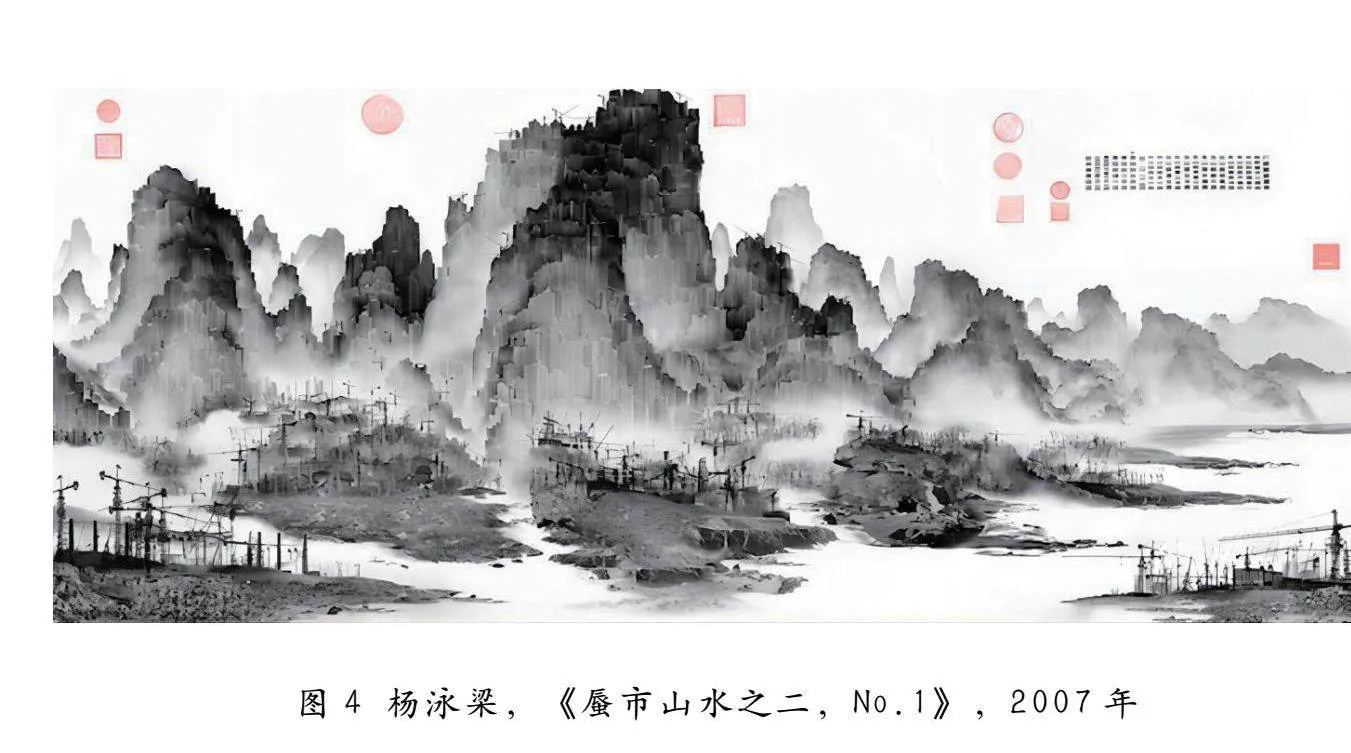

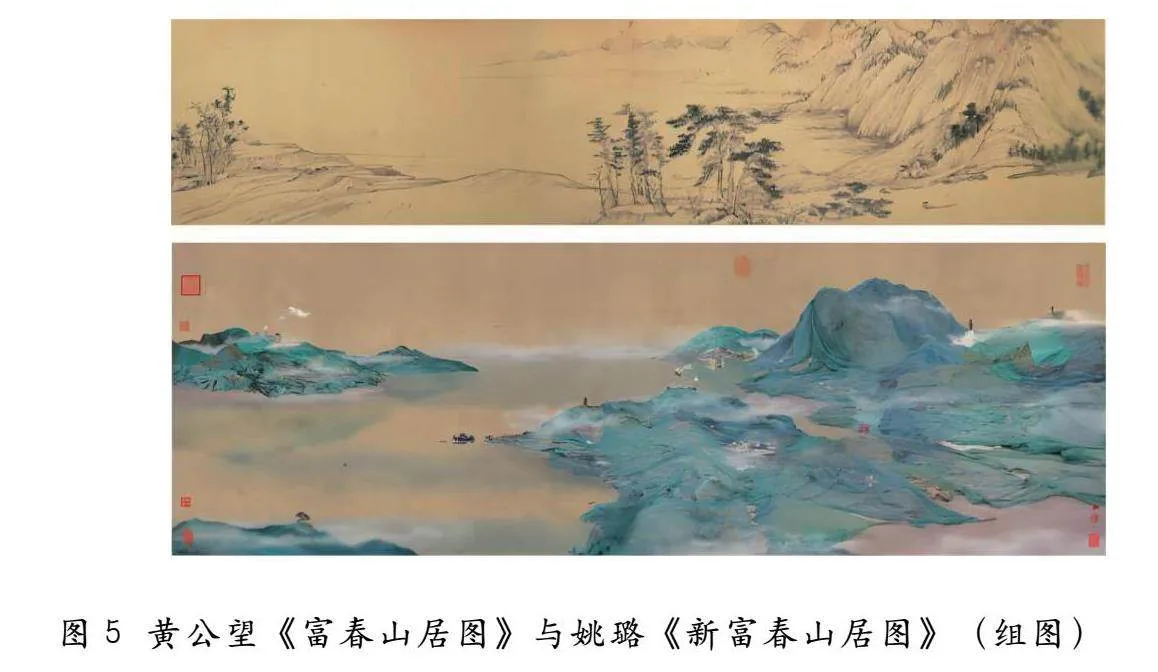

数字媒介的发展给拼贴艺术中的“再媒介化”带来更多的可能性,数字媒介消解了媒介的实体性,使得媒介融合更加自由。数字媒介下拼贴艺术再媒介化是对拼贴艺术再媒介化的媒介化,艺术家通过模仿媒介物质性重现特定的艺术形式,媒介实体性的消失却未对媒介物性产生影响,物性作为激发感受的要素不断贯穿在艺术创作,同时数字时代为拼贴艺术的再媒介化提供巨大的素材库,在不考虑实际操作的基础上,艺术家拥有更多尝试的机会。在中国艺术创作中,山水画是一门关于世界观的艺术,山水画家欲表现的“自然”是造化世界,造化是创造和改变,山水画表现的是世界与我的关系,在于时机中物、景的“感兴”。杨泳梁、姚璐都采用延续山水画的艺术形式,分别采用水墨山水和青绿山水的表现形式,但与古人不同的是,他们采用摄影拼贴的方式将山水画“再媒介化”,将画面内容替换成现代人常见的建筑景观,画面不再是艺术家个人情感和世界观的展现,而成了日常所见的事物,也反映了现代人生活的“山水”早已发生翻天覆地的变化,人与自然的关系也早已失去曾经紧密的联系。艺术家在失去中思考人与自然、自然与情感的关系,旧有媒介和艺术形式是观者进入艺术熟悉的入口,而新的画面内容是引起反思的出口。摄影作为新媒介重置山水画的内容与形式,画面融合摄影的真实性与山水画所特有的写意性,不断产生新的艺术体验。在这里,媒介的物性不断地被模仿和重现,被伪造的绢本,被替换的山水,一整幅作品就是一幅山水画的幻觉,营造了一个平面之上的幻觉空间(如图4、图5)。

三、再媒介化对拼贴艺术的影响

再媒介化对拼贴艺术创作的影响可分为形式与内容两个方面。形式方面,在传统的艺术创作中,艺术家通常会使用特定的媒介和材料,如画布、颜料等作为创作的载体。然而,随着技术的发展和艺术观念的演变,艺术家们开始探索新的媒介和表达方式,这种探索促成了拼贴艺术的出现。拼贴艺术以其独特的视觉效果和表现力,成为了一种备受瞩目的艺术形式。再媒介化使拼贴艺术突破了单一媒介的桎梏,转向多种媒介。媒介物性的堆砌与碰撞,使作品呈现出多样性,将作品从视觉引向触觉的体验,画面从二维转向三维。

在内容方面,再媒介化使艺术家可以利用现成的图像、材料和元素,将它们重新组合成一个新的作品,图像和材料脱离原有语境被符号化,同时也被置于新语境,具有了新的含义。这种创作方式为艺术家提供了更多的自由和灵活性,使他们能够表达更广泛的主题和情感。同时再媒介化促进意义转向,媒介类型的多样打断了叙事的连续性,在多重语境中具有交互性。再媒介化是技术不断更新与创作思维转变得以实现的一种艺术创作的方式,打破了单一材料的运用,打破了艺术创作线性和单一的过程发展,转向多维度时间上的杂糅,材料背后所体现的时间性不断交织,绝对的时间先后被瓦解重塑。艺术家将更多的关注点聚焦于如何组合、运用材料进行创作,再媒介化作为艺术创作的一种新方式,不断更新形式的同时,也不断充实内容。为了体现艺术家的艺术思维转变,拼贴艺术打破形象的可读性,将其碎片化,更改其能指而转向所指。再媒介化使艺术创作的范围、维度更加丰富,也是艺术持续活力的源泉,并引发艺术跨媒介化的发展,使艺术突破媒介的限制,使作品具有共时性,不局限于当下,而是从当下向前回望,是再演绎,也是再创造。

再媒介化的媒介性使其不具备完成时的过程,媒介的不断更新与回溯,为拼贴艺术提供无限的资料库,随着社会文化的变化和发展,艺术家们也开始探索新的媒介和表达方式。他们关注现成的图像、数字技术、社交媒体等新的媒介和平台,将它们与传统艺术媒介相结合,创造出新的视觉效果和情感体验。这种跨媒介的探索也反映了现代社会的高度数字化和信息化的特点。再媒介化的媒介性不但对艺术本身进行改造,还在传播层面提供了更多的可能性。传统传播针对受众进行一对一以及单向的传播,而在数字媒介传播时期,对受众呈现交互以及一对多的辐射状的传播,艺术通过数字媒介在艺术本身以及传播上具有更多的灵活性。数字媒介的全球性与交互性,使文化传播更为深入与广泛,艺术创作不拘泥于区域而走向更开放的环境,同时不断融入其他文化的元素,呈现出更丰富的含义。

在享受媒介时代所带来的艺术与科技高度融合的同时,更要警惕艺术对技术的过分依赖,避免艺术表现的表层化和过度娱乐化,拼贴艺术所具有的冲突性与显眼的艺术形式对现代追求娱乐化和感官冲击的需求十分契合,再媒介化会加速审美滥化和同质化,艺术追求转向极致感官的体验,感性的滥用会导致情感的麻木,使其成为被支配的对象。同时网络巨大的素材库,使媒介的堆砌愈发严重,作品完全由形式主导,失去内容的支撑,变成激发快感的空壳。再媒介化为拼贴艺术打开了一个虚拟世界,幻像密布,艺术体验依赖物性所激发的感觉,对视觉与电子化的触觉的过度沉迷剥夺了思考的机会,现实逐渐被虚拟世界取代。被动成为艺术体验的常态,审美想象被平面化,艺术成为如其所是的对象,而不是曾经具有多重体验的对象,拼贴艺术的再媒介化应警惕新媒介环境下所带来的危机。

四、结语

拼贴艺术的再媒介化是一个不断发展和演变的过程,源于媒介消隐至媒介凸显的转向,成长于现代艺术至今的艺术实践,不仅涉及物质媒介的转换,还涉及艺术家对艺术创作过程的重新定义和社会文化的演变。这种不断探索和创新的精神,使拼贴艺术成为了一种具有广泛影响力和生命力的艺术形式。拼贴艺术形式变化的背后体现了社会的发展与艺术思维的转变,再媒介化随着时间的线性发展存在必然性,使拼贴艺术在新旧媒介更替中呈现出巨大的活力。

参考文献:

[1]周计武.艺术的跨媒介性与艺术学理论的跨媒介建构[J].江海学刊,2020(2):210-218.

[2]沈语冰.艺术学经典文献导读书系(美术卷)[M].北京:北京师范大学出版社,2010:270.

[3]贡培兹.现代艺术150年[M].王烁,王同乐,译.南宁:广西师范大学出版社,2019:72.

[4]张法.西方当代美学史——现代、后现代、全球化的交响演进(1900至今)[M].北京:北京师范大学出版社,2015:393.

[5]阿恩海姆.艺术与视知觉[M].滕守尧,译.成都:四川人民出版社,2019:223.

[6]延森.媒介融合:网络传播、大众传播和人际传播的三重维度[M].刘君,译.上海:复旦大学出版社,2012:92.

[7]赵斌.电影再媒介化:概念考古与理论展望[J].文艺研究,2022(8):109-120.

[8]什克洛夫斯基.俄国形式主义文论选[M].方珊,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1989:6.

[9]弗雷德.艺术与物性[M].张晓剑,沈语冰,译.南京:江苏美术出版社,2013:168.

作者简介:庄李莉,鲁迅美术学院硕士研究生。研究方向:艺术哲学。