摘" 要:随着中国园林文化在欧洲的传播,18世纪英国、法国、德国等都出现了“中国园林热”。作为18世纪英国重要的文化人物,霍勒斯·沃波尔自然也无法躲避这种时代浪潮。他受到坦普尔、艾迪生等影响,把中国园林为视为Sharawaggi,即“不对称”的“新奇”艺术。在造园活动上,他吸收中国园林艺术的重要特色,例如不规则、曲径、中国式建筑等,使草莓山庄成为一座混合多种园林艺术风格的“混杂”型园林。

关键词:霍勒斯·沃波尔;18世纪;中国园林;草莓山庄

基金项目:本文系2021年度河南省哲学社会科学规划项目“18世纪英国期刊中国故事整理及跨文化研究”(2021BWX016)研究成果。

18世纪欧洲掀起“中国园林热”,谱就了中西文化交流辉煌的一页。英国也是如此。中国园艺不仅进入了坦普尔、艾迪生的审美话语之中,而且被肯特、布里奇曼、钱伯斯等造园师纳入建筑实践中,推动了英国园林从古典主义到自然主义的革命性转变。霍勒斯·沃波尔(Horace Walpole,1717-1797)是记者、作家、收藏家、政治家和艺术家,在18世纪英国文学史、艺术史、文化史中举足轻重。身处在18世纪中西园林文化交汇的浪潮中,他对中国园林在言语中是有褒有贬,在实践中则借用了中国的造园思想。这种变化是英人对中国园林文化复杂接受的重要表现。

一、中国园林文化在18世纪英国的传播

截止到18世纪,中国园林进入欧洲主要通过两种途径:图像和文本。17世纪之前,中国园林的图像主要以瓷器、丝绸、漆器等为载体。欧洲人通过这些艺术品对中国园林有了模糊的认识。这些物品中的中国园林多为装饰,图像以碎片化的形态出现,缺乏全景式图景。人们无法从这些零散的图案中获得中国园林的完整形态。17、18世纪,随着更多的传教士来到中国,中国园林西传的形态和内容开始出现新的突破。尼霍夫在《荷使中国旅行记》中画出了中国的城市、山川河流、建筑物、人物、动植物等,这是千百年来欧洲人第一次以精美的绘画比较准确地描绘中国园林中的水、塔、假山等景观。这本书成为几个世纪以来最为重要的中国景物画册之一。18世纪,版画也成为中国园林图像的重要媒介。马国贤的《避暑山庄三十六景图》为欧洲人提供了中国园林可靠的图像资料。1724年他回国途径伦敦时,得到了乔治一世的礼遇。他不仅介绍了中国园林的情况,而且以《避暑山庄三十六景图》为证“证实了坦普尔对于中国园林的想象。”[1]114他还送给英国自然园林的提倡者伯灵顿勋爵一套铜版画《避暑山庄三十六景图》。“这组画现藏大英博物馆东方古籍部,它完全可以标志着英国园林风格发展中的基点。”[2]301

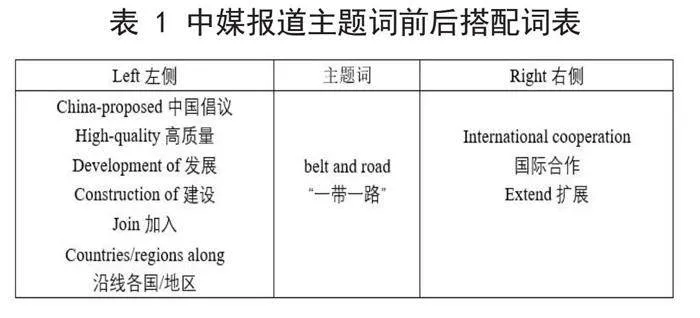

至于文本,多来自于来华欧人对中国园林的文字描述。18世纪欧洲人对中国园林的认识主要集中在“不规则”和“模仿自然”两大标签之中。早在中世纪,欧人就模糊地注意到了中国园林的自然属性。《马可波罗行记》记载了上都园林中有“人力所筑”的山丘,上面植满“世界最美之树”,形成“内外皆绿”“美丽堪娱”的景观[3]201-202。16世纪以来,来华传教士利玛窦、曾德昭、安文思等除了描述绿树、湖泊、假山、怪石、曲径等自然意象之外,还进一步明确了中国园林艺术与自然之间的联系。张诚认为中国“花园的美处全在于布置得宜,和对于自然的模仿。比如,堆砌而成的假山和岩洞,嶙峋的怪石,以及世界上遥远偏僻地方的奇态异景,都加以模拟”[4]75-76。李明虽然批评中国园林毫无美感,却承认造石艺术乃是“仿照大自然的样子”[5]153。坦普尔是英国第一个讨论中国园林的学者。他用“sharawadgi”来描述中国园林的“不规则之美”。这些评论虽然是对造石、垒山、凿洞的评价,却塑造了欧洲人对中国园林“模仿自然”的认知。这一时期,对中国园林记述最为详细的为王致诚与钱伯斯。王致诚以圆明园为审美对象,把“模仿自然”称为“大自然那鬼斧神工的杰作”,而“不规则”不仅是不对称的空间、曲折的园路,还是繁复多样、变化无穷的景观。圆明园整体呈现为“一种美的无序,一种反对称”,表现出一个“质朴而又自然的别墅,而不是一个符合所有对称和比例的一切准则的井然有序的宫殿群”[6]290-297。钱伯斯继续补充和深化欧洲人对中国造园理念、手法、技巧等方面的知识。他声称“中国园师以自然为榜样而其目标是要去模仿她的所有美丽的不规则性”,因此“他们不至于过分依附她而排除所有的艺术外貌”[7]14-15。他特别重视中国园林多样变化的景观,比如时间变化、景物对比、层次掩映、空间变化、避免重复等多方面。钱伯斯可谓是第一个详细描绘中国岭南园林景致之美的建筑师,他的作品进一步深化了英国人对中国园林艺术的认知。

中国园林的图像和文字资料促进了中国园林在英国的传播,不少设计师开始在造园实践中尝试“中国品味”,建造了形态各异的中式建筑,表现为中国亭、中国屋、中国桥、中国假山、中国庙宇等。这些建筑物的出现意味着英国模仿中国已经进入了造园实践活动之中。这些小品建筑多以孤立的形式存在,虽与真实的中国园林建筑存在差异,但是在功能上,维持了中国园林“观景点”“视线引导”或“视觉焦点”的功能[8]90-95。中国造园的理念和手法也启发了一些建筑师。布里奇曼受中国园林中“挡”与“障”哲学的启发,创造了哈哈墙,把园林拥入自然的怀抱之中。在建造邱园时,钱伯斯在道路、水池形状、点景建筑、树木排列等方面采用了大量弯曲的、不规则的设计。中国园林文化对英国的影响,正如苏里文评价的那样,“在欧洲的园林艺术这一领域,中国艺术的影响却是立竿见影,并且有着革命性的意义”。从18世纪英国园林的发展来看,“尽管中国人的园林艺术观念也许曾经被误解和误用,仍然实实在在地渗入到18世纪欧洲文化的品味的核心之中”[1]111-119。

二、Sharawaggi:沃波尔对中国园林的审美认知

18世纪中国园林艺术在英国产生了热烈的影响。在这种风尚的影响下,沃波尔在1750年2月首次谈到中国园林:“希腊式建筑只适用于大型建筑和公共建筑。当柱子和所有漂亮的装饰品被塞进壁橱或奶酪蛋糕屋时,看起来很可笑。变化很少,也没有什么迷人的不规则。我太喜欢Sharawaggi,或中国式的不对称。”[9]198

沃波尔喜欢的Sharawaggi,虽和坦普尔提出的Sharawagi有一点字形的差异,却正是来自《论伊壁鸠鲁的园林,或论园艺》,是中国园林之美在欧洲的“代言词”。坦普尔指出:“有可能还存在着我所不知的其他完全不规则的形式,也许比其他更美,但他们必须归功于对于自然的非凡处置,或是在设计中大胆的想象或判断,从而使那些不和谐的部分组成一些图形,在整体上呈现出非同寻常的宜人……中国人想象的极致使用在对园林的设计上,美是伟大的,震撼了视觉,但是没有任何秩序或局部的布局是让人轻易地观察到。我们对这种美几乎毫无概念,但是他们却有一个专门词汇来表述,凡是第一眼就形成强烈冲击的,他们就说这是Sharawadgi,好得很!妙得很!以及诸如此类的赞词。只要见过最好的印度袍或者最好的屏风和瓷器上画的人,都能发现这类无规则的美(without order)。”坦普尔把中国园林置于《论伊壁鸠鲁的园林,或论园艺》中进行讨论时,意味着它不仅是美的艺术,更蕴含着深厚的哲学意义。这种哲学意义包含两个方面:其一,坦普尔认为中国园林“那些不和谐的部分组成一些图形,在整体上呈现出非同寻常的宜人”。中国园林的特色之一在于部分的“不和谐”与整体的“宜人”,即混乱中的和谐,类似中国儒家的“和而不同”思想。其二,无论是欧洲大陆的规则式园林,还是中国的不规则园林,都需要遵循一条“伟大原则”,即“顺应自然”。“如果不顺应自然,即使投入大笔的资金,也可能是徒劳无益;我认为这是造园或做其它事情的伟大原则。它不但指导我们的生活行为,而且指导政府的行为。”[10]235-238结合坦普尔的其他作品,“顺应自然”表现在造园方法、个人生活方式和政府行为准则三个方面[11]78-83。18世纪艾迪生在《旁观者》中间接谈到了中国园林:“他们仿佛有一句成语来表示这一种一见就动人遐想而不知如此满意效果之所以然的园林美景。我们英国园艺家却绝不去顺其天然,反而喜欢尽可能地违背自然。我们的树木都成了圆锥形、圆球形、锥形,我们在每一丛林每一棵树上都可以见到剪裁的痕迹。”[12]45艾迪生所说的“一句成语”是Sharawadgi。艾迪生强调Sharawadgi的引申意义,即自然之美。这种自然之美不是纯粹物质自然美的展示,而是园艺师将自己的技艺小心翼翼掩藏在自然之中,从而达到不露斧痕彰显自然之美的效果。沃波尔早年在伊顿公学的时候,经常阅读《旁观者》,对艾迪生的观点颇为熟悉。

受坦普尔、艾迪生的影响,沃波尔把Sharawaggi作为中国园林风格的指称,涵义是“中国式的不对称”,是与古典建筑不一样的艺术风格。中国园林和希腊建筑之间形成了对比关系,成为反对古典主义的工具。1750年8月,他继续说道:“哥特式的或中国式,给人一种异想天开的新奇感,让人非常愉快。”[9]217他起初没有严格区分哥特式和中国式。和哥特式一样,中国式建筑是美的,能够使人产生“新奇”感觉。二十年后,沃波尔又再次提到了它:“我为这样一个信徒感到骄傲,就像我使贝特曼从中国人变成哥特人而感到骄傲一样。虽然他是英国Sharawaggi品味的奠基人,但我传教的效果如此之好,以至于他的每座宝塔都蒙上了面纱。”[9]51把一个痴迷于中国园林艺术的人,彻底地转变成为一个爱好哥特艺术的人,沃波尔认为这是自己值得骄傲的事情。在此,哥特式不再与中国式并置,而是成为中国式建筑的对抗工具。

沃波尔没有来过中国,缺乏对中国园林之美的亲身感受。他对中国园林的最初认识是来自于二手文献(特别是耶稣会士的书信、欧洲学者比如杜赫德、坦普尔的中国研究等)以及当时英国出现的仿中式建筑。

三、草莓山庄中的中国园艺

长期以来,沃波尔的草莓山庄被后来的研究者视为18世纪英国哥特建筑的主要代表。在1750年1月,沃波尔开始修建草莓山庄时,表现出对哥特建筑风格的青睐。他说自己打算“在草莓山庄建一座哥特式的城堡”[9]190。1753年,他进一步强调,草莓山庄是“哥特式建筑的典范”[9]324。但是,18世纪英国的哥特建筑呈现出一种明显的特色,即洛夫乔伊所说的“风格的混杂”[13]147。草莓山庄虽名为哥特建筑,其实是多种风格的综合体或混杂体。在这种混杂之中,也包括中国园林的造园艺术。

第一是不规则的风格。上文论述过,中国园林西传的第一个艺术特色就是不规则。沃波尔开始建造草莓山庄时,他就打算把它建造成一所不对称的房子。1753年,在草莓山庄的南部修建基本完成时,沃波尔这样描述:“城堡(南面)的景色是我刚刚完成的,也是唯一将成为规则的一面。”[9]348沃波尔将南面为“唯一的规则的一面”,意味着草莓山庄呈现的不是古典主义的规则和对称,而是无规则或者不对称的风格。草莓山庄之所以呈现不规则的特色,部分原因在于地理范围的狭小,开始它只有5英亩。尽管后来沃波尔努力扩大地产,但是草莓山庄可规划的物理空间是有限的。当然,更重要的原因是沃波尔对不规则艺术风格的喜爱,最终使其成为了反对称、无规则的,代表着早期浪漫主义风格的建筑。草莓山庄主要由建筑和园林构成,它的不规则风格主要表现在以下方面:在整体外形上,草莓山庄的北大门以一个巨大的圆堡为终点,隐藏在树丛之中,打破了左右对称的设计,使之呈现出不规则和如画风格;在内部结构上,草莓山庄的每一层都被区分为不同的房间。这些房间采用了非对称平面的布局形式,从而使它们呈现出错落无序的美感。草莓山庄的内部和外部都保持了一致性,呈现出反对称、不规则的形式美。这种内外一致的现象在18世纪还比较有特色,沃波尔对这种模式的选择表达了他的美学倾向,即不规则就是美的!

第二是“曲”的使用。柳宗元曰:“水亭狭室,曲有奥趣。”[14]91计成曰:“随形而弯,依势而曲。”[15]84“曲”不仅展现出形式之美,而且赋予园林一种生命的活力。17世纪晚期和18世纪早期,欧洲占主导地位的是几何式造林,园中的道路多为直线,呈现出宽敞、开阔的风格。中国园林的特色之一是曲径通幽,显然与几何式园林的开阔不同。这一特色,早在17世纪就引起了欧洲人的注意。张诚向欧洲人介绍了中国皇家园林中的蜿蜒小径:“他们所最喜欢的,是点缀在山边水旁,掩映在绿树丛中的亭台和花坛,以及林下花丛中的曲折小径。这就是这个民族的天才。”[4]76这种观点也得到了王致诚的认同。他在信件中至少提及了两次中国园林中的蜿蜒小道:一处是与欧洲园林作比较。在中国园林中,“人们不是通过如同在欧洲那样美观而笔直的雨道,而是通过弯弯曲曲的盘旋路,才能走出山谷”;一处是特写,强调“这些羊肠小道也是蜿蜒着向前延伸,有时沿着河畔前进,有时又远离河岸而通向它方”[6]289-290。可见,蜿蜒的小径与假山、宝塔、洞穴等一起构成了中国园林在欧洲人眼中的奇观。马国贤的《避暑山庄三十六景图》更直观地展现了圆明园的多种美景。

在《品味史》中,沃波尔提及了中国园林的这种特点,“甚至他们的桥也不是直的——它们像溪流一样蜿蜒曲折”[16]39。他把蜿蜒的小径这种形式运用到草莓山庄的建造之中。在草莓山庄的主花园东侧,一条不规则的小径开始蜿蜒曲折,穿过南面一片茂密的树林向西延伸至哥特式大门。在花园的西端,林荫小径沿着庄园的西边界向北转向建筑区,这里有一个“复制”了中世纪的教堂,实际上被用来储存和展示古董。这是两处明显的蜿蜒小径。草莓山庄中的蜿蜒小径不仅表现着自然的不规则之美,更重要的是承担着引导和连接功能,引领游客或客人们抵达重要的景观或者连接不同的景点。这一点与中国园林十分相似。我国古典园林中蜿蜒小径的重要功能之一是连接景观。沃波尔也在此意义上使用了蜿蜒小径。除了形式之美和连接功能之外,蜿蜒小径之美更在于它所蕴含的生命灵动感和活力。沃波尔虽然使用了中国园林中的“曲”径,但是从小径的终点是哥特式大门和中世纪教堂可以看出,沃波尔更为看重的不是蜿蜒小径的美感,而是它的实际功能。换而言之,使用中国园林的造园艺术,目的还是为了服务他的哥特建筑。在草莓山庄中,“曲”径不仅通向哥特建筑,还加深了哥特城堡神秘、庄严的气氛。

第三是中国式建筑。18世纪欧洲出现了模仿中国园林建筑的风尚。比如肯特在斯道维花园中设计的中国式叠石,钱伯斯在丘园中修建的孔子屋等。沃波尔也受中国风尚的影响,建造了一些仿中国式建筑。在离哥特式大门不远的地方,他有一座仿中国风格的桥和亭子。他修建了中国瓷器屋,里面收集了许多来自中国、日本、印度等各类瓷制品以及欧洲的仿制品。此外,草莓山庄还有三个著名的花园,分别是林中的教堂、大贝壳长椅和鄱阳湖花园。最后一个明显具有中国风格,这个名字取自中国一个著名的湖泊,池中嬉戏的金鱼被称为“中国历险记”。这些具有中国特色的景观,使草莓山庄在浓郁的哥特风格之中流露出带有异域风情的中国风格。

四、结语

坦普尔认为中国园林是一种异域的他者,是与欧洲园林相反的艺术,美则美矣,却不适合欧洲的土壤。艾迪生摒弃这一思维模式。他认为中国虽然“地方遥远”,Sharawadggi却表现出一种普遍的审美体验,这种审美体验不是相对的、外来的,而是普遍的、主观的。任何一个具有审美能力的人,都能从中国园林中感受到愉悦和快感,而不论他是中国人,或是英国人。沃波尔受到坦普尔、艾迪生等美学思想的影响,不仅认同“不规则”的中国园林带来“新奇”的审美效果,而且在实际的造园活动中吸收中国园林艺术的重要特色,使之混杂在草莓山庄之中。草莓山庄的不规则、反对称、景观的多元性与变化性及“曲”的使用都受到中国园林的影响。这一事实是中国园林影响18世纪英国审美文化和园林文化的重要证据,不仅表现了中国古典园林之美的共同性,而且能够进一步增强我们的文化自信。

参考文献:

[1]苏立文.东西方美术的交流[M].陈瑞林,译.南京:江苏美术出版社,1998.

[2]安田朴,谢和耐.明清间入华耶稣会士和中西文化交流[M].耿升,译.成都:巴蜀书社,1993.

[3]波罗.马可波罗行纪[M].冯承钧,译.上海:上海书店出版社,1999.

[4]张诚.张诚日记[M].陈霞飞,译.北京:商务印书馆,1973.

[5]李明.中国近事报道[M].郭强,龙云,等译.郑州:大象出版社,2004.

[6]杜赫德.耶稣会士中国书简集:IV[M].耿升,译.郑州:大象出版社,2005.

[7]钱伯斯爵士.东方造园论[M].邱博舜,译注.台北:联经出版事业股份有限公司,2012.

[8]朱建宁,张文甫.中国园林在18世纪欧洲的影响[J].中国园林,2011(3):90-95.

[9]Horace Walpole.The letters of Horace Walpole:Earl of Orford vol 2[M].London,1880.

[10]Sir William Temple.The works of Sir William Temple volume vol 3[M].London:J.Rivington,1814.

[11]郑朝琳.威廉·坦普尔的园林理论初探—以《论伊壁鸠鲁的园林,或论园艺》为分析对象[J].北京林业大学学报(社会科学版),2020(1):78-83.

[12]章安祺,编订.缪灵珠美学译文集:第2卷[M].缪灵珠,译.北京:中国人民大学出版社,1998.

[13]洛夫乔伊.观念史论文集[M].吴相,译.南京:江苏教育出版社,2005.

[14]吴永喆,乔万民.唐宋八大家:柳宗元[M].天津:天津古籍出版社,2016.

[15]计成.园冶[M].北京:城市建设出版社,1957.

[16]Horace Walpole. The History of the Modern Taste in Gardening[M].New York:Ursus Press,1995.

作者简介:郑朝琳,博士,河南师范大学文学院讲师。研究方向:比较文学与世界文学。