摘" 要:为顺应近年来人们对“体验设计”“沉浸式体验”等热点话题的关注,本研究使用可视化软件CiteSpace与传统文献计量法,对中国知网CNKI数据库体验设计研究板块的核心1357篇重要文献分析,得出该板块的热点、现状和未来趋势。结果证明中国沉浸式设计领域尚有较大研究空间,广大研究者需要多进行跨单位、区域、学科等方面的科研合作。国内体验设计研究可分为八大模块,可归结为三个主研究方向,分别为用户体验设计研究、交互服务性的积极体验研究、数字时代下的沉浸式虚拟现实研究。由此可看出,随着技术不断发展演进,科技与时尚的融合已经成为不可避免的潮流。

关键词:体验设计;CiteSpace;知识图谱;可视化分析

在19世纪中叶,威廉·狄尔泰在其生命哲学的理论框架下,对“体验”这一概念进行了深入地探讨和总结[1]。狄尔泰认为,所有的体验,包括体验的内在要素及其有效性,都只能在意识的背景下得以显现和存在[2]。换句话说,体验必须在意识的领域内发生,意识是体验发生的必要条件[3]。“体验经济”则是在20世纪70年代时美国知名未来学家阿尔文·托夫勒提出,也被誉为农业、工业和服务经济之后的第四类经济发展形态[4]。在1999年,美国经济学领域的两位杰出学者,约瑟夫·派恩和詹姆斯·吉尔摩,撰写的《体验经济》(The Experience Economy)书中指出虽然传统经济满足了人们外在的物质需求,但随着社会经济发展和大众需求变高,情感精神领域特别消费中的个人体验成为了新的追求。“体验经济”这一概念,是在服务经济的基础上进一步发展和分化出来的,更重视消费者的参与、感官感受和情感共鸣。从认识论的角度来看,体验所主张的价值观念与理性主义形成了鲜明的对比,这一特点与当代设计领域对于多样性和包容性的追求不谋而合。随着人类社会对个体经验和多元文化融合的重视,设计学科经历了一场“体验转向”,在这一转向中,体验设计逐渐占据了设计讨论的核心位置,成为众多设计议题中的一个关键焦点。

体验发生在众多学科领域也导致了它的研究纷繁复杂,因此本文采用了文献计量分析方式,通过收集“体验设计”主题的理论、热点和发展趋势,通过深入分析和系统化的理论构建,本研究试图为相关领域的学术探讨和设计应用提供坚实的理论基础和实践指导、推动学术界和设计界在理论与实践相结合的层面上取得实质性进展。

一、研究方法与数据

(一)研究方法

CiteSpace是由美国学者陈超美开发的基于Java的信息可视化软件。它分析学术文献的原数据,如出版机构、关键术语和发表时间,揭示文献间的联系,生成可视化图表,如共现图、聚类图、时间序列图和合作网络图。CiteSpace帮助学者洞察研究动态,提高文献综述的科学性和可靠性[5]。它通过描述性分析某一主题文献的发文量、作者和期刊,能够概括该板块的研究情况;通过共现图谱分析得出该领域研究热点,关键词时区图分析得出当下趋势。

(二)研究数据来源

本文采用了在全国范围内收录核心期刊的比例最高的中国知网(CNKI)期刊数据库,为保证期刊分析的有效性,选择了核心SCI、北大核心、CSSCI三类核心期刊作为分析数据来源,能够在一定程度上反映出国内关于体验设计研究的主流观点。随后精确搜索关键词“体验设计”,收集到1357篇期刊文章。为了确保分析结果的精确性和可靠性,对检索到的文献进行了严格的筛选,排除了以下几类文献:1.以设计作品为主的文献;2.杂志的征稿启事、序言等非学术性内容;3. 报道性文章,包括人物访谈、展览信息、会议新闻报道以及大会演讲等;4.其他文献信息不全或与研究主题不符的文献。经过这一筛选过程,最终确定了1352篇文献作为研究分析的依据。

二、体验设计领域研究现状

(一)体验设计领域年发文量分析

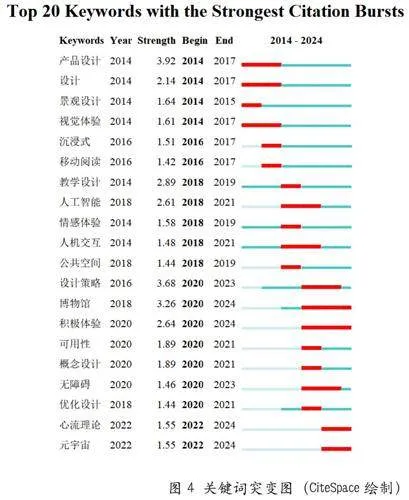

通过分析某一学术领域每年的文献发表数量及其随时间的变化趋势,可以揭示该领域整体的演进态势。图1展示了国内体验设计研究领域的年度发文量,并进行了相应的可视化处理。由图可以观察到国内在沉浸体验研究方面经历了一个充满变化和复杂性的演进过程,可划分成以下三个发展阶段。

1.初始研究阶段(1997年—2010年)

在此时期,国内学术界逐渐将关注度转向体验设计领域。尽管沉浸体验作为研究主题在学术界的关注度逐渐提升,但该领域的文献发表总量相对较少,且呈现出一种波动幅度较小、稳步增长的趋势。具体来看,沉浸体验研究的文献发表可以追溯至1997年,而截至2010年,该领域共发表了40篇相关学术文献,反映了学术界对沉浸体验概念的认识和探索还处于初步阶段。

2.显著增长阶段(2011年—2017年)

学术界对沉浸体验的研究兴趣显著增强,文献发表数量呈现出显著增长,整体上反映了该研究领域的迅速扩张和学术关注度的提升。具体而言,从2010年的40篇相关学术文献,增长至2017年超过120篇的高点,数量上显著上升,发展速度上显示活力和研究潜力。

3.稳步发展阶段(2018年—2023年)

在该阶段,发文量经历了几次波动后稳定在一个相对高位的地方。具体数据表现为:在2018年和2023年期间都维持在100篇上下。其中两次较为显著的波动都和技术变革和社会趋势相关。第一次2018年受到人工智能和人机交互技术的影响形成了研究高峰,并且体验设计也从设计领域扩展到教学和空间设计、心理研究上。第二次是2020年开始的,随着社会国家对文旅和博物馆的重视,博物馆这一主题也成为了体验设计的重要研究板块。与此同时,设计策略、概念设计、优化设计、无障碍和积极体验等主题也渐入大众视野。

综上,国内学术界对于体验设计领域的关注持续增强,相关研究已经形成了较为稳固的研究基础和学术规模。基于当前的研究动态和学术兴趣,可预见未来沉浸体验相关的学术研究及其文献发表量将稳定增长。

三、体验设计领域研究热点与分类

通过上文发文量数据发现体验设计研究近十年来才受到关注,因此选取文献进一步进行citespace分析时,时间选定区域为2014-2024;节点类别(Node Type)设为关键词(Keyword),把得到的数据以时间线(Timeline)以及关键词突现的方式进行可视化展示得到研究主题在不同时间段的关注热点。

(一)关键词聚类分析

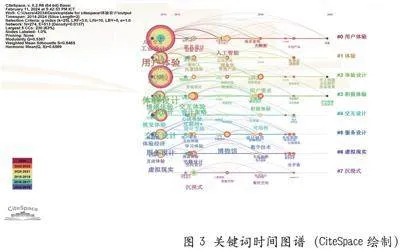

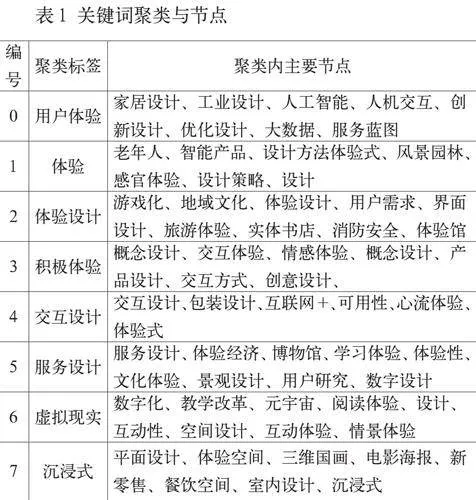

利用CiteSpace软件进行的关键词共现分析揭示了关键词之间的相互关系[6],并生成了一张关键词共现网络图谱(如图2)。网络图谱中每个节点代表一个特定的关键词,节点越大,则关键词出现的次数越多。随后对相关领域的研究文献进行了深入的关键词共现聚类分析。采用LLR算法,对国内外的关键词进行了聚类处理,并生成了相应的聚类图谱。国内部分的聚类图谱显示,模块值(Q)达到了0.5367,超过了0.3的阈值,表明聚类结构具有显著性;同时,聚类的平均轮廓值(S)为0.8478,超过了0.7,表明聚类结果合理,而且有较高信服力。聚类结果可分为以下七个板块#0用户体验#1体验#2体验设计#3积极体验#4交互设计#5服务设计#6虚拟现实#7沉浸式。这些分析结果为理解该领域内的研究热点和趋势提供了直观的视角,并且为未来的研究方向提供了可能的线索。

关键词聚类后关键词有用户体验、体验、体验设计、积极体验、交互设计、服务设计、虚拟现实、沉浸式八个关键词。具体节点如表1所示。

体验设计研究热点议题多元丰富,本文对7个聚类标签进行归纳整理,提炼出三大主题板块。三个板块分别为用户体验设计研究、交互服务性的积极体验研究、数字时代下的沉浸式虚拟现实研究。

板块一为用户体验设计研究,包含聚类#0用户体验#体验#体验设计。该板块的研究常常结合感性工学开展,利用工学理论将体验和情感数据化计。在设计领域,通过应用定量的评估标准来衡量和分析用户体验的实用性,可以为设计干预提供数据支持。随后,基于这些分析结果,研究者和设计师可以制定针对性的设计策略,以优化用户体验。计策略通常基于以下几个步骤:用户研究、原型设计、用户测试、迭代改进、量化评估[7]。这些策略的实施有助于提升用户体验,增强服务的吸引力和竞争力。

板块二为交互服务性的积极体验研究,包含聚类#4交互设计#5服务设计。该板块主要是以体验为渠道,更好帮助情感理解和学习吸收,涉及领域众多,涵盖交互、博物馆、教育、景观、文化体验等,形成新的体验经济。其中交互设计是体验设计的核心组成部分,专注于用户与产品或服务之间的互动,它确保用户的操作直观、易用,并且能够提供积极的体验。服务设计也贯穿众多领域,将服务提供的无形性、易逝性、不可分割性和可变性与用户接触点的体验设计相结合,增强用户参与度。像博物馆服务体验中更关注于如何通过展览、互动展品和教育活动来提供富有教育意义和文化价值的参观体验,提高学习效果[8]。在体验经济中,体验设计是创造差异化和增值的关键,通过独特的体验来吸引和保留客户。

板块三为数字时代下的沉浸式虚拟现实研究,包含聚类#6虚拟现实#7沉浸式。在技术进步的推动下,虚拟现实(VR)和元宇宙等新兴概念正在迅速崛起,这促使用户体验设计的领域不断拓宽。此类技术是通过对视觉、听觉、触觉等感官元素对真实世界的模拟设计,创造高度逼真的三维环境,使用户能够获得强烈的沉浸感。这也使得原本主要关注最终用户的体验设计,现在开始包括更广泛的利益相关者群体,应用范围从传统的物理空间扩展到数字领域,从二维界面延伸至三维环境。在时间维度上,体验设计的关注点也从单一的使用阶段扩展到了整个设计和开发周期,从而实现了对产品或服务从构思到实现的全面考量。

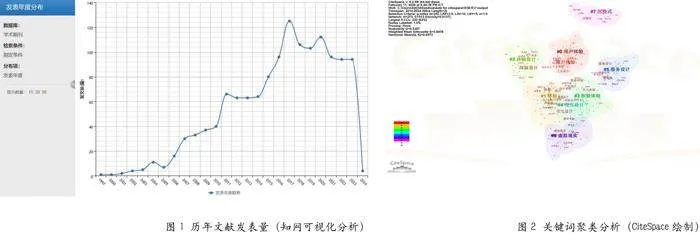

随后我们将关键词用时间轴的方式展示(如图3),这个基于时间轴的领域研究关键词图谱,通过追踪每个关键词聚类中各词汇首次出现的时间点,以及随后在该聚类内部的演变历程,使我们能够从时间的视角剖析该领域知识的发展历程和变化趋势。由图可得,2014年的关键词热度最高的是用户体验,随之的话题有工业设计、人机交互、情感体验、交互设计等,随着时间推进研究话题逐渐细化,像博物馆、数字技术、文创产品、生态美育、乡村旅游等由政策引领的板块渐入眼帘。

(二)关键词突变分析

CiteSpace的突变词图谱是观察体验设计领域关键词快速演变的有效工具。它帮助分析研究主题的演进、变化和未来方向,揭示研究趋势的动态特征。通过图谱,研究者可以直观识别突变词的出现、消退时间和强度,反映研究焦点的转移和演化。从突变词的持续时间角度分析,可以发现“博物馆”和“积极体验”是持续时间最长的关键词,可以看出国家对于文旅和教育的政策长期扶持下,学者们也积极进行学术研究。而积极体验的出现正体现出随着经济发展以后,大众转向对深度心理领域的重视,主要集中在教育和健康护理部分。从突变强度来看,产品设计是突变强度最强的关键词,其次是设计和景观设计。

通过关键词突变分析(如图4),能发现2014-2024的体验设计研究发展呈现出明显的三个阶段性。第一阶段为2014-2017,研究重点集中在产品设计、景观设计、视觉体验、沉浸式和移动阅读等主要以视觉产品体验为主的相关内容。

第二阶段为2018-2019,此时研究重点转移到教学设计、情感体验、公共空间、人工智能和人机交互上,后两个板块的热度往后还一直持续到2021年。很明显能发现该阶段对体验设计的理解渐渐走出了传统产品设计领域,扩展到了教育和情感板块,还引入了人工智能等技术。这与互联网、人工智能、5G等尖端技术的迅猛发展息息相关,这些技术推动了数字经济革新,为体验经济的融合发展提供新机遇。

第三阶段为2020-2024,这个时期研究重点回归到设计领域的设计策略、可用性、概念设计、优化设计等主题的同时,特殊板块也引起了重视,例如无障碍、博物馆、积极体验,还有紧跟潮流的心流理论和元宇宙板块。这个阶段博物馆成为了一个新兴的研究热点,它同时也是突变持续时间最长的关键词。它和文创产品、沉浸式体验、元宇宙等关键词密切相关,共同推动了我国文化创意产业的发展。

四、研究趋势与结论

本次研究追溯了体验设计的来源,对1357篇重要文献进行了可视化分析。通过该领域的发文量得出该领域发展有“初始-增长-稳步”三个阶段;通过关键词聚类得出用户体验、体验、体验设计、积极体验、交互设计、服务设计、虚拟现实、沉浸式8个关键词,可归结为用户体验设计研究、交互服务性的积极体验研究、数字时代下的沉浸式虚拟现实研究3个主题;通过时间图谱和关键词突变分析得出未来体验设计将聚焦在更加细化和新兴技术领域,如无障碍、博物馆、积极体验、心流理论和元宇宙等。由此可看出,体验设计作为一个学术和实践领域,正持续扩展并分化出多个子领域,整体展现出一种发散性的发展态势。这一领域显著地体现了跨学科性,不同学科的理论和方法在此相互交织与融合。正如帕特里克·纽贝里(Patrick Newbery)等学者所提出的,体验设计不应被视为单一学科的专长,应是更为宏观的视角,其核心在于全面性与包容性[9]。

随着时代发展需要,体验设计的焦点也逐渐从“基于体验的设计”(Design by Experience)转移到“为体验而设计”(Design for Experience),这反映了设计实践从被动记录体验转向主动创造和优化体验的趋势。此外,体验设计的研究热点持续演变,展现出对时代变化的敏感性和对创新前沿的追求。体验设计的这种时效性和前沿性,是在新技术革命浪潮、体验经济的兴起、社会结构的快速变迁,以及对个性化和情感化体验需求增长的共同作用下形成的。它代表了一种面向未来的设计理念,旨在应对和引领社会和技术变革中的新挑战和机遇[10]。

参考文献:

[1]安延明.狄尔泰的体验概念[J].复旦学报(社会科学版),1990(5):47-55.

[2]An Yanming.Diltheys concept of experience[J].Fudan Journal(Social Science Edition),1990(5):47-55.

[3]DILTHEY W.Wilhelm.Introduction to the human sciences[M].Princeton:Princeton University Press,1988:72.

[4]TUTTLE H N.Wilhelm Diltheys Philosophy of Historical Understanding[M].Leiden:E.J.Brill,1969:13.

[5]李林.体验经济时代的博物馆变革与反思——以美国康纳派瑞历史博物馆创新经营模式为案例[J].东南文化,2015(4):107-112.

[6]陈悦,陈超美,胡志刚,等.引文空间分析原理与应用CiteSpace实用指南[M].北京:科学出版社,2014.

[7]李翔,周晓江.情感体验视角下的家用腿部锻炼产品设计研究[J].美与时代(上),2024(4):127-130.

[8]唐瑛.基于用户体验要素的高校图书馆APP交互设计研究[J].美与时代(上),2024(1):18-23.

[9]PATRICK N,KEVIN F.Experience Design:a Framework for Integrating Brand,Experience,and Value[M].Hoboken:Wiley,2013.

[10]何修传,马梦媛,王慕炜.基于文献计量分析的国际体验设计研究现状与发展趋势[J].包装工程,2023,(14):327-339.

作者简介:魏晨,博士研究生,广州新华学院艺术设计与传媒学院助教,服装与服饰设计专任教师。研究方向:艺术设计。

基金项目:本文系广州新华学院2023年校级高等教育教学改革项目(2023J057)阶段性研究成果。