摘" 要:约瑟夫·穆勒-布罗克曼概括总结的网格系统性原则是现代平面设计领域的基础理论。体系化的网格系统旨在同时把握图形、文字与排版的有序进行,对多媒介的“信息共享”环境下厘清信息层级和建构页面秩序具有重要指导作用。我们正处于“信息过剩”时代,平面设计市场普遍存在风格千篇一律、设计浮于表面等问题,缺乏对于理性和逻辑的思考。文章将研究视角聚焦于布罗克曼的设计风格,并通过分析战后布罗克曼的典型设计案例,对其作品的风格特点进行深入阐述,以期在经典设计范式的观照下唤起人们对于摆脱视觉风格同质化、提升信息传达理性体验等议题的思考。

关键词:约瑟夫·穆勒-布罗克曼;瑞士平面设计风格;网格系统

基金项目:本文系湖南省哲学社会科学基金基地项目“城市景观构建中的汉字字体研究”(19JD46)阶段性研究成果。

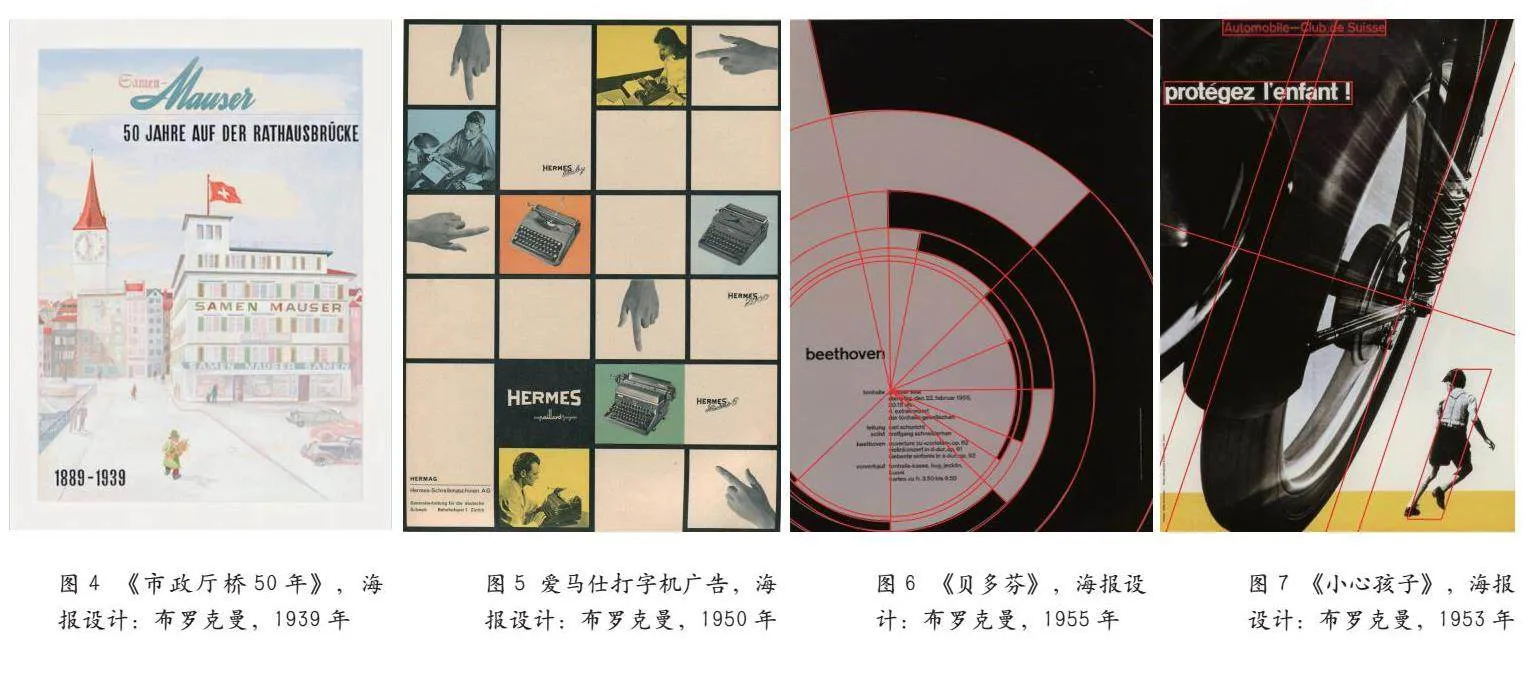

约瑟夫·穆勒-布罗克曼(Josef Müller-Brockmann,1914-1996)是瑞士平面设计的先驱人物之一(如图1),他通过与理查·P·罗塞(Richard P. Lohse)、汉斯·纽伯格(Hans Neuburg)等人以《新平面》(Neue Grafik)杂志为主要宣传阵地(如图2),将其经由设计实验总结得出的一系列网格系统设计哲学与设计方法向国际推广,逐步建立起新的视觉传达设计秩序,有效催化了瑞士平面设计向国际主义平面设计的这一转变。布罗克曼将网格系统的基础理论及使用原则总结成书《平面设计中的网格系统》(Grid Systems in Graphic Design),于1981年正式出版,至今仍被奉为平面设计专业的“圣经”,在推动瑞士设计风格走向国际化的道路上产生了深远影响(如图3)。书中对于网格的搭建步骤、纸张及字体的选择、版面参数控制等内容进行了详细阐释。尤其值得一提的是,书的最后,布罗克曼展现了极为开阔的视野,对三维展览空间中网格系统的运用作出了相关探讨。笔者将研究视角聚焦于布罗克曼以网格系统为底层逻辑的平面设计风格,并通过分析战后布罗克曼的典型设计案例,对其作品的视觉表现特征进行深入阐述,以期在其经典设计范式的观照下唤起人们对于摆脱视觉风格同质化,提升信息传达理性体验等议题的思考。

一、结构的显露:布罗克曼的风格转变

布罗克曼幼时便对插画展现了一定的兴趣和天分,他在印刷厂与建筑工作室当学徒期间也积累了一些印刷排版的基本知识。1929年,美国股市暴跌引发的经济危机影响到了世界各国,这间接导致了大量人口失业的境况。瑞士的街道上随处可见失去经济来源的人们组织游行活动。在这种混乱的环境下,出于对安宁的追求,布罗克曼决定于1933年前往苏黎世工艺美术学院求学,正式开启了通往平面设计领域的大门。他在厄恩斯特·凯勒(Ernst Keller)和阿尔弗雷德·威廉姆(Alfred Willimann)两位瑞士平面主义大师的教导下,系统学习了平面设计的知识,这对布罗克曼往后的设计生涯产生了深远的影响[1]。

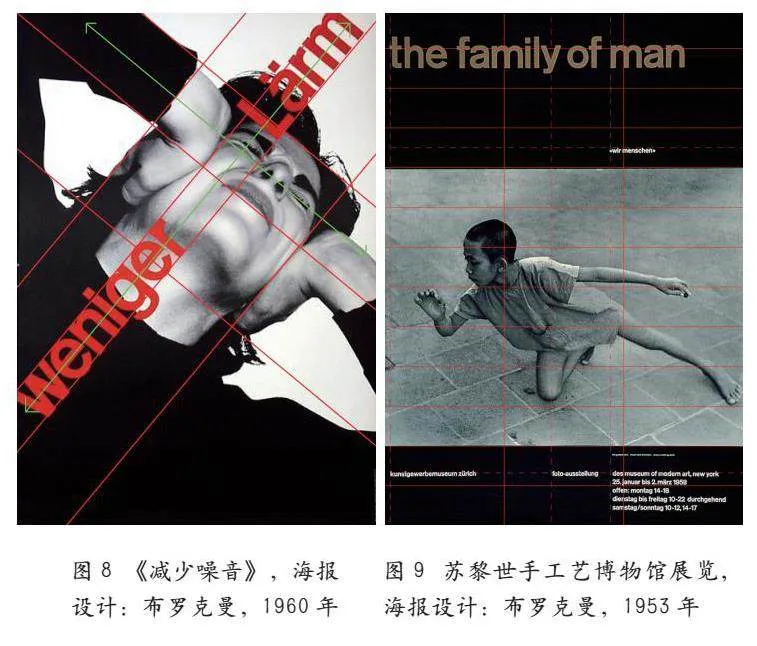

在苏黎世工艺美术学院的求学期间(1933年秋至1934年春),布罗克曼也广泛地接触学习建筑、音乐、哲学等其他专业领域的知识,这为其视觉设计风格的建立打下了一定基础。20世纪30年代初至40年代末,这一时期布罗克曼投身于苏黎世公共事业的宣传海报设计,工作内容以绘制插图为主。同时,他接触到设计师汉斯·艾尔尼(Hans Erni)的海报作品,出于喜爱开始追随艾尔尼的平面设计风格。在1939年的《市政厅桥50年》海报中(如图4),布罗克曼选择主观性较强的插画为视觉呈现载体,写实描绘出苏黎世市政厅桥这一标志性建筑的周边场景,水粉淡彩的创作技法营造出柔和的画面氛围。海报中的文字信息通过颜色与字体的差异区别开来,首要的标题层级采用中性的黑色无饰线体,呈现出现代主义平面设计风格的影响。这一作品体现出二战前,布罗克曼仍然采用以插画为核心的设计形式,并且插画中的细节元素与作品传达出的主题之间存在紧密联系。

二战期间,布罗克曼响应号召服役,暂停了自己的设计师工作,直到1945年战争彻底结束,布罗克曼才得以继续他的设计实践探索。战时的瑞士虽保持中立态度,但是也时常受到战争的威胁,其他国家对于瑞士的封锁,致使瑞士民众对外界的物质、思想等鲜有接触。这些经历让布罗克曼对于平面设计产生了一种信念——如果想要设计在传播和阐释上不受摆布,建立一个客观的标准是十分必要的[2]。战争结束后,西欧各国间的联系得以恢复并日渐深入,各民族的文化交流趋于频繁,促使大众急需一种更为简洁、规范的设计方式。布罗克曼为了摆脱平面设计在传达信息的过程中可能受到的阻碍与局限(如:传达者与受众间存在的文化差异等),开始形成一种客观理性的平面设计思维。

20世纪四五十年代,受到当时兴起的一些先锋设计运动以及宣扬设计中结构主义表现的两位设计师拉兹洛·莫霍利-纳吉(Laszlo Moholy-Nagy)与扬·奇肖尔徳(Jan Tschichold)设计观念的影响,布罗克曼的平面设计表现形式也逐步发生了转变。1950年的爱马仕打字机海报中(如图5),平面设计中的理性与秩序开始显露。注重艺术美学表现的插画被实物摄影图片取代,布罗克曼以充满现代主义气息的黑色几何线条构成的网格组将图像围绕起来,方向各异的手指分别指向使用打字机的工作场景以及不同款式的打字机,营造了一种视觉上的引导性。画面整体简洁易懂,同时也体现出强烈的理性主义与节奏感。打字机与工作场景通过底色的差异划分开来,色彩的明度以及饱和度较高,将摄影图像凸显出来,十分抢眼。爱马仕的图标重复出现在紧挨着摄影图片的网格中,一定程度上强调了品牌的影响力。文字信息与摄影图像被几何线条严格加以区分,使读者一目了然。在完成这一设计作品后,布罗克曼彻底走向了理性主义与结构主义的设计风格,同时逐步摸索出自己的平面设计风格。因此,布罗克曼为爱马仕打字机所做的招贴设计可以看作是其理性与秩序共存的平面设计风格的初步探索。如果说二战之前布罗克曼选择以具象化手绘图形为主要传达元素,那么在战后社会环境与个人思辨的双重影响下,他转向以网格系统为基本骨架,将灵活、真实的摄影图像作为视觉主体。前者重在艺术效果的呈现,后者则集中关注版面内在的几何结构,通过简洁的视觉形式强调传达信息。

二、网格之下图文秩序的构建:布罗克曼的设计风格探析

20世纪50年代之后,战争的结束促使瑞士等西欧各国的经济、文化开始复苏,社会对于讲求简洁和秩序的平面设计的需求日益上升。与过往繁复、花哨的视觉表现特征大相径庭,瑞士平面设计风格以设计的功能性为宗旨,力图通过建构合理的网格系统追求版面上的秩序性与规律性,运用科学与理性将文字、插图等视觉组成元素进行组织编排。从视觉形态上看,这种样式将版面布局中体现的逻辑性与秩序感视为核心,从而表现出一种风格鲜明的设计特征:将设计师的个人表达排斥在外,运用一定的数理逻辑为视觉元素的组织建立一种系统性秩序,以建立起版面整体的秩序性与条理性;在文字排版上选择简洁的无衬线字体和左对齐的排版格式;使用统一化的照片、插图、字体以及标志来向读者传达有效的视觉信息[3]。布罗克曼将归纳总结的以科学理性为主导的设计策略运用到作品中,将理论与实践紧密结合,为瑞士的文娱场所、旅游事业、公益项目等设计招贴海报来传达视觉信息,对于国际主义平面设计风格的推广产生了一定效益。笔者将从网格系统与几何构成的构建运用、摄影图像的置入处理以及无衬线字体的排版选择三个核心设计思维出发,对布罗克曼设计风格中理性与秩序的建立展开深入探讨。

(一)规圆矩方:网格系统与几何构成的巧妙运用

20世纪初期,网格系统发端于德国的包豪斯学校。包豪斯学校的基础教育奠基人莫霍利·纳吉使用线条对书籍的排版布局进行划分,将插图与文字信息依据功能差异放置在划分好的版面空间内,这可以视为早期网格系统在平面设计领域的应用[4]。在布罗克曼的专著《平面设计中的网格系统》中,网格系统被定义为一种秩序系统:“网格将二维平面划分为更小的单元网格,或者将三维空间分成更小的单元区域。这些单元网格或者单元区域的大小既可相同也可不同。单元网格的高度相当于文本的整行数,宽度则与文本栏的宽度相当。”[5]在秩序基础之上构建起来的网格系统,将版面中的视觉元素以及各自隐含的本质关联进行科学、系统处理,抽丝剥茧,从整体出发对视觉信息层级进行梳理,突出了关键信息的表达,使读者能够准确高效地接受信息。布罗克曼认为网格系统在版面布局中起着关键性作用,他说:“网格使得所有的设计因素——字体、图片、美术之间的协调一致成为可能。网格设计就是把秩序引入设计中去的一种方法。”[6]出于工作委托以及自身对音乐的喜爱,在20世纪50年代之间,布罗克曼陆续给苏黎世的音乐展演活动设计海报,其中几何元素与网格体系的结合塑造出版面和谐灵动的韵律,促进了视觉与听觉的相互转换。以布罗克曼在1955年设计的音乐会系列海报之一《贝多芬》为例(如图6),设计师选用造型简洁流畅的圆弧形组合作为主体,以位于斐波那契黄金螺旋线焦点中心的圆心向外延展,形成错落的同心圆。各同心圆的面积比例巧妙地与贝多芬音乐中流淌的旋律相呼应,营造出一种错落的节奏美感。同时,文字信息的区域版块被布罗克曼精心放置在螺旋线焦点区域,使观者一目了然,有效地提升了信息的传递效率。在这种规圆矩方的数模体系之上建立的网格系统通过合乎数理逻辑的编排布局,进一步强化了设计作品的易读性与秩序性。

(二)实景拼贴:摄影图像的灵活处理

摄影图像在20世纪五六十年代开始作为一种新兴设计手段被应用,为那一时期的视觉传达设计注入了新活力[7]。然而摄影技术流入平面设计领域初期,少有设计师能够处理好网格系统与摄影图片之间的联结运用。在苏黎世工艺美术学院的求学期间,布罗克曼的另一位老师阿尔弗雷德·威廉开创了摄影课程,力求将摄影美学与印刷排版紧密结合。经过威廉的训练与指导,布罗克曼开始重新审视摄影,将其视为设计过程中拥有巨大潜力的图形元素。布罗克曼提出,若要摆脱这一困境,摄影师与设计师的相互协作十分必要。在拍摄之前,摄影师可以提前将版面所需的网格覆于对焦屏上,借助网格来对拍摄对象构图以适用于后续的设计排版中。布罗克曼将摄影图形作为一种理性的信息传达方式灵活处理,以版面结构的功能性为核心,运用夸张的对比手法为读者营造一种视觉上的冲击与震撼。

1953年,他在为宣传交通安全而设计的《小心孩子》的海报招贴之中(如图7),将实物摄影图像设置为海报的视觉中心,使用了蒙太奇手法将两张摄影图像并置于版面中。蒙太奇是法语“montage”的音译,这一术语最早用于建筑学领域,作“装配、组合”之义,通过预设的计划将各种材料重新组合,成为一个新的整体[8]。延伸至平面设计领域,蒙太奇通常指组合不同时空的拼贴、剪贴手法[9]。在这一海报设计中,应用蒙太奇手法处理过的摄影图像迎合了受众本身的思维补充模式,通过联想将原本不在同一时空发生的两个场景相互补充。布罗克曼有意放大了图像中“急速飞驰”的车轮,与画面另一侧呈躲避状态的瘦小少年形成强烈的对比和夸张效果。位于车轮中央的轮轴将画面划分为两个面积相等的直角梯形。车轮与少年保持平行的角度,两者均偏离重心向右侧倾斜,增加了画面的不稳定感,更加体现出交通事故的严重性以及预防事故发生的必要性,给读者带来了紧张、震撼的视觉感受。车轮与孩童的黑白形象与画面底部的黄色形成另一对比,这种色彩搭配通常使我们联想到警告与危险。简短的文字版面仅有车轮的五分之一大小,图像几乎取代了文字的信息传达效应。

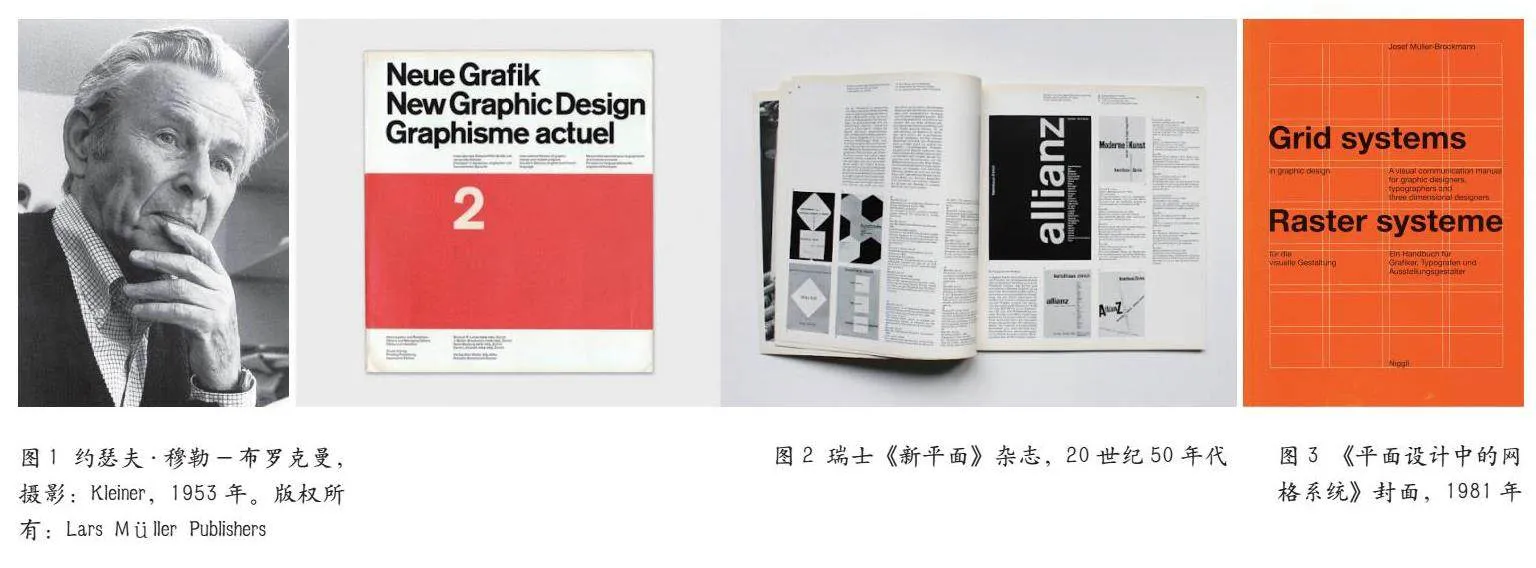

1960年,布罗克曼创作了名为“减少噪音”的海报旨在对生活中的交通拥堵发出抗议(如图8)。摄影画面中,一位表情狰狞的女子以仰视的姿态用力捂住自己的双耳,试图通过这一行为减少交通噪音带来的烦扰。此图像同样采用拼贴的艺术手法,布罗克曼有意将这一主体倾斜置于构图中,为观者带来一种躁动、失衡的心理感受。单一的黑白人物图像与醒目的红色文字“减少噪音”形成强烈的视觉反差,同时,主体人物的头部和双手处于同一倾斜角度,这一组合又与文字版块构成垂直相交的关系,体现出版面中潜在的几何秩序。除此之外,这样一种非对称式的构图也显示出布罗克曼技法的转变——由平衡、稳定的网格构图转为夸张、冲击力强的不对称式构图。布罗克曼曾说:“包含情绪的图像,作为一种思想体现和视觉产物,可以制造出真正的艺术品,然而在广告设计领域我想要尽最大努力保持客观。”摄影图像作为一种客观表达的视觉元素,被布罗克曼理性地应用于版面构成中,其海报设计去除了主观情感色彩因素的干扰,将贴近现实、识别性强的实物展现出来,版面布局经过几何化的处理,与文字、色彩等元素相互对比表现出画面的冲击感。

(三)化繁为简:无衬线字体的理性选择

在进行视觉信息的编排处理的过程中,无衬线字体的选择无疑是理性传达视觉信息的关键所在。推崇“新字体排印”的先驱扬·奇肖尔德在《文字设计基础》中阐述了十条设计原则,其中第四条原则涉及字体使用:“所谓内在的构成,是限定在字体、数字、符号、活字盒、自动铸字机、以及利用图版和照片等文字设计的再现手段。我们所使用的基本字体应该是无衬线字体,包含从细到粗的不同粗细值以及窄体到宽体的各种字幅变化。富含民族特性与国家特征的德国哥特体,从国际性的角度来看使用范围是有限的。而为普通大众所熟悉的老式罗马体,只有那些时代性与个人特征不太明显的字体,才能优先于无衬线字体使用。”[10]迫于纳粹政府的侵扰,奇肖尔德于1933年从德国迁至瑞士,在巴塞尔展开教学工作,“新字体排印”的设计理念继而在瑞士传播开来。从形式特征与功能应用上看,无衬线字体的笔画清晰锐利,结构端正饱满,易于书写辨识,这些特点也与现代主义设计风格中提倡简约,强调功能的设计观念相符合,逐渐成为国际主义平面设计的风向标[11]。

布罗克曼这样解释无衬线字体表现出的“理性无特征”:“我所指的无特征代表中立性,是指字体应用于普遍的版式而不是特定场合中的理性排版。西方的字体设计把普通的圆形、正方形和三角形作为基础。这赋予它们理性与客观,产生一种被所有文化认可的优雅。”1896年由德国字体公司伯涛德(Berthold)推出的一款无衬线字体阿兹登体(Akzidenz Grotesk)因其简洁利落的几何形态和便于读记的特性,成为了瑞士最早广泛应用的无衬线字体,也因其通用的工业感与外形的基准角度深受布罗克曼的喜爱。在1958年,他为苏黎世手工艺博物馆宣传海报的设计中(如图9),版面以严格的网格系统为基本骨架,体现出布罗克曼严谨、理性的设计哲学。画面以黑白摄影作为视觉中心,呼应了海报宣传的展览主题。为了提升传达效果的准确性,布罗克曼使用简单的阿兹登体和基础元素作为设计表现形式。上方的标题版块与底部的辅助信息版块通过色彩的明暗对比以及字号的逐级递减产生对比关系,网格空间划分明确,字号变化也很好地满足读者在不同距离浏览招贴设计的需求,受众阅读接受信息的逻辑顺序进一步得到规范。此外,布罗克曼对于底部关于展览的详细信息也做了细致的横向空间分割,段落文字的间隔不是简单地一分为二,而是设置为一大一小的错落水平间距,层次一目了然。重要信息的周围被预留出均衡、和谐的留白空间,为整个版面营造出微妙的对比与变化。这幅作品传达的信息清晰明了,没有多余的装饰性因素干扰画面,读者能够第一时间获取自己想要的信息。无衬线字体在这一视觉形态构成中扮演着“没有情感”的角色,唯一的存在效用便是建立起信息与读者之间沟通的桥梁。布罗克曼通过网格系统中对无衬线字体的灵活处理,增强了平面作品的时尚感与现代感,读者在布罗克曼作品中建立起的视觉秩序中能够高效地获取到目标信息。

三、结语

约瑟夫·穆勒-布罗克曼作为引领瑞士平面设计风格发展的先驱,在设计实践的探索过程中始终遵循以理性与秩序为主的哲学思维,注重自己对于设计的目的、结构以及功能的理解,从底层逻辑出发,着手在一个空间内平衡文本与插图的节奏关系。他采用规圆矩方的网格系统对视觉元素进行编排整合,提取加工实物摄影图形阐释信息主题,选择简洁易读的无衬线字体传达信息,将设计的社会意义与文化价值蕴藏在自己的设计哲学中。

当下我们处于“传播过剩”的时代,繁重的信息压力早已超过了大众的接受阈值,如何吸引有限的注意力成为各种视觉媒介竞争的关键所在。大众对于消费主义的沉迷致使视觉文化相应地产生变化,靠第一时间吸引眼球的夸张画面受到追捧,转瞬即逝的感官刺激导致人们难以分辨虚幻和现实,对“眼球经济”传播信息的沉溺使大众对具有复杂逻辑的文字信息的反应和判断趋于迟缓,长此以往,自身的主动反思愈发艰难。设计者盲目追随、模仿流行的设计样式忽视了对于社会及文化的理性思考,平面设计市场面临着风格同质化、缺乏文化内涵等困境。尽管如此,视觉媒介的革新换代依然改变不了一个事实——媒介本身归属于整体设计的概念。面对多样的网络媒介中动态视觉信息的编排问题,传统的网格设计原则提供了一种解决不同媒介中各种设计方式整合问题的办法,“新的设计形态物化过程仍然是功能与审美理念的再现,过往中不可缺失的经典准则仍会转移到新的范式中去。在此意义上,20世纪发生的工业化的视觉设计范式转移,对于当下基于数字化阅读方式的视觉设计理念建构,仍有深层次的启发意义。”[12]此外,除了二维平面上的运用,在三维空间中,网格系统对视觉元素组织、经济成本和时长效率把控以及感官体验构建等层面也发挥着巨大优势。借由网格系统的协助,设计师能够对三维空间中的平面与立面作出系统、精确的规划,从而提升空间设计的整体性。布罗克曼对于视觉传达设计领域的理性思考以及建立的网格系统设计秩序,在今天“眼球经济”盛行的多媒介环境下依然具有重要的概念价值。

参考文献:

[1]朱志娴.约瑟夫·穆勒-布罗克曼的版式设计[J].西部皮革,2020(24):29-30.

[2]Lars Muller.Josef Muller-Brockmann Pioneer of Swiss Graphic Design[M].Zurich:Lars Muller Publishers,2015.

[3]姚翔宇,蒋杰.编排设计[M].重庆:重庆大学出版社,2007.

[4]刘瑛,徐阳.版面与广告设计[M].上海:上海人民美术出版社,2009.

[5]约瑟夫·米勒-布罗克曼.平面设计中的网格系统:平面设计、字体编排和空间设计的视觉传达设计手册[M].徐宸熹,张鹏宇,译.上海:上海人民美术出版社,2016.

[6]罗小涛,武丹.版式设计[M].武汉:华中科技大学出版社,2019.

[7]杨清元.论瑞士摄影图像海报设计的表现形式与风格——以20世纪30-60年代作品为例[D].兰州:西北师范大学,2017.

[8]陈丽竹.影视艺术学与戏剧文化融合探究[M].长春:吉林大学出版社,2020.

[9]王友江.招贴设计教程[M].北京:中国纺织出版社,2020.

[10]《装饰》杂志编辑部.装饰文丛:史论空间卷(03)[M].沈阳:辽宁美术出版社,2017.

[11]唐然.国际主义平面设计风格在当代的优劣势分析[J].艺术与设计(理论),2016(8):36-38.

[12]鲁德.文字设计[M].周博,刘畅,译.北京:中信出版社,2016.

作者简介:

苏丰,博士,湖南师范大学美术学院副教授。

胡婷,湖南师范大学美术学院设计学专业硕士研究生。