摘" 要:基于传统手工织机上鸦儿木在织造中的重要作用和独特造型,结合史料记载、学术文献的研究,对贵州地区苗族织机上鸦儿木造型进行了田野考察和文化内涵分析。可以从纵向的历史发展角度发现苗族织机鸦儿木鸟雀造型是苗族先祖文化和宗教信仰的具象表达,其造型变化发展与社会生产力、文化意识形态、价值观念紧密结合。而在同时空视角的横向比对下,苗族织机与中原地区织机鸦儿木鸟雀造型又有着共通的造型表达,是民族间文化交流、融合的重要例证。

关键词:贵州苗族;鸦儿木;鸟雀造型

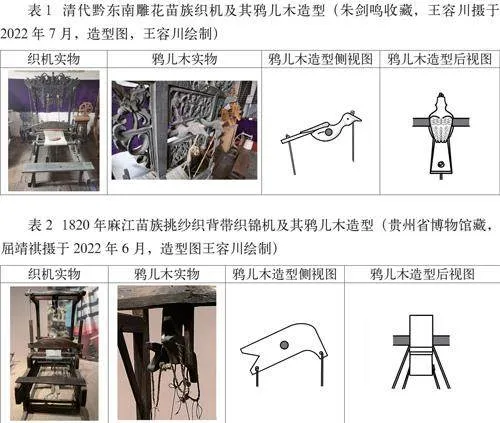

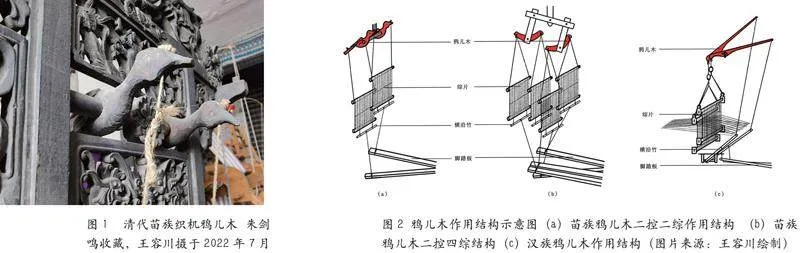

苗族对鸟雀造型的喜爱,被人们熟知于苗族服装的造型、刺绣和头饰等装饰艺术的设计创造中。当鸟雀造型再次出现在苗族传统织机上,立体、具象、拥有动态造型的表达形式拥有更具优势的表达效果,令人忍不住探索其背后的人文故事。贵州地区依据其独特的历史因素和地理条件,在相对闭塞的社会环境下,以苗族为主的贵州少数民族较好地保留了传统木织机的织机造型和结构,笔者及其课题研究团队在2022年3月至6月期间分别三次赴贵州地区考察,主要对贵州地区苗族织机造型、现存状况和使用情况进行考察,进一步结合相关历史资料和研究文献进行论证,从民间传说、文献记载、实物分析的综合视角对贵州苗族织机上“鸦儿木”造型在特定社会环境下的文化内涵进行分析(如图1)。

一、“鸦儿木”的历史追溯

在中国古代织机结构中,“鸦儿木”是一边连接综片,另一边通过“中轴”或“横沿竹”间接连接脚踏板,通过脚踏板控制提综形成向上开口的织机部件。汉代画像石中出现的踏板式斜织机[1]、《梓人遗志》中的罗机子、南京云锦花楼织机和贵州地区苗族织机中鸦儿木均为此结构,中原地区汉族织机中的鸦儿木首尾两端呈纬向,江南地区将这一织机部件称为“鹦哥”,在贵州地区苗族织机中首尾两端为经向,苗语中有“dongnei”“dongdou”[2]等名称发音。苗族织机中“鸦儿木”首尾两端皆连接综片,综片下方再通过横沿竹连接脚踏板,脚踏板踩下拉动综片下移形成向下开口,有使用一块鸦儿木控制两片综和两块鸦儿木共同控制两块综片两种使用形式(如图2)。

(一)劳作象征物和神话传说形象

早在《诗经·七月》中,便有了“七月鸣鵙,八月载绩”的记载。至今,贵州地区仍有苗族村寨中保持着春季忙耕种,夏季忙织造的传统:3月笔者在黔南及黔东南地区进行田野考察时,除以织布为生的传承人和家庭织布坊外,很少能够看到织布的场景;6月研究小组再去时,苗族村寨内织造场景明显增多,有组织性地以家庭为单位、或几户人家为一组的形式,聚集起来进行整经工作,为上机织布做准备。苗族传统土布的织造往往全家出动,尤其是上机织造前的整经步骤,由于少数民族地区很少使用整经板,多在户外平地打桩或立竿支架代替整经板的功能,多人协同才能在户外完成牵经整经工作。根据考察时当地人口述,目前苗族传统自给自足式的土布织造生产,多集中在夏季7、8月份和农活结束之后的冬季。这样能够将织布生产与春耕秋收的劳动时间合理地分配开来,充分发挥劳动力的可用价值。另外从纺织作物生长规律角度分析,麻是古代贵州地区主要的纺织材料,棉也在明清时期引入贵州[3]。麻、棉作为目前苗族织造的主要原材料,其作物的成熟时间在8月至9月初,《诗经》中所言“载绩”即为杀麻,“七月鸣鵙”即七月劳伯鸟的鸣叫,具有提醒人们进行纺织工作、莫要误了工时的象征含义。

由于贵州地区苗族族群社会发展环境相对闭塞,从苗族的历史传说、传统信仰、社会习俗等综合形成的文化语境下去分析鸟雀造型出现在贵州苗族织机上的象征意义,更加符合社会学、民族学的客观发展规律。在如今苗族古歌中,仍有许多神话传说以演唱艺术的形式保留下来。20世纪80年代收集编纂的《苗族焚巾曲》中“啄木鸟从东方飞来,来啄枫树干,才生出妈妈,生始祖妹榜,生始祖妹留。别人成亲生孩子,妈妈成亲生蛋,生蛋在家里,……妈生妈不管,妈生妈不抱,让鹡宇来管,让鹡宇来抱。”[4]描绘了苗族信仰中的鸟神形象,“鹡宇”即为鹡宇鸟,象征着鸟雀形象的苗族始祖象征和鸟神对于哺育后代作出的重要贡献。苗学研究学者杨培德基于宗教学和人类学的角度从中解释了“枫树、蝴蝶和鹡宇”三位一体的苗族生命始祖神的图腾符号关系,强调了鸟图腾在苗族传统信仰中的生命始祖含义[5]。

同时《苗族古歌·开天辟地歌》[6]中可见有苗族先祖对创世神话的大篇幅描述的记录,其中“云雾生最早,云雾算最老。……云来诳呀诳,雾来抱呀抱,科啼和乐啼,同时生下了……科啼诳呀诳,乐啼抱呀抱,天上和地下,又生出来了”,彭岚嘉、朱乐[7]在对苗族神话的研究中阐释此歌谣为世界之初本为云雾交织的混沌状态,之后诞生了科啼和乐啼两只巨鸟,科啼、乐啼又生出了天和地。苗族文化语境中“天地”也指“上下”[8],巨鸟诞下天地继而天地诞万物的传说,与织造时鸦儿木上下起伏提起经线与纬线交织织就布料的形式有着同源内涵,故而苗族人将鸟雀造型或具体、或抽象地融入织机上鸦儿木部件中,符合其民族信仰与历史文化,是文化传承与生产生活相结合的表现。

另外,《苗族古歌·开天辟地歌》中还有提到“老鹰是好汉,来往乱飞翔,他来当尺子,来把天地量;量来又量去,天地同样宽”,其中意蕴鹰鸟有丈量监察的职能,而在苗族织造中,传统竹筘制作中没有明确的密度衡量,而是依靠结绳间隔出竹片间距离从而控制经线密度,织布时悬在空中的鸦儿木,确实像是飞翔监察的老鹰,注视着下方布匹的织成,具有动势的造型呈现,巧妙地表达出苗族人民对鸟雀造型的强烈喜爱,以及对空中鸟儿自由翱翔能力的羡慕和向往,汉族文化中也常用“经天纬地”来形容某人有规划治理国家之能。20世纪90年代末收集的《苗族焚巾曲》中又有“喜鹊是好汉,喜鹊眼儿尖,阳间它能见,阴间它能见”“咔咔尾巴撬,唱歌在树巅/能把冥间看”[9]的表述,表明在苗族传统信仰中,鸟雀不仅是先祖图腾的象征,还是沟通天地、神灵、灵魂能力的宗教力量的象征物。

(二)声音的固态化形象

鸟雀形象符号最常与鸟雀的叫声联系在一起,以形代意、具象表达抽象的形象借代使用在文字记载中更加常见,借代形式在文学修辞的表述中使人产生通感的体验,故古代诗词中常使用“喳喳”“唧唧”等同音词来表现织机织造时的声音和场景。

汉代乐府辞《迢迢牵牛星》中便有吟诵“纤纤擢素手,札札弄机杼”,描写汉代女工织造时的动作和声音。南北朝时期《木兰辞》中用“唧唧复唧唧”的描写来凸显织机织造时的声音。唐代则有白居易的诗句描写织造缭绫“丝细缫多女手疼,扎扎千声不盈尺”,描述机杼千声却织不出一尺布的艰辛。被收录进宋代《乐府雅词》中的无名氏《九张机》,“呕呕轧轧,织成春恨,留著待郎归”将停不下的机杼声与盼不到的未归之人联系在一起,更用同音借代出一份苦闷与哀伤。反观将鸟雀造型实际应用于织机上的现象,亦有相同的借代手法体现,极有可能是机杼声在自然情境下联想到鸟雀声音后的具像化表现。

二、贵州苗族织机鸦儿木鸟雀造型实例分析

苗族织机上鸦儿木的造型,有具象的立体鸟雀造型、扁平的片状鸟雀造型、扁平的双头鸟或双头马造型和极简的长方形条状。贵州苗族织机中使用的鸟雀造型鸦儿木的织机主要是高机,苗族高机以互动式双综双蹑织机为主,一块鸦儿木作为杠杆首尾连接两片线综,脚踏板控制一边提起时另一边落下,交替往复。在此原理基础上,鸦儿木的数量也限制着综片数量的使用,传统苗族双综双蹑织机通常有两块鸦儿木操控两片线综,现代苗族织机中已有通过4块鸦儿木操控8片线综,故而苗族织机以平纹布、平纹挑花织锦、大小斗纹布为主要产出。腰机、织花凳等形式的织造通常使用纹棒、竹条、孔栅桄综提综经线形成织布开口;部分脚踏式腰机虽然有杠杆式鸦儿木提综结构,但其造型结构基本与汉代画像石中踏板斜织机结构一致,除其实用功能外,无额外艺术造型附加。在通过考察探访后,本文以时间为脉络对贵州地区苗族织机上鸦儿木造型实例进行梳理。

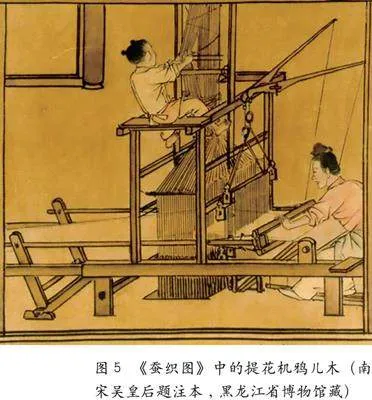

(一)清代贵州苗族织机上的鸦儿木造型

清代贵州苗族织机上鸦儿木的鸟雀造型,有着十分立体具象、鲜活生动的特征,通常出现在雕花类型的互动式双综双蹑苗族织机上。以下面这台清代雕花苗族织机为例,可见这种立体具象的鸟雀雕刻造型与其整体织机的雕花风格一致。织机上的雕刻图案出现了汉文化中鸱吻神兽、宽袍大袖的汉人形象,也有集花形与蝴蝶形于一体的花蝶形象,以及雕刻中有蝙蝠衔花和将鸱吻的鱼鳍鱼尾用花叶造型代替。这样特殊奇特的形象组合与清代贵州地区和中原地区、满汉文化和西南少数民族文化的交流融合、相互影响密切相关(如图1)。

在贵州省博物馆内藏有一台清代苗族挑花织机,经项目成员对舟溪织锦的田野考察研究,判断这台织机应为清代织造舟溪织锦类织物的同类挑花织机。此织机上的鸦儿木造型呈现为片状,但其造型辨认困难,笔者推测其装造鸦儿木时存在更改其方向的可能,剪刀形一端或表示鸟雀尾羽,但鸦儿木两端互换并不影响其使用,故此推测,有待进一步考证(如图2)。

(二)现代贵州苗族织机上的鸦儿木造型

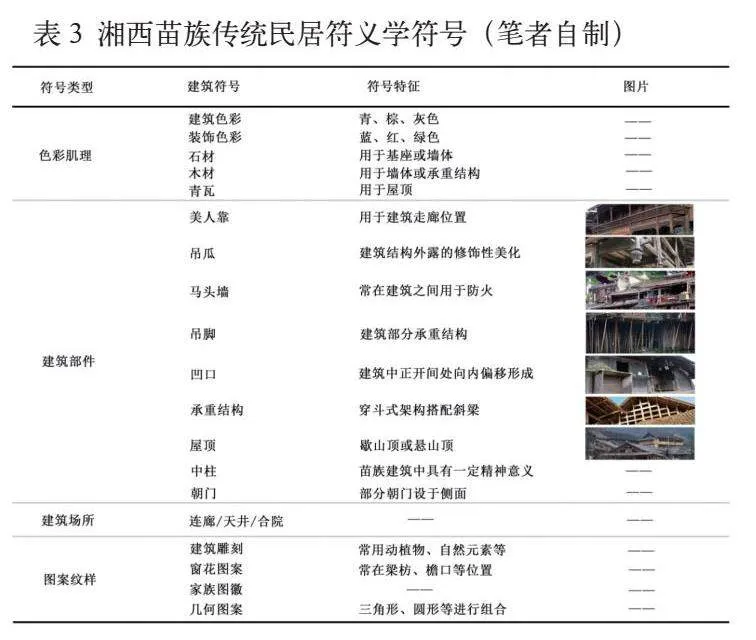

笔者及本课题项目组成员于2022年3月至6月进入贵州的黔南、黔东南地区,对黔南州都匀市坝固镇、黔东南州丹寨县及其周围的苗族织机及其使用情况进行了实地考察,发现贵州苗族手工织机上鸦儿木基本为平面片状,大部分仍留有传统鸟雀造型的内涵,并在此基础上出现造型变化,有部分造型称马头(如表3)。

在贵州省黔南地区都匀市坝固镇及其周围村寨的苗族织机中,(如图3)。鸦儿木呈现半弧状鸟身,圆润或平直的头顶,鸟嘴为平直无尖的造型。此鸦儿木造型与此苗族服装上的鸟雀刺绣装饰造型一致,能够明确辨认此造型为鸟雀形象。

黔东南丹寨县及其周围地区仍在使用的苗族织机中,部分鸦儿木上有十分明确的鸟雀扁平造型,鸟雀造型中又有雀尾向上和雀尾向下两种,鸟身也有较为圆润和趋于平直的两种造型趋向,并出现了有尖鸟嘴造型的双头鸟造型。在丹寨的集市上一架待出售织机上,有两种造型的鸦儿木共用的情况,根据其设计结构,并列的双头造型或为共同提综设计,前后经向排列的单头鸦儿木或为单独提综留出空间。丹寨地区还存在身体、头部、嘴部均为平直的双头对称的似马头的鸦儿木,这种造型已经完全脱离鸟雀形象,也可称为马头。另外,丹寨地区也有利用圆木轴滚动进行交互以代替鸦儿木的织机(如表4)。

在刘欣对黔西北地区少数民族织机的研究中,黔西北地区苗族织机鸦儿木存在明确的鸟雀扁平造型、有曲线形的几何对称造型和平直的极简造型三种。在朱剑鸣收藏复原制作的黔西地区苗族织机模型中,有平直木板和双头对称两种造型的鸦儿木,以双头对称并弯曲向下的造型为主。可见,西北、西南地区苗族织机鸦儿木的造型种类与黔南、黔东南地区的鸦儿木造型种类相互重叠,可以确认其同宗同源的文化基因(如图4)。

(三)小结

苗族织机上鸦儿木的鸟雀造型特征鲜明,传承较好。清代贵州苗族织机鸦儿木上的鸟雀造型更为立体,是当时织机上雕花艺术文化在满汉文化与少数民族艺术碰撞下的产物,精心设计的立体造型的鸟雀体现了当时对于此织机部件的重视,其中蕴含的吉祥寓意、对精心织造织物重要性的强调,以及背后对美好生活的祈盼可由此一窥。现代贵州织机上的鸦儿木造型多呈扁平的片状,造型也愈发简化,部分织机在现代化使用的工业实用主义影响下极简至平直的杠杆。现代苗族织机鸦儿木的简化,是现代社会生活生产节奏不断变化下的必然,随着工业化、市场化的不断推进,民族手工艺产品的受众群体和使用场合范围不断缩小,作为生产用具的织机制作成本也必然要进行成本、工时的精简,织机上鸦儿木造型的变化正体现着这一社会变化需求。鸦儿木这一单一零件的简单造型,与整体织机雕花造型相比,增加的成本和工序又较小,使用较小的成本保留其能够体现民族文化内涵的造型,符合少数民族节物惜用的传统精神和生活习惯,鸦儿木中所蕴含的民族信仰和文化象征也能够保留至今。

三、其他民族织机中鸦儿木的鸟雀造型

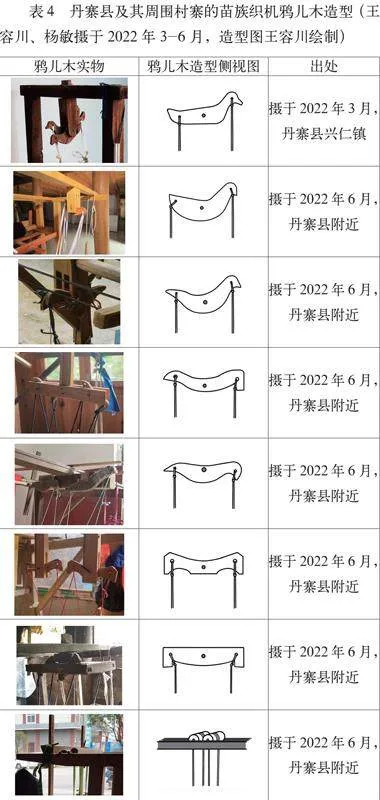

汉族织机中的鸦儿木造型,在南宋吴皇后题注本《蚕织图》、元代《梓人遗制》、明清时期《天工开物》等农书著作中有图像记录,史籍资料中可见明确有头、身、尾、嘴的鸟雀造型的鸦儿木。在如今江南一带的苏州、杭州、南京等地,鸦儿木被称为“鹦哥”,又有发音“yinggou”,南京云锦花楼织机上的鸦儿木造型仍保持有细长、简化的鸟雀形象,称为“老鸦翅”,同时南京云锦织机中有以“牛舌头”“鸭子嘴”“马头”“羊角”等为名称的部件,动物意象的象征含义十分明确,“鹦哥架”上方的“鹦哥”“老鸦翅”的组合称谓,更表现出鸟雀停驻时抖动翅膀整理羽毛的动作(如图5)。

汉族织机织造时发出似鸟雀“jiji”“zhazha”的声音,在历代诗文中被记录下来,使鸦儿木的鸟雀造型被频繁地与鸟雀的叫声联系在一起,并一定程度上成为这种织机声音的固态化象征。由此,宋代温庭筠的“织锦机边莺语频,停梭垂泪忆征人”这句诗便大多被误解了:“织锦机边莺语频”在文学解释中被普遍认为是主人公在织机上工作时,边上有黄莺在不停地鸣叫,使她想起在外征战的丈夫。但结合对“鹦哥”的民族学理论分析和传统纺织技术的实际操作,在织机制造时声音嘈杂的环境下,正在织锦的主人公是几乎不可能听到鸟儿叫声的,鸟类也不可能长时间停留在剧烈运动的织机旁边,而将江南地区对鸦儿木的称谓“鹦哥”带入此场景中时,“鹦哥”每提综一次便是一次上下的伏动,形成一声“唧喳”,即句中的“莺语”,结合下文“塞门三月犹萧索,纵有垂杨未觉春”中寒冷的气候和孤寂的心境,这一句诗文的解释就变化为:“我在织机上织锦,鹦哥不停地被拉动发出喳喳的声音,而当我停止织造放下手里的梭子,周围的环境从嘈杂中一下子寂静下来时,我不禁垂下眼泪,止不住思念在外征战的丈夫。”

在实际考察及文献资料中,布依族、侗族等其他西南地区少数民族中织机上也有部分鸦儿木使用鸟雀造型,这些少数民族大多与苗族有着共同的祖先神话信仰,有着云雾生两巨鸟的故事流传,其中的文化内涵应与苗族织机一致。

四、结论

传统织机上鸦儿木的鸟雀造型或许是劳作的象征,代表着人们吃苦耐劳的精神、丰衣足食的愿望。苗族织机鸦儿木的鸟雀造型更多包含着祖先信仰的神话传说,苗族社群中根深蒂固的祖先信仰也使这种造型表达能够传承至今,但其中的象征内涵也随着社会变化发展进行了更迭,譬如“马头”造型鸦儿木的出现也在一定程度上代表着马匹在社会生活中重要性的体现,而随着工业化进程的不断推进,手工织机上零件造型的极简化也符合社会发展总体趋势,传统苗族织机鸦儿木鸟雀造型的文化内涵也在不断流失,与苗族有着相似文化内涵的其他西南少数民族织机也面临着同样的情况。汉族传统织机鸦儿木的鸟雀造型,愈发扁平细长,根据其多综的需求首尾呈纬向,这一造型将鸟雀叫声与织机声音连结在一起,又或许是因为声音的相似而固化这一形象,历代诗文辞藻又常将织机声音、鸟雀造型与女子织造场景相联系,为此鸟雀造型增加了一份女子织造时辛劳不迭、思亲无诉的情绪。

通过对贵州地区苗族织机上鸦儿木的鸟雀造型的文化内涵分析,结合时空的纵向梳理和多民族的横向比较,理清了鸦儿木鸟雀造型的表现形式及其文化基因内涵。从中可见苗族织机鸟雀造型体现出相对稳定的文化内涵传承,亦可见贵州地区苗族纺织文化与中国古代纺织文化的基因重合,是我国各民族历史文化交流、融合的重要例证。从鸦儿木上鸟雀造型的传承与变化历程可以看出,民族文化、民族艺术有着重要的精神凝聚作用,其发展离不开与时代主旋律紧密结合,同时又为总体文化创新发展提供多样化的形式和载体,为延续、传承、丰富民族文化精神,推进民族文化发展提供动力。

参考文献:

[1]周启澄,赵丰,包铭新.中国纺织通史[M].上海:东华大学出版社,2017:163.

[2]刘欣.黔西北民族地区织机调查与研究[D].重庆:西南大学,2021:50.

[3]俞智法.贵州棉业历史文献及研究综述[J].怀化学院学报,2016(8):102-105.

[4]贵州省民间文学工作组,编.民间文学资料 第48集 苗族焚巾曲[M].遵义:贵州省民间文学工作组,1986:181-182.

[5]杨培德//苗族信仰的生命鸟图腾符号[EB/OL].[2019-12-23].https://www.meipian.cn/2leegdru?share_depth=4amp;s_uid=1000amp;share_to=group_singlemessageamp;first_share_to=singlemessageamp;first_share_uid=272317.

[6]贵州省民间文学组,整理.苗族古歌[M].田兵,编选.贵阳:贵州人民出版社,1979:7-8.

[7]彭岚嘉,朱乐.贵州少数民族神话传说中的女神原型研究[J].贵州民族研究,2022(2):101-106.

[8]顺真,刘锋,杨正江.苗族度亡史诗《亚鲁王》文化意蕴的深度阐释[J].贵州师范大学学报(社会科学版),2017(6):26-46.

[9]潘定智,张寒梅,杨培德.苗族古歌[M].贵阳:贵州人民出版社,1997:161.

作者简介:王容川,北京服装学院硕士研究生。研究方向:古代纺织品艺术及纺织工艺研究。

通讯作者:贺阳,北京服装学院教授、博士研究生导师。研究方向:服装设计及少数民族服饰文化。

基金项目:本文系北京服装学院2022年研究生科研创新项目“贵州地区苗族织机研究”(120301990131)研究成果。