摘" 要:三洲园是湖北安陆位于古城外东南角护城河上的一座明代水景园,目前已无实体遗存。由于明代荆楚园林的遗存较少,个案研究有限,因而园林文献记载成为研究明代荆楚园林的重要依据。以明代文人杨锡亿所写园记《三洲记》为引,结合县志、文集等历史资料进行考证,并借用孟兆祯先生的借景理法理论序列为框架,从相地、立意、问名、布局、理微、余韵六个方面对三洲园的造园特色进行分析,以期扩展传统园林的研究体系,丰富荆楚园林的研究内容,为荆楚园林案例研究提供参考与借鉴。

关键词:风景园林;借景理法;荆楚园林;三洲记

近年来,随着园林史研究手段的不断革新和珍贵资料的陆续发现,众多学者纷纷将研究视角从具体的实体园林,转向了园记、园画、园诗等富有诗意的“纸上园林”。通过对文字、绘画的解读和利用,以实现对已经消失的园林的复原或重建,从而丰富和充盈对古代园林的认识。孟兆祯先生曾提出“研今必习古,无古不成今”,对于传统园林的学习则显得尤为重要。

荆楚园林作为我国古典园林体系中不可或缺的一环,其以鲜明的地域特色和深厚的文化底蕴,成为我国园林艺术宝库中的一颗璀璨明珠,具有极高的研究价值[1]。但荆楚地区的私家园林因实体遗存的缺失而长期处于被忽视或认识模糊的状态,还有很多研究工作尚未开展。深入挖掘和系统研究荆楚园林,对于我们全面理解和传承中国古典园林文化,具有重要的学术意义和实践价值。明代三洲园是一个位于荆楚地区护城河上如仙境般的私家园林,目前已无实体遗存,但在地方志中以园记和诗词的形式被记载下来。明代《德安安陆郡县志》卷十三中将其称为“三洲胜地”①。

荆楚园林具有“巧于因借”的特点,对于借景手法的运用非常广泛。本文基于借景理法理论框架对《三洲记》的内容分进行[2]346,以期探讨三洲园的造园艺术特色,拓展传统园林的研究方法,丰富荆楚地区私家园林研究内容,从而留住先贤们的造园智慧。

一、 三洲园概况

三洲园是明代湖北省安陆市位于古城外东南角护城河上的一座水景园。明代《德安安陆郡县志》卷十六中的杨锡亿说到:“园故何仁仲物也,何后人以为脱瓯而弃去。故家君怜而收之,始家君而有此园也。荒废殊甚……”三洲园以前是何迁的园子,何迁的后人为了除去边地而弃去。所以杨所蕴觉得可惜而收下,便拥有了三洲园。而《道光安陆县志》卷三十五中也记录:“昔为何氏园,号三洲。亭榭甚盛,后归杨氏。”三洲园经历了何氏和杨氏两个时期,即何迁(1501-1574)、何宇度(1531-未知)到杨所蕴(1577-1657)三个园主时期,明末因遭到流寇的入侵而荒废。

三洲园在何迁时期亭榭甚盛,有静适斋、浣绮轩、虚受阁、杏花村、木月楼、莲花庵等。许多名人如李维桢、吴国伦、陈文烛、邢侗、焦竑等题咏特别多②。何迁将这些题咏收集成《三洲志》而收藏,但其目前已无从查询。三洲园在杨所蕴时期荒废殊甚,因其宜“野”的性格而未进行修建和复原,保留其核心建筑景观。杨所蕴之子杨锡亿所记的《三洲记》便是这个时期的场景,虽有荒废但韵味犹存。

三洲即采芳洲、薜荔洲、辛夷洲,为涢水(今“府河”)支流会合处的三个小岛,采用“一池三山”的模式布局。园内建筑有木桥、阆风台、“三洲深处”门、烟雨阁、书房、茶寮、亭和静室。植物有古松、榆柏、竹子、石楠、荷花、女萝、薜荔、杜若等。

二、借景理法框架

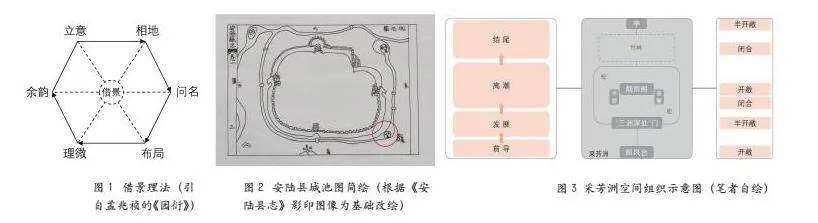

“借景”,顾名思义,即通过巧妙的设计手法将园林外的自然景观“借”入园中,使之成为园林的一部分。借景是中国传统园林的核心理法,正如《园冶》一书中所述:“借景,林园之最要者也。”孟兆祯先生也将借景视为中国风景园林艺术中的首要法则。孟先生通过对古文字的深入研究,发现“借”与“藉”相通,意味着凭借什么来造景才是借景的真正含义。基于这一理解,他将中国风景园林设计理法的序列进行重新整理,从原本的立意、相地、问名、借景、布局和理微的六边形结构,改为以借景为核心,向外放射的正六边形结构,这样的调整更贴近原文的深层含义,也更能体现借景在园林设计中的中心地位[3](如图1)。

“六法”结构犹如一条动态的链条,环环相扣,生动地展现了借景设计的完整流程[4]。这一序列以“借景”为核心,巧妙地构建了一个从宏观到微观、从抽象到具象的设计轨迹[5]。然而,这样的轨迹并非固定不变,而是充满了灵活性。在实际应用中,序列中的各个环节可以根据具体情况进行交叉与互换,以适应不同的设计需求和创意发挥,从而使得园林设计更加生动、多元,充满无限的可能。

三、基于借景理法的造园特色分析

借用孟兆祯先生的借景理法理论序列为框架,从相地、立意、问名、布局、理微和余韵六个方面对三洲园的造园特色进行分析。

(一)相地

相,即审察和思考。孟兆祯在《园衍》中说:“相地就是对用地进行观察和审度。”对用地基址进行全面勘踏,全面构思,分析用地之宜与不宜,才能发挥地宜。计成在《园冶·兴造论》中提出:“故凡造作,必先相地立基。”说明了相地的重要性。

三洲园对地形地貌十分考究,且巧于“因借”,使园林整体与自然和谐统一。《德安安陆郡县志》卷十三中有记载:“三洲在郊外东南大泽中”,三洲在城池外东南方向水流汇聚的地方,即涢水支流汇合处。同时,在《安陆县志》卷一的安陆城池图和《德安府志》中的德安府城图均绘制并标注出了采芳洲的位置(如图2),从而明确了三洲的地理位置。图2中,三洲所处的河流是安陆的护城河,并位于城池的东南角。东南角在中国传统风水学中具有重要的地位,被认为是一个地区或房屋的“生气”所在。根据风水学的理论,每个方位都有其特殊的属性和影响,而东南角则通常被视为一个吉祥的方位,代表着生机、财富、智慧和感情。

《园冶》在相地篇中说:“园基不拘方向,地势自有高低;涉门成趣,得景随形,或傍山林,欲通河沼。探奇近郭,远来往之通衢;选胜落村,藉参差之深树。村庄眺野,城市便家。”我国古代园地的选择大体以此为原则,而三洲可为典范。一是要求有山或有水。三洲位于护城河上,洲外“渺然巨浸”,洲后的凤凰山“千仞壁立,若可仰掬”,有山有水,风景宜人。二是理想的园地应该是幽静偏僻之地。三洲位于城外近郊,远离城池繁华之地。其仅东堤有径入采芳洲,而辛夷和薛荔两洲“非舟莫至”,拥有幽静偏僻的环境。三是理想的园地应该草木丰饶。“林木薪翳,古松数十”;“左堤多榆柏,右堤饶美竹”。树林茂盛荫密,(其中)古老的松树有数十棵;东边的堤上有很多榆树、柏树,西边的堤上是多而丰富的美竹。三洲位于两堤之间,其周围的植物资源丰富,松柏冠大荫浓,柯叶密布,成片的松柏林营造出幽邃荫翳的氛围,为仙境提供氛围条件。此外,在采芳洲登楼而望,“城南万瓦鳞次可数,远近田畴村落,无不呈奇献媚于眉睫之下”,既可欣赏城墙万瓦,又可眺望田园,属实为地之宜。

(二)立意与问名

在园林设计中,秉承“意在笔先”的艺术理念,构思作品的意境是至关重要的。这种设计前的构思,即立意,是园林创作的灵魂所在。立意的表达,往往需要通过“问名”这一环节来实现。在中国文化传统中,对“问名”的重视由来已久。孔子说:“名不正,则言不顺;言不顺,则事不成”,将正名提到了成败之关键。在园林设计中,问名是对景物名称的深思熟虑和精心选择。对于设计者来说,这是创造性地构想名称的过程;对游览者而言则是望文生义,见景生情,求名解景的过程[6]。同时,“问名”还能反映设计者的世界观和人生观。通过名称的选择和赋予,设计者能够传达其对自然、文化和生活的独到理解和感悟,使得园林景观不仅仅是视觉上的享受,更是一种精神上的交流与共鸣。

1.援用文献典故

三洲园偏爱种植有辟疫求吉寓意的香草和花木,在景点的命名上也是如此。三洲即采芳洲、薜荔洲和辛夷洲。屈原在《九歌·湘君》中有记载:“采芳洲兮杜若,将以遗兮下女。” 在流芳的沙洲采来杜若,想把它送给陪侍的女伴。芳洲,即水中的芳草地。王世贞在《得何仁仲远讯且以蜀笺索采芳洲新咏为作数语》中说:“芳洲生杜若,楚畹滋幽兰。”芳洲上生长着杜若,兰圃里培育着兰花。以此可推测三洲里的“采芳洲”取至《九歌·湘君》里的“采芳洲兮杜若”。薜荔和辛夷为楚辞中所记载的香草香木,常被诗人用来象征美好的事物及高尚的品德[7]。园主用比德思想,借香草香木的名称为园子命名,突出地域特色的同时也表达自己高尚的品德。

2.神仙仙踪超世之想

高峰入云,历来被认为“上与天通”的仙境,代表了人们对神仙生活的憧憬和一种超凡脱俗的理想,常用“阆风”、“悬圃”等名字代表。“(采芳)洲之前为方台,曰阆风台,一曰钓台,踞水涯。”“阆风”即“阆风巅”,在昆仑山上,相传为仙人所居之处[2]347。园主借“阆风”为台名,并伴有“啸傲烟霞”的牌坊,将三洲定义为远离尘俗的世界,悠然的处在江湖的云雾间,宛如仙境。正如明代邹观光写的“缥渺群峰出,潺湲三翼藏。游人不问主,误拟是潇湘”这般意境。

3.取景于烟雨气象

烟雨风雪雾等气象因素在园林中也是重要的构景因素。四季的更迭和四时的变化虽然有其规律,但气象的变幻无常却往往带有一种不可预测的魅力,正如古语所云:“天有不测风云”。这种自然界的无序性和偶然性,为园林景物带来了无形中无穷的变化,时看时新[8]。以三洲园中的“烟雨阁”为例,这座主体建筑不仅是园林的视觉焦点,更是一个可以远眺四周景色的绝佳位置。登高望远,可见“城南万瓦鳞次可数,远近田畴村落,无不呈奇献媚于眉睫之下”。这样的景致仿佛让人置身于仙境之中,观赏着世间万物的变幻。借“烟雨”为名,既反映出荆楚地区烟雨缭绕的地理之宜,也映射出园主人向往仙境的心态,一语双关。

(三)布局

1.山水布局采用“一池三山”模式

“一池三山”园林布局模式,是受道家自然观和神仙思想影响的结果。自秦汉起,这种山水景观布局理念就注入到中国园林的血脉,传承两千年有余。不论是皇家园林还是私家园林都曾出现过,如秦朝的阿房宫,汉朝的建章宫,拙政园和留园等。三洲位于护城河上,“辛夷、薜荔两洲夹之,适当空处,则采芳址也。”天然的“一池三山”式的布局模式,奠定了理想“仙境”般的建园基础。

2.“起承转合”的空间序列组织模式

空间序列是指按照一定的流线组织空间的起、承、转、合等转折变化,通常可以划分为前导、发展、高潮和结尾四个部分。三洲园的主要活动区域是园内最大的采芳洲,采用典型四段式空间组织模式(如图3)。“洲之前为方台”“台前,天水空旷,一望无际”,以台作为空间的开始,营造开阔的环境氛围。“行数十步,有门曰三洲深处”,古代一步约1.3米,“数十步”的道路为空间之承,再以“三洲深处”门来聚焦视线,为接下来的高潮部分蓄力,承前启后,层层递进。“入门为烟雨阁”,“烟雨阁”是采芳洲的高潮部分,登楼可观城墙万瓦,可叹四时之景,是整个三洲园的主体建筑,为空间之转。“阁之后,启双扉,则万竹琳琅矣。出竹有亭”烟雨阁之后为竹林,竹林之后为临水亭,是整个空间的结尾。临亭而望,可赏凤凰山之姿,可观飞花峡之态,虽已结束但韵味犹存。

(四)理微

理微是细部处理,园林艺术要宏观、微观并重,正所谓“景不厌精”“远观势,近看质”,精彩的宏观布局仍需要优美的微观景物供人细品。三洲园注重自然因素,除了体现在景点建筑的命名外,还体现在植物处理上。

植物的建筑化应用将植物作为营建空间的材料,不再仅仅将其视为观赏对象,而是从更全面的视角来对待和应用植物。通过这种方式,植物可以用于限制空间、发挥障景作用、控制室外空间的隐私性,以及形成空间序列和视线序列。独特的理微设计理念,充分体现了设计者回归自然,创造“人与天调,天人共荣”的生存空间,提升生活品质。

1.植柏为亭、做垣。“两堤俱可入洲,而东堤有径,径穷而石楠一本甚茂,四柏亭之。”这里的“四柏亭之”即植柏为亭,是一种巧妙的造景手法,将四棵正在生长的桧柏树上部联结绑扎,形成一种自然而又具有一定结构性的亭状空间。这种做法不仅模糊了“建筑”与“植物”的界限,还展现了古人利用自然材料进行创新设计的智慧。这种独特的营造方式在明代江南园林中颇为流行,如拙政园中的“得真亭”和孙承恩“东庄”中的“桧亭”。晚明以后,因园林观念和造园方法的变革,使“桧柏亭”趋向销声匿迹[9]。桧柏亭的形式并不固定,它以植物这一自然元素为基础,通过建筑的手段营造出自然的气息和氛围,让人们能够更充分地感受自然,从而获得精神上的满足[10]。“洲左右皆植柏为垣”采芳洲以柏树作围墙,形成一道天然的屏障。柏树以其挺拔的姿态和坚韧的品格,成为园林中一道独特的风景线。这种生命力极强的树木,不仅为园林增添了生机与活力,更在无形中传达了一种坚韧不拔、傲然不屈的精神[11]。

2.编槿为篱,便是将生命力顽强的木槿植物编织成篱墙。木槿以其坚韧的特性,在园艺中被赋予了特殊的象征意义,它代表着在经历种种磨难后依然能够坚韧不拔的精神。园主巧妙地将柏树与木槿相结合,构建起一道既有分隔空间功能,又具观赏价值的围墙。柏树挺拔而四季常青,木槿则以其独特的花色和花期,为三洲园增添了几分生机与变化。柏树与木槿的相结合,既是对自然美的尊重与利用,也是园主坚忍不拔、傲然不屈精神的物化象征。在三洲园中,每一处植物的选择与布局,都蕴含着园主对生活的态度和对美的追求,使其成为了一个充满寓意和哲理的空间。

(五)余韵

余韵是指园林建成之后所衍生的深远意境,它超越了物质形态,体现在精神层面的传承与升华。余韵是借景的产物,它通过园林与周围环境的和谐相融,使得园林景观在视觉上得以延伸,在情感上得以共鸣。三洲园建成后形成的空间意境余韵主要表现在“旷宜”“幽兴”“清赏”三个方面。

1.旷宜

楚地自古有建高台、筑楼阁的传统,而采芳洲以台作为入口空间,营造了旷宜的空间意境。“台前,天水空旷,一望无际,每月出,彻人心髓。”高台面向广阔的水域,水面如镜,波光粼粼,映照着天空的景象,使得“旷”的视觉感受更加深刻。站在台上,临水远眺,水天一色,仿佛天地相连,这种旷宜的空间氛围让人感受到一种超脱尘世的宁静与美好[12]69。同时,台上还有“啸傲烟霞”的牌坊,其名称与“阆风”台相得益彰,共同赋予了采芳洲一种亲近自然、宛如置身仙境的空间意境。

2.幽兴

“洲之前为方台……行数十步,有门曰三洲深处。”采芳洲借用门作为空间的分界,将园内三洲深处的封闭幽静氛围与外部的开敞旷宜氛围鲜明地区分开来。这种设计手法不仅形成了一种强烈的对比效果,更增添了一种引人入胜的神秘感。明代文人邹观光在《采芳洲》一诗中,对这种空间布局给予了形象的描绘:“迳仄还萝薜,亭幽隐芰荷。”这里描述了小径的逼仄和周围攀援植物——女萝和薜荔的环绕,以及幽静的亭子隐匿在芰荷之中的景象。这些植物营造的空间,直接影响了人的感官体验,带来一种仿佛与世隔绝的幽境感。同样,明代文人傅淑训在《朱无易招饮采芳洲》中也表达了对这种幽兴空间意境的赞赏:“寒溪曲抱孤城转,仄径斜通小阁幽。”这句诗描绘了寒溪曲折环绕孤城,逼仄的小径斜向通向幽静的小阁,展现了一种宁静而深远的空间感受。

3.清赏

“清”有“洁净、清澄”之意,具有“清”特质的物象,被化为诗中高洁的意象,共同营造了审美空间的“清境”[12]79。有两种表达形式:一种是以植物为主,如《三洲记》中描述道:“阁之后,启双扉,则万竹琳琅矣。”琳琅:美玉,形容玉的敲击声。成片的竹子相互碰撞,如玉在轻碰,清脆悦耳,清雅之意涌出。另一种是以自然为主,如“出竹有亭,当水际,城南凤皇山,千仞壁立,若可仰掬。”水边的亭子倚靠着清雅的竹子,壁立千仞的凤凰山仿佛仰头就能用手抓取。邹观光在《采芳洲》中写道:“千家春雨里,万树夕阳傍。缥渺群峰出,潺湲三翼藏。”在春雨时则营造了一种缥缈朦胧的空间意境。以及“烟笼晴亦雨,水静夏兼秋。不尽登临意,开舟泛月游。”朦胧的烟雨清景,变化的赏月意境,使观者顿生出尘脱俗之感。

四、结语

明清时期荆楚地区的私家园林大多淹没在历史长河下,但以文字或绘图的形式记载下来较多,通过对这些资料的研究,能丰富对传统园林的研究内容。园记是重要的研究资料,几乎所有的园林史研究都离不开对于园记的解读。以园记作为核心材料的研究大多从园林复原、空间意境和空间印象等角度进行,本文则借用孟兆祯的六边形借景理法理论序列为框架对《三洲记》的内容进行解析,探讨三洲园的造园艺术特色。在相地上,三洲园园主对地形地貌十分考究,且巧于“因借”,使三洲园整体与自然和谐统一;在立意问名上援用文献典故,偏爱以香草香木以及荆楚特色的烟雨气象命名,同时崇尚仙境,体现追寻神仙仙踪超世之想;布局上采用“一池三山”园林布局模式和“起承转合”的空间序列组织模式;偏爱种植有辟疫求吉寓意的香草和花木,把植物作为营建空间的材料,将植物和人的情感相联系。通过文本的阐述,以期为荆楚地区私家园林的研究提供一种尝试性研究思路和视角,起到抛砖引玉的作用。

注释:

①《德安安陆郡县志》卷十三,第21页。

②《德安安陆郡县志》卷十六,第51-52页。

参考文献:

[1]尹楚君.荆楚园林营造艺术特色探究[D].武汉:华中科技大学,2022.

[2]赵厚均等,编注.中国历代园林图文精选(第3辑)[M].上海:同济大学出版社,2005.

[3]孟兆祯.借景浅论[J].中国园林,2012(12):19-29.

[4]朱育帆.传承中国园林文化精神的集大成者——记孟兆祯院士风景园林学术成就座谈会[J].中国园林,2010(5):47-49.

[5]成玉宁.由《园冶》到《园衍》——论孟兆祯先生中华风景园林思想的传承与创新[J].中国园林,2018(1):58-61.

[6]孟兆祯.园衍[M].北京:中国建筑工业出版社,2012:23.

[7]李慧.试论《楚辞》中的“香草”意象[J].西南民族学院学报(哲学社会科学版),2002(S3):36-38.

[8]薛晓飞.论中国风景园林设计“借景”理法[D].北京:北京林业大学,2007.

[9]顾凯.“桧柏亭”:明代江南园林中的特殊营造[J].建筑学报,2014(Z1):156-160.

[10]顾凯.中国传统园林中的景境观念与营造[J].时代建筑,2018(4):24-31.

[11]朱钧珍.园林植物景观艺术(第二版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2015:30.

[12]李尚媛.自然观照——中国古典文学与建筑的空间对话 [D].南京:东南大学,2022.

作者简介:陆美静,长江大学园艺园林学院硕士研究生。

通讯作者:王万喜,长江大学园艺园林学院副教授。