摘" 要:随着数字化、信息化社会的变革,同构图形丰富了传统民俗图形设计形态。文章对传统民俗主题图形设计现有的再现式和同构式方法进行分析,着重探讨同构设计整体性、文化性和情感性特点,为传统民俗主题图形设计带来新思维。最后,提出传统民俗主题中同构图形设计的策略以及具有更高创意可能性的共生和同异质同构方法,旨在为传统文化的传承与创新带来新的创作思路和表现方式。

关键词:传统民俗;同构设计;设计策略

传统民俗主题图形设计主要涵盖两大类,一类是再现式的图形设计,一类是同构式的图形设计。再现方法运用写实技法逼真描绘了民俗情境和民俗物像,画面侧重再现现实。同构方法运用共生同构、同异质同构的手段,发挥民俗图形间的创新可能,打破写实主义传统思想,揭示传统民俗的深刻内涵。

一、传统民俗主题图形设计的方法

(一)再现式

运用再现式方法,在画面上虽完美展现真实的民俗画面,但却一直停留在装饰美化思维上,主要是物像再现和情境再现两大类。

物像再现,以逼真入微的描绘技巧,写实性地再现人物、动物和民俗相关图形,画面对民俗场景有所取舍,以物像本身的实际形态为主,展现其细腻的神态和精神情感,如吴道子的《钟馗捉鬼图》,还有许多传统民俗年画上多采用人物再现法,以达到祭祀祈福,驱邪庇佑的心理作用。

情境再现,其突破时空限制,将历史中的民俗事件、故事和场景写实性地描绘出来。美国社会学家托马斯认为“情境”是一种生物意识独有的主观活动,但这种主观活动所追求的结果却又是客观的。柳亦春和陈屹峰在《情境的呈现》一文中,将“情境的呈现”译为“embodied locality”,认为情境的产生与特定的地域环境和情绪经验相关[1]。针对传统民俗主题图形设计,“情境”再现包含“情”和“境”的再现两个方面,“境”是真实描绘并展现出的民俗活动场景和故事,“情”是心的范畴,是受众对画面场景环境兼并心的主观感受,是对民俗文化的外化情感。用情境再现方法,以“境”写实性呈现传统民俗活动场景,生动营造民俗氛围,以“情”强化民俗文化认同感和民族情感记忆,建立美好的传统民俗情感沟通。

(二)同构式

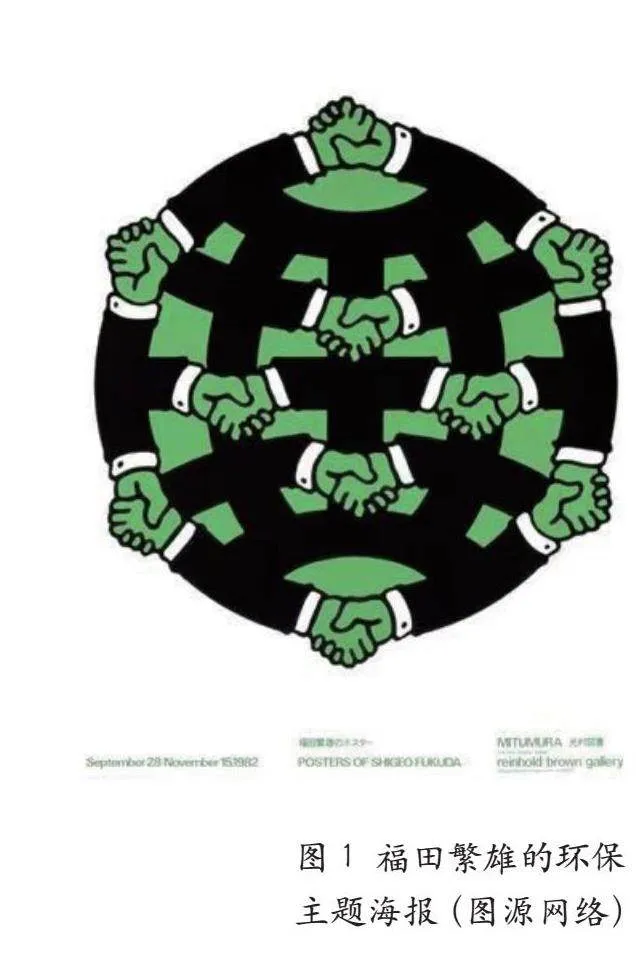

读图时代使图形设计在传统民俗主题中的地位日益上升,不再局限于停留在再现式的装饰美化层面,而是打破传统写实主义思维,创造出富有创意性和文化深度的同构图形设计。美国美学家阿恩海姆提及异质同构论:“一切经验现象中共同存在的完型特性,在物理、生理与心理现象之间具有对应的关系,所以三者彼此是同型的。”[2]美国数学家道格拉斯·霍夫施塔特也对同构进行了释义:“同构本质上是一种映射,通过这种映射,一个系统的结构可以用另外一个系统表现出来。”[3]从专业设计的视角来说,同构设计是将两个或两个以上有相似性的图形通过替换、变形等方式重新组合成一个全新的图形形象,其本质是物像外在形象相似点的映射组合与内在意涵的联想组合。这种自由组合运用在传统民俗主题设计中不是民俗图形间的生搬硬套,而是挖掘并形象化民俗物像的意义与特征,通过同构中形意相生的手段使组合后的民俗主题鲜明且意味深长。同构设计在传统民俗主题图形中涵盖图地反转、异影同构、时空混维等多种方式。

同构图形对于传统民俗主题设计而言,不仅可以展现创作者的思维形式和结果,还可以通过民俗图形间的组合加强受众对民俗意义的理解,积极有效地传递出传统文化中的思想和情感,达到创作者、设计作品和受众三者之间的有效沟通,对保护与传承传统文化有深远意义。

二、同构图形设计的特点与价值

同构设计为受众的视觉空间提供丰富的审美体验。同时,同构设计的整体性、情感性和文化性特征,让受众可以在传统民俗主题画面中感受到民俗艺术的活力与生命。

(一)整体性

朱光潜在《谈美》中写道:“形象属物而不完全属于物,因为无我即无由见出形象。”[4]由此可见,同构图形设计的整体性之美是由创作者和受众视角展现的。从创作者角度,在同构图形设计过程中,创作者对传统民俗元素进行系统性整理归纳并选择贴合主题内容的元素后,对其进行创意性同构组合,画面中元素之间依据整体性原则相互作用。民俗主体内容通过比例占比或色彩突出,辅助性文字等相关民俗图形元素通过同构设计衬托主体,形成丰富且内容统一的画面,同时画面形式风格和美感为设计的整体性提供帮助。从受众角度,当传统民俗同构作品呈现在受众眼前时,根据生理功能,受众会依据视觉感知经验,惯性整体组织画面,首先被接收的就是整体性的民俗主体内容,在感受整体性的同时接收识别其中复杂的民俗同构图形,感受民俗图形之美。

同构图形设计的整体性不仅可以把握主题,还可以准确传达民俗主题内容,民俗文化思想,如在中秋主题中,将月饼或月亮等具有民俗典型性元素作为画面主体,将家人团聚、赏月、拜月等民俗活动场景运用同构设计填充组合在主体中,画面整体性传达中秋氛围的同时还能让受众辨赏中秋活动元素,这种具有整体内容性和艺术张力的民俗同构设计才是最完美的。

(二)文化性

在文化环境影响下,不论是创作者还是受众都越来越重视图形设计创作中蕴含的文化性,传统民俗同构图形设计不仅可以传递民俗信息内容,还能展现民俗文化寓意与内涵,使受众与民俗画面建立深层情感交流,提升文化境界。

1955年出土的人面鱼纹彩陶盆就是同构设计展现文化性的显著代表。人头鱼身的同构形象展现的是仰韶文化社会思想,传递当地人民对繁衍不息,幸福生活的向往与追求。中秋节拜兔儿爷习俗,兔儿爷本身也是将人与兔同构形成的,在中秋节对着兔儿爷磕头可保佑孩子无灾无病,平安健康。这些由中国独特地域环境、社会环境和历史环境影响下所形成的传统文化思想与观念,通过同构设计具像化、形象化,以形传意。除了同构形象还有许多设计用同构手法直接描绘民俗文化历史故事,以生动传神的叙事性同构诠释并记录文化记忆。同构图形设计的文化性优势会促使创作者在进行传统民俗设计时,考虑民族文化性和民族特色,通过形的同构,进而有意识地深入探索图形的精神文化内涵,发扬中国传统文化优秀理念。

(三)情感性

现代同构图形设计不是对相似图形的简单套用,而是探索图形本质,由外在形象向内在意涵转移,通过二者间内在联系的同构碰撞,唤起受众的情感共鸣。

“人的情感既包括理性交织且充溢着社会内涵的情感,也包括着与人的生理或感官欲望相联系的情感。”[5]由此可见,在传统民俗主题同构图形设计中,创作者在了解民俗文化历史、民俗风情、民族文化特征之后,会自然地将民族情感融入设计中,并以情感链接同构图形。而受众也能从同构画面中感受民俗情感的价值。中国人的团圆、欢庆情感自然而然与春节、中秋节连接,将相关的图形元素同构,图形的形被削弱。画面中团圆的节日意涵被强化,唤起强烈的民俗情感共鸣。同构设计的文化性特点与情感性是共存的,通过同构形式传递文化,表达民族情感。

三、传统民俗主题图形的同构设计策略

(一)明确设计理念

传统民俗同构图形设计策略中,最重要的设计理念就是运用图形外在形式的相似性揭示传统民俗丰富的内涵。

传统民俗文化是民族历史长河中沉淀下来的独特文化现象,其蕴含的民俗图形元素丰富多彩,通过确立设计理念,帮助创作者确定想要传达的民俗思想内涵,将图形元素的外形与民俗记忆链接起来,运用同构图形作为形式载体,揭示当时人们的生活态度和精神内涵,凝聚文化底蕴,增强民族自信。

(二)确立题材内容

在传统民俗这个大主题之下,涵盖了民间信仰、节庆活动、风俗习惯、民间艺术、饮食文化等多个大类,各个类别之间都是相互关联且共存的。比如节庆活动也蕴含了人们对神明的信仰,包含了特定的饮食习惯。所以在题材内容的选择和确立上需要创作者挖掘其中的共性与个性,在传统民俗这个主题下明确自己要做的题材。这个题材不仅可以帮助创作者明确自己要挖掘的内容,还有利于构建有丰富意涵的同构图形设计作品。如选择传统民俗中的节日民俗,以独立的春节、端午节等作品创作内容;也可以选择节气民俗,以二十四节气作为创作题材;或选择某个特殊地域中具有独特性、典型性的饮食民俗文化,例如苏州著名的螃蟹、水八仙饮食。

题材确定后就可以有依据的构建内容元素框架,有目的地寻找与之相关的图形,为后期在图形元素上的同构做准备。

(三)切入创意视角

在传统民俗主题的同构图形设计中,选择什么样的同构手法,如何对民俗文化进行创意性构想至关重要。同构创意视角的可选择性有很多,共生同构中的正负形、轮廓共生,同异质同构中的异影同构、置换同构等,不管是形式上还是意涵上的同构创意视角,都遵循以形式的变化揭示传统文化内涵意蕴的主要准则。

在运用同构方法时,需要运用叙事手法将画面中需要同构的场景、人物链接起来,这也是在整个设计过程中比较重要的步骤。叙事是指对发生的故事进行描绘与叙说。在传统民俗同构图形设计过程中,人物、情节和场景的建构是展现整个文化故事内涵的重点。运用叙事性手法能够再现节日场景和氛围。通过正在做的民俗活动,具有表现力和故事感地再现所要传达的民俗活动。

(四)探索形式风格

整个策略中,画面表现风格能够提升民俗审美意涵。表现风格与创意视角是相辅相成的,二者可以相互衬托,选择一个有效的创意视角,不仅加强了画面表现力,还增强了文化感染力。现今传统民俗图形设计的风格呈现多元化状态,如插画、海报、文字图形等。在风格的确立上,创作者不要拘泥于普遍形式和惯性思维,要灵活性地尝试多种风格,将传统剪纸艺术与现代图形设计相结合,这也是一种新的表达方式。通过同构手法将剪纸中的吉祥图案与现代图形元素进行重组,二者的有效搭配既保留了传统艺术的韵味,又赋予新的视觉表现形式。

四、传统民俗主题图形的同构设计方法

在中国传统人文背景下,从原始社会的图腾崇拜到新时期的万物共生图形,从夏商周的青铜共生纹样到秦汉同构字体纹样,从佛家共生共存到道家阴阳相生图案,同构图形早已渗透到中国传统设计思想中,传统民俗主题图形的同构方法主要涉及共生同构和同异质同构两大类。焕发出双关而丰富的意蕴,极大地丰富了图形的表达内涵。

(一)融合共生之共生同构

共生图形指两个及以上的图形间共用同一面或共享同一条轮廓线,相互借用依存,呈现出异常紧密的图形组合状态[6]。共生同构包括图地反转、多形共生、轮廓共生。

图地反转:“阿恩海姆认为:图形与基底之间的关系,就是指一个封闭的式样与另一个和它同质的非封闭的背景之间的关系。”[7]图地关系即正负形,图为正,视觉效果强烈,占画面主导地位,而地为负,视觉影响较弱,做背景起辅助效果。我国道教的太极“阴阳鱼图”就是正负共生同构的典型代表。

正负形共有补形、减形和反形三种共生可能性,在传统民俗主题图形设计中,创作者会采用补形即正负互补形式,将民俗相关的典型建筑、饮食或人物元素夸张放大为正形主体,依据负形外轮廓填充与之相关的民俗元素以衬托突出民俗图形,这种你中有我,我中有你的有机融合画面展现出民俗文化强烈的视觉感染力。

多形共生:顾名思义是多种图形或物像之间的共生,这种共生形式最早用于图腾纹样和神话物像,如《山海经》中“猪”“蛇”共生而成的山神形象,龙身人头的雷神形象,新时期时代以后开始在器物、衣物上绘制共生连续纹样,衍生至今,传统民俗主题图形将多形共生运用在民俗纹样图形设计和IP设计上,海德格尔曾说:“新的视觉文化最显著的特点之一是把本身视觉性的东西视像化。”[8]将民俗文化视觉化、物像化、拟态化,赋予民俗事物人格和情感,在凸显民俗事物的同时以更亲切的形象进入受众视野,让受众快速感受到传统民俗的魅力。

轮廓共生:指依据轮廓线同构的典型形式,所有图形都被包括在轮廓线内,韦锦城老师在《我们的节日》选择春节、端午节中具有代表性的灯笼,香囊的轮廓为外形,在其中填入与节日相关的民俗场景化活动,既展现民俗之间独特的关联性,又凸出每个节日民俗的特色。由简单轮廓共生衍生出的联想式轮廓共生更具想象力、创意化地构建民俗主题图形内容,创作者将江水河流、雾气云朵、书画笔墨融入设计中,以画卷河流等自然物像的轮廓为形,填入民俗主题故事和活动,以物形表意,借物寓情,借画卷和河流寓意传统文化的源远流长和宏伟壮丽。

(二)形意相生之同异质同构

“对事物、艺术形式的审美知觉,本质上是对其中力的样式的知觉,一旦某两个特定事物(或艺术样式)在大脑中激起的力的样式在结构上相似时,即使这两个事物(或艺术形式)的外表和类型都不相似,但引起的情感经验或本身具有的情感表现性也会相同。”[9]这完全体现传统民俗主题同异质同构设计的本质,即将不同的民俗元素进行创意组合,传达民俗深刻的意涵,以形传意,以意传形。

形影替换:指异影同构,每个物像都是有影子的,异影即对物像影子的创意性改变,影子可以变化为整体上相似或不具有相似性的图形,其更强调视觉上形的变化和意涵的联系。这种同构方法通过民俗物像之间对比和反差深刻揭示传统文化的本质内涵。如黄海老师为第八届乌镇戏剧节设计的同构图形海报,他将灯与灯光影子建立异影关系,灯打出的光线阴影用竹笋表现,六束光影共同同构成笋芽的形象。光影与笋芽相互衬托,用笋的茂盛隐喻戏剧民俗文化如竹笋般有生命力的茁壮成长,预示戏剧的发扬光大。

置换同构:指将一个民俗图形中的一部分或多个部分替换掉。这种“偷梁换柱”式的替换方法需遵循原有形的整体结构,在保持原形的基本特征的同时,通过挖掘民俗物像的相似点与内在联系进行创意性组合。虽然外部形状结构基本不变,但由于形象已经被替代,新产生的图形便蕴含了更深层的含义,甚至产生更深刻的意义和哲理。这种方法有时会产生意想不到的效果,而且即使画面中仅仅只有图形没有文字也能让受众立刻接收到图形的内涵。 由胡南老师创作的《廿十四节气》中,其将大暑的暑上下的日用西瓜替代,立夏的夏中间用蜻蜓替换,将字的某个笔画与文字含义相关的图形替代,既展现出节气民俗的生活化,也增强了文字的趣味性。

形态渐变:指依据原有形的轮廓线进行外形上的改变,这种改变是能看出原有形的结构,由吴亮老师绘制的二十四节气海报就是采用这个手法,其依据字形进行艺术化渐变。将芒字字形渐变为堆放的麦堆,将种字变为绿油油的稻子,虽然文字进行形态渐变处理,但不难识别字形,画面边缘配有节气名言解释,芒种有芒之麦可收,稻可种,强化文字的文化内涵和审美情趣,字体外形的变化是为了更有画面性,寓意性的展示节气民俗的意涵。

时空混维:指不同时间、空间维度与形态共同组合在二维平面内,这种同构方式一般与叙事性手法结合在一起,运用古今多条时空线展现民俗场景和活动,既有古今对比,也能生动展现民俗文化的变迁。在《中国日报》展出的传统节日民俗设计中,以节日民俗为主题,用后线性叙事即多条时空线的叙事方式,将各个节日民俗中的饮食、活动场景、纪念物件,古今人物穿插组合在一起,以古今双线叙事的方式描绘人们欢庆节日的美好场景。

传统民俗主题图形同构设计本质是形式和意涵的同构,不论是共生还是同异质同构,二者中包含的形与意是相互协调,相互统一的,通过形的变,揭示传统民俗的意义与内涵,在同构图形设计的作用下,让受众感受到形式美与意涵美。在传统民俗主题图形设计中,同构设计为创作者带来更广阔的想象空间,也为设计带来无限的表现力和活力。这种表现力与活力刺激创作者不断探索与创新,积极思考与创作,通过传统民俗文化与同构设计的完美结合,创造出具有时代感和文化内涵的设计作品,传承和弘扬传统文化。

五、结语

总而言之,在传统民俗主题设计中运用同构图形,让创作者重新运用同构图形的表现形式与手法,在创作中赋予传统民俗新的展现方式,为传统民俗主题设计提供新的思维上的创新,为民俗传统文化提供新的传播路径,为传承和弘扬民俗文化贡献力量。在创作过程中要注意相互融合、相互衬托、协调统一,在运用新形式的同时也保留文化内涵,为民俗文化的信息传播拓展广度。

参考文献:

[1]李春凤.民俗记忆的情境再现——沂蒙民俗文化展馆展陈空间的探索与实践[J].中国文艺家,2022(9):162-165.

[2]阿恩海姆.艺术与视知觉[M].滕守尧,朱疆源,译.成都:四川人民出版社,1998:114.

[3]霍夫施塔特.GEB——一条永恒的金带[M].乐秀成,编译.成都:四川人民出版社,1983:28

[4]朱光潜.谈美[M].北京:北京大学出版社,2008:38.

[5]田川流.艺术美学[M].南京:东南大学出版社,2018:16.

[6]张野.共生图形的再界定及类型解析[J].装饰,2020(5):88-91.

[7]李丹钰.海报设计中同构图形的运用分析[J].艺术研究,2021(2):26-28

[8]海德格尔.海德格尔选集[M].孙周兴,译.上海:上海三联书店,1996:904.

[9]林家阳.图形创意[M].哈尔滨:黑龙江美术出版社,2016:3.

作者简介:康炜琴,苏州科技大学艺术学院艺术设计专业硕士研究生。