摘要:数字赋能作为艺术交流的重要途径之一,近几年取得了显著成就,同时,我国传统民俗艺术的保护与传承面临严峻考验。通过对数字技术和民俗艺术两者的关联研究,探讨其逻辑联系和影响,为其提供更有价值的发展策略。现阐述数字赋能民俗艺术的价值意蕴,通过CiteSpace文献计量,分析数字技术和民俗艺术的研究现状,数字艺术可以通过人工智能、虚拟现实、算法创作等技术,为民俗艺术提供更多的创新可能,为民俗艺术的发展提供借鉴。研究结果对民俗艺术的发展具有重要意义,通过对数据和案例进行分析,以期对民俗艺术的发展提出有效的应用策略指导。

中华文明延续着我们国家和民族的精神血脉,既需要薪火相传、代代守护,也需要与时俱进、推陈出新[1]。我国民俗艺术内涵丰富、潜能巨大,艺术工作者的创作植根于优秀传统文化,可以深挖出独特且多样的文化价值,而当今社会,数字技术具有较强的赋能作用,对文化创意产业的转型升级作用越来越明显[2]。在数字技术的支持下,保护和传承民俗艺术,促进艺术创作多样化和空间拓展,提升文化自信。

数字赋能与民俗艺术融合现状

目前,不同学科的学者通过跨学科合作,探索如何使用数字技术保护、记录和创新民间艺术。信息技术专家和数字媒体艺术专家探讨如何使用最新技术促进民俗艺术数字化。研究者对民俗艺术数字化面临的挑战进行了批判性审视,包括文化真实性、数字鸿沟以及商业化文化遗产的风险等问题。民俗艺术数字化的国际影响日益受到重视。

数字赋能对民俗艺术的影响

数字技术作为基建载体,有利于艺术在创作和传播途径方面实现新突破,以此为契机,数字技术可有效实现民俗艺术的数字化保护、传播与推广,使我国经典文化艺术呈现在世界眼前。

数字赋能艺术的融合趋势

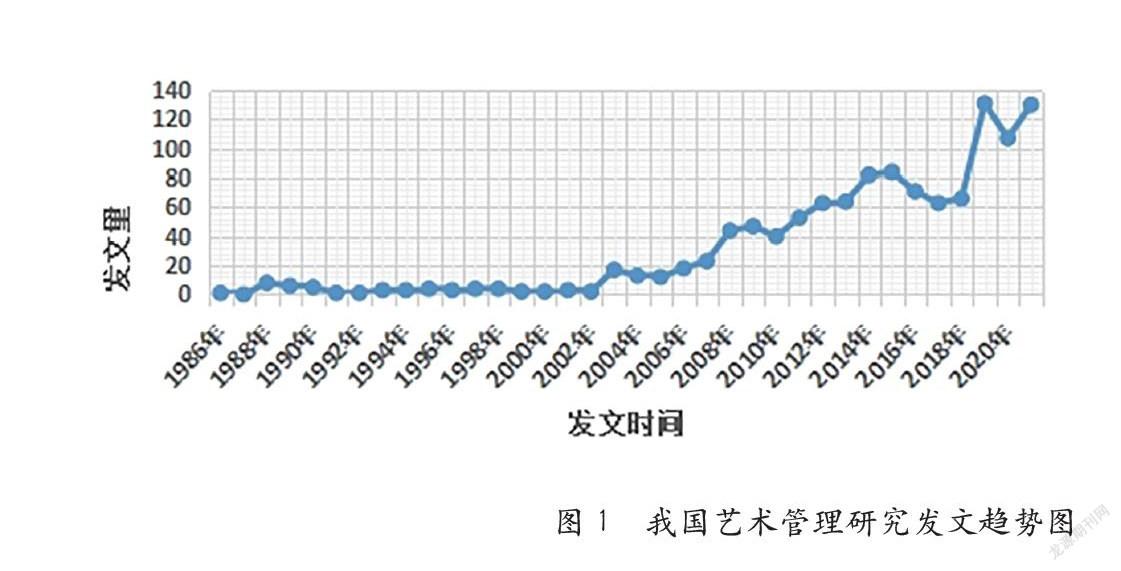

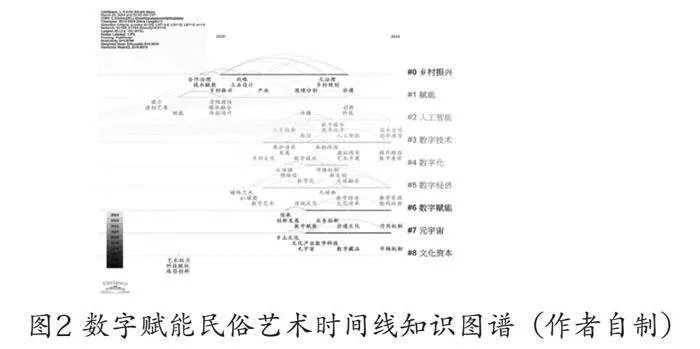

在5G数字化时代,艺术传播通过数字技术革新路径,实现整合与融合。科学知识图谱是以知识域为对象,显示科学知识的发展进程与结构关系的一种图像[3]。笔者通过运用CiteSpace软件,围绕数字化民俗艺术,进行可视化分析,了解数字赋能艺术的研究状况,分析融合趋势以便把握发展方向,通过CNKI检索数据(截至2023年12月1日),对数字赋能与民俗艺术绘制可视化知识图谱。

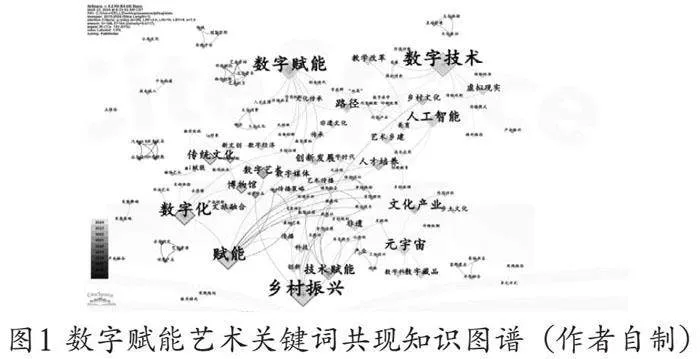

以“数字赋能艺术”为关键词在知网检索,对2015年1月1日—2023年12月1日的260篇文献(如图1)分析后发现,根据关键词共现图所展示的信息,“数字赋能”“数字化”均提及了文化艺术的传承和保护,内容涉及传统文化、乡土文化、非遗等,都探讨了数字技术领域对艺术文化的保护和创新。

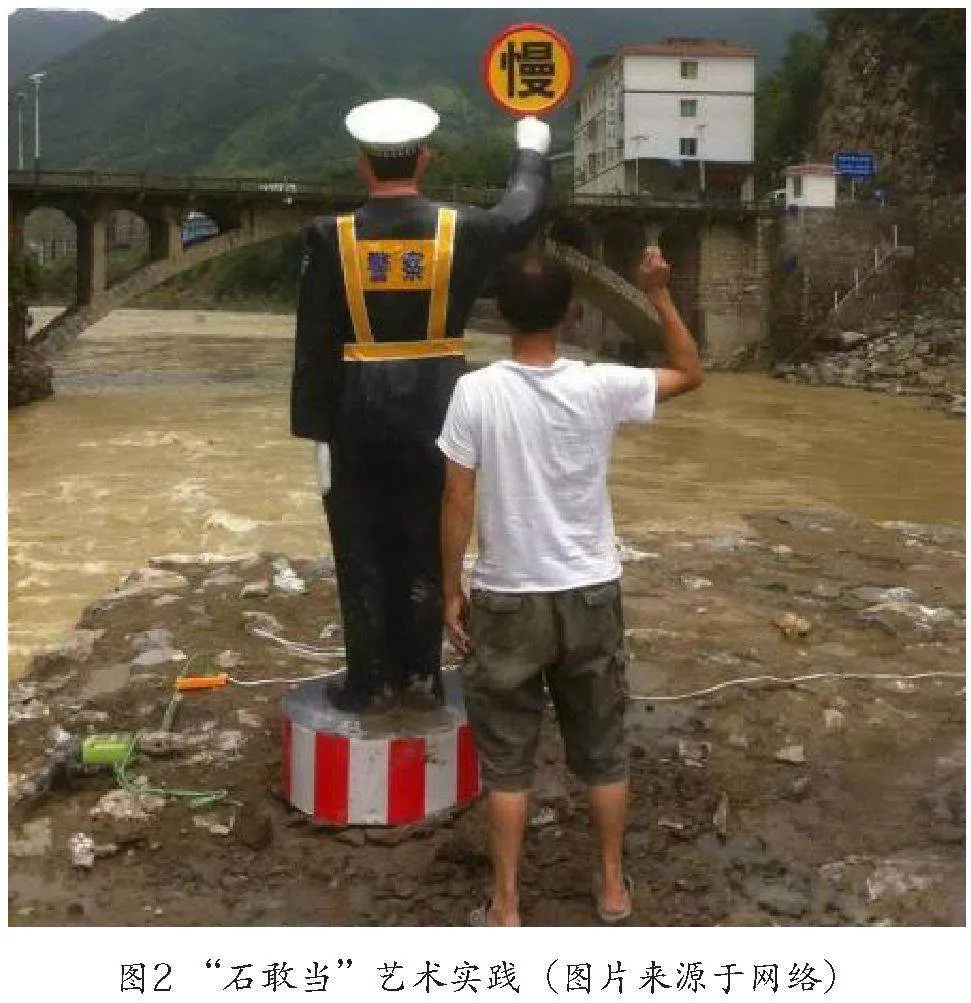

图2的知识图谱反映出数字赋能艺术研究涉及非遗、元宇宙等多领域,探讨技术与文化艺术的融合,并与中国特色文化紧密结合。艺术通过科技力量逐步数字化,丰富了文化体验,促进了民俗文化的传承和中华文化的弘扬。

数字赋能艺术的核心价值

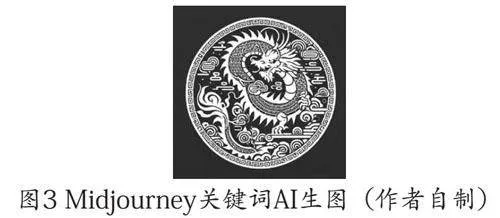

数字赋能摆脱了传统的创作束缚,加快了艺术信息流动,拓展了数字空间。随着AI人工智能的发展,OpenAI、Midjourney、Stable diffusion问世。人工智能生成内容(AIGC,Artificial Intelligence Generated Content)是指通过人工智能技术生成各种类型的内容,在文本、图像、音频、视频等领域获得了长足的进步,这使得作品的创作成本降低、创作周期缩短,在基础AI算法创作结束后,作者通过再创作对作品修改调整。以此为创作思路的方式已逐步被应用于公司与媒体机构。

以Midjourney为例,在文本框输入以下英文关键词,Chinese paper-cut style, Chinese Dragon Spring Festival paper-cut window cut, lovelyChinese dragon, happy scenes of the New Year, modern art,paper-cut art, hollowcarving, red monochrome,minimalism, slender, influenced by Chinese traditional cul-ture, optimist。可生成剪纸作品图,如图3。

数字技术降低了艺术创作成本,推动AI在多行业应用。MANA全球新媒体艺术平台汇聚了大量融合传统民俗美学的数字作品,覆盖动作捕捉、可视化等多种内容标签。生成艺术、虚拟现实和互动媒体的兴起代表了数字艺术的创新前沿,同时增强了民俗艺术的活力。

数字赋能与民俗艺术发展现状

国家统计局网站消息,据对全国7.3万家规模以上文化及相关产业企业调查,2023年,文化企业实现营业收入129515亿元,按可比口径计算,比上年增长8.2%[4]。文化产业蒸蒸日上,艺术类产品层出不穷,跨界联动已成为新时代文化资源创造性转化和创新性发展的重要方式[5]。文学、电影、视频、游戏、传统文化的联动成为趋势。

数字赋能民俗艺术的优势

目前,部分人全面支持人工智能,认为这是一种创新性的尝试和实验,能够带来新的艺术表现形式和创作方式,拓展艺术创作的边界[6]。AIGC可以在短时间内生成大量内容,显著提高了内容生产效率,可以根据用户需求生成个性化内容,提高用户满意度和体验感,减少了人工内容创作的时间和成本。AI算法可以组合和重新构建已有素材,产生新的创意和灵感,帮助人类打破传统思维限制。在数据密集型领域,AIGC可以生成分析报告、市场预测等,提高决策效率。通过生成对话内容,AIGC可以提供全天候的客户服务支持,提升客户服务质量。王泊乔先生认为,“数字艺术不仅是一种全新的文化表达方式,还催生了跨界合作的机遇。将艺术与科技和产业相融合,不仅可以创造巨大的经济价值,还可以创造出独特的沉浸式体验,吸引更多的游客和文化爱好者”。数字赋能给民俗艺术带来了全新的视角,数字互动给观者带来沉浸式的体验,有利于促进民俗艺术的传承和传播。2024年8月即将发售的游戏《黑神话:悟空》(如图4),在山西多地实拍取景,据媒体报道,其使用虚幻引擎4还原了丰富的山西民俗艺术。

通过数字化、数字赋能传承保护民俗艺术的方式方法呈现出不同的特点,数字艺术如今在文旅产业中发挥着日益重要的作用,传统文化数字化设计要以文化的保护和传承为重点,拒绝低质作品产出[7]。通过将数字艺术与文旅消费相结合,为民俗艺术带来了更多的创新和可能性。

数字赋能民俗艺术的挑战

随着元宇宙的崛起和发展,数字化版权管理在学术期刊领域中的重要性逐渐凸显[8]。信息茧房、隐私泄露、版权纠纷、数字贫困等问题也逐渐暴露,AI设计带来的问题仍有很大争议。

许多民俗艺术产品在设计和推广过程中,未明确目标受众,既试图吸引传统文化爱好者,也想吸引追求时尚的年轻人,这种策略往往无法满足两端消费者的需求。产品定价既不符合高端艺术品市场,也不适合普通消费品市场,影响市场竞争力。追求美学与传统的民俗艺术品可能忽略了现代消费者对功能性和实用性的需求,导致市场吸引力受限。

人工智能生成内容(AIGC)迅猛发展,在带来便利的同时,也引发了内容质量和真实性等问题。AI生成的内容质量参差不齐,存在不准确或低质量的信息,甚至被用于传播虚假信息和恶意内容,这可能误导公众、引发社会信任危机。版权和知识产权问题也不容忽视,AI生成的内容容易侵犯原作者的版权,且生成内容的版权归属尚未明确,可能引发法律纠纷。

总之,AIGC技术在道德和伦理方面带来巨大挑战。其生成的深度伪造视频和虚假新闻可能被用来操纵舆论、抹黑个人或组织,严重影响社会诚信。同时,个性化内容生成过程中还涉及用户隐私数据收集和使用问题。AIGC对就业市场的冲击不可忽视。可能导致许多传统内容创作者面临失业风险。综合来看,尽管AIGC技术带来了巨大的机遇,其弊端同样需要我们认真对待和有效应对。

数字赋能民俗艺术创新应用的策略

数字赋能民俗艺术,核心竞争力是民俗文化的内涵。对民俗艺术进行线下宣传的同时,更需要依托本土文化资源,促进数字技术和民俗艺术的融合,为我国民俗艺术的传承、弘扬、创新和发展提供无限的可能,具体策略如下。

运用数字技术

数字技术通过各种方式赋能民俗艺术,如数字化复制、收藏和展示,促进了艺术品的保护和传播。通过高精度扫描和打印,民俗艺术品得以精确复制,保留其原始魅力。数字化收藏通过记录艺术品信息,确保其免受丢失或损坏。区块链技术和非同质化代币的应用提供了确定艺术品版权和所有权的新方式,开辟了艺术品交易的新模式。通过虚拟现实和网络平台,数字化展示让观众可以不受地域限制,学习和欣赏民俗艺术。建立易于访问和导航的网站或应用,使用户能够轻松浏览艺术作品。此外,通过创建用户社区,鼓励用户分享观点和经验,参与艺术保护和传承。社区网站还应提供多语言界面,让不同语言的用户都能方便地访问和理解艺术作品。通过社交媒体、数字营销和文化活动,扩大平台的知名度和影响力,吸引更多用户参与。随着互联网的普及以及云计算、5G、大数据、区块链和人工智能等新技术的应用,对民俗艺术的科技支持得到加强,线上成为新的接受民俗艺术熏陶的方式。这些技术不仅推动了消费升级,还为民俗艺术的发展创造了有利条件。

推动跨领域合作

通过多领域跨界合作,加强国内外文化交流,扩大民俗艺术的知名度和影响力。数字化手段推动了“民俗+”,促使传承人和艺术家进行创新,加速了民俗产品与现代审美的融合。民俗元素可融入时尚设计,创造具有民族特色的时尚产品,例如,设计师将传统图案和手工艺技巧融入服装设计,创作出独特的时尚单品。通过在线视频和社交分享的方式,将民俗艺术与数字科技、时尚设计、影视制作等跨界融合的创意呈现给观众。在影视制作方面,民俗艺术可以作为题材或背景,制作具有文化深度的影视作品,如纪录片、电影等,展现不同民族的传统工艺和文化活动,促进文化交流。跨界融合需要不同领域的专业人才和团队共同创作,建立跨行业合作网络,邀请各领域专业人士和机构共同参与,探索创新可能性。

加强对外交流

创新数字赋能民俗艺术的方向和手段,不可以仅依靠技术的力量,还要立足全球视野,聚焦国际热点,推动中外文化交流,提升我国民俗艺术文化的国际影响力。通过举办国际民俗艺术展览,创办文化节或举办艺术交流活动,邀请国际艺术家和机构参与,开设中外民俗艺术交流项目,设立艺术家驻地计划、文化交流学院等,让国际艺术家有机会来到中国学习、创作和交流。同时,通过设立国际民俗艺术奖项与荣誉,推动我国民俗艺术家参与国际性的艺术比赛、奖项评选活动,表彰在民俗艺术领域作出杰出贡献的个人和组织,鼓励更多人投身于民俗艺术的创作和传承。

实行动态管理

持续监测和评估数字化项目,确保其达到目标和质量标准,并适时调整策略。建立民俗艺术的数字档案库,记录每件艺术品的详细元数据,如名称、作者、创作时间等,确保档案的可检索性和易理解性。数字档案需定期更新,以适应技术的进步和新艺术品的加入。同时,创建和共享数字档案时,要注意文化敏感性和伦理问题,尊重特殊文化艺术品的相关社群。

更新数字文创产品

文创产品作为文化传承的媒介,承担着文化认同构建的重要作用[9]。只有定期更新数字文创产品的内容和功能,才能保持产品的新鲜感和吸引力。持续迭代更新数字文创产品是保持用户兴趣和市场竞争力的关键。

总之,数字赋能民俗艺术,借助人工智能、区块链等新技术,创造出更具沉浸感和交互性的作品。在数字化手段的加持下,民俗艺术可以实现更广泛地传播,促使人们对其形成更加全面的认知、了解,更好地实现传承和弘扬。

[1]张宏森.努力推动文化创新 担负新的文化使命[N/OL].人民日报,2023-12-05(6)[2024-01-01].http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2023-12/05/nw.D110000renmrb_20231205_1-06.htm.

[2]郭艳.数字赋能文化创意产业高质量发展[J].决策咨询,2024(01):36-39.

[3]陈悦,陈超美,刘则渊,等.CiteSpace知识图谱的方法论功能[J].科学学研究,2015,33(02):242-253.

[4]国家统计局.国家统计局:2023年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长8.2%[EB/OL].(2024-01-30)[2024-02-11].https://news.cctv.com/2024/01/30/ARTIoNSvmj2IRCSRg7Lwy4WV240130.shtml.

[5]司震飞,张汇川.文化资源与网络游戏联动的传播效益分析——以白鹤梁水下博物馆和《王者荣耀》联动为例[J].传媒论坛,2023,6(13):88-90.

[6]李杰,蔡新元.人工智能使设计重返“意义”[J].设计,2024,37(02):30-35.

[7]苗睿,曾军梅.数字化视域下《朝元图》文创产品设计研究[J].设计,2023,36(05):58-61.

[8]陈小明.元宇宙环境下学术期刊数字化版权的困境与应对思路[J].编辑学报,2023,35(S2):125-128.

[9]杨梅,王馨悦.文化认同视域下的青岛啤酒文创产品开发策略研究[J].设计,2024,37(04):6-9.