摘要:智慧图书馆是图书馆发展的高级形态,带有浓厚的科技化色彩。但人文与技术并举,才是智慧图书馆的真正发展方向。然而,在智慧图书馆的实际发展过程中,却出现了重科技而轻人文的倾向。例如,智能设备的丰富与人文温度的降低,操作上的便捷与系统性阅读的消失,管理的数字化与隐私泄露及知识侵权的隐忧等。这些“智而不慧”的潜在风险必须引起警惕,否则不利于智慧图书馆的长远发展。

印度图书馆学之父阮岗纳赞指出,“图书馆是一个不断生长着的有机体”[1]。确实,图书馆自诞生起,已经历过多种形态。尤其是作为信息汇集和知识储备的重要场所,图书馆总是随着信息手段、储备技术的发展以不断适应、演变。特别是当前,物联网、人工智能、大数据、区块链等技术的迅速发展,传统图书馆正朝向智慧图书馆的方向加速演变。有学者指出,智慧图书馆其实是以“物联网”技术为基础,它通过物联网实现用户间的通信、用户与图书馆的通信、图书馆间的通信、用户与信息资源的通信以及信息资源间的通信[2]。换言之,智慧图书馆是物联网技术创新和改进的产物,拓宽了信息流通的渠道、加快了信息流通的速度、提升了图书馆的功能和效率。然而,技术外更有人心,在智慧图书馆的技术发展中,切不可忽视其背后的人文理念。但在当下智慧图书馆的建设浪潮中,重技术而轻人文的倾向逐渐凸显。“人文精神”和“技术创新”对智慧图书馆来说,如鸟之双翼、车之两轮,缺一不可。若仅有技术在场而人文缺席,那就是智而不慧,而非真正的智慧。

设备的智能化与人文温度的降低

智慧图书馆因与物联网等信息技术的紧密关联而展现出强烈的科技感。这种科技感具体表现在智慧图书馆的三层架构上。最底层的是基础设施层,包括各种设备、设施和网络;在此之上的是信息架构层,包括图书馆的各类文献资源建设和信息服务;最顶层的是信息交互层,通过智慧化的信息传递,使图书馆的资源最终到达图书馆的服务对象,切实发挥资源效用,实现智慧图书馆建设终极目标[3]。三层架构中,基础设施直观体现为各种现代化设施,如各种电子闸台、软沙发、自动化咖啡机、电子化阅读室及机器人等。在如今的智慧图书馆内,这些智能科技设备,如图书馆门口服务的机器人、选书查书的电子设备、朗读亭、按摩式阅读椅等随处可见。一方面,丰富的智能科技设备为读者提供了一个舒适度极高的阅读环境;另一方面,这些智能科技设备的广泛应用也在一定程度上减少了人与人之间的互动交流,从而降低了图书馆原本的人文温度。

在智慧图书馆时代,如借书、还书这些原本需要图书馆员帮助甚或亲力亲为的事情,都被智能化、机械化的设备所取代。这既导致了图书馆员的数量需求大幅下降,又使仅存的图书馆员专注于技术的操作,而忽视面对面的富有人文温度的服务与沟通。事实上,在被各种智能科技设备充斥的智慧图书馆中,原本随处可见、各司其职、风采不一的图书馆员似乎集体“撤离”了,剩下的只有由读者构成的单一人流。首先,找书、借书、还书等这些原本需要人与人之间完成的交流与沟通,变成了读者与各智能科技设备之间的冰冷互动。一旦遇到机器出现问题或故障,不能与在场提供人文服务的图书馆员进行沟通,只能在冰冷的设备上按流程报修,被动等待穿着专业工作服的工人到来。其次,即便在留下来的图书馆员中,他们也更倾向于在办公室内专注于技术操作,如使用各种排架仪器分类图书、管理图书。这不仅会让图书馆员对技术产生依赖,而且会让他们远离图书,也远离读者,还可能削弱他们对图书的亲近体验乃至对读者的服务意识。然而,亲近图书、亲近读者不仅是图书馆员的工作职责之一,也是图书馆人文建设中不可或缺的维度。优秀的图书馆员在与图书和读者的互动中,能焕发出新的生命能量。

智慧图书馆中人与人之间交流的减少还表现在读者之间。在5G技术支持下,智能图书馆中科技感十足,智能机器人、触屏搜索器、专业的搜索机器等先进设备极大地便利了读者的搜索与阅读,无需沟通交流就可找到自己所需的图书,为图书馆营造出安静的阅读氛围。但这种高度自动化的阅读模式也带来了一系列问题。一方面,先进设备可能会造成“劝退”的阅读效果,尤其是对刚入大学的新生而言,他们可能会因为不会使用却又碍于面子不愿请教而对图书馆望而却步;另一方面,所有的读者都被固定在一台机器或一块搜索屏前,原本在书架前左右徘徊、上下求索的身影以及与他人邂逅的机会都不断减少甚至消失。因此,图书馆的书架和图书,在人流减少和缺乏互动的背景下,逐渐失去了其作为知识和思想载体的活力,转变为缺乏生命气息的物质存在。

简言之,如今的智慧图书馆更像是一个智能化展馆,各种智能服务设备一应俱全,如自助咖啡机、无感支付售卖机、智能座位预约系统、智能学习仓等。这些设备为读者的借阅、学习提供了前所未有的便捷与舒适,但人文智慧的重要性因此被忽视。有学者指出,所谓人文智慧给了智慧一种限定,是指基于人所拓展出的智慧,指服务于人的智慧,依附于人的智慧,读者被智慧所吸引,自然而然就会加深对图书馆各种资源的依赖[4]。当前智慧图书馆过度依赖技术而缺乏人文关怀,更多展现出机器智能而非人文智慧,这在一定程度上削弱了图书馆作为知识交流和思想碰撞平台的本质属性。

操作的电子化与系统性阅读的消失

智慧图书馆架构的第二层,即基础设施层之上的信息架构层和信息交互层。因为数字化技术的引入,使许多图书的存储、搜索、查阅、下载等变成了电子化操作。但据Direct Textbook进行的一项调查显示,与电子书相比,七成大学生更喜欢纸质教科书[5]。所以,如何在为学生提供科技便利的同时,关注到他们不同的阅读需求,尤其是对纸质图书的需求,也是智慧图书馆建设需要思考的问题。实际上,即使是在智慧图书馆时代,纸质版图书、期刊、报纸等仍是图书馆资源中馆藏量数量最大、流动性最高的部分。近年来,纸质资源智慧化的最前沿应当是通过RFID技术的应用,实现智能定位书架,目前在许多图书馆已经上线[6]。该技术通过智能定位,不仅能帮助图书管理员更快、更好地安排图书,也能帮助读者节约查找时间。然而,纸质书籍的部分魅力,就在于翻阅和查找的过程。在书架上的翻找,往往能带来意外的发现和惊喜,这就是纸质图书查找所特有的“月晕”效应,是电子搜索不能给人的独特人文体验。

电子搜索和电子阅读引发的另一后果是碎片化阅读的出现以及与之相伴随的整体性观念、系统性思维的缺失。图书馆作为知识的殿堂,其内所藏无论东西方抑或各专业领域的知识,都属于人类智慧的结晶。读者在图书馆内是为了获取知识经验、充实内心、增加精神力量。同时,图书馆内的资源是以整体性、系统性的形式排列和呈现的,读者以传统方式去搜索、阅读时,获得的是对人类智慧或某个特殊领域的知识、某本特定书籍的整体性关照和系统性把握,并在这种搜索、阅读中逐渐培养出一种整体性、系统性思维。而在电子化操作中,通过一个关键词能搜罗出无数相关内容,为读者节约了大量搜索、查找的时间,但这些具体知识所在的整体性语境间缺乏系统性和关联性。部分读者只阅读与关键词相关的内容而忽视上下文的阅读方式,是典型的“见树不见林”的碎片化阅读,与日常生活中人们通过短视频、文字片段获取知识的“快餐式”阅读几无二致。它固然能给人们带来短暂的精神快感,但久而久之,会让读者的视野狭窄,思维缺乏整体性,只能进行浅显、表面的思考,无法获得系统而具深度地思维训练。

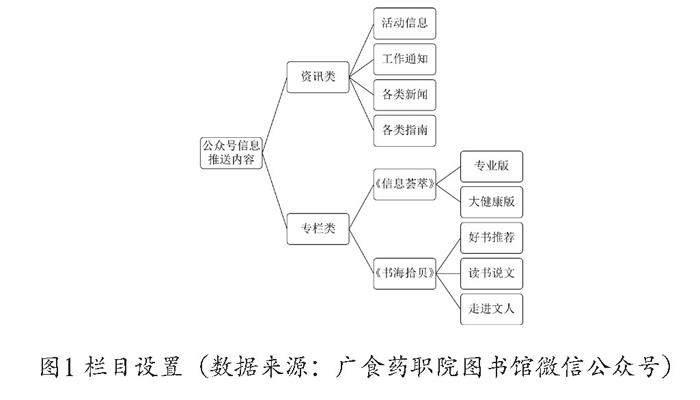

此外,电子化操作也有与生俱来的“麻烦”。智慧图书馆作为互联网时代的产物,推出了许多便于读者阅读的设备,如与微信公众号相关的掌上图书馆服务、进入场馆后的搜索屏等。这类设备与5G时代紧密相连,显著提升了图书搜索和下载的速度与便捷性,但也存在操作较为烦琐、目的性不够明确、画面过于丰富及内容读取太过简单等问题。例如,智慧图书馆的搜索屏界面分为“热门检索词”“热读推荐”“新书速递”等多个板块,“热门”“热读”“新书”虽与时代发展现状紧密联系,但盈满则亏,眼花缭乱的画面在吸引读者眼球的同时,让读者的阅读注意力大大降低,甚至忘了最初的阅读目的。而且在物联网、大数据的帮助下,通过搜索界面搜索出来的信息,虽然数量巨大但质量参差不齐,有时会出现许多与关键词吻合却和所要搜索内容完全无关的信息,这就需要读者花费相当多的时间和精力去整理、筛选、辨别,才能找到自己真正想要的阅读内容,这不仅在无形中加重了读者的阅读负担,降低了阅读效率,并且与智慧图书馆信息传递快、准、真的设计初衷背道而驰。

正如郑卫光所说,“智慧图书馆的提出,并没有脱离这一图书馆活动的普遍价值规则与精神内涵,实际上表达了图书馆人利用先进技术为用户提供便利服务的愿望”[7]。的确,智慧图书馆使读者阅读更加精准、迅速、有效,也在一定程度促进了全民阅读,甚至还以一种无声无息的方式影响、改变着人们的生活。如俗语“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏”所言,智慧图书馆在以电子化的操作服务读者、服务社会,更好、更便捷地满足公众多样化精神文化需求的同时,也导致了碎片化阅读及深度思考、系统思维的缺失等一系列问题,这些问题需要高度警惕。

管理的数字化与隐私泄露及知识侵权的风险

智慧图书馆将图书馆内所有的资源,包括各馆独有的图书内容都进行了数字化转化,并将之储备到云端,以实现数据的共享。这些庞大的数据资源能帮助读者寻找到更多的图书资源,读者登录后还能找到兴趣相同的阅读群体,进行分享、点赞、收藏、评论等互动,极大地彰显了智慧图书馆的人文智慧。然而,这类基于大数据的操作,让读者享受到便利地科技服务的同时,也会让读者陷入某种被监控风险之中。例如,上述所谓“智能搜索屏”,会自动记录保存读者的登录账号、搜索记录和借阅记录,并通过智能技术终端进行分析、筛选,精准计算出读者的阅读需求和喜好,并根据这种需求和喜好向读者自动推送相关信息。一方面,会使读者的阅读需求和喜好透明化;另一方面,还会造成信息茧房,使读者永远只能看到自己喜欢的东西。久而久之,不但使读者变成了没有隐私的“透明人”,而且使其逐渐成为“信息的囚徒”,这与智慧图书馆“以人为本”的初衷背道而驰。

智慧图书馆的线上服务虽高效、快捷,但存在被监控的可能,其线下服务也面临着同样的风险。所有的智慧图书馆都设置了一系列的数字化信息采集设施,如门禁系统、出入信息显示屏、360度全方位无死角的监控器、借还和咨询查找服务设备等。从读者进入图书馆,其在图书馆的一切活动信息,几乎都会被完整地记录下来,变成大数据的一部分。这类信息采集,本意是为了便利读者、提高图书馆服务水平的,但也不可避免地带来一些风险,如因信息储备安全系数不高或某种技术漏洞而招致黑客攻击,造成用户数据流失和隐私泄露。此外,若管理人员操作不当,也极易造成同样的问题。因此,智慧图书馆在追求技术创新的同时,也需要高度重视信息安全和隐私防护。

除读者的信息安全和个人隐私需加强保护外,图书资源本身的保护也是值得关注的问题。智慧图书馆利用大数据等科技手段整合了大量的图书资源,尤其是促进了各馆图书资源之间的互递、共享,提高了图书资源的使用率。但在图书资源的使用过程中,可能出现知识产权保护不够甚至侵权等问题。目前,图书资源的传递通常采取影印、扫描的方式,虽设有数量限制,但存在通过多个账号规避限制,合成整书的可能性。部分文献传递服务只需提供书名或版权号等信息,就可提供整本书的电子下载服务。而缺乏对下载后电子书用途的有效规范和制约,增加了知识侵权的风险。图书馆本应是人类智慧的理想储藏之地,稍有不慎就会变成知识侵权的非法之所,构成了智慧图书馆发展中的一个悖论。

2019年9月,习近平总书记在给国家图书馆老专家的回信中指出,“图书馆是国家文化发展水平的重要标志,是滋养民族心灵、培育文化自信的重要场所”[8]。这一论述深刻指出了图书馆对一个国家、民族文化发展过程中不可取代的人文价值。智慧图书馆作为图书馆的高级形态,引入物联网、大数据等最新科学技术,实现了设备的智能化、操作的电子化及管理的数字化,极大地提高了读者的阅读体验。但智慧图书馆改变的只是知识的传播方式与途径,它所传播的知识内容本身以及其所承担的滋养民族心灵、培育文化自信的人文价值功能却是始终不变的。但在当前的智慧图书馆建设中存在人文温度降低、系统性阅读缺失、隐私泄露和知识侵权等风险,呈现出“智而不慧”的隐忧。只有提前规划、及时应对,积极寻找“人文精神”和“技术创新”的平衡点、结合点,才能使智慧图书馆真正彰显出智慧和人文的双重力量,实现人文与技术并举的美好愿景。

(作者单位:湖南科技大学图书馆)

[1]阮冈纳赞.图书馆学五定律[M].北京:书目文献出版社,1988:308.

[2]严栋.基于物联网的智慧图书馆[J].图书馆学刊,2010,32(07):8-10.

[3]朱强,别立谦.泛在信息社会与图书馆服务转型[M].北京:人民出版社,2018:12.

[4]张丽.图书馆智慧服务体系中的人文智慧解析[J].兰台内外,2021(16):54-56.

[5]龚琛.调查表明:72%的大学生喜欢纸质书籍而不是电子书[J].造纸信息,2016(04):74.

[6]连康平.图书馆RFID技术应用——以威海市图书馆智能定位书架项目为例[J]. 山东省图书馆学刊2020年守正创新与法同行——图书馆高质量发展之路专辑,2020(6):17-20.

[7]郑卫光.融合与重构:智慧图书馆发展新形态[J].图书馆杂志,2020,39(01):56-60.

[8]新华网.习近平给国家图书馆老专家的回信[EB/OL].(2019-09-09)[2022-11-01].http:/www.xinhuanet.com/politics/leaders/2019-09/09/c_1124978597.htm.