中式建筑是诗意的空间艺术形态,多处于山水相依的自然环境中,或是依山傍水,或是背山面水,它与自然和谐共存,如诗如画,带给人们浓厚的文化熏陶和独特的审美体验。飞檐翘角、雕花窗户、马头墙等建筑标志,无不彰显了精湛的建造技艺与中华传统文化的独特魅力。地理位置对于建筑有举足轻重的影响,中式建筑充分利用地形和气候条件,重视建筑与环境之间的映衬呼应,使不同地域的建筑在选址、结构、装饰风格等方面均有鲜明的地域特色,融于当地的自然环境。

正如李约瑟所言:“中国建筑总是与自然调和,而不违反大自然。”中国建筑有着浓厚的天人合一、对称和谐精神。“天人合一”思想贯穿了中国哲学并深远影响了中华民族的审美观念。

徽派

汤显祖曾说:“一生痴绝处,无梦到徽州。”由此,徽州对大戏曲家的吸引力之深可见一斑。

徽派民居建筑风格有“三雕”(木雕、石雕、砖雕)之说,风格不同又一脉相承。能工巧匠施尽其技,使每一处花纹、每一笔雕刻,皆结构严谨,雕镂精湛。青瓦白墙,砖雕门楼,优雅千年,闻名遐迩。集山川风景之灵气,融风俗文化之精华。其中,错落有致的马头墙是徽派建筑的点睛之笔,不仅造型精美,更是古人智慧的结晶,在遭遇火灾时,这样的设计可以有效阻断火势的蔓延,安全可靠。

徽派建筑风格以民居、祠堂和牌楼最为典型,被誉为“徽州古建三绝”。徽派民居以高深的天井为中心,四周高墙环绕,形成内向合院。雨天时,雨水从四面屋顶流入天井,俗称“四水归堂”,也形象地反映了徽商“肥水不流外人田”的传统观念。

闽派

闽,即福建,闽派民居即流行于闽南地区的建筑风格。其中,“土楼”是其最为鲜明的代表,是一种供聚族而居、具有防御性能的民居建筑。国漫电影《大鱼海棠》就是以永定客家土楼作为故事场景,无处不透露着浓郁的客家风情和土楼元素,将永定客家土楼在影片中完美生动地还原。

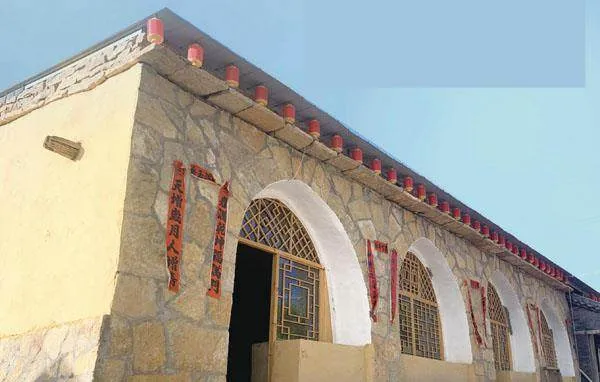

闽派建筑的尊贵在于它历经500多年传承不息的土楼,它源于古代中原生土夯筑建筑工艺,宋元时期已出现,明清时期趋于鼎盛,延续至今,承载了丰富的文化内涵。闽派建筑将源远流长的生土夯筑工艺推向极致,单体建筑规模宏大,构造精细,形态各异,依山傍水,错落有致;其建筑风格独树一帜,建造技艺高超,地堡式建筑风格沿用至今仍坚固无比,既可防火防震,亦可御敌入侵。常见的类型有圆楼、方楼、五凤楼、宫殿式楼等,楼内生产、生活、防卫设施齐全,是中国传统民居建筑的独特类型,为建筑学、人类学等学科的研究提供了宝贵的实物资料。

京派

中国北方建筑以京派建筑最为典型,而京派建筑里最典型的便是北京的四合院。历经700多年的更迭,四合院以其宽绰疏朗的布局,四面环立且独立的房屋,大到皇宫王府,小到平民住宅,每一处雕饰、每一笔彩绘,都是北方文化的无价之宝。四合院的选址、装修、雕饰、彩绘,均体现着源远流长的民俗民风和传统文化,表现了特定历史条件下人们对幸福、美好、富裕、吉祥生活的追求。四合院凝聚世代居住在这里的人们的共同记忆,庭院方阔,尺度合宜,院内亲切宁静,古朴的生活气息在此流淌。闲暇时刻,邀三五知己在院中把盏言欢,不亦乐乎。

历史上,在老北京四九城里,曾有千余条胡同,四合院就散布在这些胡同中。无论是王侯将相还是平民百姓,都与四合院有着割舍不断的联系。胡同四合院也是老北京民俗文化的要素之一,是平民百姓生活、劳作的载体,有难以估量的历史和文化价值。除四合院外,宫殿建筑也是京派建筑的代表作。其中,故宫是宫殿建筑的扛鼎之作,也代表了传统建筑艺术的最高水平。它可以看作是一个巨大的四合院,但其功能更广泛,布局更明确,体现皇家之威严。

苏派

苏派建筑是江浙一带的建筑风格,是南北方建筑风格的集大成者。山水环绕、曲径通幽,园林式布局是其显著特征之一。

脊角高翘的屋顶,江南风韵的门楼,曲折蜿蜒、藏而不露,饲鸟养鱼、叠石迭景,苏州园林以其数千年的沉淀,堪称园林式布局的艺术典范,置身其中,四周流淌着的是“曲径通幽处,禅房草木深”“万籁此俱寂,但余钟磬音”。直露中有迂回,舒缓处有起伏,韵味悠长,让人回味无穷。

川派

川派建筑,即流行于四川、云南、贵州等地的一种建筑风格,为当地少数民族特有的建筑风格。在川派建筑中,以傣族竹楼、侗族鼓楼、川西吊脚楼最具鲜明特色。

傣族竹楼是傣族人民因地制宜创造的一种特殊形式的民居,傣族人住竹楼已有1400多年的历史。竹楼是一种干栏式建筑,主要用竹子建造,下层高约七八尺,四无遮栏,牛马拴束于柱上。上层近梯处有一露台,用竹篱隔出主人卧室兼重要钱物存储处;其余为一大敞间。楼中央是一个火塘,日夜燃烧不熄,温暖着每个傣族人民的心灵。

侗族鼓楼是侗乡具有独特风格的建筑物,一座座鼓楼高耸于侗寨之中,巍然挺立,气概雄伟。飞阁垂檐层层而上,呈宝塔形,瓦檐上彩绘或雕塑着山水、花卉、龙凤、飞鸟和古装人物,云腾雾绕,五彩缤纷,侗寨风光可谓十足,展现了侗族人民对生活的热爱和对艺术的追求。

融合多民族智慧的吊脚楼,亦称“吊楼”,属于干栏式建筑,但又与一般所指的干栏有所不同,干栏应该是全部都悬空的,所以称吊脚楼为半干栏式建筑。吊脚楼作为巴楚文化的“活化石”,依山靠河就势而建,高悬地面,既能通风干燥,又能防毒蛇、野兽,楼板下还可放杂物。优雅的“丝檐”和宽绰的“走栏”使吊脚楼自成一格,看似随意却十分考究,成为千年民族文化的传承。

晋派

晋派建筑大体分为两类。一类是山西的城市建筑,这是狭义的晋派建筑;另一类是陕北及周边地区的窑洞建筑,这也是西北地区分布最广的一种建筑风格。晋派只是一个泛称,不仅指山西一带,还包括陕西、甘肃、宁夏及青海部分地区。在这些地区中,以山西的建筑风格最为成熟,故统称为晋派建筑。

山西历史上有晋商闻名天下,勤劳的晋商在积累无数财富的基础上孕育了独特的建筑风格。晋派建筑在很大程度上反映了晋商的品格,气势恢宏的乔家大院,斗拱飞檐,彩饰金装,砖瓦磨合,城楼细做,六个大院三百多间房屋错落有致,展现了晋商的稳重大气、严谨深沉。它所蕴含的文化与精神亦是一笔宝贵财富。

黄土高原的先辈们在窑洞中生存、繁衍和壮大。千百年来,无论社会怎样变迁,窑洞都是黄土高原先辈们世代栖息的家园。窑洞冬暖夏凉,天空瓦蓝透亮,让人神清气爽。在这片古老而神奇、深沉而雄健的黄土地上,窑洞用她那宽广的胸怀、真挚的情感,哺育了一代又一代人。窑洞选择了黄土高原,黄土高原选择了人,人也选择了窑洞,这种“天人合一”的自然辩证法则,隐藏着不可言破的玄机。

不论是何种派别的建筑,都离不开一代又一代匠人历时数年的精心雕琢,一砖一瓦之时、一榫一卯之间、一转一折之际,都凝结着匠人精神,更是匠心文化的传承。这些建筑不仅集中国古韵之大美,更以原汁原味的中式风貌,凸显着属于中国独特的建筑技艺。