近年来,随着乡村振兴战略和美丽乡村建设的推进,人们的旅游需求日益得到满足,乡村产业也逐渐发展。在国家大力推进红色旅游项目的背景下,红色文化旅游景区成了研究热点。在国家政策和实践的推动下,国内学术界开始聚焦红色文化纪念空间的发展,并且创作了部分较有价值的研究和作品。目前,缺乏对该领域研究成果的评述,鉴于此,现采用综合分析方法对红色文化纪念空间相关文献进行系统梳理,总结其主要内容、研究进展和不足,对该领域现状和未来研究方向进行分析探讨与总结评述。

党的十八大以来,习近平总书记多次强调,要把红色资源利用好、红色传统发扬好、红色基因传承好。红色文化作为中国共产党领导下,具有中国特色的先进文化,汇聚了物质、制度与精神文化的精髓,构成先进社会主义文化不可或缺的一部分。纪念空间,是承载着时空延续性、文化认同和历史价值的特殊场所。本文通过对相关理论的整合,特别是红色文化及公众参与理论,以及国内外优秀纪念空间的归纳总结,为红色文化纪念空间的营造提供理论和实践参考。

红色文化纪念空间营造的研究意义

2023年10月24日,第十四届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过了《中华人民共和国爱国主义教育法》,进一步强调了“发掘具有历史价值、纪念意义的红色资源”。国内关于红色纪念空间的研究和景观营建,主要是为了纪念,绝大部分是以影响力较大的人或事件作为设计主题,满足大众喜好。目前,国内红色纪念空间研究的纪念意义和传统特色语言丢失。因此,深入挖掘地域文化特色,重视红色文化的本土化展现。针对红色文化纪念空间发展过程中存在的问题,不再拘泥于现有理论,而是探索解决问题的具体方案,具有重要的理论意义和现实意义。

第一,推动红色文化纪念空间的发展,不仅是出于教育目的,更是为了促进区域社会的全面发展。通过“红旅融合”模式,为地区注入新的经济活力。历史上,国内红色纪念性场所多处于远离城市的乡村、山地等,经济发展相对滞后。因此,营造红色文化纪念空间想法的提出,能帮助部分地区在景观规划设计的基础上,对革命老区的文化历史、乡村建设、经济价值、景观环境进行全方位、多角度的系统规划,带动区域内自然、人文、经济环境建设和发展。

第二,从潜移默化地传承、弘扬红色文化以及区域可持续发展的角度来看,红色纪念空间担负着再现红色故事、爱国主义教育的使命,其是激励人民奋发向上的催化剂。因此,对于红色资源的保护和红色空间的营造,是助力区域可持续发展的有力保障。其中,在对红色文化资源有效控制和管理的前提下进行资源整合是一种积极的保护方式,能起到很好的社会教育作用。如今,红色文化纪念空间在实现区域可持续发展方面,基于尊重自然、爱护自然,讲究整体性、关联性、多维度的设计特点,打造自然环境共同体,营造和谐、可持续发展的人居环境。

第三,深化对红色文化纪念空间的理解,需要我们不断丰富其理论研究。国内在这一领域已有深厚基础和显著进展,通过综合运用文献分析与实地调研,我们能够更准确地把握红色纪念空间的核心架构,确保空间规划与设计实践符合正确的价值观。人们在时间性和空间性的作用下提升对红色纪念空间的体验感,产生自身独特的景观记忆,与革命历史进行时空对话,产生共鸣,多角度探讨红色文化资源的挖掘与利用模式,运用成熟的理论体系,进行归纳总结与重构,促进红色文化纪念空间的保护和发展。

红色文化纪念空间营造的研究现状

随着社会和经济的蓬勃发展、国家政策的大力推动,红色纪念空间逐渐受到人们的重视,选择红色旅游的人数不断增长,其社会效益和经济效益日益凸显,为区域旅游的发展注入了新的活力。众所周知,多数红色文化纪念空间多存在于较偏远的山地、乡村地区,不同地区的历史文化不尽相同,所产生的文化精神亦不相同。在规划和设计这些空间时,如何恰如其分地融合乡村革命历史,找到空间营建与乡村革命历史融合发展的规律,是至关重要的一环,且纪念空间虽然是展览空间的一种,但其承载的精神性和纪念性,使纪念空间有别于其他展览空间。回顾以往我国红色文化纪念空间的研究,可以发现以下几个特点和趋势。

第一,在过往的研究中,红色文化纪念空间的实践大多从参观者的感受与纪念性表达的关系出发,深入探讨纪念性建筑的内部空间、场地景观要素,以及设计方法和策略的体现。例如,薛原以抚州红色纪念园的设计为例,巧妙运用知觉现象学和完形心理学理论,研究感知体验的整体性和规律,为纪念性氛围的设计提供了坚实基础。他在早期规划阶段就精心选址,确保满足纪念空间的塑造需求。施文婵和李学军提出在设计过程中强调以人为本的原则,将关心人、尊重人的理念融入设计,关注参观游客的心理感受,力求在以人为本的基础上打造令人难忘的纪念空间。

第二,以往的研究更多重视红色文化纪念空间的社会、文化价值和经济效益,注重周边社区或乡村的融合发展,自上而下地推动区域可持续发展。例如,唐华燕以名人故居纪念地的开发建设为例,强调在发展旅游产业时,必须立足于地方文化的保护,兼顾区域的文化价值和经济价值,以达到资源的统筹利用和文化教育功能的发挥。刘梦瑶等人在马栏村的空间生产与重构历程中,深入挖掘了空间生产的特征,这对于乡村振兴和传统村落的重构研究具有重要的启发意义。桂峰兰则提出了通过保护、发掘、串联红色人文资源的方式,打造红色旅游新业态,推动乡村振兴和加强红色文化遗产保护的双重目标。这些研究不仅彰显了红色文化纪念空间的多维价值,更为我们提供了实现区域可持续发展的新路径和新视角。

第三,信息化时代背景下,信息技术迅猛发展,对于红色纪念空间的应用与发展策略具有无可替代的重要性。杨颖和郭晶积极运用“数智化”手段,不仅深化了对红色资源的发掘与保护,还极大促进了红色文化的传播与服务优化,有效推动了管理过程中服务、产业和经济的全面升级。张红蕾则强调利用智能技术传承红色精神的重要性,提出构建红色精神新媒体智能矩阵,从而推进红色遗产的智慧化建设,确保红色精神的有效传承。这些实践与探索,彰显了信息技术在红色纪念空间保护与发展中的巨大潜力与价值。

第四,部分国内研究对红色文化纪念空间的营造方式或优化策略进行了具体论述,但是大多属于宏观规划,没有落到具体实践。例如,张四维致力于追求纪念主题的全面性和场所空间的多元性,并尝试对比和分析“城市综合体”与“纪念空间复合体”的异同与联系。张勇和许大海试图通过构建独特的景观“场域模式”,以期将红色景观遗址与区域的环境背景、文化价值以及经济效益有机结合。然而,这些研究更多地停留在理论层面,实际操作的细节和实施路径仍待进一步探讨和细化。

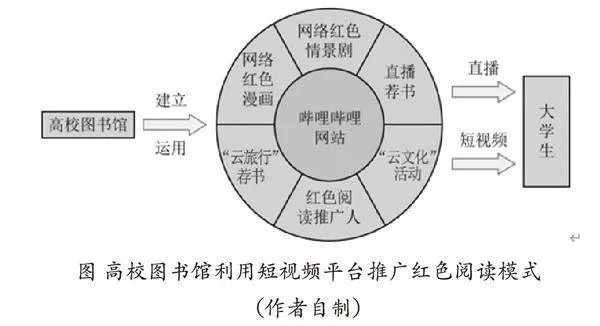

以上所述就是我国关于红色文化纪念空间的总体研究现状。由上图可知,1998—2009年,红色文化纪念空间的相关学术研究发展较为缓慢。但2010—2017年,这一领域经历了显著的激活阶段。国家连续颁布了《2011—2015年全国红色旅游发展规划纲要》和《2016—2020年全国红色旅游发展规划纲要》,为红色文化纪念空间的研究提供了强有力的政策支持。

与此同时,国外的纪念场所理论研究处于较成熟阶段。其纪念性主题建设较突出,相对而言,更加注重纪念空间氛围的营造和观众感受的研究。例如,埃德温·希斯科特从死亡和建筑空间的角度出发,对世界众多著名的纪念空间进行深入研究。相较于国内的理论与应用研究,国外的研究明显更为关注参观者的实际体验和空间的实际功能,这无疑为我国红色文化纪念空间的营造提供了宝贵的方法论参考和启示。

红色文化纪念空间营造的问题分析

2004年,中共中央办公厅、国务院办公厅正式印发了《2004—2010年全国红色旅游发展规划纲要》,为红色旅游的规划与实施提供了明确的指导。后相继出台了《关于实施革命文物保护利用工程(2018—2022年)的意见》和《关于加强文物保护利用改革的若干意见》,使红色文化的保护和传承得到加强。在此背景下,我国红色文化纪念空间的营造问题取得了诸多理论研究成果和实践方面的进展,但是依然存在一些亟待解决的问题。

第一,没有较好地融合传统纪念空间语言和当地文化环境、地域特色。由于早期革命老区多处于偏远乡村地区,国内纪念空间作为承载纪念活动、表达纪念情感的空间,在纪念空间的营造中没有统筹好本土文化与红色文化之间的关系。傅毅、傅诗博认为,在改造传统村落景观时,不能简单地将红色文化植入其中,而是需深入研究和理解本土文化,借助现代景观设计与规划手法,实现红色文化与本土文化的和谐共存。陈蕴茜认为,纪念空间与社会记忆之间存在紧密的互构关系。在塑造具有中国特色的纪念空间时,需要从现代性与本土性双重视角出发,探讨如何实现纪念空间的创新与转化,以及如何在这一过程中塑造和传承社会记忆。

第二,国内部分纪念空间存在表象化、同质化和模式化问题,造成纪念意义的缺失。由于空间营造逻辑大多对纪念事件或纪念人物的生平进行时间性顺序和逻辑梳理,国内纪念空间大多采用同种模式排列展现,容易导致其单一性。张月认为,国内部分纪念主题按照大众模式设计布局,使观众产生排斥心理,且难以产生沉浸式体验感和情感共鸣,从而导致纪念空间难以继续推行。曹艳认为,相匹配的展陈设计对纪念空间氛围的营造也有着很大的影响,其空间组织方法可以从外部纪念空间与内部纪念空间两个方面进行研究,完成纪念性表达。通过对纪念事件的重新思考和创新设计,可以打破同质化束缚,为观众带来更丰富、更深刻的体验。只有不断探索创新,才能让纪念空间与时俱进,传承纪念意义。

第三,纪念空间情感表达不够深入,缺乏人文关怀。纪念空间中的纪念元素缺乏对个体意识的关注,无法准确把握纪念空间主体和客体之间的关系,没有将纪念空间的人文精神清晰地传达给观众,难以激发观众的感受。胡炜认为,要打造观众的纪念情感价值模式,可以从崇高感、悲剧感和狂欢感三方面入手,为营造纪念氛围提供参考。成月则从战争这一特殊的方向切入纪念性建筑,从战争这一主题出发,分析纪念性建筑创作、纪念心理以及行为之间的联系,进而剖析不同情感空间的表现和营造。

第四,缺乏对纪念空间设计与功能多元化的考虑,导致空间利用效率和资源可持续利用规划不完善。当地丰富的自然资源和人文资源没有得到合理规划,缺乏整体性、关联性和层次分明。范建红、魏成等人指出,如果不能将景观空间与城市发展有机结合,满足时代需求,人们就无法接收连贯的文化脉络。金鑫指出汝城县长征历史步道景观资源标识系统风格样式单一,没有统一规划、塑造品牌形象,导致发展参差不齐。

第五,重视经济发展导致革命历史文化遗产保护薄弱。部分乡村只重视纪念空间的建设,不重视革命历史文化遗产周边环境的保护和整治,导致红色革命文化遗产保护不足,营建过程中,在保护乡村红色文化的原真性与独特性的前提下,实现纪念空间的可持续发展至关重要。刘亚琼指出,在大别山区域红色文化遗产保护方面,其属性特征、价值挖掘比较充分,对于红色文化遗产要素体系的研究缺乏系统性,导致发展和保护之间缺乏联动。

目前,国内关于纪念空间的研究尚显匮乏,但在学术论文方面却有不少相关探讨。纪念空间设计方法的研究大多借鉴国外经验,缺乏独特性,而关于红色文化相关的研究以及红色景观的建设也往往停留在纪念的层面。尽管形式逐渐多样化,观众参与性变强,多数时候存在浮于表面、模式化、单一化问题,但其表现形式和设计手法依然值得我们深入研究。因此,对于红色文化纪念空间的研究具有一定的理论价值与现实意义,不仅可以为当地增添红色旅游资源,促进红色旅游行业和当地经济的高质量发展,助力乡村振兴,还能自下而上地推动红色文化纪念空间的可持续发展,适应新时期的社会发展需要。

(作者单位:湖南工业大学)