银发经济背景下,加快老年数字素养教育对构建全民终身学习体系具有深远意义。现以老年数字素养教育为研究对象,探讨图书馆开展数字素养教育的必要性,提出线上线下合力构建数字素养新生态、聚焦实际需求开展多层次立体化服务、加强数字素养安全教育保护信息及财产安全、关注老年心理健康打破信息焦虑两极困境等措施。

2024年被称为银发经济元年。2024年1月15日国务院出台的一号文件《国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》提出,缓解老年群体有效需求不足和供给错配的问题,培育高精尖产品和服务模式。2024年1月公布的最新人口数据显示,中国60岁及以上老人数量已达2.97亿。随着老龄化社会的逐步深入,老年教育蕴含着巨大的社会价值。《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》提出,“搭建全国老年教育资源共享和公共服务平台”“支持各类有条件的学校举办老年大学(学校)、参与老年教育”。《2024年提升全民数字素养与技能工作要点》提出,到2025年全民数字化能力显著提升,数字素养与技能达到发达国家水平;与数字素养与技能相关的发展环境更为优化,丰富数字资源供给渠道,推动数字资源开放共享,促进数字公共服务普世普惠;初步形成全民终身数字学习体系,让老年人、残疾人等特殊群体数字技能稳步提升,加快弥合数字鸿沟。

图书馆开展老年数字素养教育的必要性分析

数字素养技能是数字社会公民学习工作生活应具备的数字获取、制作、使用、评价、交互、分享、创新、安全保障、伦理道德等一系列素质与能力。开展老年群体数字素养教育是顺应数智时代要求、提升老年群体素质的必由之路,也是弥合数字鸿沟、保障老年群体生活质量、推广健康生活方式的重要举措。

弥合数字鸿沟,彰显图书馆人文价值

《中华人民共和国公共图书馆法》第三十三条提出,“公共图书馆应当按照平等、开放、共享的要求向社会公众提供服务”。第三十四条提出,“政府设立的公共图书馆应当考虑老年人、残疾人等群体的特点,积极创造条件,提供适合其需要的文献信息、无障碍设施设备和服务等”。《2024年提升全民数字素养与技能工作要点》明确提出,“加快弥合数字鸿沟”“提供普惠包容的公益服务”“开展数字助老助残行动”。随着人工智能时代的到来,数字鸿沟有了新的界定,传统数字鸿沟是指不同群体之间在信息技术利用方面的差距,以算法、机器学习为代表的智能技术进一步加剧数字鸿沟的复杂性,算法带来的平台偏向、算法偏见、信息茧房、数字鸿沟、信息不平等更具有隐匿性。公共图书馆开展老年数字素养教育就是要逐步缩小这种差距,构建知识创新、技能驱动的数字素养与技能培育体系,解决数字资源供给分散、不均等现状,增强老年群体的获得感、幸福感、安全感,实现图书馆对老年群体的人文关怀,彰显图书馆的人文精神与人文价值。

数教融合,加快图书馆数智化转型

教育职能是公共图书馆基本职能之一,随着5G、人工智能等信息技术的广泛应用,数智时代已成为互联网空间最具热度和代表性的话题。2023年被称为元宇宙元年,《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023—2025年)》提出,“建设文旅元宇宙,围绕文化场馆、旅游景区和街区、节事活动等应用场景,提供数字藏品、数字人讲解、XR导览等产品和服务”“坚持场景牵引。开拓元宇宙应用场景”。元宇宙放大了媒介技术与我们生活之间的密切联系,数字孪生、数字人、三维建模、AI等技术名词越来越多地走入人们视野,数字技术的影响涉及方方面面并将持续很长一段时间。站在数字革命的风口浪尖,公共图书馆应以更加开放、包容的姿态主动承担数字素养教育的社会责任,将数字技术、数字素养和教育职能结合起来,以科技赋能推动教育全场景、全过程融合,帮助老年人提高数字化生活能力、学习能力、创新能力。互联网、大数据、云计算等新技术的演变也加快了图书馆的数字化、智能化转型之路,使技术应用从价值理念走向业务融合、机制创新,助力图书馆教育职能发展,实现图书馆教育职能与管理效能的同步提升。

打磨服务精细度,实现行业“头雁效应”

目前,国内已有多家图书馆聚焦数字素养培训课程,如宁波图书馆设立“天一云读”、重庆图书馆打造“常青e路 幸福夕阳”、浙江图书馆举办“常青E学习”、广州图书馆举办爱心俱乐部、湖南图书馆设立“创享空间”,帮助老年人快速掌握数字设备、享受数字阅读、开启数字生活。公共图书馆在老年数字素养教育领域的实践探索解决了其从无到有的问题,但配置了相关服务并不代表数字素养教育工作进入结点,从“有没有”到“好不好”还需要行业整体思考和统筹布局。未来,数字化教育利用率、数字化场景适配性、数字化服务精细度显得更为重要,其落地实效成为图书馆老年数字素养教育的核心指标。图书馆应坚持问题导向,结合数字中国建设,在适老服务标准规范、老年数字素养资源平台应用等方面不断丰富文化供给,推出有代表性的老年数字素养教育项目,实现行业“头雁效应”,打造图书馆老年数字素养教育品牌。

首都图书馆老年数字素养教育现状分析

场景化教学设计提升数字素养教育效果

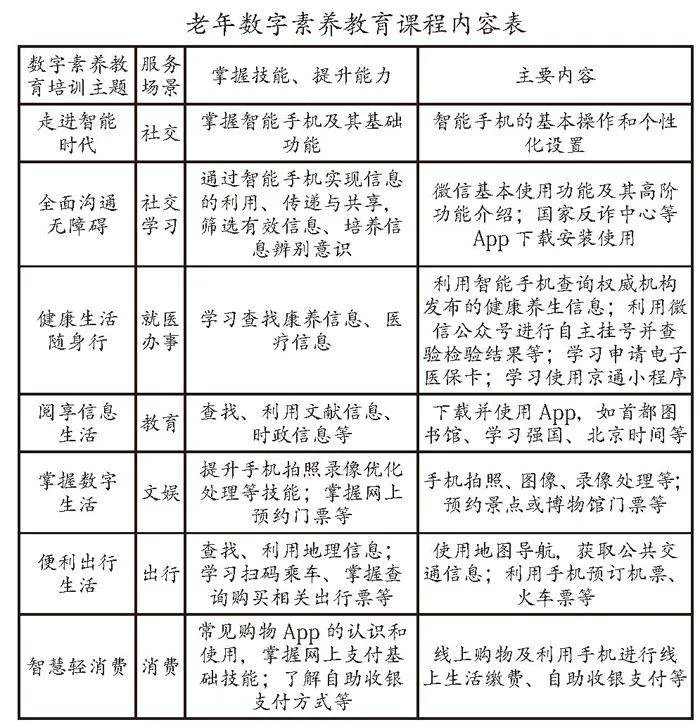

场景化教学设计的优势是通过设计问题情境解决生活问题。为充分发挥首都图书馆的社会教育职能,2023年,首都图书馆走访朝阳、丰台等地区的社区,了解老年信息素养需求,制订场景化教学方案和授课大纲,开展了10期共37讲老年数字素养教育活动。活动内容聚焦老年群体日常生活,以就医、消费、教育、文娱、出行(如下表)等场景为主,教授老年人学习使用智能手机,掌握网上购物、挂号、缴费、出行等技能,并宣传反诈知识,让老年人掌握正确获取信息的途径,进一步解决实际生活中的困扰,帮助老年人跨越数字鸿沟、跟上信息化时代。

发挥城市图书馆效能,体验数字前沿魅力

2023年12月27日面向公众开放的北京城市图书馆,是集知识传播、城市智库、学习共享等功能于一体的复合型文化空间。馆内的元宇宙体验馆利用数字孪生技术将实体场馆复刻至云端,利用屏幕、镜面等显示媒介,构建元宇宙线下体验场景。老年人在城市图书馆可体验“首图公共元宇宙”“读者个人元宇宙”“首图公共数字人”“读者数字人”“数据之海”等智慧服务。城市图书馆内的古籍文献馆和全国第一家综合性非遗文献馆,利用可视化技术、虚拟现实技术、增强现实技术为读者提供沉浸式的阅读空间,让老年人通过全景展陈、沉浸式体验、互动感知等方式更深入地了解图书馆藏书和文化内涵。AI数智馆员“图悦阅”可提供书籍导览、阅读指导与个性推荐等服务;馆内外巡航的“机器人馆员”招手即停,有问必答,可实现参考咨询、导览导引、图书配送、智能盘点等服务;城市图书馆内配备的智慧桌面,不仅可储存智能护眼灯光等个性化设置,还可实现为老年人送书到桌、座席预约、识别阅读、智能咨询等智慧服务。利用当下最热门的数字技术开展数字素养教育,有效扩大了图书馆老年教育服务的覆盖面,延展了学习的广度,拓宽了知识宽度,既激发了广大老年人的学习兴趣又提升了技能。老年人在城市图书馆以打卡自拍的方式记录个人印迹,塑造了公共城市形象,凸显数字化社会带来的共时性与历史性影响。

图书馆老年数字素养教育策略分析

线上线下合力构建数字素养新生态

图书馆开展老年数字素养在线教育重点在于整合资源搭建平台,丰富数字资源获取渠道,运用视频、直播、腾讯会议等形式开展在线教育。利用图书馆公众号、小程序、App宣传网上便民服务路径,向老年人普及“互联网+出行”“互联网+医疗”“互联网+购物”知识,解决老年人出行、就医、消费等实际生活问题,实现让数据多“跑路”、老年人少跑腿。同时,图书馆要加大适老化智能终端供给和无障碍场馆设施建设,健全线下数字技能学习交流中心,开辟图书馆科技助老站点,扩大老年人线下数字学习场所覆盖范围和公共接触点。结合老年人的特点,开发、优化线下培训课程,兼顾普适性和个性化需求,设计差异化的培训内容,丰富活动形式,优化学习效果。利用人工智能技术、虚拟现实技术设计沉浸式体验活动,开展阅读推广工作,打造智慧健康养老新业态。

聚焦实际需求开展多层次立体化服务

银发经济正走向朝阳产业行列,成为新的经济增长点。与老年人相关的医疗保健、养老服务、旅游休闲、教育培训呈现前所未有的增量空间,老年人手机应用已从微信、资讯、短视频辐射到与支付消费相关的电商、打车、理财、旅游。对于消费观念新、重品质体验的老年群体来说,数字素养教育重点应放在培育智慧家庭生活新方式,让老年人掌握更多智慧出行、智慧家居、智慧金融知识,提升老年人数字适应力、胜任力和创造力,同时鼓励这些老年人丰富文体生活,参与公益志愿服务。对于身体机能较弱、生活需要帮助的老年人,图书馆可以联合社区宣传家政、陪诊、护理等数字生活信息,提供网上服务便捷渠道,将数字素养教育活动送到老年人身边,以精准投放、普惠便捷的服务理念助力家庭发展,实现老年数字素养教育的有效利用和价值释放。

加强数字素养安全教育保护信息及财产安全

社交媒体的广泛应用为信息交流共享带来诸多便利,同时产生了一些问题,如个人信息和隐私保护问题、信息真伪与可信度问题。由于老年人接触网络时间较短,缺乏有效的信息辨识能力,极易陷入“标题党”“养生保健党”等信息陷阱,进而被诱导进入各种骗局。老年人一直是电信诈骗的主要受害群体,会遇到如冒充保险公司快速代办老年保障业务、伪装金融人士讲授理财课程、以爱心传递为诱饵博取同情发送虚假信息等骗局。图书馆要做好网络普法的宣传员,增强老年人风险感知意识,加强个人信息和隐私保护宣传,提高其辨别能力和安全防护技能。针对“AI换脸”“AI换声”等新骗局,图书馆要不断开展反诈宣传,结合案例还原真实场景,帮助老年人分析AI诈骗的常见套路及预防方法,让老年人了解新型骗术的隐秘性,保护好个人信息及财产安全。

关注心理健康打破信息焦虑两极困境

中国互联网信息网络中心(CNNIC)发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2023年6月,我国网民规模达10.79亿人,其中60岁及以上网民群体占比达13%,约1.4亿人,而我国60岁及以上非网民群体规模为1.39亿。数智时代老年人信息焦虑呈现两极化,一方面,部分老年人依旧是网络边缘人,因为心态保守、消费需求低,再加上使用技能不足、文化程度限制、使用设备缺乏导致其不敢、不愿意接触网络;另一方面,数字化进程的加速助推老年人融入互联网社会,线上的虚拟“连接”让人们对社交媒体产生了更多依赖。艾媒研究院发布的《2021年中老年群体触网行为研究报告》显示,51%的中老年日均上网时长超过4小时。由信息过载、信息依赖引发的信息盲从、信息成瘾问题让部分老年人成了“银发低头族”。面对信息焦虑两极困境,公共图书馆应主动出击,一方面,做好数字鸿沟改善工作,促进数字公共服务普适普惠;另一方面,通过介绍网络时代信息特点、分析信息成瘾的原因,帮助老年人缓解信息焦虑情绪,如介绍网络防沉迷机制、设置手机观看提示和关闭功能,引导老年人适时规范用网,做合格数字公民,享受数字红利。

(作者单位:首都图书馆)