我国园林最重视意境,即人们常说的诗情画意,这与我国古人的哲学、美学和文学思想具有很大的关联。因此,我国园林属于文化范畴,反映了我国人民特有的意识形态,属于上层建筑。我国古典园林也是一门综合性艺术和科学,其涉及知识面较广,需要进行深入的研究才能了解其意境产生的原因和发展形式。其中,最主要的形成和发展阶段是魏晋南北朝和宋朝时期的园林设计。当时,大量的山水画和山水诗深刻表达了人们寄情于山水,追求超脱,与自然和谐共生的思想。并且,将山水诗画的意境引入园林创作,成为当时造园者追寻的主要目的。这种以有限的园林空间创造无限意境的造园手法在世界园林史上独树一帜。因此,我国现代景观设计也要考虑意境对于园林整体艺术效果所产生的作用。具有意境的景观可以很好地引发人们的深思,唤起过往的记忆,产生美好的联想。

古典园林意境的产生和发展

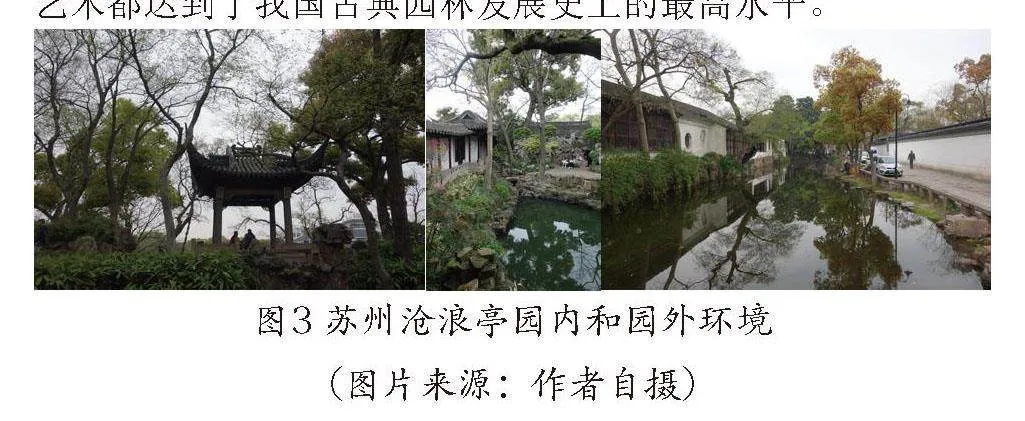

我国古典园林体现的意境由自然环境、建筑、诗画、楹联、雕塑等多种艺术的综合要素构建而成。魏晋南北朝是私家园林文人化产生和发展的重要时期,在宋朝时期趋于成熟,这两段时期在我国园林发展史上起着承上启下的重要作用。园林在山水和花木布局上无不体现着古代文人的思维特性与文化审美观,以及更加注重园林的意境营造。

魏晋南北朝时期的自然山水园

园林艺术向自然山水园发展,私家园林开始兴盛。在此阶段,我国园林从早先的以皇家造园为主流变为皇家、私家、寺观三大园林类型并行发展,因此,是古典园林发展史上一个重要转折期。在园林创作上,由皇家园林的以建筑为主体的形式转变为私家园林的以自然山水为主体的形式,并且造园者以较高的文化素养为指导思想,使园林产生更为深远的意境美。例如,东晋司马昱(320年—372年)在走进华林园时所说的“会心处不必在远,翳然林水,便自有濠濮间想也”,指的就是园林的意境。造园者通过人的创造性思维,更多地将人文的审美融入大自然的山水景观,形成我国风景式园林的“源于自然、高于自然”及“建筑与自然相融糅”等主要特点,由此产生的意境美贯穿于此后古典园林鼎盛时期的苏州园林的发展始终。

1.成因

自然山水园的形成有多方面的原因。一是政治。这个阶段是中国历史上朝代更迭较多的时期,社会环境不稳定。由此,道家学派代表人物庄子(约公元前369年—公元前286年)的隐士生活方式成为许多文人仿效的对象。他撰写的《庄子》(又称《南华经》)中的思想给处于乱世的人们提供了安顿心灵的场所,其中的“游”体现了庄子所追求的最高境界,而当时的园林成了这种思想最好的载体。因文人积极参与造园,意境由此产生。二是文化。文人以诗文寄情于山水成为风尚,并增加了园林意境美的深度。当时著名的 “竹林七贤”(王戎、山涛、阮籍、嵇康、向秀、刘伶、阮咸)因崇尚隐逸的思想,希望创造清谈读书和不问世事的隐居环境,他们将园林打造成可以欣赏大自然山水风景的“第二自然”。正如东晋末杰出的诗人、辞赋家、散文家陶渊明(约365年—427年)在《庚子岁五月中从都还阻风于规林二首(其二)》中所表达的“静念园林好,人间良可辞”。另外,南北朝时期杰出的诗人、文学家、旅行家谢灵运(385年—433年)在《山居赋》总结出士人隐居方式为岩栖、山居、丘园和城旁四种模式。因此,由于众多著名文人居住并积极参与造园,他们对自然山水的认知从文学艺术的审美角度出发,在园林中创造一种诗词歌赋的意境美。三是宗教。佛教和道教以“天人合一”为核心的生态自然观,初步确立了当时造园的美学思想,并奠定了山水式园林的基础。其中,郊野寺观还注重外围的园林化环境,增加了意境美的广度,对于以后全国各地风景名胜区的开发起到主导作用。

2.特点

由山、水、植物、建筑等造园要素综合而成的景观,整体规模较小,布局合理,局部设计细致且形式多样。建在城市里面或城近郊的城市型私园,即宅园和游憩园,以“小中见大”取胜。例如,北魏时期张伦在洛阳的宅园,其形式是提炼与概括自然山水的里程碑,园中的筑山理石采用写意与写实相结合的方法,巧于因借,叠石成山,巧妙布景,堪称造园艺术手法的一个巨大飞跃,并且对我国北魏以后的园林建筑有着较为深远的影响。建在郊外的庄园和别墅形式更为朴实自然。例如,被称为“古今隐逸诗人之宗”的陶渊明。其小型庄园为村居风格,具有朴实无华的特点,他在《归园田居(其一)》中写道:“方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。”另外,谢灵运的庄园为山居型园林,他开创了中国文学史上的山水诗派,其谢氏庄园(即“始宁墅”山居庄园)是以自然山水为主体的写意山水园,并且加入了更多的文学特色。他的建园宗旨为“四山周回,溪涧交过,水石林竹之美,岩帅暇曲之好”,并作《山居赋》介绍庄园情况。庄园完全契合当地的山水地形,且环境优美,规划布局体现清纯趣味及隐逸情调。另外,在园林中,这种诗情画意还以楹联匾额以及刻石的方式呈现,起到了点景的作用。并且,书法也成为园林意境中不可或缺的部分。

3.造园手法

传承了古代苑囿中山水的处理手法,园林以山水为骨干,即以筑山、理水构成地貌基础的人工园林。选址方面,在园林环境美学思想的要求下,其环境必须达到“山水兼美”。造园者为选择山水风景地带而“相地卜宅”,且受《画山水序》和《叙画》等书中画论的影响。当时,绘画中的山水美学观也在园林中呈现,如谢灵运对其庄园的选址即为水中有山、山中有水、山环水绕的自然山水环境,是一种环向、多层次、围合式的山水景观体系。构图方式方面,运用我国绘画的构图规律,即疏密、参差、藏露、虚实、呼应、简繁、明暗、曲直、层次以及宾主关系等,如传统绘画中画远山则无脚、远树则无根、远舟见帆而不见船身等。注重写实与写意结合,其造景较多运用写意的手法,提炼与概括自然山水的美,把秦汉时期模仿自然和注重写实的造园手法,转变为写实与写意相结合的造园手法。例如,园中的筑山理石不再是以前简单的写实模拟自然里的山石,而是出现了用石叠山的做法,造景师善于巧于因借、叠石成山、巧妙布景,其写意与写实相结合的方法成为筑山技术的一大飞跃。理水技艺较前提高,手法娴熟,整体结构和布局恰当,且主次分明、远近得体、变化中求得统一。构山方面,较合乎山的自然形势,如设计重岩覆岭、深溪洞壑、崎岖山路、涧道盘迂,地面有石洞,人能在其中穿行,而山上有高大树木和悬葛垂萝,看上去郁郁葱葱。另外,半山有亭, 便于人休憩,而山顶有楼。园林建筑方面,对我国以后的园林建筑有较深的影响,即以宫、殿、楼阁建筑为主。在园林中山居建筑“依山就势”,穿插、点缀在山水之间,与山水相依成景,注重建筑与整体景观的关系。建筑不是主体,而是起到点缀环境的作用,产生如绘画般的意境美。园林植物自然生长,让人们能够从大自然中体验生命的静谧和自由。

宋朝受诗画影响的“写意山水园”

受宋朝诗画的影响,出现了以自然为蓝本而建造的写意山水园。文人们在卷轴画、古诗词中体现大自然的风致,同时,把崇山峻岭、溪流、袅袅云雾、楼台亭榭,亦实亦虚的画面感运用到园林,造就了宋代独有的园林风格;而如诗如画般的园林也使当时文人活动有了一个理想的场所,由此宋代兴起“文人园林”。

1.成因

宋朝时期重文轻武,使得文人社会地位上升,大量文人竞相参与造园,其诗画意境与造园手法之间相互影响渗透、相辅相成。

2.特点

当时园林主要分为皇家园林、私家园林、寺观园林和陵寝园林四大类型,其中以私家为主流,并且园林风格主要显示出简远、疏朗、雅致、天然的特点。

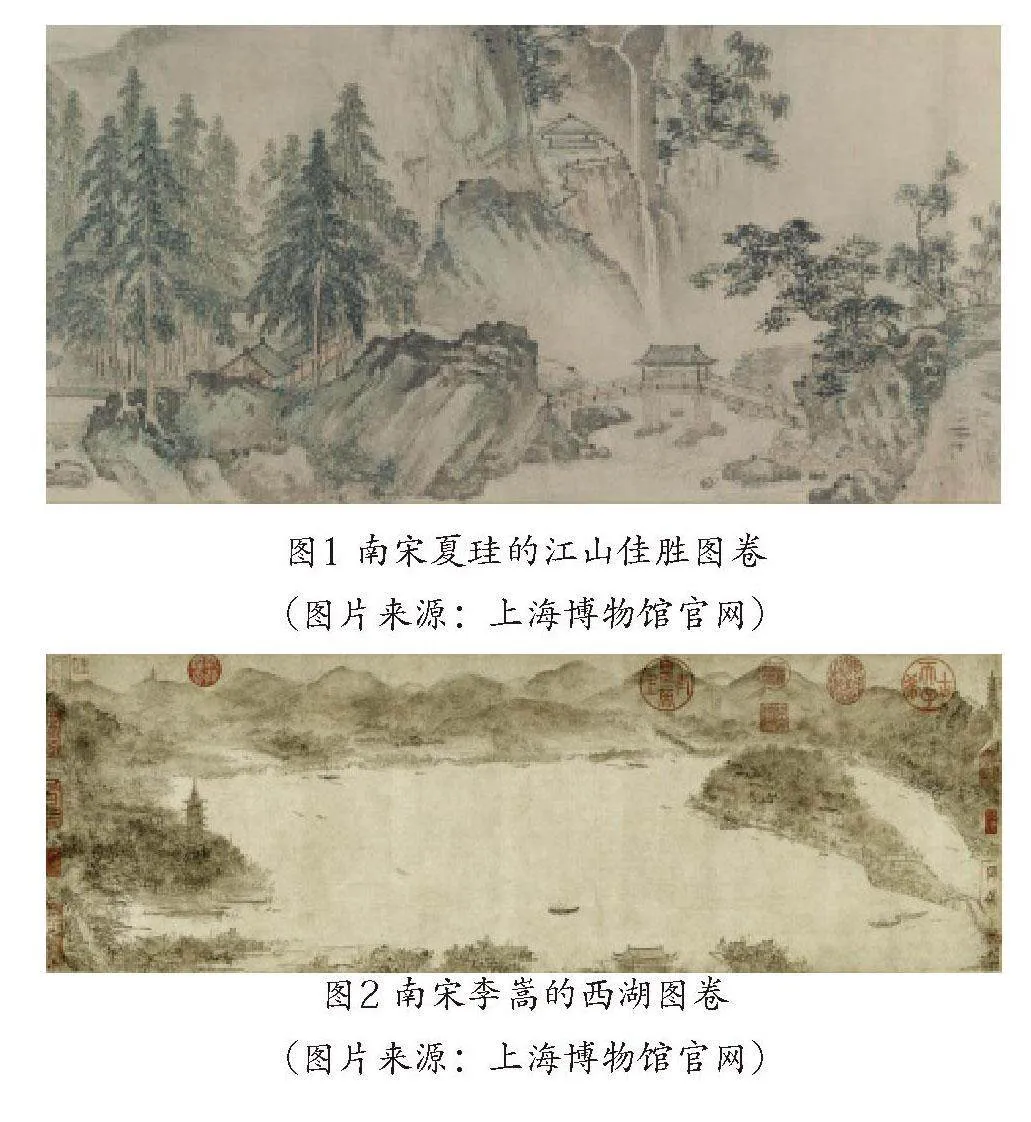

私家园林多为小型,具有多样化和趣味化特点。同时,园林的主要功能是让文人所生活的环境精致和舒适,更加适于他们修身养性,所以该时期园林比其他朝代更有内涵和韵味。园林一般以城市宅邸为主,属于城市山林样式,如北宋时期的诗人和书法家苏舜钦(1008年—1048年)在苏州隐居时所修建的沧浪亭。他在《水调歌头·沧浪亭》以诗句“一径抱幽山,居然城市间”明确阐述了园林所处的环境。因此,两宋时期的园林是与我国以往不同的新园林体系,虽然其处于城市中且整体体量较小,但其造园的技术和艺术都达到了我国古典园林发展史上的最高水平。

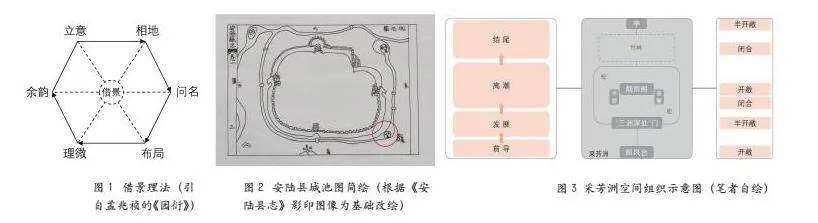

宋朝园林在造园中实现写实和写意的结合。文人的山水画已达到最高水平,在绘画中以写实和写意相结合的方法表现心中的理想境界,并实现自然风景与人文相结合。由于宋代山水画中都点缀有各种建筑物,并且构图也以人文景观为中心,因而这种手法也运用于造园,如宋代画家刘松年的四景山水图——秋。人格的体现方面,由于宋朝文人们在政治上不得志,他们常把园林当成唯一的精神寄托,因此,园林逐渐具有了人格化的特点。例如,竹象征着生命、正气、长青不败等特点,庭院内普遍种有大面积的竹子,象征着竹影清风,形成了雅致的特点,古代文献《洛阳名园记》有种竹成景的记载。植物的选择方面,造园更重视植物在四季的不同观赏效果和艺术感染力,如通过水边植柳、水面植荷、路边植竹林密丛等增加观赏效果。此后,我国古典园林植物种类的选择主要为松、柏、杉、桧等;花果树主要为梅、李、桃、杏等;花卉主要为牡丹、山花、琼花、茉莉等。例如,现保存于美国克利夫兰美术馆的明代画家仇英的《独乐园图》呈现了宋代司马光的洛阳独乐园(约1073年修建)中大量运用的植物造景,其中包括松、竹、梅、牡丹、芍药、杂花以及各种药材等,并多采用林植和片植,较好地营造了天然意境。

3.造园手法

园林大多依山傍水,追求庭院本身同外部自然环境的完全契合,浑然天成是其最主要的特点。另外,由于当时造园技术和理论的提升,各种造园和建筑书籍也较为普及。例如,李格非评论性的专著《洛阳名园记》,李诫(字明仲)编著的《营造法式》和喻皓的《木经》成为官方和民间对建筑工程技术指导的理论依据,同时,在园林植物的栽培技术方面也有所提高。在整体环境的营造方面,南宋定都于杭州,充分利用当地丰富的风景资源,以逢石留景、见树当荫、依山就势、按坡筑庭等因地制宜的原则改造整体环境,使杭州逐步发展为美丽的风景园林城市。私家园林的营造整体布局得当,巧妙的造园手法构成了较好的空间效果。在建筑的造型、大小、层次、虚实、色彩等方面尽量符合周围的石态、山形、树种、水体等,人工的建筑物与自然的景观融为一体。园林中引注泉流,形成池沼或飞瀑,临水置以亭、榭等,并适当地划分景区和空间,以较小园林面积创造美好的园林意境。

现代园林如何营造意境

首先,要遵循古人所倡导的“虽由人做、宛自天开”的造园法则,最大限度保持原场地的地形和地貌,并构建以原有的自然资源为主的园林景观。其次,在园林景观的意境表现上,可以借鉴我国古典造园的手法,即联系文学和绘画所产生的意境,建造适合现代人观赏和游嬉的模山范水景观,以提升人们对于自然世界的体验与感受。

现代园林意境的创作方法大体可分为三方面。其一,对特定环境与景物需要表达的寓意作详细的了解。以客观存在的场景所具有的形象、个性与情感的特点为出发点,表达与其相符的意境,如在立意设计中以石块的质和形象征人的坚定性格等。其二,立意要深远才能表达更好的意境。在规划布局中,要根据立意确定景物。可以根据场地的条件学习古代造景的“因借”手法,一方面满足构图需要的借景,另一方面则是为了丰富意境的“因借”,如著名现代主义建筑大师贝聿铭设计的苏州博物馆景观借紧邻的拙政园景观。其三,比喻和抒情。在景观中选择人们普遍认可和喜欢的植物比喻人的品德,如梅、兰、竹、菊、桃、李,以及借助诗词歌赋抒发感情。例如,人们只有站在武汉地标黄鹤楼上看到壮观的江景,才能深刻地体会到古诗《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中所抒发的意境。

因此,意境既是我国古代园林大师不懈追求的主要目标,也是古典园林具有世界影响的魅力所在。现代园林意境的创造要表达一定的文化素养和情感,要提高设计师对我国古典文化及融情入境的古典园林造园技巧的了解,并不断创新具有中国特色的现代景观及体现更为深远的意境。

(作者单位:天津工艺美术职业学院)