摘要:万物皆有声,侗歌独飞扬。侗族大歌-琵琶歌不仅是侗族文化的精华,也是人类非物质文化遗产的重要组成部分。其生态文化思想为我们提供了人与自然和谐共生的智慧。作为侗族的一分子,应致力于从事琵琶歌的研究、翻译和传播工作,以期让更多人了解并欣赏这一宝贵的文化遗产,从而促进人类文化的多样性和可持续发展。

侗族琵琶歌概述

侗族琵琶歌的历史与文化背景

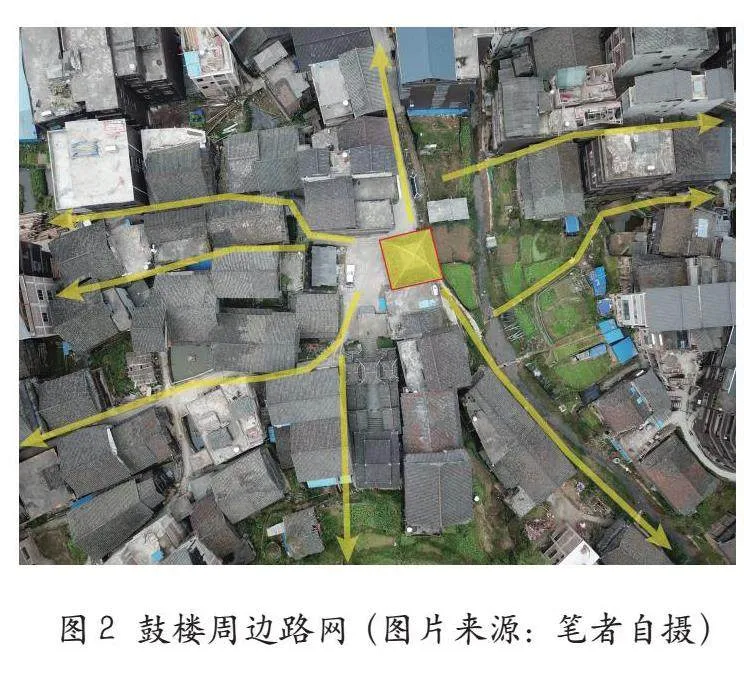

侗族琵琶是侗族人民喜爱的一种弹拨乐器,琵琶歌,侗语称为“ggal bigs bac”,即“嘎琵琶”,是以琵琶伴奏的歌的总称。其中,可分为女声琵琶歌和男声琵琶歌,其演唱方式有一人自弹自唱和多人集体弹唱两种。在民间,习惯分为抒情琵琶歌和叙事琵琶歌两大类,它的流行区域主要集中在广西壮族自治区三江侗族自治县,湖南省通道侗族自治县,贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江、从江、黎平等地。逢年过节以及劳动闲暇之余,寨子里的歌师和群众都会聚集在寨子中心的鼓楼,弹起琵琶,载歌载舞,尽情地传歌或对唱。平常多为艺人或歌手自弹自唱,而在“行歌坐夜”民俗活动中,侗族青年男女多在村口或姑娘家的堂屋、长廊或鼓楼等地坐唱,以唱情歌为主,有男弹女唱,也有女歌手自弹自唱。

侗族琵琶歌作为侗族文化中的瑰宝,承载着深厚的历史底蕴与丰富的文化内涵。其起源可追溯至侗族古老的祭祀仪式,随后逐渐演变为一种综合性的表演艺术。在侗族社会,琵琶歌不仅是音乐艺术的展现,也是族群记忆、历史传说和生活哲学的重要载体。

侗族琵琶歌的起源与发展

在侗族歌谣中,琵琶歌是较晚出现的歌种,《侗族文学史》(贵州民族出版社1988年12月版)认为其大约“产生于宋元之后”,但这仅仅是一种推测,直到目前为止,还缺少可以证实该观点的史料,更加难以断定琵琶歌产生的确切年代。相较于其他歌种,如大歌、酒歌、耶歌、款词、笛子歌等,从内容和形式来看,琵琶歌是较晚出现的歌谣形式。琵琶歌是在其他歌谣、念词以及民间传说故事的基础上发展而来的一种新的艺术形式。

总的来说,侗族文化与琵琶歌的关系密切,可以说琵琶歌是侗族文化的一种自然流露。从单纯的祭祀活动到今日多样化的表演形式,琵琶歌经历了丰富的发展历程。以往琵琶歌多以口耳相传,现代则通过多种形式进行保护和传播。

音乐风格与演奏技巧

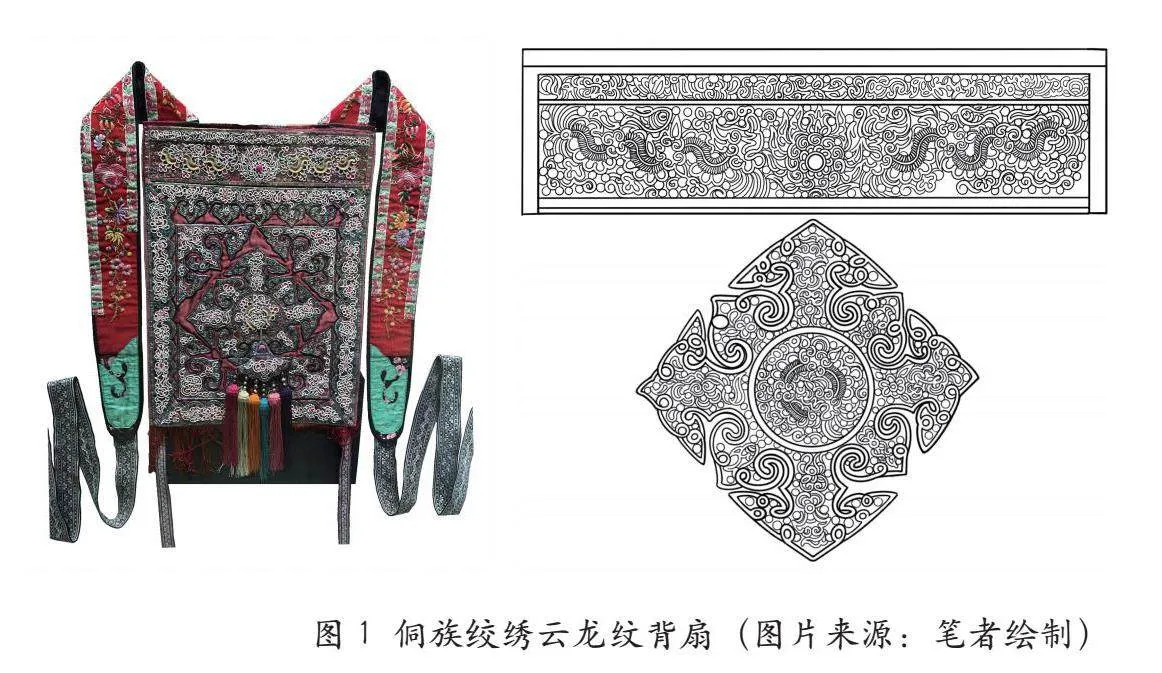

琵琶歌的曲调动听悦耳,有许多拖腔和滑音,因而其对演唱技巧要求较高。其节奏如同行云流水,旋律通常简洁明快,和声丰富,演奏技巧包括弹、拨、轮等手法,充分展现了侗族音乐的独特韵味。琵琶歌具有侗族大歌都具备的艺术魅力,如自然协调、柔和委婉的音乐特色,形象生动的自然模拟,和谐优雅的风格呈现,浪漫独特的气韵转换,错落有致的调式游移,悠扬自然的曲风以及诗意表达的话语方式。同时,这些因素大都成为侗族大歌和琵琶歌音乐格律形态的重要组成部分,这些特质与内容一起,共同构成了侗族歌曲独特的审美风格表达以及民族文化价值传承。

歌词内容与表现形式

琵琶歌歌词多取材于侗族人民的日常生活、自然环境、历史故事等,表现形式多样,既有抒情也有叙事,反映了侗族人民对自然的敬畏、对生活的热爱和对社会的深刻观察。琵琶歌在侗族大歌中的占比较高,其内容丰富多样,行数多在数十行以上,韵律有押内韵、腰韵或脚韵,要求一韵到底。动听的乐曲、浓郁的情调、生动风趣的语言以及引人入胜的情节,使男女老少听众愈发沉浸其中,难以自拔。琵琶歌作为侗族民间音乐艺术中最具特色的歌种之一,其中的思想内容体现了人与自然和谐相处的“原生态”价值取向。歌词中描绘了温馨日常的生活画面,记录了自然淳朴的生活场景,这些都实现了思想内涵层面的审美话语表述。此外,琵琶歌的形式同样具备其自身的独特声乐属性和美学属性。

侗族琵琶歌中的生态文化

生态文化思想的内涵

文化与生态息息相关,文化是人类和环境互动的媒介,也是人类生存不可或缺的部分。因为没有文化,人类就无法从环境中获取其赖以生存的物质资源和社会资源。文化和环境是相互选择的关系。

生态文化思想强调人与自然的和谐共生,要尊重自然、顺应自然、保护自然。在侗族大歌-琵琶歌中,这种思想体现为对自然元素的崇拜和生态伦理的坚守。

生态文化思想在歌中的体现

汉人有字传美文,侗人无字传歌声。侗族同胞爱好唱歌也善于唱歌,同时也珍爱自然、珍爱生命、珍爱和平。长期生活在山水环绕的自然环境之中,侗族人民与大自然形成了相互融合、相互影响的关系。大自然中的花草树木、山川河流都深刻影响着侗族人民的生活。淳朴的民风、勤劳质朴的生活,以及得天独厚的地理空间和原生态环境,铸就了侗族人民温婉、沉静、细腻的民族气质,这些独特的气质都体现在生动婉转的侗族大歌之中。

侗族人民学会了惟妙惟肖地模仿自然界中的声音,并把这些声音完美融合到大歌之中,从而构成了独具民族风格和自然气息的大歌样态。自然环境的和谐有序、田园生活的悠然自得以及万物的自由存在都给予了大歌演奏者深刻的启发,他们通过对不同层次、节奏和音调的模仿,抒发了个人的情感和思想,并将其融入侗族大歌。侗族大歌的歌词中充满了对山川、河流、森林等自然意象的描绘,表达了人们对自然的依赖和感激之情,其音乐旋律和演奏方式也模仿自然界的声音,如鸟鸣、流水,体现了人与自然和谐共生的理念。

侗族琵琶歌中生态文化元素的翻译

翻译原则

美国语言学家爱德华·霍尔(Edward Hall)认为,翻译既可以视为两种不同语言体系的接触,也可以视为两种不同文化的接触,甚至可以视为不同程度文明的接触。翻译过程的影响因素不仅包括语言,还包括社会环境因素和个人或民族的心理因素。仔细研读爱德华的观点,不难发现,翻译不仅仅是对语言的转化活动,还涉及形式和文化,特别契合现如今强调的生态文化思想。因此,在侗族琵琶歌的翻译过程中,必须意识到交际语境因素,也就是文化因素。文化具有两面性,一方面,文化具有共性,这表明任何文化之间都有融汇共通之处,这是翻译中可译性的基础;另一方面,文化具有民族性、独特性,这是翻译的难点和症结所在。所以,翻译不仅仅是转换事物的表达方式,更精确地说,翻译是传播在特定社会条件下所形成的文化。

翻译策略

翻译策略主要包括归化和异化两方面。归化是指源语的语言形式、文化传统和习惯的处理以目标语为归宿,也就是说,用符合目标语的文化传统和语言习惯以及“最贴近自然对等”的概念进行翻译,以实现功能对等或动态对等。

尤金·A·耐达(Eugene A·Nida)是归化理论的代表。他指出,翻译应该是动态对等,不仅表达形式,而且文化都应该符合目标语规范,并认为最佳的译文应该符合译语读者的阅读习惯和阅读心理,无论在表达方式、遣词造句,还是在行文风格等方面,都应该完全遵从译语读者的文化范畴。

从语言文化核心层面来看,不同民族的语言文化绝大多数是相通的,这是归化翻译的前提和基础。归化作为翻译的指导思想之一,它要求通过翻译处理,让译文通顺,最终切合目标语读者的阅读兴趣和习惯。因此,翻译时,我们的目标不仅仅是追求词汇上的对等,翻译的最终目的是解锁深层结构,通过翻译解码转换成表层结构,也可以理解为通过翻译“文化内涵”获得“文化”对等。总之,归化法要求译者向译语读者靠拢,译文的表达方式要采取译语读者习惯的表达方式,以此传达原文的内容。

异化一般出现在文化差异的语境中,其特点便是鲁迅提出的“保留异国情调,就是所谓的洋气”。在翻译中,译者应该尽可能地传递给读者源语文化,这样,译文才能够忠实于原文。

归化和异化作为两大主要翻译策略,并不意味着绝对的对立,相反,它们之间既对立又统一,都有其各自的适用范围。在实际情况中,仅仅使用归化或者异化是无法传达原文的真实内容,这就需要采取归化和异化互补的策略。这种策略也得到了学者郭健中的认可和支持,他曾指出,“翻译中的归化和异化不仅是不矛盾的,而且是相互补充的,文化移植需要多种方式和模式”。所以,翻译中采取归化和异化互补的策略,有利于中国文化的繁荣与传播。

翻译侗族琵琶歌中的生态文化元素时,基于跨文化语用学理论,灵活运用归化和异化翻译策略,以及直译与意译的方式、方法,尽可能地保留和传递歌曲中的文化内涵。

翻译实践中的难点与对策

面对歌词中的生态文化元素词汇和音乐风格的跨文化传达,译者需深入了解侗族生态文化,采用适当的翻译策略,如增译、注释、文化适配等,确保译文的生态文化思想得以准确反映。

例如,侗族琵琶歌《娥妹造琵琶》中唱道:“口不唱歌空过夜,男女欢聚唱一唱歌,心里乐开花。张良始创行歌坐夜好习俗,后来张妹始创姑娘结伴来搓麻。”歌词中的“行歌坐夜”属于侗族特色的原生态民俗文化。“行歌坐夜”也被称为“行歌坐月”,大体在两个场所进行,一是姑娘家的木楼,二是侗族村寨的公用木楼,也称“月堂”。在广西三江地区的侗家,是在姑娘家的木楼上举行“行歌坐夜”活动;而在黔东南和湖南毗邻地区,这一活动则是在“月堂”举行。在侗族地区,男女在青少年时期,一般是11至12岁时,村里的歌师便教他们学歌,接受基本的歌唱训练。等到女孩成年后,夜间,她们会与同族或邻居姐妹结伴,相聚于某家或者月堂,在做针线活的同时,等待外寨或外族的腊汉们(小伙子们)前来交流情感,也就是侗家俗称的“行歌坐夜”。每当夜幕降临,腊汉们便相互结伴,一起弹着琵琶到外寨寻找心仪的姑娘。姑娘们则是准备好凳子、火盆,打好油茶、烤熟糍粑,专门等腊汉们前来对歌和谈心。如果双方在行歌坐夜中情投意合,建立了感情,愿意定下终身,则可以互赠定情信物。对于这一浪漫的原生态民俗活动,我们不应该简单地将其翻译为“Xing Ge Zuo Ye”,不仅会给英语读者造成文化理解障碍,也失去了“行歌坐夜”原生态文化的风姿,显得晦涩、生硬。应该保留该词的文化内涵,用英译加注释,归化和异化相结合的方式,翻译为“Xing Ge Zuo Ye”(an evening singing party for the youth of Dong),that is the traditional way of going into love.这种译法既保留了源语文化形象,又有效传达了原歌曲中“行歌坐夜”的信息,有利于西方读者加深对中国侗族原生态民俗文化的了解,也有利于促进跨文化间的交流与沟通。这种译法的前部分采用拼音“Xing Ge Zuo Ye”保留原词的原生态韵味,后部分的英文解释又为英语读者提供了展开想象的空间,避免了文化理解空缺带来的误读和困惑。

再如,侗族琵琶歌《拦路歌》中唱道:“客家侗家都在问,停下脚步问贵客,问你贵客从哪来,问你贵客何时到侗寨,问你贵客为何来了又匆匆离开。”这首歌的歌词记录的场景就是侗族地区保留至今的“为也”(weex yeek)活动,它是侗族民俗活动中最具特色的原生态民族文化习俗,也是最具有代表性的侗族村寨间的重大社交活动。“为也”是侗语表达,也翻译为“月也”或者“吃相思”,可以理解为“走众亲,做众客”,一般安排在农闲时,是一种村寨和村寨之间或者族群与族群之间的集体探访活动。该活动是以交流文化和加深感情为目的,对民族团结和睦起到积极作用。“为也”的形式和内容颇为丰富,包括拦路对歌、鼓楼对歌、行歌坐夜、芦笙比赛、多耶歌舞、侗戏演出、斗牛比赛等,整个流程下来,通宵达旦,精彩纷呈。所以,“为也”也被誉为侗族民俗的狂欢节,充分体现了侗族人民热爱生活、团结友爱、积极乐观的精神面貌。活动结束后,主寨还会给客寨准备猪、羊作为礼物,并且于次年或若干年后回访客寨。这种传统意义上的村寨间的联谊活动,不仅起到有利于村寨间团结互助的作用,还在一定程度上促进了侗族大歌和侗族传统文化的传承和发扬。如何翻译好“为也”活动这一原生态元素的词汇,显得尤为重要。我们要在生态翻译理论的指导下,采用适应性翻译策略,在翻译过程中,注重对原生态“为也”文化的把握,确保翻译的准确性和完整性。日常生活中的小型“为也”活动,可以翻译为“party或social gathering”,然而,涉及村寨间的大型“为也”活动,则需要上升译为“carnival(inter-village friendship activities)”,此译法充分考虑了文化背景和语言习惯,实现了翻译的准确性和流畅性。这种处理方式便是翻译策略中提到的归化法加注释,语言文化差异会造成翻译过程中的障碍,如果译法选择不当,会导致译文的晦涩难懂,进而影响读者接受效果。采用归化法是以译语读者和译语文化作为归宿,它要求我们顺应英语读者的文化习惯,强调读者的接受效果;加上注释是为了确保英语读者能接受侗族原生态特色文化,并且译文的解释能令译语读者感到通俗易懂。

侗族大歌-琵琶歌不仅是侗族文化的精华,也是人类非物质文化遗产的重要组成部分。其生态文化思想为我们提供了人与自然和谐共生的智慧。琵琶歌所归属的侗族大歌反映的叙事更为宏大和辽阔,它不仅是侗族生产和生活的真实反映,包括侗族社会生活方式、社会结构框架、原始宗教信仰、审美价值追求、爱情价值取向、礼乐思想和精神艺术世界等,还记录了侗族历史血脉的延续和民族文化的传承,更折射出侗族人民对宇宙、人生、社会的感知和领悟。然而,随着现代化进程和城市化进程的加快,传统民族文化面临巨大的挑战。越来越多的侗族青年离开家乡到大城市发展,渐渐地,其后代会逐渐疏远和遗忘自己独特悠远的民族语言和民族文化,其中就包括灿烂辉煌的侗族大歌。为更好地保护与传承侗族大歌和琵琶歌,需要社会各界的共同努力,通过教育、文化交流、数字化保存等方式,让这一独特的文化遗产得以永续传承。

2021年度广西高校中青年教师科研基础能力提升项目“侗族大歌-琵琶歌的生态文化思想及其译介研究”(2021KY0567)。

(作者单位:玉林师范学院外国语学院)