摘要:在乡村振兴战略的背景下,非典型村落作为一个庞大却常被忽视的群体,其蕴含的深厚历史文化价值与独特的建筑特色亟待发掘。现聚焦广西壮族自治区北部地区的非典型村落,通过实地调研与案例分析,深入梳理乡土建筑遗产的现状与问题,从艺术乡建的视角出发,探讨艺术介入非典型村落的必要性与可行性,提出以“保护—改造—再利用”为主线的乡土建筑遗产唤醒策略,旨在唤起社会各界对非典型村落的关注,希望通过艺术的力量,为此类村落的复兴探寻可行道路。

党的二十大报告提出,要“扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴”。2024年中央一号文件明确提出,有力有效推进乡村全面振兴“路线图”,强调要打好乡村全面振兴漂亮仗,绘就宜居宜业和美乡村新画卷。然而,在乡村振兴实践中,非典型村落这一庞大群体往往被忽视,相较于被列入保护名录的典型村落,这类村落同样蕴含着深厚的历史文化价值和独特的建筑特色。截至2023年,住建部共公布了六批列入中国传统村落名录的村落名单,共8155个,我国乡村总数(行政村)691510个,占比1.2%;广西共342个村落被列入中国传统村落名录,仅占全区村落总数的2.4%。这意味着大量非典型村落,未受国家政策保护与约束,其文化遗产正面临消失的风险。

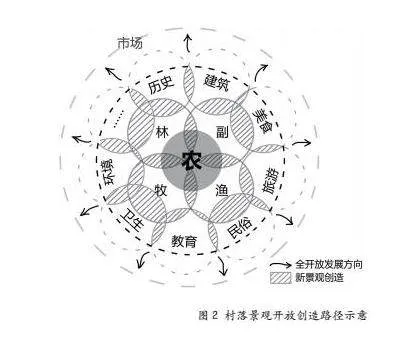

乡村振兴是重要的时代命题,艺术乡建作为一种乡村建设模式,通过引入当代艺术和设计理念,能够有效激活乡村空间,促进社区参与,增强文化自信,已在国内外多个地区取得了显著成效。艺术介入作为乡村振兴的重要抓手之一,在基数更大、类型更多、区域更广的非典型村落更应得到社会各界的关注与重视。

本文将广西桂北地区非典型村落作为研究对象,从艺术乡建的视角出发,通过对村落的实地调研和案例分析,梳理其乡土建筑遗产的现状与问题,探讨公共艺术介入模式,尝试构建适用于非典型村落的乡土遗产唤醒机制。

桂北非典型村落建筑遗产现状

桂北地区地处广西壮族自治区北部,山川秀美,历史文化悠久,拥有丰富的乡土遗产资源。非典型村落,一方面,历史渊源清晰,传统生产生活方式依然存在,在长期的历史演变过程中,它与中国传统村落、历史文化名村相互依存、相互印证;另一方面,由于开发模式的影响,现有的历史信息模糊,传统环境仅是局部存在或已不可见,乡土遗产资源零星散布在村落中。值得注意的是,作为“边缘体”的非典型村落在发展过程中,保护往往让位于经济建设,反映在村落乡土特征上也存在一定的共性。一是核心乡土特征减少。非典型村落由于缺少大规模或成片的具有代表性的乡土建筑遗存,一定程度上削弱了其在物质层面的乡土特征。二是空间流动性不断增加。位于城市边缘区域的非典型村落,由于城市空间的不断扩展,村落空间肌理呈现不完整和多变的状态;居住环境受到城市文化与生活方式的影响,文化流动性逐步增强,容易形成建筑形态与文化同质化的空间现象。三是亲缘性关系逐渐减弱。政策制度的缺失与“经济理性”的驱动导致非典型村落乡土建筑处于被动更新或荒废化的状态,在此过程中,村落宗教建筑的荒废直接造成了乡村宗族治理体系的逐渐消失。四是个体理性化空间改造。受所处区位影响,非典型村落的村民多出于经济利益等需求,进行自建或改建等行为,这种选择是只追求最小成本的非理性行为转变为个体理性的表现,但对村落乡土文化造成了不可逆的影响。

综上所述,桂北非典型村落普遍面临经济发展缓慢、人口大量外流、文化传承断层等问题,进而导致“乡土建筑”这一核心文化基因存在以下问题。一是新旧建筑共存的村落风貌。传统村落在开发中难以保持原貌,非典型村落更难以管控。传统建筑的历史价值和美学特征被新建的现代建筑所掩盖,村落整体风貌缺乏统一性和协调性。二是建筑结构的安全性逐渐缺失。由于缺乏资金支持和政策保护,许多传统乡土建筑年久失修、结构老化,存在严重的安全隐患,修缮成本高昂,村民无力承担,只能选择弃用或拆除,这种情况加速了传统建筑的消失,使文化遗产面临消失的风险。三是功能边界与环境变化的冲突。传统建筑在空间布局和设施上难以满足现代生活需求,为改善生活条件,村民倾向于新建或改建房屋,而非修缮传统建筑,这种功能上的不适应性导致传统建筑被闲置或废弃。四是乡土建筑风貌的思想意识转变。调研发现,非典型村落空心化严重,在新建筑形式传入时,作为乡土建筑的实际使用者和欣赏者,村民传统的营造模式和建筑形态受到了巨大冲击。

艺术乡建视角下的唤醒机制探析

艺术乡建起源与基本路径

艺术乡建是指通过引入艺术创作和文化活动,激发乡村内生动力,促进社区发展和文化传承的一种乡村建设模式,其起源可以追溯到20世纪中后期的欧美国家,国内的艺术乡建起步较晚,但近年来,在乡村振兴战略的推动下,逐渐受到关注。作为乡村建设的一个分支,也是乡村振兴战略下的重要路径,艺术乡建拥有艺术特色和乡村建设的共同属性。通过对相关案例梳理总结,大致可将艺术乡建的基本路径归类为文化的保护与传承、唤醒乡土资源精神内涵、景观再造和空间再生三种路径。

1.文化的保护与传承

艺术介入乡村建设与其他乡村建设方式的不同之处在于通过艺术手段保存乡村的传统乡土文化,建立乡土文化保护项目,这已成为艺术乡村建设的主要方式之一。例如,湖南大学设计艺术学院2009年发起“新通道”项目,该项目通过数字影像的方式记录了当地许多地区的民族文化,并通过艺术更新的方式进行数字化保护和传播。2011年,安徽省黟县碧山村启动“碧山计划”,通过“碧山丰收祭”等一系列艺术活动,为之后的艺术乡村建设提供了大量实践经验。乌镇戏剧节、隆里艺术节等项目不仅保护了当地文化,还将其传播到世界各地。

2.唤醒乡土资源精神内涵

艺术工作者在乡村艺术复兴中有强烈的艺术创造意识,其最终目的常常在于艺术本身,而这一不可逾越的“艺术主体性”很容易让乡村的主体——村民们置身事外,沦为各种艺术活动的“观众”。艺术乡建的最终目标是改善人们的生活条件,乡村的主人是所有村民,乡村丰富的乡土文化的创作者也是村民,因此,乡村的一切建设都必须基于村民。重塑乡土文化自信,以当代艺术为方式让村民重新认识村落文化的宝贵性和重要价值,从而投身家乡村落的建设。

3.景观再造和空间再生产

这条路径是通过将地方艺术元素、民俗文化、物质遗产、非物质遗产等元素,融入乡村空间的更新,改造村落的老旧建筑、村容村貌等。乡村景观、乡土建筑作为乡村文化构成的主体部分,是最能够吸引艺术工作者关注的环节,也是艺术介入最具可视化的成果。例如,日本“越后妻有大地艺术节”,世界各地的艺术家齐聚经济萧条的乡村,将艺术创作与当地的乡土景观、建筑紧密结合在一起;我国山西省晋中市和顺县许村在艺术家渠岩“许村计划”的介入下,将当地传统建筑“修旧如旧”,利用当地文化进行艺术创作,给原先破败的乡村注入了新的活力与希望。

艺术介入非典型村落的必要性与可行性

1.艺术唤醒非典型村落的必要性

21世纪初,从我国当代艺术转向乡村开始,艺术与乡村便紧密联系在一起,乡村振兴战略无疑给非典型村落的发展带来了新的可能与机会。我国对传统村落的保护虽已成果显著,但在相对数量上,非典型村落则更需要社会各界的关注。传统村落在与商业开发的磨合中必然会牺牲一部分优秀的传统乡土文化,非典型村落作为对传统村落乡土文化资源的补充,如果不对非典型村落的乡村艺术资源加以保护、更新和转化,就会使其成为同自然资源一样无法再生的珍贵资源,并制约民族文化的科学发展。艺术介入必定会重新唤起人民对乡土文化的自信,让沉寂的地域民族特色文化重新活跃,并服务于新时代的文化建设。

2.艺术介入非典型村落乡土建筑的可行性

在政策制度上,非典型村落不受“原真性保护”的限制,在更新中能够更好地适应现阶段乡村主体的实际生产生活诉求。在唤醒方式上,通过前期研究,明确了以艺术介入作为乡土文化唤醒的策略,其多样化的方式在乡村建设中具备更强的适应力与影响力。在社会效益上,以乡土建筑遗产的角度进行介入是最直观的保护与发展方式,作为多元的、多主体平等参与的乡村建设,更是纠正村落价值观偏差的重要方式之一。在未来发展上,艺术介入策略唤醒的不仅仅是非典型村落本身,更是社会各界对其的关注,使它在不断振兴的道路上找到属于自身的路径与方式。

艺术介入非典型村落的典型案例

非典型村落在乡村空间与复兴路径上经历了国家及地区政策的不断推动后,其成果显而易见。例如,乡村城市化转型的“村改居”制度、农业机械化改革制度等,均使村落经济水平得到提升,但同时暴露出乡土环境的破坏、非物质文化遗产消失等问题。近年来,随着我国艺术产业的崛起,“艺术干预”作为一种特殊的区域治理手段,得到了广泛应用。城市边缘区村落以其便捷的交通条件、丰富的城市资源和舒适的创作环境,受到越来越多艺术家的青睐,发展成为一大批艺术家聚集的村落,这也是一种典型的艺术村落类型。艺术家的集聚和艺术生态的逐渐形成,给村落注入了新的活力。

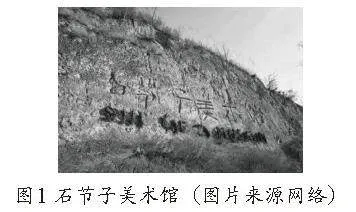

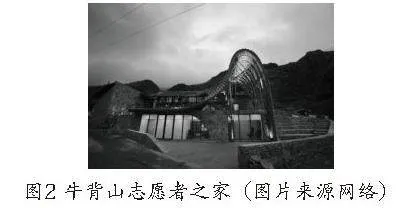

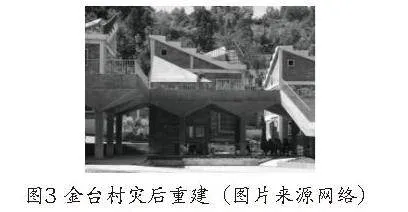

艺术介入非典型村落,对乡土风貌、建筑、人文环境、自然环境的更新更为自由,改造方式也更具创新性。例如,甘肃省天水市秦安县石节子村在“艺术家村长”靳勒的带领下,依托整个石节子村13户人家,构成石节子美术馆的13个分馆,以此吸引艺术工作者、高校学子入驻进行创作,世界各地的艺术家纷纷前来参与公共艺术项目的设计与制作;东方卫视公益设计民居改造项目“牛背山志愿者之家”,位于四川省甘孜藏族自治州泸定县蒲麦地村,项目结合参数化设计对传统民居建筑造型做出了大胆的创新设计,为年轻人提供了公益实践基地,为村中老人、儿童提供了服务和帮助,同时加入青年旅社等相关功能;经历过两次自然灾害的四川省巴中市南江县留坝乡金台村在灾后重建中,由设计师林君翰、Joshua Bolchover利用当地材料,为村民重新设计建造拥有绿化屋顶、沼气作再生能源以及饲养家畜、家禽空间等的全新乡土民居,复兴了因灾情受损严重的村落,将生产生活的不同环节连接成一个生态循环系统,提升了村民的环境保护意识,该设计被世界建筑杂志Dezeen评为“年度最佳住宅设计TOP10”;“最潮”乡村卫生院同样出自设计师林君翰、Joshua Bolchover,项目位于湖南省湘西土家族苗族自治州保靖县武陵贫困山区深处,将建于20世纪50年代、仅有4张病床的昂洞卫生院老旧危房改造为服务23000余人,涉及周边4个乡镇的乡镇医院范例,项目凭借“温暖+开放”的理念、完善的功能、独特的建筑样式入围2014WAACA中国建筑奖的WA社会公平奖,2016年入围首届RIBA国际奖,为村民提供完善的医疗卫生服务的同时,营造了一个村民休闲活动的公共空间。这些村落地理位置偏僻,缺乏资源的提携与政策的眷顾,仅凭借艺术的介入使它们被更多人关注。

桂北非典型村落建筑遗产复兴策略

针对桂北非典型村落建筑遗产面临的问题,结合艺术乡建的理论和实践经验,本文提出了一种适用于桂北非典型村落的建筑遗产复兴的唤醒模式,该模式以“保护—改造—再利用”为主线,通过艺术手段激活乡土建筑的文化价值,促进村落的可持续发展。

建筑遗产保留与文化资源传承的保护策略

首先,对村落现存的乡土建筑进行全面的调查和评估,确定具有保护价值的建筑物。其次,对这些建筑采取原真性保护措施,保留其独特的建筑特征和传统工艺,防止过度修缮和现代化改造。同时,将被保护的建筑打造成文化传承空间,如乡村博物馆、非遗展示馆等,展示当地的历史文化和传统技艺。最后,通过宣传教育,提高村民对乡土建筑遗产的认知和保护意识,鼓励他们积极参与保护工作,形成全民共建的良好氛围。

建筑景观构建与场所活力激活的改造策略

首先,对废弃或功能缺失的乡土建筑进行艺术化改造,增强村落的活力和吸引力。其次,邀请艺术家和设计师,结合当地的自然环境和文化元素,对建筑外观和内部空间进行创意设计,使其焕发新的生命力,同时保留乡土特色。最后,改造村落的公共空间,增设公共艺术设施,如雕塑、小型演艺场所等,提升环境品质,营造具有艺术氛围的村落景观。在此过程中,鼓励村民参与改造,增强村庄的认同感和凝聚力。

建筑空间形态与内部功能延伸再开发策略

首先,针对改造后的建筑,进行功能上的延伸和特色产业的导入,促进村落的经济发展,实现可持续利用。其次,依托改造后的建筑和空间,发展民宿、手工艺品制作、文化创意产品等特色产业,带动就业和增收。同时,结合当地的文化资源,塑造独特的村落品牌,提升知名度和影响力,吸引更多的游客和投资者。最后,建立合理的运营管理机制,确保项目的长期运作和良性发展,保障村民的利益和村落的可持续性。

本文通过对桂北非典型村落建筑遗产现状进行深入分析,从艺术乡建的视角探讨非典型村落建筑遗产复兴的唤醒机制,提出以“保护—改造—再利用”为主线的非典型村落建筑遗产资源唤醒策略。非典型村落复兴是一项复杂的系统工程,涉及政策、资金、团队建设和大众参与等方面。艺术介入非典型村落是一个漫长的过程,乡土建筑的更新仅是起点,相关艺术活动、艺术教育等介入行为的逐步深入才是真正唤醒乡土遗产资源以及其审美价值与精神内涵的可持续发展方式。

本文系2023年度广西高校中青年教师科研基础能力提升项目“公共艺术介入桂北非典型村落建筑遗产资源的唤醒机制研究”(编号:2023KY1646);2023年度广西民族大学相思湖学院科研基金资助项目“数字时代下壮族背带纹样在民宿空间中的融合与应用”(编号:2023XJKY28)研究成果。

(作者单位:广西民族大学相思湖学院)