摘要:近年来,随着ChatGPT、大数据等信息技术的迅猛发展和媒体融合的广泛应用,推动了知识驱动的内容生产走向数据驱动的知识生产,知识服务呈现新的特征和模式,也成为学者们关注的热点。科技期刊作为科学知识传播、交流和展示的主要载体,也是国家科技实力与国际影响力的重要体现,其在知识创新时代发挥着越来越重要的作用。现采用科学计量工具CiteSpace对我国科技期刊知识服务相关研究进行知识图谱绘制,分析了科技期刊知识服务的研究演变、主体分布和热点变化,为探索科技期刊知识服务的发展提供参考。

近年来,随着ChatGPT、大数据等信息技术的迅猛发展和媒体融合的广泛应用,推动了知识驱动的内容生产走向数据驱动的知识生产,知识服务呈现新的特征和模式,也成为学者们关注的热点。张晓林提出,知识服务是“以信息和知识的搜寻、组织、分析、重组的知识和能力为基础,根据用户的问题和环境,融入用户解决问题的过程,提供能够有效支持知识应用和知识创新的服务”[1]。科技期刊作为科学知识传播、交流和展示的主要载体,也是国家科技实力与国际影响力的重要体现,其在知识创新时代发挥着越来越重要的作用。刘红霞提出通过重塑生产流程提升中国科技期刊知识服务的能力[2]。治丹丹基于学术期刊知识服务对象不同层次的知识服务需求,指出通过循序渐进地构建学术期刊知识“生产—传播—应用—反馈”全程化服务系统,进而提升学术期刊知识服务影响力和增值能力[3]。陈晓峰提出学术期刊通过构建媒体融合精准知识服务模式和路径设计,提高学术期刊精准知识服务能力[4]。张晓林最新分析AI赋能的P4ST决策智能分析,寻找知识服务的新质生产力,从深层次理解AI赋能下的智能型知识服务[5]。本文采用科学计量工具CiteSpace对我国科技期刊知识服务相关研究进行知识图谱绘制,分析科技期刊知识服务的研究演变、主体分布和热点变化,为探索科技期刊知识服务的发展提供参考。

数据来源与方法

将CNKI作为文献数据来源,以主题“知识服务”和“期刊”为检索条件,时间不限,来源类型为北大核心、CSSCI、CSCD,以及中英文扩展。截至2024年6月20日,检索到相关文献514篇,剔除消息、会议通知等非论文型数据,最终获得有效文献412篇。

采用CiteSpace(6.3.R2)对检索到的文献进行分析,通过可视化图谱探寻学科领域研究主体、演化路径和发展前沿[6-8]。CiteSpace时间划分:2003年1月至2024年12月,时间段为1;节点类型:作者、机构、关键词;节点筛选方式:k=25,TOP N为50,TOP N%为10%。

文献发文量分析

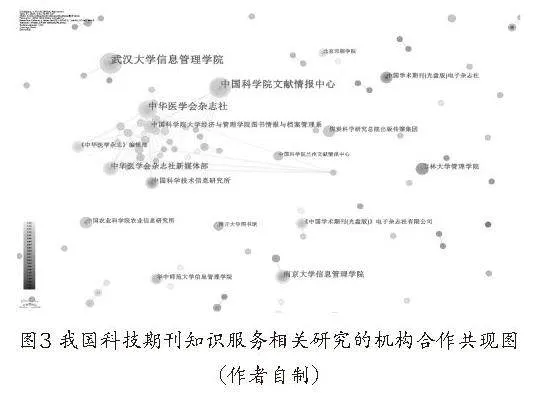

根据某研究的发文数量变化,可以直观地观察其随时间变化的趋势,对分析该研究领域发展动态和预测未来演化具有重要意义。文献发表统计显示,2003—2009年,年发文量均少于10篇,处于知识服务初步探讨阶段;2010—2015年,年发文量呈增加趋势,年发文量约11篇,关于知识服务多样模式的探讨增加;2016年至今,年发文量呈先快速增长后缓慢下降趋势,2019年发文量达到最高55篇,研究主题更加深入、多元。随着数字化、智能化对期刊出版发展的影响逐步增大,对期刊知识服务的内涵、形式和传播的研究也逐渐增多,受到越来越多学者的关注和重视(图1)。

核心作者和主要研究机构分析

核心作者分析

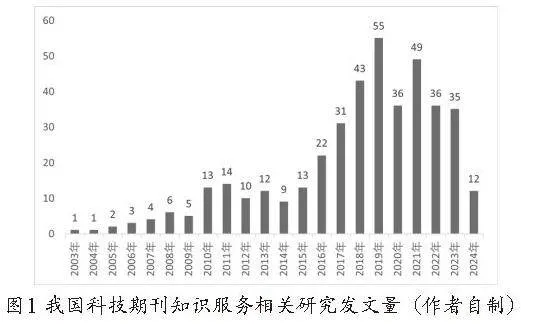

作者合作网络可以了解某领域研究的高产作者及其合作程度。运行CiteSpace软件的“作者”功能,可视化图谱显示节点为398,连线数为407,网络密度为0.0052。根据普莱斯定律N=0.749(ηmax)1/2,ηmax为作者最大发文量,发文量>N篇的作者即为核心作者。本研究中,发文量≥3篇者为该领域核心作者,排名前三位分别为刘冰(11篇)、刘红霞(7篇)、沈锡宾(6篇),核心作者总计14位,发文量总计62篇,占总文献量的15.5%(图2)。

以上表明关于期刊知识服务研究的核心作者团队仍较少,其中以刘冰(中华医学会杂志社)为核心的研究团队对我国期刊知识服务研究贡献较多,发表了《中国科技期刊知识服务技术路径探析——以Consensus.app为例》等文章,主要聚焦于中国科技期刊知识服务建设、模式及实现路径。但整体上,该领域的合作关系较松散且多数为内部合作。

主要研究机构分析

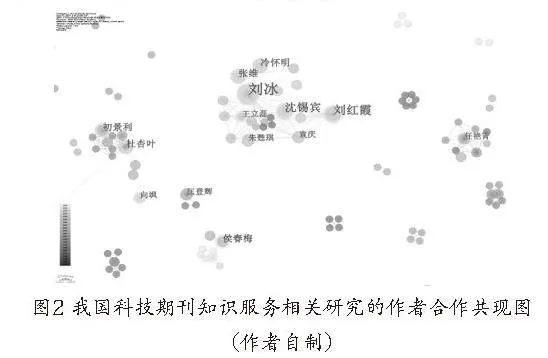

主要研究机构分析可以揭示一个领域内主要科研力量的分布。机构合作网络分析结果见图3,节点为280,连线数为164,网络密度为0.0042。以武汉大学信息管理学院、中国科学院文献情报中心、中华医学会杂志社三家单位为核心的合作网络是我国科技期刊知识服务领域最大的机构合作网络,其他机构间合作较少,更偏向于独立研究。

关键词分析

关键词共现分析

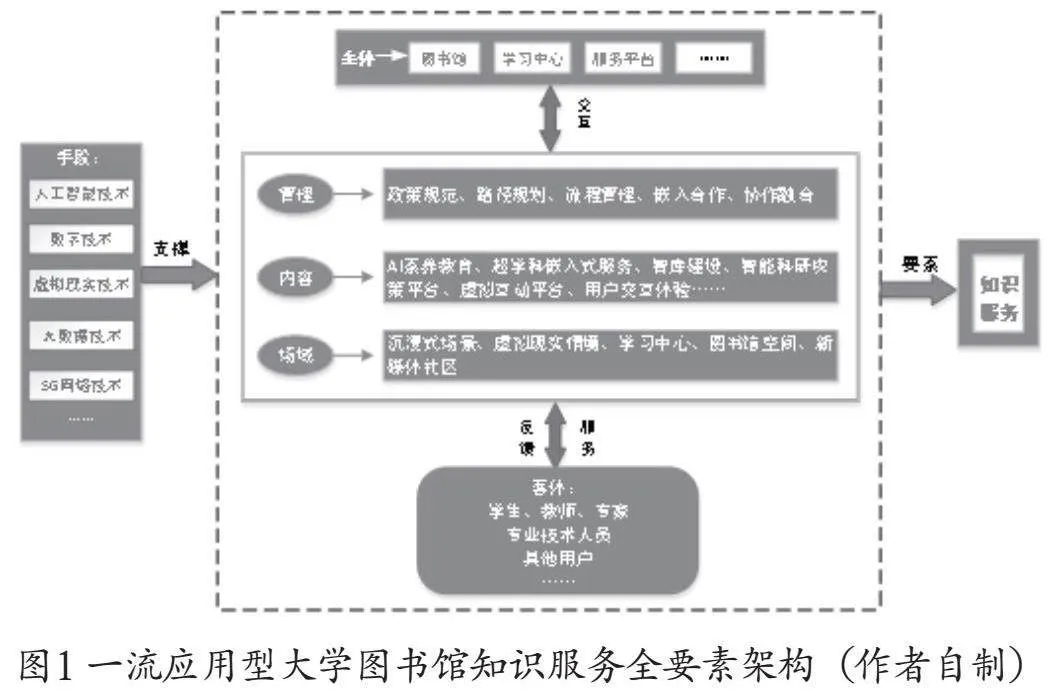

关键词是对文献内容的高度概括,关键词共现分析可以了解该研究领域的研究重点。我国科技期刊知识服务相关研究高频关键词排名前十位见下表、图4。中介中心性越高表示该关键词与其他关键词之间的关联越多,属于领域研究的核心,中介中心性大于0.1的节点被称为关键节点,本研究中关键节点为:知识服务、科技期刊、学术期刊、中国知网。

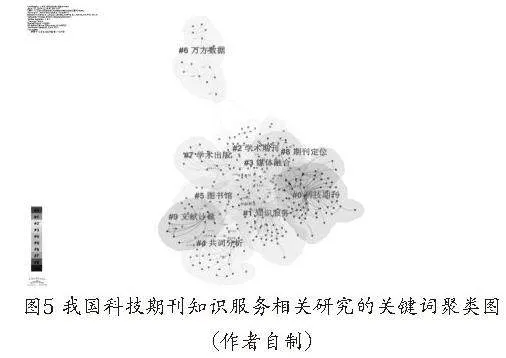

关键词聚类分析

关键词聚类是该研究领域具有相似研究主题的关键词集合。对关键词进行LLR算法聚类,聚类Q值=0.5995,S值=0.8921,显示了该聚类显著、聚类信度较高,共得到10个主要聚类,包括#0科技期刊、#1知识服务、#2学术期刊等(图5)。以上聚类构成了2003—2024年我国科技期刊知识服务热点研究领域。

关键词突现分析

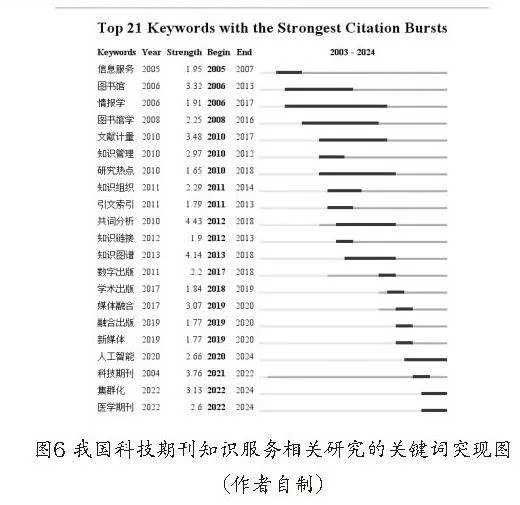

关键词突现是指在某段时间内频次突然激增的关键词,可展示某研究热点随时间变化的情况,揭示研究热点的主要动态变化并在一定程度上预测学科的发展趋势。对我国期刊知识服务研究领域进行关键词突现分析,信息服务最早在2005年的相关研究中,情报学从2006年持续到2017年,突现时间最长,而突现强度至2024年的关键词有人工智能、集群化、医学期刊,这与期刊知识服务伴随新技术的发展而发展相一致(图6)。

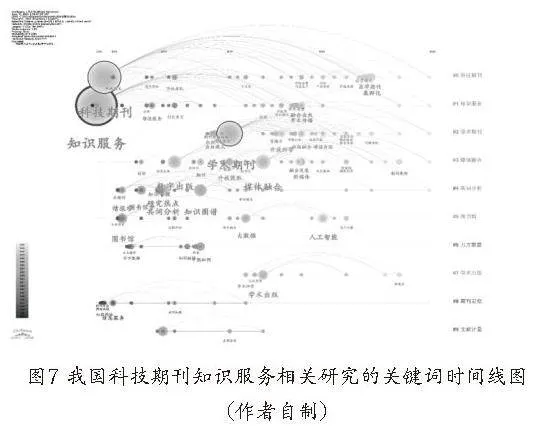

关键词时间线分析

时间线分析是按照时间顺序将关键词聚类进行排列,节点代表最早出现该关键词的时间,节点越大,所受关注度和发文量越高。时间线图可以更直观、全面地展示各个时期关键词的演变情况。在#0科技期刊聚类中,早期研究包括网络技术、提升策略、开放存取、刊群平台建设、医学期刊集群化到最新的一体化研究。在#1知识服务聚类中,由增值服务到融合出版再到用户视角研究。在#2学术期刊聚类中,多元协同、AI for Science是主要研究方向(图7)。从主要的10个聚类中关键词随时间变化可以看出,目前,AI赋能的个性化服务是期刊知识服务的研究热点。

讨论

在知识经济时代,科技期刊的知识服务能力直接影响科研成果的传播效率和影响力。建设高效、精准的知识服务体系,能够促进知识的快速流通,加速科技创新的步伐。我国科技期刊知识服务在内容、技术、平台、服务等方面都取得了一定的进展,但仍面临一些挑战,如知识服务的理念和实践仍需进一步融合,较多期刊仍停留在文献提供层面,缺乏多元化的服务方式;服务内容和质量还有提升空间,期刊质量参差不齐,优质内容缺乏深度整合,服务针对性不强等;技术应用的深度和广度还需加强,虽然已经应用新技术,但在智能化水平、用户体验优化等方面还有差距[9]。未来,需要进一步加强科技期刊知识服务的研究和实践,不断提升服务水平和质量,为科技创新和学术交流提供更好的支持。

(作者单位:陆军军医大学第一附属医院中华消化外科杂志编辑部)

[1]张晓林.走向知识服务:寻找新世纪图书情报工作的生长点[J].中国图书馆学报,2000(05):30-35.

[2]刘红霞,沈锡宾.重塑生产流程提升中国科技期刊知识服务的能力[J].科技与出版,2017(06):17-21.

[3]治丹丹,张盛男,占莉娟,等.学术期刊知识生产—传播—应用—反馈全程化知识服务构建[J].中国科技期刊研究,2023,34(01):15-23.

[4]陈晓峰,云昭洁,万贤贤.媒体融合精准知识服务助推学术期刊供给侧改革[J].中国科技期刊研究,2017,28(09):805-809.

[5]张晓林.AI赋能的P4ST决策智能分析:寻找知识服务的新质生产力[J].数据分析与知识发现,2024,8(03):1-9.

[6]陈悦,刘则渊.悄然兴起的科学知识图谱[J].科学学研究,2005(02):149-154.

[7]施舒鹏,常久翔,曾陶飞,等.基于Cite Space文献计量法肝癌微创治疗的可视化分析[J].中华消化外科杂志,2023,22(9):1139-1146.

[8]刘琳,王钟怡,黄楚殷,等.基于Web of Science数据库食管胃结合部腺癌研究的可视化及热点分析[J].中华消化外科杂志,2023,22(10):1243-1254.

[9]朱瑶,沈锡宾,王海娟,等.中国科技期刊编辑部对知识服务认知及建设情况的调查和分析[J].中国科技期刊研究,2021,32(09):1174-1180.