在科学信息技术迅猛发展、图书馆事业发生惊人变化的新时代,基于吴江地方文献整理研究中心的建设,苏州市吴江图书馆不断探索实践,充分利用各类新技术,以地方文献为基础,探索具有吴江特色的地方文献工作新思路、新方法,打造优质的推荐品牌,丰富地方文化阅读推广活动内容,更好地把吴江文化推荐给读者,满足其对吴江文化的阅读需求,为其提供个性化服务体验。

吴江是历史悠久的江南水乡。春秋时期,属吴国之地,自古人文荟萃,人才辈出,拥有丰富的历史文化遗产,如运河文化、丝绸文化、村落文化、南社文化等。近年来,随着我国经济以及科学信息技术等的快速发展,图书馆事业发生了显著的变化,吴江区图书馆灵活利用这些宝贵的地方文献资源,结合各类先进技术,建立吴江地方文献整理研究中心。基于该中心,吴江区图书馆充分发挥地方文献收集、整理、研究、修复及推广的阵地作用,搭建地方文化传播及社会教育的重要平台,做好做强基层公共图书馆的地方文化传承与推广工作。

地方文献在吴江地方文化建设中的作用

地方文献是指记录一个特定地域的历史、文化、风俗、地理等方面的各种文献资料。它以其独特的历史、地域、民族、文化等特色,反映出一个地方的生产、生活、社会、文化、环境等方面,是地方文化遗产的重要组成部分,具有较高的研究和利用价值。吴江地方文献经过收集、整理后,当吴江地方文化建设需要时,可以及时、准确、有针对性地为吴江政府、企事业单位以及专家学者等提供比较全面的信息、情报及文献支持。吴江地方文献整理研究中心以吴江区图书馆为主阵地,面向大众,利用丰富的馆藏地方文献资源为政府与市民群众等各类机构及个人提供服务,在吴江地方文化建设中也发挥了重要的作用。

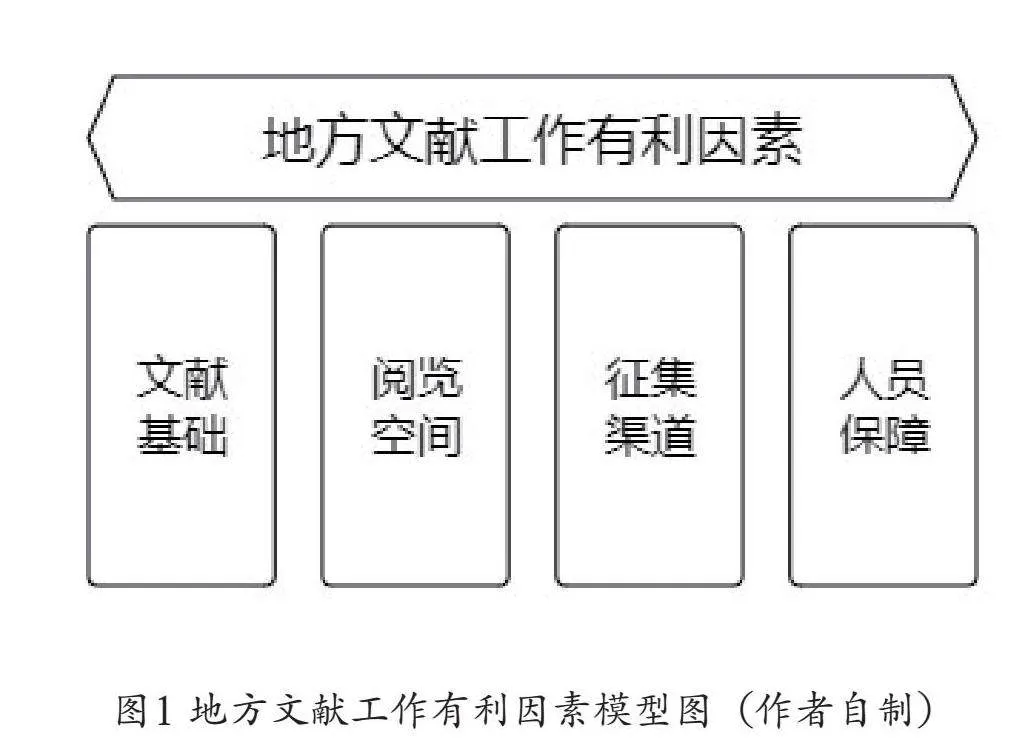

地方文献工作开展的四个有利因素

为地方文献工作的开展奠定文献基础

作为吴江地方文献最大的收藏单位,苏州市吴江区图书馆所藏地方文献年代久远,从明至今,各个时代的地方文献保存完好,尤其是吴江地方志类文献,年代齐全。种类较多的家谱、族谱,100余部明清及民国时期的吴江地方人文著作,4000多种当代地方文献,都是吴江区图书馆宝贵的文献财富。

为地方文献工作的开展开设阅览空间

2021年,依附于参考咨询部的地方文献专架正式独立出来,对原吴江学者著者陈列室进行改造,建设环境优美的地方文献阅览室,设立了普通地方文献、吴江学者捐赠专架、古籍再造类地方文献等单面书架12个及双面书架15个,并配备了阅览座椅3套。制定了地方文献阅览室阅览规则,保障了阅览工作科学有序地开展。自建设以来,该阅览室每年接待读者300余人次,开展多场小型阅读活动,如《凌氏宗谱》品读会等。

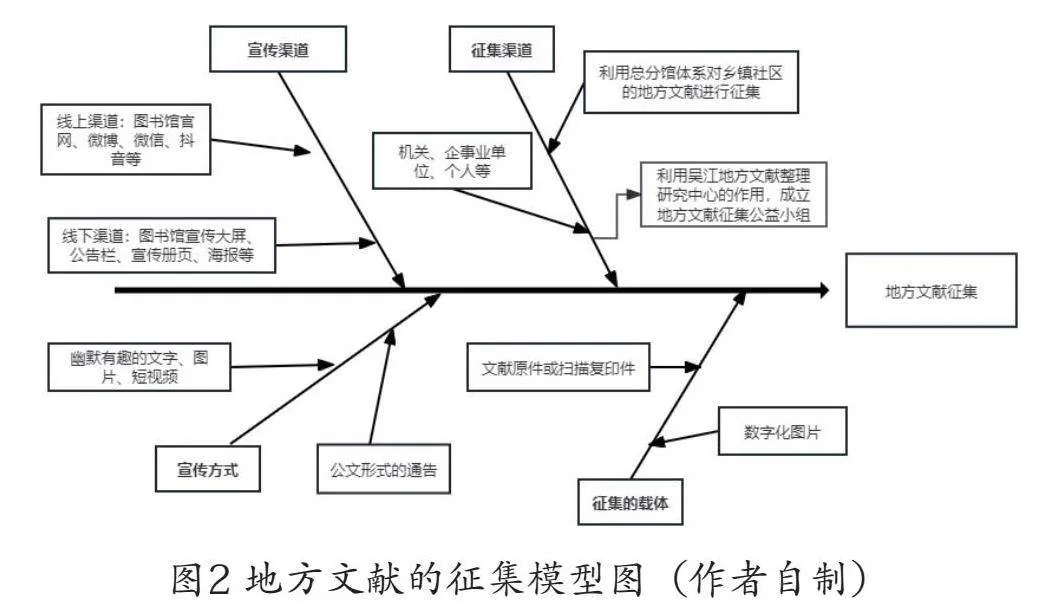

为地方文献工作的开展拓宽征集渠道

吴江区图书馆于2023年11月24日,以微信推文的形式,面向社会公布了关于公开征集地方文献的通告,通告内容包括地方文献的概念、类型、作用、征集范围、征集方法、征集说明等,并利用总分馆体系,把那些较难收集的乡镇社区等的文献资料进行有效收藏。自通告发布以来,已陆续收到各类地方文献,其中文联送来文献418册,内容以文集、画册为主。

为地方文献工作的开展提供人员保障

2023年初,吴江区图书馆拟定了吴江地方文献研究小组成员名单,成员涉及各个乡镇社区。2023年10月,吴江区图书馆承办了由中国图书馆学会阅读推广委员会主办的“地方文献经典书目推荐研讨会”,会议主题为“挖掘地方文献,推广地域文化”,来自全国图书馆界的110余位代表参加会议。2023年12月9日,在吴江地方文献研究小组的基础上成立的吴江地方文献整理研究中心,开展“吴江地方文献整理研究中心”揭牌仪式暨《南社先贤交往录》分享会,该中心成立以来,开展了“吴江嘉善南社文化交流会”等多场活动。

地方文献工作的五个创新元素

地方文献工作的创新元素主要包括地方文献的征集、整理加工、研究与开发、保护与修复以及宣传与推广五个方面。

线上线下全面宣传,多渠道征集地方文献

微博、微信、抖音等社交媒体平台是目前使用率较高的手机社交软件,尤其是微信和抖音,通过合理利用这些平台发布地方文献征集信息,可以扩大征集范围。同时,借助总分馆系统,建立具有地方特色的地方文献专架阅览区,并对吴江全区进行全覆盖的网式征集工作。此外,建立地方文献征集微信群,发动广大市民参与地方文献的收集工作,并制定明确的奖励制度,如荣誉证书、文化礼品、借书卡借书数量的增加以及借书时间的延长等,以提高市民的积极性,鼓励市民上传自己手中的地方文献扫描件或照片,并对其进行分类及介绍。

利用数字化技术,建立互动式数字平台

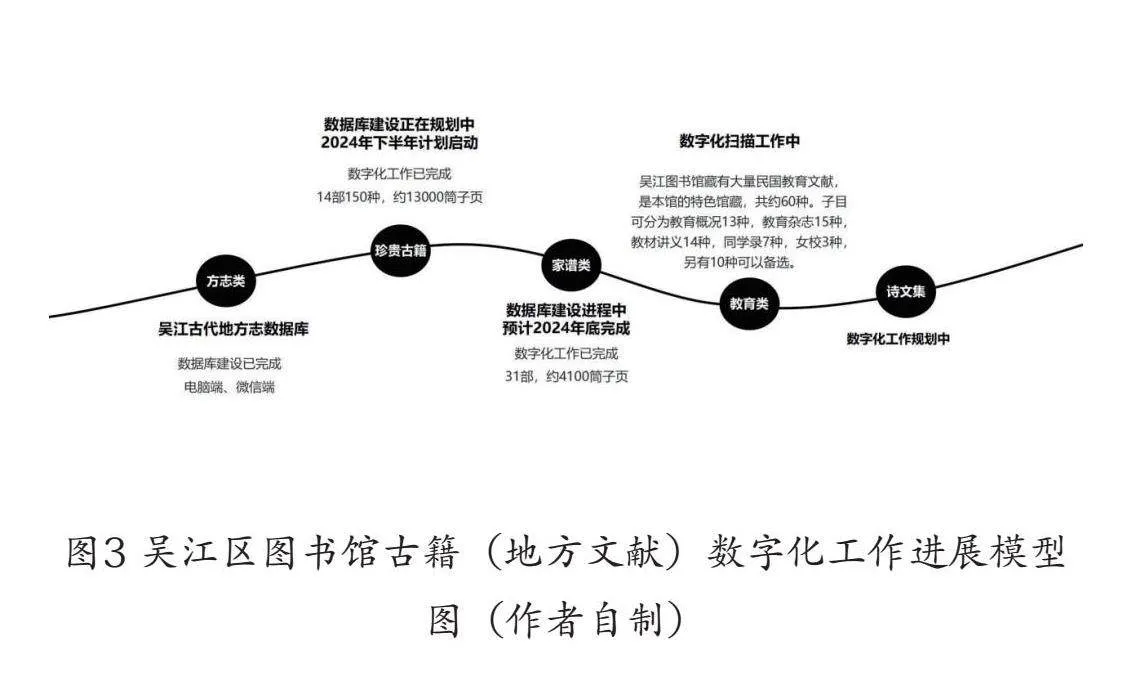

近年来,国家、省、市纷纷发布古籍数字化战略相关文件。2023年9月,吴江区委、区政府发布《苏州市吴江区关于贯彻落实国家文化数字化战略的实施方案(2023—2025年)》,强调推动历史文化资源向数字文化资产转化,探索建立数字文化资产价值评估体系。加强古籍(地方文献)研究,加快古籍(地方文献)数字化,正是其中重要一环。早在2006年新馆落成之际,吴江区图书馆就开始了古籍(地方文献)数字化探索,建立“吴江古代地方志数据库”,并正式出版《纵览吴江:吴江五百年古代地方志汇编》光盘。这张光盘收录有古代吴江县志10部和乡镇志14部,其中也包括谢国祯先生提到的(嘉靖)《吴江县志》,读者登录吴江图书馆网站便可全文检索。2023年9月,我馆把电脑端的“吴江古代地方志数据库”同步到了手机微信端,读者可以通过“悦读吴江”微信公众号中的古籍数据库,对其进行全文检索。目前,家谱类古籍已经完成扫描工作,2024年底已完成数据库建设工作,民国时期的吴江教育类文献正在数字化扫描中。

目前,我们正在建设“吴江历史文化名人数据平台”,该平台设置人物传记、诗词作品、读者反馈三大板块,整合了之前我馆整理出版的《吴江艺文志》《吴江学者碑传集》及《松陵诗征》等资料,并对其再整理,再加工,试用版在吴江区图书馆官方微信“悦读吴江”上线,读者可以通过该平台进行相关信息的检索及参与讨论等学术活动。

以地方文献为基础,开发吴江地方特色文创产品

以古籍《礼记注疏钞》的卷首页为底版,设计古朴典雅的鼠标垫;以《吴江县志》里记载的吴江八景图为素材,设计陶瓷茶具等,通过这些文创产品,让沉睡在库房里的优秀吴江文化再次出现在广大市民的日常生活中,让他们更好地了解吴江,了解家乡。

利用馆藏地方文献资源,开展阅读推广活动

自2006年新馆建成,我馆一直重视开展地方文化传承与阅读推广相关工作,尤其是2022年以来,打造“图书馆里的工匠”“图书馆里的公益课”等活动品牌,其中“图书馆里的工匠——古籍小达人”荣获2022年度江苏省公共图书馆儿童阅读推广优秀案例,持续开展系统性的地方文化传承与阅读推广工作,为开展地方文献的利用与推广工作积累了宝贵的实践经验。

融合开展具有吴江特色地方文化推广项目

“古籍里的吴江”以馆藏古籍(地方文献)资源为基础,以图书馆、博物馆、名人故居、古镇、学校、文旅景区等为阵地,以微信公众号、视频号为载体,通过参观、探寻、传统技艺沉浸式体验等研学手段,拉开了古籍与旅游深度融合的序幕。如今,“古籍里的吴江”已经开展“走进诗画江南”“领略古韵江南”“古籍进校园馆校基地共建”及“古籍整理研究”等一系列富有吴江地域文化特色、读者喜闻乐见的推广活动。其中,“古籍里的吴江-领略古韵江南”吴江运河文化阅读推广项目已开展5场主题活动,累计服务读者30余万人次,受到广大市民读者的一致好评。该项目已获得首届沿运河八省(市)图书馆学会优秀业务案例二等奖。

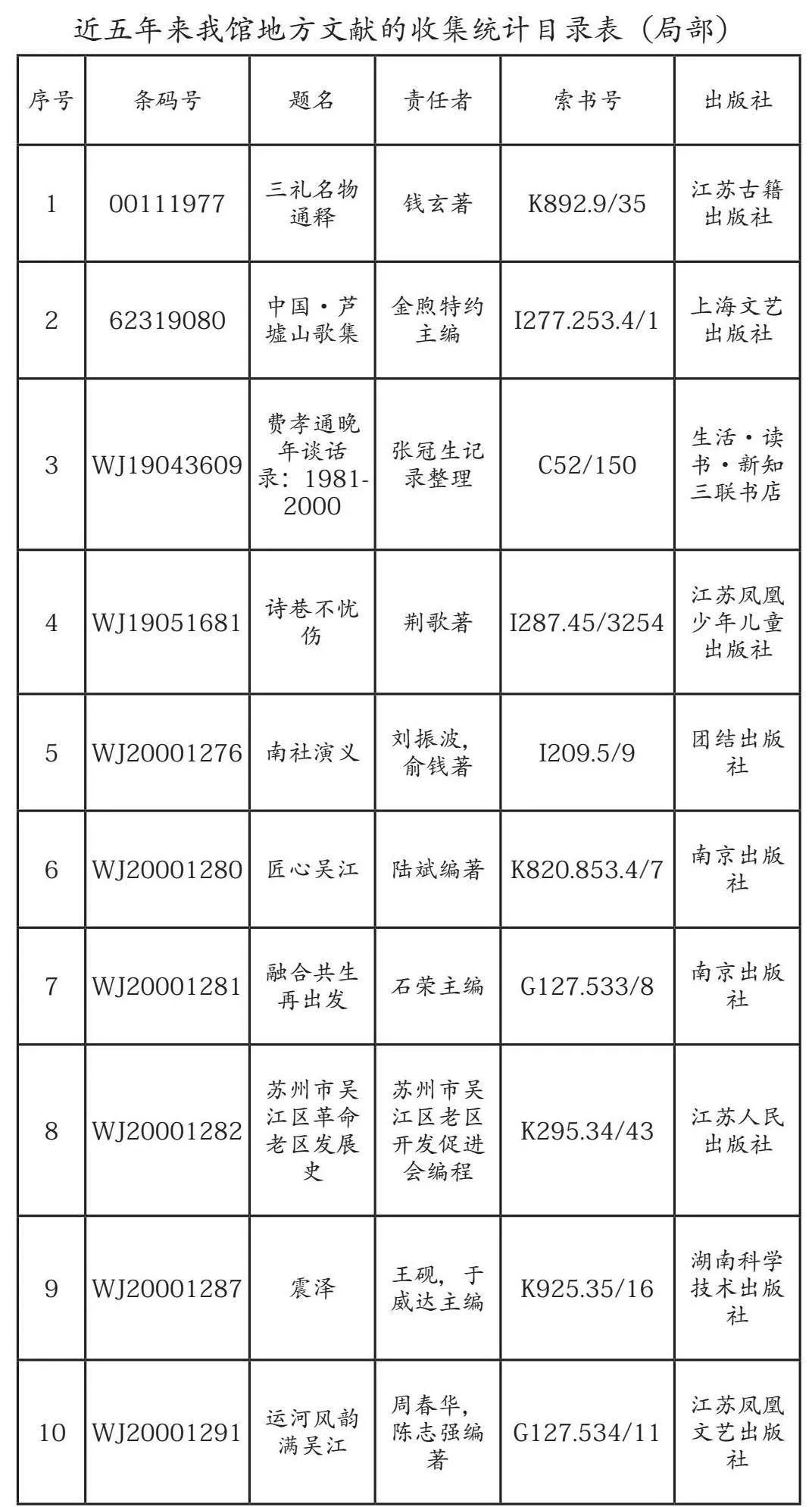

近五年来我馆地方文献的工作概况

通过以上一系列的措施,吴江区图书馆近五年来累计收集地方文献2095册,其中包括王慧家属捐赠28册,唐长儒家属捐赠13册,王稼冬家属捐赠394册,沈斌捐赠古籍类文献46册等个人捐赠,设立多个主题专架阅览区,成立吴江地方文献整理研究中心,组织开展相关交流研讨会多场。地方文献资料由纸质文献到数字化图片,再到数据库,最后到数据平台,向市民读者提供全方位的检索、阅览、交流等服务。地方文化传承与推广活动已开展30余场,包括讲座、亲子阅读、研学走读、展览、图书分享会等,拍摄视频20余条,微信推文50余篇,累计服务读者40余万人次。其中,“古籍里的吴江”荣获2024年全国图书情报专业案例大赛优秀案例奖。

吴江地方文献的收集整理研究工作,自明以来,一直没有间断过。明朝学者潘柽章编辑《松陵文献》,对吴江地方文化已经有了比较系统的研究。清代朱鹤龄的《松陵文征》,对吴江地区的各类文章进行辑录与整理,袁景辂的《国朝松陵诗征》是一部关于吴江地区的诗歌总集。民国期间,柳亚子、薛凤昌等组织“吴江文献保存会”,以“文献流传,后生之责,维桑与梓”十二字为收藏“代号”,致力于吴江地方文献的收集与整理。如今,吴江图书馆人以先辈们为楷模,紧抓新时代的各种机遇,让地方文献的收集、整理、研究、修复以及推广等工作在吴江这片富饶的土地上发扬光大。

(作者单位:苏州市吴江区图书馆)