随着国家对乡村振兴的重视,现探讨了琼北火山聚落在乡村振兴战略下的艺术乡建实践,阐述了和美乡村的时代背景,分析了琼北火山聚落的特殊性。琼北火山聚落面临着发展困境,对此,提出了艺术乡建驱动的“和美路径”策略。艺术乡建的调和逻辑通过“文化转译”与“空间活化”两个路径探索和美乡村的构建思路。

随着国家乡村振兴战略的深入实施,琼北火山聚落作为具有独特自然与人文资源的区域,其乡村发展问题日益受到关注。通过艺术乡建,提升乡土文化的认同感,促进乡村产业的升级转型,改善乡村的生态环境,提升乡村的宜居品质,丰富乡村的文化生活,提升乡村的文明程度,这些都将为乡村振兴注入新的动力,推动乡村实现全面振兴。将艺术乡建作为发展手段,推进琼北火山聚落的全面发展。艺术乡建作为一种创新的发展模式,在提升乡村环境品质、传承乡土文化、促进乡村经济多元化等方面展现了巨大潜力。

概念阐述和美乡村的时代背景

在党的二十大报告中,习近平总书记提出了“统筹乡村基础设施和公共服务布局,建设宜居宜业和美乡村”的重要论断。“宜居宜业和美乡村”概念的提出,不仅为新时代乡村建设指明了方向,也标志着乡村建设进入一个新的发展阶段。从“社会主义新农村建设”到“美丽乡村”,再到“宜居宜业和美乡村”的提出,每一个阶段都是在前一阶段的基础上不断发展和完善的。这种阶段性的发展不仅体现了乡村建设工作的连续性和系统性,也反映了我国乡村发展水平的不断提升和乡村建设理念的持续创新。

随着国家的发展进步,人民生活水平不断提升,其对美好生活的向往不再局限于物质生活的富足,还注重精神生活的充盈。和美乡村的提出具有历史的必然性与必要性,其是新发展阶段的时代转译,是适应我国社会主要矛盾变化、满足人民日益增长的美好生活需要的必然要求。

琼北火山聚落的特殊性

海南岛乡村拥有独特的海洋文化,受地理环境影响,混杂了定居与流动、内部与外部的矛盾性,发展前期的文化受到海南岛外游民的影响,进而演变为复杂多样的文化形式,但是在后期发展过程中又保留了海南岛外已经遗失的文化习俗。

海南传统民居分为琼北的火山石民居、多进合院、南洋风格民居、南洋风格骑楼,琼中南黎族的船形屋、金字屋,琼西南的儋州客家围屋、军屯民居,以及琼南的疍家渔排、崖州合院。琼北民居的火山石民居作为海南岛乡村文化的重要组成部分,其独特的地理环境和火山文化赋予了这片土地别样的风貌与内涵。火山石构建的传统村落,历经风雨洗礼,见证了琼北地区的历史变迁与文化传承。

艺术乡建的可行性

艺术乡建早期以乡村传统手工艺保护为主,当代艺术家开始反思城市中心主义,转向乡村寻找创作土壤,自发介入乡村,尝试通过艺术活动激活“空心化”村落。自国家“乡村振兴战略”出台,艺术乡建从民间自发转向多元主体协作,让艺术不再是“拯救乡村”的工具,而是乡村内生力量的觉醒媒介。

艺术实践融入乡村建设已成为全球性的文化趋势。自20世纪50年代起,众多艺术介入乡村发展的案例不断涌现,如意大利的阿库梅贾村、芬兰的菲斯卡村、日本的越后妻有地区,以及从渠岩的许村到青田,左靖的碧山、茅贡到景迈山项目等。艺术乡建是新时代下乡村的“新文化运动”,旨在通过艺术激活乡村传统文化,以实现本土转化与再生,其并非单一建设,而是乡土文化与时代融合,解决“乡村运动,村民不动”问题。

艺术家的到来不仅为乡村带来了艺术的享受,还通过与村民的互动与交流,激发了村民对乡村的归属感和自豪感,使其形成了紧密的共同体意识,为乡村的和谐稳定提供了坚实基础。

琼北火山聚落的地域特征

村落选址与布局特点

琼北火山聚落的选址逻辑深植于“天人合一”的哲学思想,其形成背景可追溯至始迁祖为躲避战乱迁入此地,初期采取自然择地而居的生存导向模式。在选址过程中,注重生存保障、防御体系以及资源配套等。

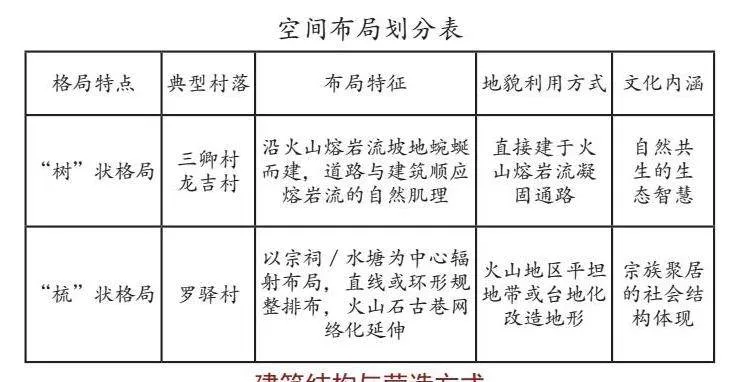

空间布局上,琼北火山聚落呈现两种布局特点,分别是“树”状格局与“梳”状格局。“树”状格局强调顺应自然地形结构,“梳”状格局侧重人文空间组织结构(见下表)。在农耕文明框架下,琼北火山古村落的选址逻辑通过地形改造与自然适应,构建了一个自给自足、生态和谐的人居生态系统。

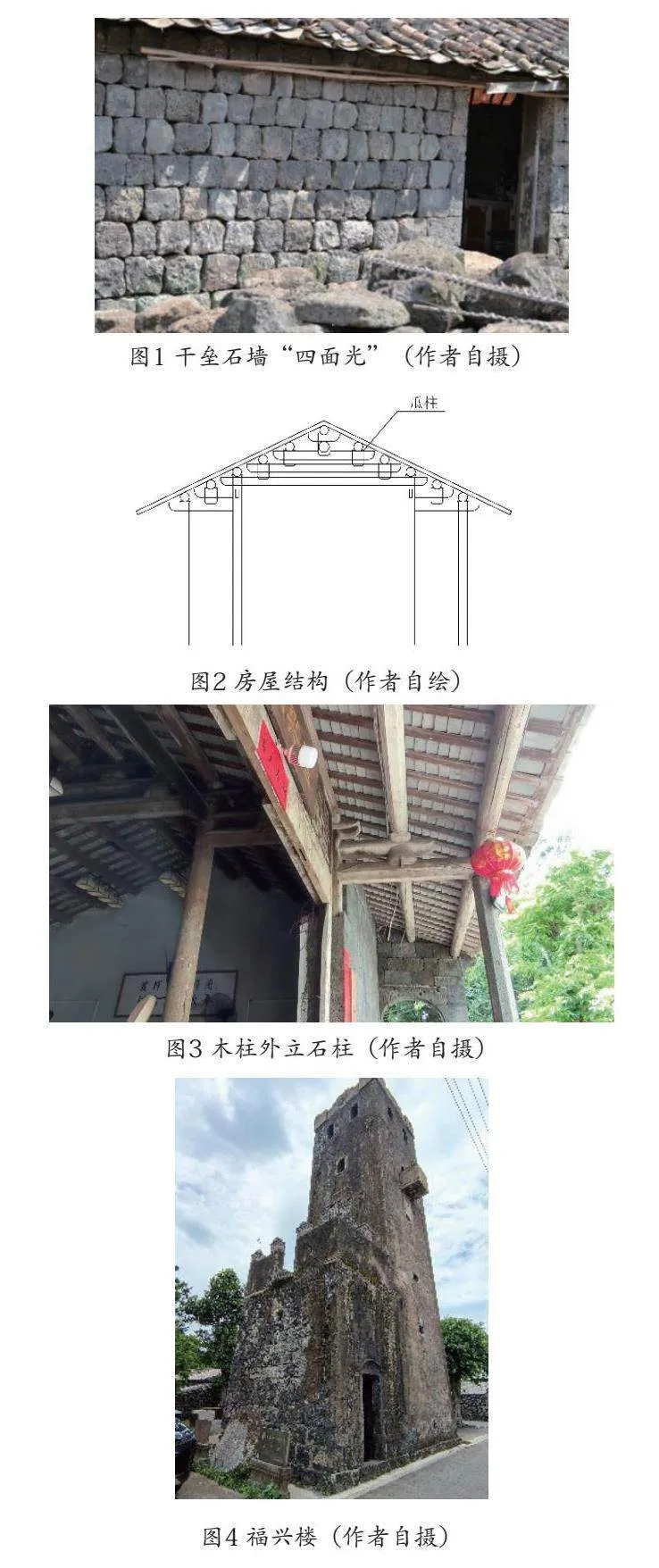

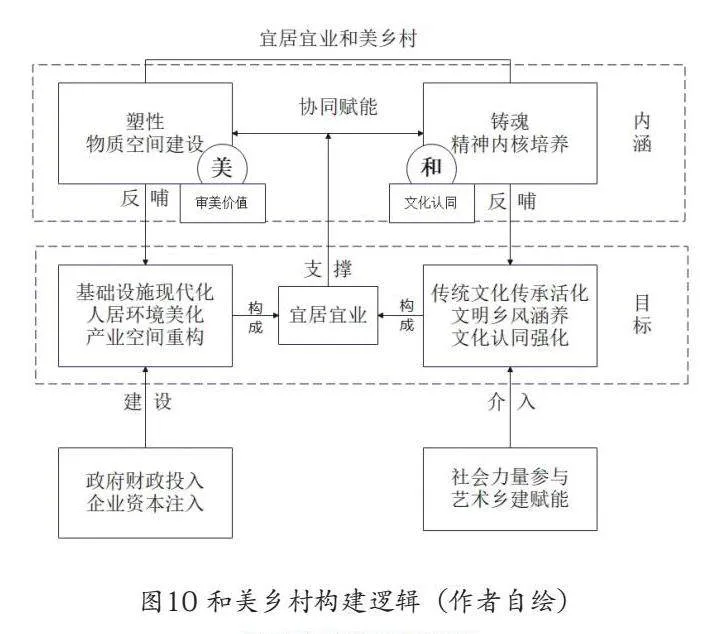

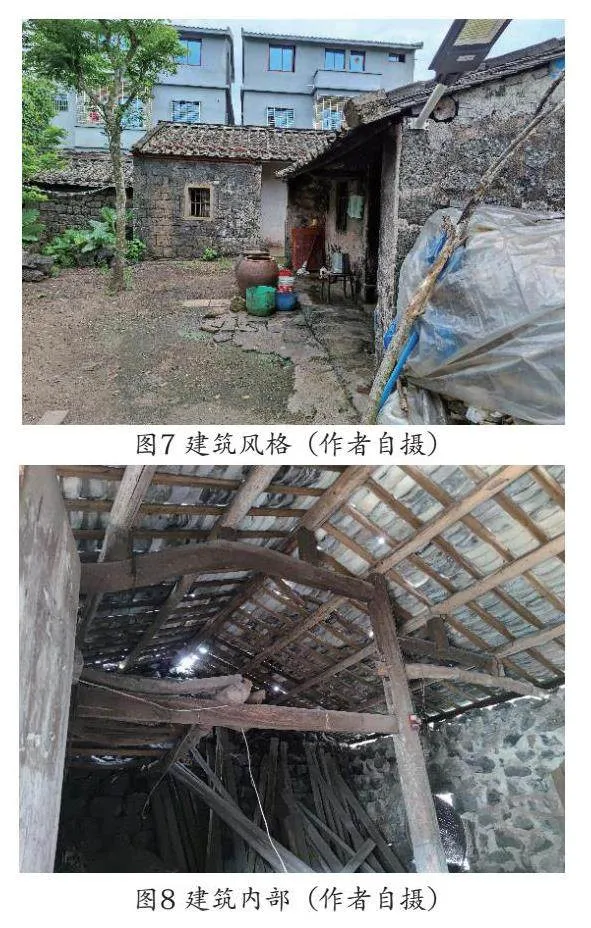

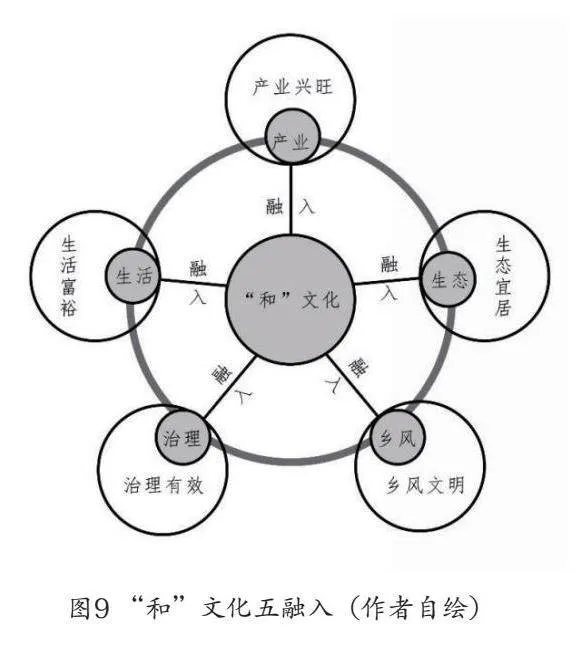

在琼北地区,火山石是建筑主材,砌筑方式历史悠久。当地居民用规整的火山石或毛石砌筑房屋外墙及围墙。火山石(多孔玄武岩)具有坚固、隔热、吸音等优点,多被用于墙体、道路、生活器具(如石磨、石臼),典型工艺包括干垒石墙(无砂浆砌筑)和“四面光”精细打磨(如图1)。火山石民居采用穿斗式木结构,柱子承托檩条,结构简单且用料小,但室内柱子密、空间窄,后融合抬梁式特点,形成有瓜柱的结构,琼北民居多用此式(如图2)。主屋为“十柱屋”,柱子分石柱和木柱,内用木柱,外立石柱(如图3)。屋面坡度平缓以抗台风。早期民居无窗,通过墙体缝隙通风,后期增设小窗。院门为趟桅门,巷道设石制巷门,碉楼(如美社村福兴楼)用于瞭望和防御(如图4)。

生产生活与文化精神

在村落中,科举与儒家文化的传统深植人心。村中遍布私塾,如福兴私塾、文昌阁,成为传承学问与智慧的殿堂。宗祠不仅承载着祭祖的功能,还兼作学堂,让儒家文化薪火相传。村民们对土地庙、石公(土地神)及井公怀有深厚的崇拜之情,有石碣村纪念沈夫人的文化节等节庆活动。村中的火山石牌坊、涌潭村的贞寿坊,巍然屹立,其表面的雕刻细腻精美,南瓜形、瑞兽纹等图案栩栩如生。祠堂柱础与瓜柱上的雕刻同样令人赞叹(如图5)。而那些历经沧桑的石制农具,不仅是劳动工具,更是村落悠久历史的见证者(如图6)。

琼北火山聚落的困境

随着时代的发展,琼北火山民居难以满足现代生活的多样化需求以及村民的保护意识普遍薄弱,忽视了地域文化和历史价值的重要性,对火山建筑这一宝贵遗产缺乏足够的尊重和珍惜。新建的现代民居与传统火山建筑风貌格格不入,进一步加剧了传统村落文化特色的丧失(如图7)。以火山建筑为代表的民居建筑,其保护状况尤为堪忧,大多数都难以得到有效的维护和修复。而在祠堂建筑方面,虽然得到了更多的人为关注与修缮,但修缮工作往往流于表面,粗糙且缺乏专业性。在追求外观恢复的同时,常常忽视古建筑内部的细致保护与修复(如图8)。

乡村“空心化”现象日益严重,缺乏有力的产业支撑,导致人才大量流失,村落的竞争力不断下降。这不仅影响了传统村落的经济发展,还对火山建筑的保护与传承构成了严峻挑战。

艺术乡建驱动的“和美路径”策略和美乡村的核心

从美丽乡村到和美乡村,关键在于“和”,将中国传统“和”文化融入乡村五大方面,分别为产业、生态、乡风、治理、生活(如图9)。

“美”强调物质空间的美,“和”则是精神文化的全面提升。和美乡村强调建设中塑形与铸魂的双重任务。“塑形”注重乡村的物质形态建设,即“美”,包括改善基础设施、优化村庄布局、提升居住环境等,旨在打造一个安全、舒适、美丽的乡村物理空间。而“铸魂”则侧重于乡村的精神文明建设,是“和”。因此,和美乡村建设发展的双重任务是塑形与铸魂。物质形态的改善是乡村发展的基础,而精神文明的提升则是乡村持续发展的动力源泉(如图10)。

艺术乡建的调和逻辑

艺术乡建在多年实践发展中已形成自己独特的思维逻辑,欧宁和左靖发起“碧山计划”,融合碧山乡村文化与现代艺术,创建艺术乌托邦防止乡村城市化。之后,左靖又推动“茅贡计划”,在贵州地扪村开创文化经济模式保护生态和文脉,提出“空间生产”“文化生产”“产品生产”三个步骤,实施空间先行策略。以艺术驱动乡村发展,挖掘并传承在地文化,结合现代设计,激活经济生态,探索可持续模式。笔者通过二分法将其分为“文化转译”与“空间活化”,空间活化对应“美”,文化转译对应“和”,在此路径上探索“和美乡村”的构建思路。空间活化通过设计提升环境品质,实现“生态美”“空间美”,文化转译通过文化再生凝聚共识,实现“人和”“文化和”。通过文化认同驱动空间活化,以空间活化反哺文化传播,形成“和”与“美”的正向循环。

艺术乡建推动琼北火山聚落的和美策略

文化转译:以“和”为目标的在地实践

相关人员对琼北火山聚落进行调研,搜集了相关资料,并提取了对琼北火山聚落的地域文化、视觉符号以及地域文化向现代视觉符号的转译设计进行的细致分析。通过转译琼北火山聚落的文化符号,如火山石雕刻、火山图腾等,利用叙事学重构,运用口述史、神话传说构建连贯的地方叙事,将火山传说与历史名人故事相结合。

在琼北火山聚落的转译策略上,要注重物质文化与非物质文化的双重转译。物质文化转译方面,将火山石砌筑工艺融入现代景观墙设计,针对火山石墙进行艺术化修复,同时将传统农具如石碾转化为公共艺术装置,象征农耕文化的延续。非物质文化转译则通过节庆再造,如将“公期”仪式融合现代剧场表演,鼓励村民参与叙事以避免文化失真。另外,推动技艺活化,将火山石雕刻工艺应用于文创产品,保留工艺内核并简化形态。这些转译策略既强化了社区认同,使村民通过参与转译过程重拾文化自豪感,又有效调解了外来艺术家与本土匠人之间的文化冲突,建立了“文化翻译者”的角色,促进了文化的和谐共生。作为一种促进地方文化传承与创新的方法,其目标在于实现文化的“和”谐共生。

空间活化:以“美”为指向的设计介入

空间活化作为一种以“美”为指向的设计介入方式,在琼北火山聚落的保护与发展中发挥着重要作用。其设计原则强调生态美学优先,尊重火山地貌的脆弱性,在修复火山石墙时应以保持自然与文化的和谐共生为目标。同时,注重功能的复合性,使单一空间能够承载多元用途,宗祠不仅作为祭祖场所,还搭配展览、集会、旅游等功能。

在琼北火山聚落的活化路径上,采取核心节点设计与线性空间叙事相结合的策略。在核心节点设计方面,将废弃石屋活化为“火山文化馆”,外部保留原貌,内部植入数字展陈,既保留了历史痕迹,又赋予了新的文化生命。公共空间重塑则通过古井广场增设互动水景,利用火山岩的多孔性设计渗水铺装,增强了空间的趣味性和生态性。线性空间叙事则通过古驿道的艺术化改造,沿途设置“火山记忆点”,以石雕地标和AR扫描触发历史影像的方式,讲述火山聚落的故事。同时,生态路径的设计充分利用了火山灰土壤种植特色植被,如龙眼林步道,进一步强化了地域景观特色。这些设计介入带来了显著的空间效应,生成了“美”的新面貌,体现了艺术装置与自然景观的融合。

琼北火山聚落不仅要实现物质空间的美化与提升,还要在精神文化层面达到和谐共生的新高度。文化转译让地域文化得以传承与创新,增强了村民的文化认同感和自豪感;空间活化则通过设计介入,赋予传统村落新的生命力和活力。琼北火山聚落深化艺术乡建实践,探索更多可持续发展的路径,努力打造成为宜居宜业、和谐美丽的乡村典范,为乡村振兴战略贡献更多力量。

(作者单位:海南师范大学美术学院)